Kitobni o'qish: «Физ-культура? Физкульт-ура?»

Вместо предисловия

11 февраля 2011 года. Денек так себе, ветер дует от Москва-реки, небо закрыто тучами, того и гляди, посыплет снег. Но погода общего настроения не портит. Сегодня в «Лужники» прибыли почетные гости, чтоб участвовать в освящении часовни, поставленной в честь святого равноапостольного князя Владимира. Среди них олимпийский чемпион по прыжкам в воду вице-президент Олимпийского комитета Владимир Васин, глава управы района Хамовники Владимир Азаров, ветеран стадиона Александра Соколова, протоиерей Владимир Диваков…

Владимиру Ивановичу 74 года, он настоятель Московского храма Вознесения Господня в Сторожах. Непроста его судьба, и сейчас упомяну лишь о том, что он, родившись в семье военнослужащего, уже в зрелом для принятия решений двадцатилетнем возрасте поступает в Московскую духовную семинарию. Было это в 1957 году. Чем памятен для нас этот год? В первую очередь, проведением VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. К этому событию были приурочены открытие парка «Дружба» (это рядом с метро «Речной вокзал»), появление на улицах столицы «Икарусов» и первых «волжанок» ГАЗ-21, и, конечно же, рождение «Лужников», ставших вскоре знаменитыми на весь мир.

В моем рабочем кабинете висела картина, изображающая начало стройки спортивного комплекса. Пустырь, грязь, лужи, и мощная по тем временам техника в центре. Так вот, мол, начинали преобразовывать бросовую землю…

Когда я показал эту картину Дивакову, Владимир Иванович чуть вскинул брови:

– Был пустырь, говорите? Нет, стал пустырь – после этих бульдозеров. Примерно здесь на протяжении двух веков красовался Тихвинский храм – сам патриарх Никон в нём литургию служил. Надо было оставить его, он так бы сейчас смотрелся. Но историю не переписать, и место для занятий спортом здесь идеальное, согласен. Что же касается храма, и с ним самим, и с людьми, что рядом жили, столько всего происходило! Надо бы об этом рассказать…

«Надо бы, – подумал тогда я. – Вот появится время…»

Выходим из Дирекции центрального стадиона. Почти напротив входа в сетчатой вольере расположена голубятня. Роль голубей в истории спорта в целом и «Лужников» в частности заслуживает отдельного разговора. Сейчас же скажу лишь о том, что этих птиц я тоже, может быть, полюбил из-за «голубиного» бума, случившегося в столице в середине пятидесятых опять-таки по причине проведения фестиваля. Тогда мне было десять лет, – как раз тот возраст, чтоб гонять сизарей да турманов…

«И об этом тоже надо написать», – отмечаю про себя.

Подходим к часовне. Удивительное дело: как по заказу тучи дробятся, разбегаются, и начинает светить солнце. В божественное происхождение этого явления я не очень-то верю, но все же бросаю взгляд на Дивакова. Он чуть заметно улыбается.

И тут происходит вообще нечто. Над нашими головами появляется стая голубей, описывает круг, и вдруг одна белая голубка влетает в открытые двери часовни!

Хочешь, не хочешь, но сразу возник вопрос: к чему бы это? Поверий, связанных с голубями, великое множество, и на ум пришло самое известное. Ной стал терять веру в то, что в ходе великого потопа хоть где-то осталась суша, выпустил из ковчега в полёт голубя. Тот нескоро, но вернулся с веточкой пальмы в клюве. Этим он принес благую весть хозяину: где-то есть земля, и есть деревья на ней, потому никогда не стоит терять веру…

Мы освятили часовню, разошлись, и стоило бы, наверное, забыть об этом происшествии с голубем, но оно почему-то не забывалось, и дома я рассказал об этом Нине, жене.

– Это к потопу, – сказала она с улыбкой.

– Думаешь, соседи затопят?

Нина пожала плечами:

– Что бы ни произошло, а Ной найдет сушу. Надежда на лучшее всегда должна быть жива.

Было это, повторю, 11 февраля.

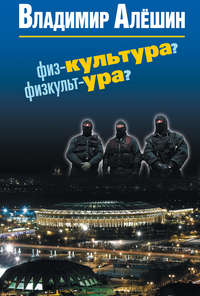

А 14 апреля полсотни людей в масках и с автоматами вошли в наше административное здание. До сих пор мне казалось, что такие серьезные акции силовые структуры осуществляют по очень уж важным обстоятельствам. Тем более, эта была проведена накануне матча четвертьфинала футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальским «Порту»: хочешь, не хочешь, а силовой операции был сразу же придан международный масштаб, поскольку западные журналисты оказались тут же «в теме». Естественным был мой вопрос руководителю… даже не знаю, как это вернее охарактеризовать – операции, захвата, шоу… В общем, я спросил его:

«Вас сюда послали по результатам проверок?»

Дело в том, что в течение года различными ведомствами наши «Лужники» проверяли шестьдесят два раза. Ни разу никто из проверяющих не предъявил серьезных претензий, но, возможно, они появились хотя бы задним числом…

«Мы к проверкам не имеем никакого отношения», – последовал ответ.

«Тогда что же вы здесь, боевиков ищете?»

«Нет, просто делаем то, что нам велят».

На повторный мой вопрос один из руководителей этой «операции» все же предъявил постановление о проведении оперативных действий на основании заявления гражданина Кухты. В «Лужниках» такой не работал, здесь о его существовании даже не слышали, и тем не менее этот безвестный заявитель докладывал в соответствующие органы, что мы не уплачиваем налоги, занимаемся мошенничеством, используем контрафактные компьютеры и программные обеспечения…

Постановление было подписано начальником ГУВД Москвы. Исполняли его образцово: у каждого кабинета стояли автоматчики, были произведены обыски. Естественно, ничего крамольного товарищи не находили, да и не могли найти: мы ни на йоту не нарушали законы. Даже не скрывая от меня, а может, наоборот, желая, чтоб я слышал, проверяющие докладывали, что в «Лужниках» криминала не обнаруживается, а в ответ получали наставления: «Ищите лучше!»

Всё закончилось тем, что проверяющие ушли, забрав с собой два сервера, все программы и документацию, связанную с финансово-хозяйственной и трудовой деятельностью «Лужников».

Многое в понимании ситуации сразу стало на свои места: осуществлен обычный силовой захват. Пишу слово обычный – поскольку в последнее время много читал об этом. Мол, с новой силой в России идет дележ собственности, вооруженные группировки захватывают друг у друга земли, недвижимость, заводы… Информация о том, что пора поменять собственника в «Лужниках», тоже витала в воздухе. И в принципе, мы были готовы к тому, чтобы сесть за стол переговоров, обсудить проблему, как говорится, в цивилизованном русле. Такие попытки мною предпринимались, и я выходил на руководство города с предложением о выкупе у акционеров (а их более трехсот) их доли, это предложение находило поддержку, но задержка, по признанию заммэра Ю. В. Росляка, была лишь в том, что у города не было денег. Да, мы понимали, что спортивный комплекс – достояние даже не города, а всей страны, что он решает задачи государственного масштаба, и в деятельности своей всегда исходили из этого. Наша территория, наши спортивные площадки, наши секции – это ведь все предназначено не для корпоративного сообщества, не для круга избранных, а именно для всех! Мы, в отличие от очень многих подобных сооружений, не брали деньги из городского бюджета, ничего не просили из государственной казны, наоборот – платили немалые налоги. И всё же к нам есть претензии как к нерадивым собственникам, неэффективным менеджерам? Что ж, мы готовы их выслушать, мы готовы, естественно, уступить место тем, кто имеет более радужные планы на преобразование «Лужников». Как в известной и любимой миллионами песне поётся:

«…Но время не унять и не сдержать…

Придут честолюбивые дублеры,

Дай Бог им лучше нашего сыграть!»

Мы готовы были также поделиться с нашими «дублерами» своим опытом, наработками… В общем, передавать дела так, как принято во всем цивилизованном мире: с тостами о преемственности, с пожеланием сохранения традиций, с добрыми чувствами людей, делающих одно дело…

Вместо всего этого – бойцы в масках с автоматами, и никакого внятного объяснения происходящему беспределу. Только через какое-то время на встрече с коллективом редакции «Комсомольской правды», а затем на страницах и в эфире некоторых других СМИ сам мэр Москвы Собянин, высокие чиновники столичного ранга озвучили причину случившегося: спорткомплекс со всеми стадионами, прочими строениями и парком должен принадлежать народу, городу, а не частным лицам, и правительство делает всё возможное для этого.

Патриотично вроде бы звучит, да? Но назовем вещи своими именами. Приватизация «Лужников» свершилась в далеком 1992 году, и почти за четверть прошедших с той поры века многочисленные проверки (включая последние, о которых мы упоминали) не нашли никаких нарушений в самом приватизационном процессе: всё там прошло законно. Следовательно, остается предполагать одно из двух: или московское правительство, хотя оно имело пакет акций в АО, начало пересматривать итоги приватизации как явления, или благословило какие-то силы на обычный рейдерский захват притягательного и в финансовом, и в политическим, и в социальном плане объекта чужой собственности. И свершилось это без всякой мотивации! Ну в самом деле, разве можно противопоставлять, к примеру, акционеров и народ? Ладно, пусть мы частные лица, ну так и что, с улицы пришли, приобрели некий товар в свое собственное пользование? Озабочены лишь тем, чтоб получать финансовую выгоду? Но не всю ли Россию в нашем лице благодарили за организацию соревнований мирового уровня, в частности, финал футбольного Кубка европейских чемпионов? А присвоение «Лужникам» звания элитного стадиона – это разве не оценка всему нашему Отечеству?

Впрочем, об этом речь еще будет впереди, а сейчас пора заканчивать предисловие и начинать повествование о том, о чем и задумывалась эта книга – о связи морали, этики, а следовательно, об отношении власть имущих к людям, работающим в спортивной отрасли. О смысловом отличии в общем-то одного и того же слова – физ-культура и физкультура. О том, почему с древних времен чемпионы становились кумирами миллионов, а к строительству спортивных сооружений привлекались лучшие архитекторы, откуда вообще пошло это слово – стадион и кто автор популярного слогана «О, спорт, ты – мир!».

Конечно же, я прежде всего буду писать о делах российских, о том, что тревожит нас с вами сегодня, и что мы можем ожидать в будущем. Но без экскурсов в прошлое просто невозможно понять, почему спорт имеет такое объединительное начало в планетарном масштабе и вместе с тем наши, доморощенные, подходы к его проблемам отличаются от тех, какие есть в других странах.

Спорт прежде всего явление универсальное.

Если помните из истории, на Олимпийских играх в древней Греции состязались не только спортсмены, но и чтецы, поэты, певцы, актеры… Тогда это было понятно: соискателей лавровых венков победителей объединяли культура, язык, социальная среда, общее представление о человеческих ценностях… Почему на вновь возрожденных Олимпиадах это сделать невозможно? Да потому, что мир не ограничивается рамками Эллады, и нет такого судьи, который скажет, что лучше – дробь африканских барабанов там-тамов или плач итальянской скрипки. Тут, как говорится, каждому своё. Даже выступление певцов на «Евровидении» это скорее не соревнование, а шоу, фестиваль, концерт, где оценка концертного номера – дело вкуса.

А «язык» спорта объективен и конкретен. Это тот «язык», который понимает вся планета, который объединяет все народы, все культуры, все социальные формации. И потому мы вправе надеяться, что это объединение должно делать наш мир лучше, терпимее, этичней, толерантнее.

Во всяком случае, на это рассчитывали и наши далёкие предки. И уже тогда прекращали войны на время олимпийских состязаний.

Вот с этого и начнем наше повествование.

Часть первая

От Древней Греции до Кубертена

Глава первая

На заре спортивной юности

«Обучайте дружбе»

Тем, кто поставил знак равенства между спортом и миром, был… Зевс. Во всяком случае, именно его первые устроители олимпиад считали покровителем спортсменов и гостей Олимпии, на него ссылались, говоря, что здесь, в священном месте, кощунственно применять оружие, а право называться сильнейшим надо оспаривать на спортивных площадках и сообща чествовать победителей, воздавая должное и побежденным. В Олимпии, на родине богов, нет места человеческому злу, зависти и другим черным качествам. Мало того, с какого бы места страны ты ни пришел сюда (а участниками первых спортивных состязаний были представители городов-полисов Греции. Развиваясь, они нередко решали политические, экономические и территориальные претензии между собой военными средствами), на период соревнований на твоей малой родине не должно бряцать оружие. Так повелел Зевс!

Олимпиады были тогда не просто развлекательными зрелищами, но и священными праздниками: по долине реки Алфей (запомните это!) к холму Крониона, а дорога к стадиону шла мимо него, приходили поклоняться богам. Здесь же располагались так называемые сокровищницы Олимпии – небольшие постройки, где хранились подарки городов и знатных людей Зевсу. Это были своеобразные маленькие музеи с, как бы сейчас сказали, тематическими стендами, рассказывающими о спорте: на них экспонировались спортивные снаряды, принадлежащие олимпийским чемпионам, или подарки самих чемпионов. То есть, сокровищницы как бы аккумулировали в себе божественный дух и физические возможности человека. Да это и не удивительно: ведь если верить древним мифам, первым спортсменом на Земле был сын Зевса Геракл. Здесь, в Олимпии, на площадке, где потом расположится первый в мире стадион, он упражнялся со своими братьями в беге на стадий.

А знаете, что такое стадий? Длина пути, который проходит человек от того мгновенья, когда появляется первый луч солнца при восходе, и до мига, когда солнечный диск окажется над горизонтом. Естественно, величина эта не могла быть постоянной – ведь и скорость движения, и ширина шага сугубо индивидуальны. Именно по этой причине у стадия есть различные значения: стадий вавилонский, допустим, равен 194 м, стадий египетский – 172,5 м, стадий римский – 185 м… Греки настаивают, что самый правильный стадий – их: 178 м, или 600 ступней Геракла. Именно на эту дистанцию проводились забеги на первых олимпиадах. И длина стадиона была, по сути, равна длине беговой дорожки.

Что представлял собой он сам? Выровненную поверхность земли к югу от холма Крониос, рядом с алтарём Зевса. Так было в середине VI века до нашей эры. В конце этого же столетия его реконструировали, окружили искусственными насыпями, установили и трибуны, причем, с закруглениями, с каменными ложами для, так сказать, VIP-персон, и креслами для судей. Беговая дорожка была грунтовой, довольно широкой – для одновременного бега 20 человек.

А теперь, пожалуй, самое удивительное. Стадион этот вмещал… до 45 тысяч зрителей! И ныне не каждый город может похвастаться спортивными сооружениями такого масштаба. Здесь существовал и определенный сервис: отводились места для отдыха участников Олимпиады, предусматривалась организация питания и снабжения водой всех присутствующих.

И как не сказать о том, что стадион этот не только дожил до наших дней, но и выполняет свои функции: в 2004 году, во время Олимпийских игр в Афинах, здесь проходили соревнования по толканию ядра.

Что же еще касаемо древности… Существовал в ту пору античный город Пергам, в тридцати километрах от морского побережья, третий по величине после Рима и Александрии. Здесь была одна из крупнейших в мире библиотек на 200 тысяч свитков – Марк Антоний подарил ее Клеопатре. Здесь работали два театра общей вместимостью на 60 тысяч зрителей – примерно столько было всех жителей города. Пергам был славен успехами медицины – здесь была открыта медицинская школа и практиковал великий врач античности Гален. Ученые этого города-царства дали возможность миру заменить папирусы на более доступный и дешевый пергамент… Впрочем, нас интересует Пергам вот почему: в нём впервые в мире был построен крытый стадион. Просматриваете взаимосвязь культуры, науки, спорта? Видите заботу властей о духовном и физическом здоровье своих подданных? Это то, что называлось ранее гармонией развития.

Город пришел в упадок, пал после того, как перешел под власть римлян и уверовал в их философию, что ценности есть суть только материальная. Захирел театр, обветшали знаменитые на всю Малую Азию лечебницы (а ведь сюда приезжали лечиться даже императоры!), стал не нужен городу-царству чудо-стадион… И в начале семисотых годов уже нашей эры Пергам легко разрушили арабские захватчики. До наших дней на его месте стоит турецкий городок Бергама, на окраинах которого видны до сих пор развалины великого города.

Мы еще будем говорить о том, почему культ спорта вдруг потерял своё значение, а олимпиады после 393 года уже нашей эры прекратили свое существование. Пока же остановлюсь на этом лишь вкратце. Сейчас господствует мнение, что последний император единой Римской империи Феодосий, борясь с язычеством, во славу христианства запретил всякие увеселения и игрища, хоть как-то связанные с иными богами. Смею не согласиться… Впрочем, об этом речь впереди.

Времена древние мы, повторюсь, еще будем вспоминать, а пока вернёмся в Россию, и хоть не в сегодняшний день, но все ж в века не такие отдаленные, о каких речь шла выше.

От Карусели до Олимпиады

О древних Олимпийских играх в России широко начали говорить с конца XVII века, когда в Москве открыли Славяно-Греко-Латинскую Академию – всесословное высшее образовательное учреждение. Преподавали здесь на греческом и латинском языках грамматику, пиитику, риторику, логику, физику, но первостепенное значение уделялось изучению греческого языка и культуры. Слушатели академии «вырастали» на легендах и мифах Эллады, в которых много места было уделено не только олимпийским богам, но и победителям спортивных олимпиад. Физическая сила, совершенство тела вели к силе и совершенству духа – так проповедовали древние. Это же принимали за основу, а затем, так сказать, вели в массы учившиеся в академии Антиох Кантемир, Михаил Ломоносов, Василий Тредиаковский, Леонтий Магницкий, Василий Баженов… Выполнив свою функцию фундамента российской науки, Славяно-Греко-Латинская Академия стала родоначальницей Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Московской Духовной Академии, туда ушли все лучшие её кадры, и конечно же, перенесли с собой знания о греческой античности, дух олимпизма, проповедничество целостности и достоинства тела, воли, разума.

И вот в 1766 году Екатерина II повелевает провести в столице олимпийский праздник, названный ею Каруселью. Это были соревнования по верховой езде, сродни нынешней выездке. Состязания греческих колесниц, входившие в программу олимпиад, они, конечно, не напоминали, но тем не менее сама императрица распорядилась победителей турнира наградить золотыми и серебряными медалями с гравировкой: «С алфеевых на невские берега». Выше уже есть упоминание о том, что Алфей (ныне Руфия) – река, протекающая мимо Олимпии и впадающая в Ионическое море: по сути, в ее долине состязались древние атлеты.

Конечно же, Карусель, скорее, была придворной игрой, а не спортивным состязанием. И проведение её вызвало лишь исторический интерес, но не побудило ни государственных мужей, ни общественность России взглянуть на спорт как на политическое, социокультурное явление.

Хотя, примерно та же картина была присуща и другим странам. Как Екатерина претендовала на продолжение в России древних алфеевых игр, так в том же XVIII веке немецкие гимнасты И. Гутс-Мутс и А. Фит, устроив соревнования по своему виду спорта, назвали их Олимпийскими. Несколько позже шведский ученый Г. Шортау объявил о проведении Скандинавских олимпийских игр. В середине XIX уже века офицер греческой армии Е. Цаппас стал организатором соревнований по нескольким дисциплинам и назвал их Пангреческими Олимпийскими играми. Нечто подобное происходило в Англии, Франции, Америке…

Всё это были попытки присвоить великое название заурядным соревнованиям: без философского осмысления, без идейной основы, без политического подтекста.

Интересно, не правда ли? Академии, подобные нашей Славяно-Греко-Латинской, действовали во всех ведущих государствах Европы, мода на эллинскую старину распространялась с быстротой эпидемии, однако слишком долго никому в голову не приходило не просто что-то слепо скопировать, а возродить в государственных, а потом и межгосударственных масштабах спортивные состязания, существовавшие на протяжении столетий, выполнявшие, кроме состязательной, естественно, еще и культурную, воспитательную, экономическую, политическую функции, ведущие к сплочению нации, росту её самосознания и самоуважения! Ведь посмотрите, какие требования предъявлялись древним атлетам: заниматься самосовершенствованием физическим и духовным, не совершать плохих поступков, уважать соперника, всегда оставаться признательным тем людям, кто доверил тебе выйти на арену и вступить в честную борьбу… Это же прямо моральный кодекс, который могут приветствовать любые общества даже противоположных социальных характеров!

На это просто не могли не обратить внимание, и потому далее поговорим о людях, увидевших в спорте, в физической культуре те зерна нравственности и благородства, которые должны быть присущи как отдельному человеку, так и обществу.

В первую очередь, конечно же, надо упомянуть Пьера де Кубертена, сумевшего сделать главное – подвигнуть мировых политиков и общественных деятелей к возрождению Олимпийских игр.

О нем много написано, потому изложим жизнь замечательного человека лишь вкратце.

Юноше из знатной семьи светила прямая дорога поступать в знаменитую военную академию Сен-Сир, но он предпочитает учиться в Сорбонне, на философском факультете. Изучает историю, педагогику, особо заинтересовался физическим воспитанием юношей Древней Греции. Поэтому посетил долину Алфея, то есть, те места, где проходили древние олимпиады. Сам Пьер увлекается игрой в регби, фехтованием, боксом, но главное – стучится в двери политиков Франции, ищет единомышленников для воплощения своей идеи в других странах, в том числе и в России. А идею эту он озвучил в 1894 году (Кубертену в это время тридцать лет) в Сорбонне на международном атлетическом конгрессе: возродить Олимпийские игры и провести Первую Олимпиаду в 1896 году в Афинах.

В письме, которое Кубертен разослал перед этим во многие страны мира, он писал:

«Возрождение Олимпийских игр на принципах и условиях, которые соответствовали бы запросам современного общества, сделает возможной встречу представителей всех народов мира каждые четыре года. Мы надеемся, что эти мирные и благородные состязания будут лучшим выражением духа интернационализма».

Спорт для Кубертена виделся как средство образования и воспитания, взаимопонимания между народами. И еще:

«Современный атлетизм имеет две тенденции… Он становится демократичным и интернациональным. Это течение, родившееся из великой тяги к миру и братству, к дружбе, которые возникают из глубин человеческого сердца… Здоровая демократия, мудрый и мирный интернационализм проникнут на новый стадион, что позволит атлетизму совершить дело морального совершенствования социального мира одновременно с развитием мышц».

Позже, в «Оде спорту», барон Кубертен напишет: «О спорт! ты мир, прогресс, радость, справедливость, вызов, благородство, наслаждение, зодчий, плодотворность!» Эту фразу как-то редко приводят целиком, и потому остаются за бортом понимания его слова о справедливости, благородстве – может быть, самые значимые из всех.

Эмблему Игр – пять переплетенных колец – придумал сам Кубертен. И главный принцип Игр сформулировал тоже он: «Самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие, также как в жизни самое главное – не триумф, а борьба».

За это его назвали романтиком, оторванным от реалий жизни. И к этой теме мы еще тоже вернемся.

Кубертену же приписывают и авторство олимпийского девиза Citius, Altius, Fortius (дословно – Быстрее, Выше, Храбрее, но более распространён перевод Быстрее, Выше, Сильнее). Это не так. Его сочинил французский священник Анри-Мартин Дидон, написавший знаменитую в то время книгу «Жизнь Иисуса Христа» и большой поклонник спорта.

Однако давайте посмотрим, как отнеслись к предложениям и инициативам Кубертена в России.

На том самом международном конгрессе, о котором говорилось чуть выше, присутствовал Алексей Дмитриевич Бутовский, военный педагог, служивший в главном управлении учебных заведений Российской империи. Пятидесятипятилетний генерал, имевший ордена за отличие в боевых операциях, он решил посвятить себя решению проблем физического воспитания будущих офицеров, стал инициатором введения в военных гимназиях занятий по фехтованию, гимнастике. Усилия его увидели и оценили, утвердили членом комиссии при министерстве просвещения для разработки вопроса о преподавании военной гимнастики в гражданских учебных заведениях. В связи с этим Алексей Дмитриевич едет в европейские страны для изучения опыта подобной работы и во Франции в 1892 году знакомится с бароном Пьером де Кубертеном. Знакомство переросло в дружбу, между ними устанавливается переписка, барон делится с Бутовским идеями о воссоздании олимпийского движения, предлагает ему стать членом МОК от России, и уже в этом качестве Алексей Дмитриевич прибывает в Сорбонну на конгресс и официально входит там в первый состав Международного Олимпийского Комитета.

Вернувшись домой, Бутовский с энтузиазмом принимается за дело. Понимая, что сформировать полнокровную российскую спортивную команду на афинскую олимпиаду нет ни времени, ни сил, он ставит перед собой цель организационно готовым подойти ко второй Олимпиаде, которая должна состояться в Париже в 1900 году. Он стучится в министерства и ведомства, идет к редакторам газет и журналов, рассказывает там о необходимости создания Национального Олимпийского Комитета, но в 1895 году с горечью вынужден писать Кубертену:

«В России к проблеме физического воспитания относятся с большой долей безразличия. Наша пресса вообще не заинтересована в том, чтобы освещать вопросы физического воспитания… Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку Олимпийских игр».

Да, не отказался. Алексей Дмитриевич встречается с представителями спортивных обществ, избирается даже главный комитет по подготовке сборной к играм в Париже, но – следует отказ в государственном финансировании олимпийского проекта, и А. Бутовский уходит из МОК в добровольную отставку.

На это место он рекомендует Кубертену сразу двоих – графа Георгия Ивановича Рибопьера и князя Сергея Константиновича Белосельского-Белозерского.

Рибопьер служил в гусарском полку, в русско-турецкую войну участвовал в военных действиях, за что был награжден высокими орденами, но по ранению ушел в отставку, приобрел конный завод, увлекся гиревым спортом, организовал Санкт-Петербургское атлетическое общество, где собирались любители борьбы, бокса, стрельбы, фехтования. В Манеже, принадлежавшем Георгию Ивановичу, был проведен первый чемпионат России по тяжелой атлетике.

Белосельский-Белозерский был своим в светском и спортивном обществах, родословная его шла от Рюриков. Он являлся самым активным организатором лиг футбола и хоккея Санкт-Петербурга, финансировал столичный клуб «Спорт»…

Словом, эти трое – люди уважаемые, влиятельные, с высокой репутацией, даже на международной арене они добились немалого на спортивном поприще. (Так, благодаря предложениям Рибопьера в программу Олимпиад были введены борьба, тяжелая атлетика). Но в России все их инициативы и предложения натыкались на стену непонимания. Министерство внутренних дел не считало нужным «спортивные забавы» возводить в ранг государственно значимых, Министерство просвещения на проекте учреждения Российского атлетического комитета с отделением «Олимпийские игры» наложило резолюцию: «…признать расходящимся с общеустановленными принципами правительственных учреждений».

Так что на вторую Олимпиаду, в Париж, наши спортсмены не поехали, на третью, в Сент-Луис, тоже, и лишь на четвертую, в Лондон, благодаря исключительным усилиям Г. И. Рибопьера, так и не имея еще своего Российского Олимпийского Комитета, отправилось пять спортсменов. Один из них и стал первым в отечественной истории олимпийским чемпионом – Николай Панин-Коломенкин. Еще двое, борцы Николай Орлов и Александр Петров, стали серебряными призерами.

Уж коли мы решили поговорить о связи морали, этики и спорта, то нельзя не упомянуть об эпизоде, имевшем место быть на Лондонской Олимпиаде, тем более что он имеет прямое отношение к одному из наших спортсменов, а именно – как раз к чемпиону по фигурному катанию Николаю Панину-Коломенкину.

За золото он боролся с очень сильными соперниками, в числе которых был семикратный чемпион мира швед Ульрих Сальхов. Вот что вспоминал об этом сам победитель:

«Перед стартом Сальхов смотрел на меня с нескрываемой злобой, и я случайно узнал, что он сказал чемпиону Германии Бургеру: „Я выведу его из себя“. Это относилось, конечно, ко мне; он трусил и, видимо, решился на какую-то подлость. И действительно, во время исполнения мною второй обязательной фигуры – восьмерки на одной ноге назад – вдруг раздался громкий выкрик Сальхова: „Разве это фигура? Она совсем кривая!“ Фигура не была кривая, и я не обратил на его выкрик никакого внимания. На следующей фигуре Сальхов повторил свою „психическую атаку“, а главный судья англичанин Фоулер продолжал молчать и только по моему протесту сделал ему замечание. Тогда семикратный чемпион мира начал выкрикивать по моему адресу ругательства и даже угрозы, но эта грубая попытка вывести меня из равновесия ни к чему не привела…».

Завершалось соревнование фигуристов специальным упражнением. Участники их показывали судьям расчерченные на бумаге фигуры, которые собирались «нарисовать» на льду. Увидев те четыре фигуры, которые предложил Николай, судьи единогласно сказали: «Это невозможно! Вы, наверное, просто психологически хотите подавить соперников? То, что вы предлагаете – фантастика, которая никогда не сбудется!» Тут в комнату судей вошел (тогда это разрешалось) Ульрих Сальхов, посмотрел заявочный чертеж и… снялся с соревнований. Он как никто другой реально оценивал силу русского и понимал, что на равных соперничать с ним не в состоянии. А Панин откатал свой чертёж в точности и получил за это рекордные баллы.

Так давались нам победы и так на практике некоторые спортсмены «осуществляли» призыв к братству, дружбе, благородству. Однако это были одни из первых Игр, а для того, чтобы воспитать в участнике Олимпиады гражданина высоких идеалов, нужно было, по замыслу Кубертена и его единомышленников, время, нужен был труд организаторов. Это все, конечно, понимали и списывали подобные «накладки» на болезнь роста. Придет время, и Олимпиады сделают лучше и чище не только конкретного человека, но и общество в целом.