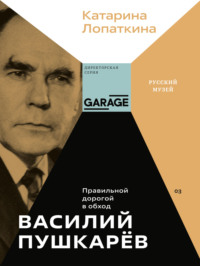

Kitobni o'qish: «Василий Пушкарёв. Правильной дорогой в обход»

ДИРЕКТОРСКАЯ СЕРИЯ

© Музей современного искусства «Гараж», 2023

© Катарина Лопаткина, текст, 2023

© Наталья Шендрик, макет, 2023

«Русского музея хозяин»

При поиске сведений о Василии Алексеевиче Пушкарёве – советском искусствоведе и директоре Русского музея в 1951–1977 годах – одним из первых встречается слово «хозяин». Эта характеристика накрепко пристала к человеку, четверть века проработавшему в государственному музее и всю жизнь прожившему в стране, где собственность, в основном и по большей части, была государственной. Пристала, судя по всему, быстро. В ноябре 1965 года в газете «Советская Россия»1 была опубликована статья, которая так и называлась – «Русского музея хозяин»2. В тексте описывалась и прошлая, и актуальная (на тот момент) деятельность предприимчивого ленинградского директора. Отмечались его труды по собирательству икон, в самом начале которых в 1950-е годы «Пушкарёву приходилось действовать на свой страх и риск». Говорилось о внимании к работам классиков русского искусства («увозил к себе произведения Голубкиной, а сколько волнений было с приобретением работ Эрьзи, Рериха, чьи работы были не в чести»). Подчеркивался интерес к современным авторам («Василия Алексеевича можно увидеть в мастерских молодых московских и ленинградских художников, и не случайно лучшие произведения Конёнкова, Пластова, Моисеенко, Аникушина, Стамова, Игнатьева, Чуйкова находятся в Русском музее»). Из статьи становится очевидно, что «хозяин» – это, прежде всего, собиратель.

Через сорок лет после выхода этой заметки искусствовед Михаил Герман в своей книге «Сложное прошедшее» (2006) излагает биографию Пушкарёва в несколько иной тональности, но приходит к тем же выводам: «Василий Алексеевич Пушкарёв … был подлинным героем пятидесятых. После демобилизации его – партийца и потенциального идеологического лидера – зачислили в аспирантуру академии, имея в виду, что готовят именно директора Русского музея. После защиты диссертации он почти не писал, только предисловия у официальных альбомов. Исповедовал достаточно реакционные взгляды и, если верить рассказам сотрудников, не стесняясь говорил: «В Русском музее должны работать только русские люди». В Союзе художников бичевал формалистов и кадил соцреализму. И вместе с тем был, что называется, «не так прост, как казался». Не знаю, в самом ли деле он любил и чувствовал запретный тогда авангард или просто, будучи человеком умным, действовал, так сказать, на множество ходов вперед. Но, воспевая на официальных «форумах» официальные идеи, безжалостно критикуя либеральных своих коллег, особенно угнетенных «пятым пунктом»3, он последовательно сохранял собрание начала 1920-х годов, по возможности множил его, старался не давать его на слишком заметные заграничные выставки и уж тем более оберегал от желания высшего начальства подарить иные картины Малевича или Татлина каким-нибудь иностранным друзьям очередного генсека»4. Что ж – сам Пушкарёв свое профессиональное кредо в итоге уместил в чеканное: «собрать и безусловно сохранить»5.

Выставок тоже было сделано немало: за годы его директорства их состоялось около двухсот. Некоторые приходилось делать вне зависимости от личных симпатий или антипатий (выставки Евгения Вучетича, 1959 и Владимира Серова, 1964), другие же становились по-настоящему революционными. В марте 1966 года в Русском музее открылась персональная выставка Кузьмы Петрова-Водкина – первая за долгие годы выставка авангардного художника. «Пожалуй, – вспоминал Пушкарёв, – ни одна выставка не пользовалась таким бешеным успехом. <…> Все поздравляли Русский музей с возвращением одного из лучших советских живописцев. И странно, не было ни одного начальственного окрика, выражения неудовольствия. Министерское руководство, Академия художеств, руководство Союзами художников – все вели себя так, как будто ничего выдающегося не случилось. А в Русский музей на выставку началось буквально паломничество! Не будучи уверены, что выставка откроется в столице, москвичи хлынули в Ленинград. Целыми группами ехали московские художники, искусствоведы, деятели культуры, чтобы посмотреть эту экспозицию, это чудо»!6 В Лектории Русского музея была прочитана первая публичная лекция о творчестве Петрова-Водкина, на которую билеты спрашивали уже при выходе из метро на Невском проспекте. «Полгода Русский музей держал эту выставку в своих залах, ждал, пока Третьяковская галерея наберется смелости и откроет её у себя. Это нужно было для полной реабилитации мастера»7.

Выставка Петрова-Водкина стала «блокбастером» Русского музея – на ней были показаны 164 живописные работы и 127 листов акварелей и рисунков, а также гравюры и эскизы декораций. Запрос на авангард в обществе был огромным и такой масштабный показ, конечно, не мог остаться незамеченным. Но состоялась она почти случайно – благодаря административным талантам Василия Пушкарёва. В 1964 году исполнялось 25 лет со дня смерти Кузьмы Петрова-Водкина, и Правление московского Дома литераторов решилось организовать его выставку. С письмом-запросом на выдачу произведений в Русский музей обратился Константин Симонов8. Лауреат шести Сталинских премий, Секретарь Союза писателей СССР, Симонов был исключительно влиятельным человеком – отказать ему было невозможно. В статье «Выставка, которой могло не быть»9 Пушкарёв вспоминает и с восторгом (но очень скрупулезно!) описывает все хитросплетения организации этого проекта, приводя последовательно свою переписку с Министерством культуры СССР по этому поводу. Если кратко резюмировать: обратившись в Министерство «через голову» Симонова, Пушкарёв расставил своему руководству ловушку. Он написал, что Русский музей выдаст картины в Центральный дом литераторов только после собственной выставки – как бы поставив таким образом министерство перед фактом её проведения. «Афера» Пушкарёва сработала – и наилучшим образом, Министерство культуры СССР не усмотрело за всем этим ничего криминального. В итоге небольшая выставка – всего четыре живописных произведения – была открыта в Москве в марте 1965. Первая большая советская ретроспектива Петрова-Водкина в ленинградском Русском музее прошла в марте 1966 и в сентябре этого же года в Москве, в Третьяковской галерее. А затем в 1967 году – в несколько сокращенном виде – в Чехословакии, Румынии, Болгарии и Польше. «Петров-Водкин из полузабытого живописца предстал явлением мирового масштаба», – резюмировал Пушкарёв10.

Пушкарёв стремился «ввести» Петрова-Водкина и в постоянную экспозицию советской живописи. В отделе советского искусства с момента приобретения музеем в 1935 году находилось лишь одно полотно мастера – «1919 год. Тревога» (1934). Но при генеральной реэкспозиции 1962 и 1965 годов в постоянную экспозицию была включена картина «Смерть комиссара» (1928), которую Пушкарёв в 1962 году смог получить из запасников Центрального музея Вооружённых сил СССР, где она «пылилась» практически с момента своего создания. «В 1962 году, – вспоминал Пушкарёв, – музей выбраковывал ненужные ему картины, в числе которых оказалась и картина «Смерть комиссара». Думалось, что её можно получить сравнительно легко. Но не тут-то было. Начальник управления ИЗО Министерства культуры РСФСР тов. Тарасов категорически воспротивился этому именно из-за того, что картина принадлежала кисти Петрова-Водкина. Пришлось долго доказывать, буквально выворачиваясь наизнанку, что в Русском музее нет тематических картин, что нужен нам не Петров-Водкин, а сюжет – смерть комиссара, что это имеет идеологическое значение, что картина воспитывает советский патриотизм и так далее в том же духе. Под напором таких доводов Тарасов сдался и картину, наряду с другими вещами из того же музея, передали Русскому музею»11.

Кузьма Петров-Водкин

Смерть комиссара. 1928

Холст, масло

Государственный Русский музей

Поступила в 1962 году из Центрального музея вооруженных сил СССР.

Еще одной выставкой – достаточно показательной или, точнее, оттеняющей фактурную личность Пушкарёва и его стратегию – стала выставка финского искусства 1954 года, проходившая в корпусе Бенуа Русского музея.

В начале холодной войны (в конце 1940-х – начале 1950-х) количество зарубежных выставок в СССР было рекордно низким. В 1930-е годы, несмотря на стремление к установлению контроля над информационными потоками – усиление цензуры, кампании, направленные на стилистическую и идеологическую унификацию культурных практик – на территории Советского Союза прошло около пятидесяти выставок, на которых можно было увидеть произведения современных зарубежных художников 1920 – 1930-х годов. В послевоенные годы такие выставки можно было пересчитать по пальцам. Начиная с 1946 года в СССР прежде всего демонстрировали достижения в области пластических искусств политических союзников советского государства – Югославии (1947), Социалистической республики Румыния (1949), Китайской народной республики (1953). Финляндия стала первой капиталистической страной, искусство которой было показано в Советском Союзе после войны.

Показ финского искусства прошел сначала в залах Академии художеств в Москве в конце 1953 года, а затем в январе 1954 года – в ленинградском Русском музее. Это была полномасштабная ретроспектива национального финского искусства – живописи, графики, скульптуры XIX – второй половины XX века. Было показано все – от бескомпромиссной классики финской живописи типа иконических глухарей Фердинанда фон Вригта до выразительной современности – например, тонких графических работ Тууликки Пиетиля12. В каталоге отмечалось, что «финская художественная выставка в Москве включает: произведения изобразительного искусства с середины прошлого века до наших дней. При выборе произведений принималось во внимание пожелание с советской стороны о том, чтобы выставка отображала в первую очередь реалистическое направление. Эта выставка даст советским людям возможность познакомиться с искусством Финляндии. Такой большой выставки Финляндия ещё никогда не вывозила за пределы своей страны»13. Несмотря на «пожелание с советской стороны о том, чтобы выставка отображала в первую очередь реалистическое направление», советский зритель, долгие годы сидевший на «голодном пайке соцреализма», не смог не реагировать на, пусть реалистическое, но всё же другое искусство. Так упоминание о выставке финского (очень! очень! реалистического) искусства вместе с индийской выставкой 1953 года и фантомными болями от французских модернистов попало в «Записку отдела науки и культуры ЦК КПСС о «нездоровых» настроениях среди художественной интеллигенции 8 февраля 1954 года»:

«Секретарю ЦК КПСС тов. Поспелову П. Н.

Докладываем Вам о фактах, свидетельствующих о некотором оживлении влияния буржуазной идеологии среди части художественной интеллигенции. В ряде случаев дело доходит до проповеди аполитичности, безыдейности искусства и восхваления упадочного западного искусства. <…> Композитор Хачатурян поместил в журнале «Советская музыка» (№ 11 за 1953 год) статью «О творческой смелости и вдохновении». В этой статье Хачатурян ратует за «свободу творчества» против «руководящих указаний» в области искусства. Статья Хачатуряна была напечатана в журнале на видном месте с большим портретом автора и получила широкий отклик за рубежом. Одна из американских газет расценила её как признак поворота политики партии в области искусства в СССР.

Откровеннее проявляются эти нездоровые настроения среди художников. В книгах отзывов о выставках индийского и финского изобразительного искусства, организованных в Москве в конце 1953 года, имеются следующие записи: «Как хорошо, что в картинах и скульптуре нет политики…», «Прекрасная выставка, спасибо товарищам индусам! Как будто дышали свежим воздухом. Нужно, чтобы и у нас показывали народу работы художников различных направлений». Имеется много записей с восхвалениями упадочного западного искусства: «…дайте нам Гогэна, Монэ, Марке и т. д., и т. д., избавьте нас от Герасимовых, Соколовых-Скаля и т. д. Дайте нам искусство!», «Когда мы увидим Сезанна (а это неизбежно), все поймут, что это великий классик», «Искусство финских художников современно – это главное», «… как очень даровитых скульпторов хочется отметить Рэнвалло14, Тукияйнена15 и Аалтонена16. В сравнении с Вучетичем, Манизером они – просто великие ваятели».

Во многих записях ставится вопрос об открытии вновь Музея нового западного искусства, закрытого в 1947 году Постановлением Правительства: «Была индийская выставка – теперь финская, смотришь и думаешь, а где у нас такой музей, где мы могли бы видеть лучшие образцы нового искусства. Он был, и был в этом здании17 и уже 4 года зрители возмущены, что не видят Манэ, Монэ, Ренуара, Дега, Ван Гога, Сезанна, Гогэна, Матисса, Пикассо. Мы должны их видеть». <…>

Зам. зав. Отделом науки и культуры ЦК КПСС П. Тарасов

Зав. сектором Отдела П. Лебедев

Зав. сектором Отдела В. Иванов»18.

Для Русского музея эта выставка была «сторонней» в том смысле, что сотрудники не занимались непосредственно её подготовкой: по сути, музей лишь предоставлял помещение для готового выставочного проекта. Однако выступая в 1954 году по радио в связи с месячником русско-финской дружбы, Пушкарёв уверенно и подробно рассказал об огромном успехе финской выставки во вверенном ему музее: «Показанная в начале этого года в залах Русского музея в Ленинграде выставка имела большой успех у ленинградцев. Достаточно сказать, что за двадцать дней, в течение которых была открыта выставка, её посетило 55 тысяч зрителей. Почти ежедневно выставку осматривало более двух тысяч трудящихся нашего города, а в воскресные дни число посетителей выставки доходило до 8 тысяч человек. Это является яркой иллюстрацией большого интереса советских людей к культуре нашего соседа – финского народа, к его жизни, мирному труду и быту»19. Для Русского музея и её директора тяга советского зрителя к вольнодумству была только плюсом – 55 000 посетителей за 20 дней и сегодня отличный результат, что уж говорить о 1950-х годах! Настоящий «блокбастер»! В общем, независимо от внешних обстоятельств (в этом случае – брожение умов и нависшая угроза партийной проработки всех причастных), Пушкарёв из всего старался извлекать для музея максимальную выгоду – большую посещаемость, деньги, новые произведения и многое другое, старательно при этом избегая личной «известности».

Ангелина Щекин-Кротова вспоминала: «Когда была выставка натюрморта, начиная от русского и потом советского натюрморта20, так всё было подобрано, так замечательно, так перекликались натюрморты. Казалось бы, ну что такое натюрморт? Вещи. Но так была отражена наша эпоха и наши все эти забитые, проваленные периоды и соцреализм. И замечательные натюрморты Штеренберга, его натюрморт с керосиновой лампой, замечательные натюрморты Тышлера и замечательные натюрморты Кузнецова <…>. Я расплакалась даже, до того потрясла меня эта выставка. Я потом Пушкарёву сказала: “Василий Алексеевич, как вы здорово организовали. – “Это не я, это не я, я уехал в это время в Японию, это без меня там нашкодили”. А потом оказалось, что он всё подобрал, всё организовал, при помощи своего острого взгляда сделал экспозицию, а потом уехал, чтобы его не обвиняли. И хлопал глазами: “Это без меня безобразничали, я же не хотел такого”»21.

Надо сказать, что эта выставка русского натюрморта стала для директора музея одной из лакмусовых бумажек на радикализм и показала, что от него он был далек. В документах художницы Татьяны Глебовой, постоянно критиковавшей руководство Русского музея за нерешительность, сохранился черновик письма (или записки) в связи с конференцией, приуроченной к выставке. Она писала: «…действительно надо иметь смелость, чтобы противостоять реакционному невежеству и не снять с экспозиции натюрморт Малевича. Случай, о котором Пушкарёв в своей «отповеди» предусмотрительно умолчал. Удивительно, с какой снисходительностью Пушкарёв отнесся к недопустимым и беспримерным ошибкам, допущенным в каталоге, объясняя их якобы трудностями печатания. Повторяю, что о снятом через три дня после открытия прекрасном натюрморте Малевича Пушкарёв умолчал. О снятых перед открытием работах ленинградских художников: Аркашуни, Глебовой, Егошина, Крестовского, помещенных в каталоге22, Пушкарёв заявил, что они якобы были сняты по художественным причинам, что работы эти не удержались по качеству, а ценителей произведений перед открытием было двое – Пушкарёв и Лапина, оба не художники. В конце своей речи Пушкарёв сказал, что часто произведения, отвергаемые ранее, вдруг высоко оцениваются и получают признание и что в таком случае он тоже меняет свое мнение и присоединяется к оценке высших инстанций, так он считает правильным вести музейную работу. После такого циничного признания Пушкарёв стал хвалиться тем, что за последнее время он приобрел много работ таких художников как П. Кузнецов, Кончаловский, Фальк, Гончарова и др. Он, по-видимому, считал, что это большая смелость – наконец признать то, что было признаваемо 60 лет назад»23.

Приобретениями для музея Пушкарёв действительно гордился – и для пополнения (и сохранения!) собрания Русского музея сделал очень много, работая над этим с большим энтузиазмом, изобретательностью, азартом. Возникающие на этом пути препятствия его не пугали. Воспоминания Пушкарёва наталкивают на мысль, что трудности даже в какой-то мере подстегивали его в решении непростых задач. В формировании музейного собрания главным источником этих трудностей было то, что собирал он для музея (читай – государства), но в соответствии с собственными представлениями о том, что же все-таки должно пополнять музейные фонды, и согласно этическим принципам, по которым всё то, что способствовало поступлению намеченного произведения в «его» коллекцию, было благом. Совокупность этих принципов, емко сформулированная самим Пушкарёвым, стала подзаголовком этой книги – «Правильной дорогой в обход»24. На фоне советской действительности трикстерские черты Пушкарёва проступали лишь ярче. Самые залихватские его приключения коротко перечислены в небольшом документальном фильме «Тихая война Василия Пушкарёва» (2007)25. Здесь и рассказ о ловко сформулированных письмах в Министерство культуры, чтобы провести большую ретроспективу Кузьмы Петрова-Водкина в 1966 году, и о сокрытии от министерской комиссии произведений Казимира Малевича, чтобы избежать «утечки» работ за рубеж, и о «длинноногой-блондинке-красавице-бортпроводнице», которую Пушкарёв ангажировал отвлекать внимание таможенника, когда вёз из Парижа в двух огромных старинных чемоданах архив Бакста (даже не «себе», a в Третьяковскую галерею (!), о чём в своих мемуарах Пушкарёв упоминал, конечно, не без горечи). И так далее и тому подобное. Но это далеко не всё. В полчаса экранного времени 25 лет работы не уместишь. И каких лет! Эти годы – конец сталинской эпохи, хрущевская оттепель и брежневский застой – по-своему оттеняли пушкарёвские «провалы» и «успехи». И сегодня, почти 50 лет спустя после увольнения Пушкарёва из Русского музея, кажется, что время дает нам возможность взглянуть на его работу беспристрастно. Что-то в его трудах и подходах сегодня может показаться непонятным и даже странным, а что-то, напротив, очень современным и актуальным. Вспоминаю, как в 2005 году в Германии на лекциях в рамках образовательной программы для молодых лидеров в области культуры я выводила в блокноте сакраментальное «Fundraising is Friendraising». Сегодня я понимаю, что в ноябре 1963 года, собираясь в Париж и пакуя в свой командировочный чемодан сушеные грибы, клюкву, бруснику и черный хлеб, а в 1969 – расписные прялки, Пушкарёв делал именно это. Прямо скажем – до того, как это стало трендом.

Эта книга – попытка рассказать о советской музейной культуре, о Русском музее времен Василия Алексеевича Пушкарёва и, конечно, о нём самом. Во многом – с его собственных слов. Он оставил воспоминания о поездках за границу, сохранились письма и служебные документы – тексты выступлений, отчеты и записки. И во всех них – даже в самых официальных – всегда уловима особая пушкарёвская интонация, слегка задиристая и энергичная – голос главного «афериста» советского музейного дела постсталинского времени и эпохи развитого социализма.