Kitobni o'qish: «Русское мессианство. Профетические, мессианские, эсхатологические мотивы в русской поэзии и общественной мысли»

© А. А. Долин, текст, 2022

© В. Вильнер, иллюстрации, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?

Была ли ты? Есть? Или нет?

Омут… стремнина… головокруженье…

Бездна… безумие… бред…

Все неразумно, необычайно:

Взмахи побед и разрух…

Мысль замирает пред вещею тайной

И ужасается дух.

М. Волошин

Часть I

Пророчества истинные и ложные

1. Пути пророков

Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу Моему на беззакония его…

(Исайя, 58: 1.)

В истории мировой литературы и особенно в истории литературы русской понятия «пророк» и «поэт» столь часто сопоставлялись, взаимоуподоблялись, смешивались, что превращать такую тему в предмет отдельного исследования может показаться излишним. Действительно, мы привыкли к взаимозамещению этих понятий применительно ко всем ключевым фигурам российской поэзии: от Державина до Маяковского, от Пушкина – до Цветаевой. Гоголь, Достоевский, Толстой, Мережковский дополняют этот список в прозе, Соловьев, Бердяев, Шестов, Ильин, Федотов – в общественной мысли. И тем не менее, если абстрагироваться от привычных российских стереотипов восприятия, обнаружится далеко не полное соответствие пророка и поэта. Если почти каждый истинный пророк в истории человечества и мог претендовать на звание поэта, отнюдь не каждый поэт мог претендовать на звание пророка – мудреца, проницающего глубинный смысл бытия, читающего предначертания небес в смутных намеках и знамениях, обобщающего уроки прошлого, чтобы предугадать будущее и открыть его современникам.

Профетизм вообще не был присущ многим поэтическим традициям. Так, мы не найдем даже намека на профетические откровения у поэтов Японии с их натуроцентрической изначальной установкой, отводящей поэту роль пассивного медиума: «Учись сосне у сосны, бамбуку у бамбука…» (Басё). И в океане китайской поэзии едва ли удастся найти строки, непосредственно относящиеся к профетическому стилю. Отсутствие профетизма вообще типично для конфуцианско-буддийского мироощущения, в котором иерархичность миропорядка раз и навсегда определяет рамки поведения личности, не позволяя даже таким эксцентричным художникам, как Ли Бо, Иккю или Рёкан выходить за пределы своей «социальной компетенции», вмешиваться в дела богов и поучать чему бы то ни было «сынов неба». Поскольку в основе дальневосточной философии лежит учение о вселенской гармонии, сбалансированности двух полярных начал и пяти первоэлементов, миссия каждого индивидуума сводится лишь к постижению единого Пути-Дао и осознания своего места в целостной картине мира. Как психофизическое и интеллектуальное самосовершенствование индивидуума в рамках этой системы, так и совершенствование государственного аппарата не предусматривало радикальных перемен, вызова существующему строю, попытки заглянуть в будущее, а тем более повлиять на него. Истинное понимание Дао исключало любые случайности и требовало лишь следования Пути.

Мессианское самосознание, если и присутствовало в какой-то мере у создателей конфуцианства и легизма (но не у даосов), то было ориентировано главным образом на упрочение и усовершенствование существующего легитимного монархического правления при помощи правил, норм и установлений. Таким образом, сочинения самого Конфуция или Мо-цхы носят характер скорее дидактический, нежели профетический, то есть не подразумевает свободного представительства воли богов в мире людей. Место пророчеств заняли ритуальные гадания по «Книге перемен», осуществлявшиеся специально уполномоченными даосскими жрецами, а затем конфуцианский регламент исключил из жизни все элементы стихийности. Именно потому дальневосточная культура с ее необычайно развитой словесностью не породила института пророков, не стимулировала поэтов к пророчествам и осталась в целом чужда профетическому жанру вплоть до наших дней.

Еще в IV в. поэт и философ Тао Юаньмин сформулировал эскапистский идеал китайского художника, для которого индивидуальная свобода от всех и всяческих социальных ограничений превыше любых общественных ценностей:

С самой юности чужды мне мелодии пошлого мира,

От рожденья люблю я этих гор и холмов простоту.

Я попал по ошибке в пылью жизни покрытые сети.

В суету их мирскую…

Некоторые элементы профетизма мы можем обнаружить в «гражданской лирике» таких мастеров эпохи Тан, как Ду Фу, Бо Цзюйи и Юань Чжэнь, выступавших с обличениями неправедной власти в духе учения Ян Чжу и отправленных в ссылку за свои политические убеждения. «Простолюдины и чиновники их декламировали и так распространяли их сочинения, что даже бумага подорожала. Все скорбели, читая мысли поэтов дошедшие из скитаний и ссылки,» – сообщалось в Старой редакции Истории династии Тан.

Тем не менее сознание поэтов всего дальневосточного ареала китайской культуры всегда было историософично, ориентировано на прошлое, а не на будущее. В «золотом веке» древности искали они оправдания своим идеям, мечтая об идеальном правителе и не претендуя на роль пророков, учителей жизни. С течением времени личностное начало в китайской культуре все более уступало место корпоративному, что препятствовало как индивидуальному самовыражению, так и восприятию любого социального феномена вне заданных «историсофическим сознанием» традиционных рамок. Нормы общественных отношений и модели поведения были так строго регламентированы, что корректировка их, пусть даже от имени богов, представлялась почти невозможной.

* * *

Мифологическое сознание поэтов индийского культурного ареала всегда было еще более устремлено в прошлое, в глубокую древность, в «век богов». Ни легендарный Бхишма, создатель гигантского эпоса «Махабхарата», ни столь же легендарный Вальмики, автор наиболее известной версии второго классического эпоса «Рамаяна», ни вольнодумец Кабир, ни Сурдас, ни другие поэты средневековья не мнили себя пророками. Их вполне устраивала роль рапсода, повествующего о деяниях древности, систематизирующего подвиги богов и героев, воспевающего нынешних правителей – и тем самым «вращающего колесо дхармы», поддерживающего изначально заданный богами миропорядок, всякое уклонение от которого чревато суровой карой. Мифологическое сознание индийского литератора, не претерпевшее существенных изменений за последние несколько тысяч лет, априори исключает мессианскую устремленность и направлено на воспитание читателя в рамках единой и неизменной канонической традиции. Так же и самосовершенствование в контексте индийской йоги заведомо асоциально, интравертно и направлено на растворение в Абсолюте, слияние с мировым атманом. «Каноническая зацикленность» личности, ощущающей себя лишь каплей в бесконечном потоке времени и игрушкой многочисленных богов, вообще препятствовала всякому проявлению профетизма как глубоко индивидуального, нетривиального, зачастую противоречивого и болезненного самосознания личности, ощутившей свою исключительную ответственность перед нацией и миром.

* * *

Не нашлось места подлинным поэтам-пророкам и в сокровищнице античной западной цивилизации, хотя концепция божественного вдохновения и ясновидения постоянно присутствует в греческих мифах, а мифические поэты, художники и музыканты – от Аполлона до Пана и Орфея – являются либо богами, либо носителями божественного идеала – пророчество и мессианство не входят в их компетенцию. Ни малейшего элемента профетизма не найдем мы и в «Поэтике» Аристотеля, и в эстетических учениях античных философов. Прорицатели-ясновидящие, разумеется, присутствуют в эллинской культуре и порой проникают в литературную традицию, но пророчество не сочетается с призванием эллинского (а в дальнейшем и римского) поэта. Гомеровский эпос, как и эпические сказания древней Индии, глубоко историчен: действие в нем разворачивается в прошлое, но не в будущее, как бы раскрывая и иллюстрируя знакомые историко-мифологические сюжеты. Античная драма дидактична и дает интерпретацию вполне отстоявшихся определенных стереотипов мифического сознания. Античная лирика воспевает любовь и природу, но не тщится проникнуть в загадку бытия, поскольку метаморфозы не подвластны человеческому разумению. К тому же количество богов в античном пантеоне просто исключает возможность универсального божественного промысла и его интерпретации человеком, поскольку боги сами вступают в сложные отношения между собой, борются друг с другом, интригуют и вовлекают людей в свои козни. Мир предстает как игра в превращения – непредсказуемый процесс, неподвластный единому замыслу Творца, но следующий законам естественной гармонии.

Идеалу гармонии духовного и физического миров, который и является стержнем греко-римской цивилизации, заведомо чужды неистовые эскапады героев-возмутителей спокойствия. Всесильный рок карает непокорных, а иногда и покорных. Боги в своих действиях (как и люди, их создавшие) зачастую руководствуются не высшими соображениями добра и справедливости, а своими пристрастиями и капризами, своими частными представлениями о миропорядке и субординации. Возмездие богов настигает человека, осмелившегося взять на себя больше, чем ему дозволено. Наказаны титаны, громоздящие Пелион на Оссу в надежде свергнуть иго богов, наказан благородный Прометей, присвоивший роль пророка и просветителя, наказан за свою самонадеянность могучий Геракл, наказан за аморальность отважный Язон, наказан за неблагодарность к Ариадне отважный Тезей. Неотвратимый рок, ананке, преследует героев греческих мифов, но не поэтам судить о неисповедимых путях рока и пытаться предугадать судьбу. Для этого есть дельфийский оракул, Пифия и кумская Сивилла, есть жрецы-прорицатели. Однако функция греческого прорицателя сводится прежде всего к ясновидению. Он должен увидеть будущее и сообщить о нем «реципиенту» по возможности нейтрально и отстраненно. Есть, правда, вещая Кассандра, предрекающая гибель Приаму и его племени, но ее, как известно, соотечественники не принимали всерьез. Мистика предсказаний служит лишь декором для рациональных выкладок философов и действий политиков.

Удел античного поэта – орфический экстаз, упоение гармонией – будь то в лоне классической аполлонийской или мятежной дионисийской традиции. Ни у Сафо, ни у Анакреона, ни у Катулла, ни у Проперция, чья судьба складывалась счастливо, ни у Горация или Овидия, чья судьба складывалась драматично, нет профетического пафоса – есть лишь воспевание радостей бытия либо элегические сетования на бренность жизни и на свою участь, изменить которую они не в силах.

Очевидно, профетический дар поэта не способен раскрыться в политеистическом социуме, где вся деятельность людей контролируется и направляется целым пантеоном могучих богов с весьма разветвленными функциями, который, в свою очередь, обслуживается профессиональным клиром, специальным институтом жрецов. При такой узкой спецификации невозможна столь необходимая пророку целостность мировосприятия и страстная устремленность к цели, своего рода одержимость, порожденная религиозным фанатическим экстазом. Неудивительно, что истинного расцвета профетическая поэзия могла достигнуть только в русле монотеистических иудео-христианской и исламской традиций, допускающих, что в начале было Слово, и Бог был Словом, и Слово было Богом.

Только монотеистические религии предложили человеку опыт непосредственного духовного общения, конструктивного диалога с божеством. Передача и творческое истолкование слова Божия, ставшее миссией библейских и коранических пророков, совместило в себе социальную, политическую и литературную функции. Продолжателями дела древних пророков, их истинными духовными наследниками считали (а иногда и продолжают считать себя) многие христианские и мусульманские поэты, на этой традиции возросшие, – в особенности те, чья жизнь пришлась на эпохи грозных катаклизмов, социальных потрясений, войн и революций. Чтобы в полной мере осознать феномен профетизма в поэзии, необходимо вернуться к истокам традиции, вникнуть в природу пророческого вдохновения.

2. Откровения Книги книг

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей…

(Иезекииль, 37:1.)

Пророки Ветхого Завета, чьи откровения вот уже несколько тысяч лет волнуют сердца, считали себя носителями воли Вседержителя Иеговы, от имени которого и вещали народу. В иврите слово наби («пророк») подразумевает экстатическое восприятие и передачу воли Всевышнего. Кроме того, в Писании это слово ассоциируется с «провидцем», «человеком божьим», предстателем божественного разума. Дело пророков состояло в служении народу, в публичном возглашении законов Божьих и обличении вероотступников, грешных правителей, стяжателей или лжепророков (хотя иные прорицатели, как пророчица Дебора, жили в уединении). Одновременно они выступали в роли учителей, наставников и посредников между Богом, народом и правителями. Согласно определению К. Юнга, пророчество является плодом совпадения «индивидуального бессознательного» (видений, сновидений и т. п.) с «коллективным бессознательным». А это значит, что институт пророков предполагает, во-первых, появление в данном социуме сильных, ярких индивидуальностей и, во-вторых, теснейшую обратную связь между этими индивидуальностями и народом как на рациональном, так и на иррациональном уровнях.

Свою миссию пророки на протяжении многих веков (приблизительно с VIII в. до н. э) видели прежде всего в поддержании духовной крепости и целостности народа перед лицом грозящих опасностей и бесчисленных бедствий, а также в указании истинного пути, внушенного Всевышним. Иные пророки, как, например, Моисей (или Мухаммед в исламском мире), становились и вождями своего народа, которому они не только несли слово Божье, но устанавливали законы на основании священных заповедей. Однако в подавляющем большинстве случаев пророки в Библии выступают как интеллектуальная и нравственная оппозиция власти, как пастыри и духовные наставники своих заблудших соплеменников. В том же видели свое призвание и исламские пророки. Сходную роль – в противоположность своим западноевропейским собратьям – отводили себе и лучшие представители русской интеллигенции на протяжении по меньшей мере двух веков.

Как известно, пророки в комментаторской традиции Библии условно делятся на «не писавших» (Илия, Елисей) и «писавших», то есть фиксировавших свои речи в письменном виде. К последним относятся четыре великие пророка (Исайя, Иеремия. Иезикииль, Даниил) и двенадцать малых. В христианском вероучении особая роль всегда отводилась именно великим пророкам, которые считаются предтечами Христа, предсказавшими приход мессии и царство Божие не только для своих соплеменников, но и для всего человечества, оставив за избранным народом лишь право содействовать скорейшему явлению Спасителя. С наступлением новой эры дело древних пророков продолжили Иоанн Предтеча, сам Иисус, апостолы Христовы, многие христианские подвижники, святые мученики.

И пророки Ветхого Завета, и апостолы христовы дополнили «частные» пророчества о судьбах народа Израиля достаточно определенными предсказаниями конца света:

«Близок великий день Господа, близо – и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разрушения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помет» (Софрония, 1: 14–17).

Сходные мотивы звучат в речах большинства пророков, но наиболее подробным и впечатляющим откровением о конце времен является, безусловно, Апокалипсис Св. Иоанна, в котором смутные образы древних предсказаний обрели ужасающую конкретность и наполнились мистическим смыслом. Символика Апокалипсиса и по сей день питает творческую фантазию поэтов и художников – прежде всего тех, кому пришлось жить в мрачные эпохи войн и революций:

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы» (Откровение, 19: 11–15).

Таинственные символы Откровения привлекали мыслителей, художников и поэтов на протяжении тысячелетий, но Апокалипсис по-прежнему остается загадкой, разгадать которую пытаются все новые и новые поколения. Неудивительно, что интерес к пророчествам Апокалипсиса нарастает в годы великих бедствий, когда мрачные картины, нарисованные Св. Иоанном, накладываются в сознании людей на окружающую их действительность.

Концепция Судного дня у древних пророков и христианских вероучителей имеет множество толкований. Все пророки сходятся на том, что человечество будет наказано за грехи и существующий мир будет уничтожен Богом. Такого рода эсхатологические предсказания встречались у разных народов в разные времена, и в них нет ничего нереального, если представить себе масштаб возможных космических катастроф. Явление мессии, Спасителя человечества выступает в этой теории как некий луч надежды для гибнущей цивилизации и будет означать начало конца света. Христос в иудаизме не признается мессией – прежде всего потому, что его приход не повлек за собой предсказанной глобальной катастрофы. Однако если у древних пророков День гнева и явление мессии мыслятся прежде всего как реализация кары небесной, а надежда на спасение ничтожного меньшинства праведников служит слабым утешением для большинства, то в христианской традиции «конец времен» связывается не столько с идеей воздаяния, сколько с идеей спасения, очищения во имя новой жизни. При этом сама концепция Судного дня приобретает характер ирреальный и идеальный.

Всеобщее воскресение мертвых и возможность новой жизни во Христе придают христианской идее конца света оптимистический смысл. Страшный суд трактуется как второе пришествие Христа Спасителя (само по себе уже наивысшее благо), час отделения праведников от грешников, торжества высшей истины и справедливости, наказания виновных и установления царства Божьего на земле. Таким образом, все ужасы, предсказанные и красочно описанные в Апокалипсисе, должны служить лишь прелюдией к новой жизни. Но уже сам по себе «рев Апокалипсиса», как называл пророчества Св. Иоанна В. Розанов, заставляет усомниться в счастливом исходе подобных катаклизмов…

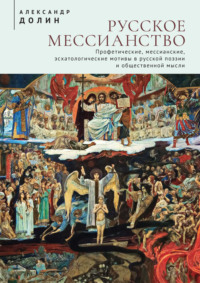

Картина Страшного суда заняла едва ли не центральное место как в католической, так и в православной иконографии, превратилась в излюбленный сюжет фресок при росписи храмов и, соответственно, прочно укоренилась в сознании как русского художника, так и рядового обывателя. Мотивы Страшного суда служат источником вдохновения для Микеланджело и Джотто, фра Беато Анжелико и Рубенса. Фрески с изображением Судного дня становятся характерным атрибутом росписи католических и православных храмов; День Гнева входит в список канонических сюжетов икон.

В то же время детализация Страшного суда и выделение его кошмарных реалий в основную тему привлекает западных художников с определенной направленностью психики – Босха, Питера Брейгеля Старшего. Детализация эта далека от иконографического канона и являет собою торжество болезненной фантазии творца, осмысливающего жизнь как вселенскую драму с трагическим финалом. Тем не менее в целом мировосприятие западных художников, вероятно, более оптимистично, чем эсхатологически ориентированное сознание православного верующего, изначально отдающее предпочтении духовному началу, всегда готовое пренебречь земными благами во имя Царствия Небесного. Унаследованная от греко-римской античности и воскрешенная художниками Ренессанса вера в творческие возможности человека, в его предназначение своими усилиями изменить жизнь к лучшему придает европейскому мировосприятию сбалансированность, которой так и не удалось обрести русской духовной традиции.

Православная духовность, особо выделяющая идею жертвенности в служении Богу и народу, была в целом более подготовлена к массовому восприятию традиций профетизма и эсхатологических учений древности. Понятия «принять венец мученический», «пострадать во славу Божью», «принять смерть во Христе» органически присущи православию, породившему юродивых «Христа ради», пещерных отшельников, старцев в пустынях и старообрядцев, добровольно идущих на смерть в «купели огненной». Василий Розанов, мыслитель глубоко религиозный, хотя и отнюдь не ортодоксальный, в работе «Русская церковь» отмечает:

«Для русских “близиться к смерти” и “близиться к святости” до того слилось в единый путь, отождествилось, что даже теперь и даже образованные классы не вполне свободны от этого понятия… Самые образованные люди, как Тургенев, как Герцен, и атеисты, нигилисты – в серьезные минуты жизни вдруг видят в себе возрожденную эту древнейшую веру своего народа: что умереть – святее, нежели жить, что смерть угоднее Богу (для верующих, Высшему существу (для философов), чему-то (для атеистов)… Вся религия русская – по ту сторону гроба <…> И русский человек не только глубоко постиг тайную красоту смерти и ползет к этой странной и загадочной красоте: но он и в самом деле умеет с величием умирать, он сам становится прекраснее в болезнях, в страданиях, в испытаниях» (163, с. 294–295).

Конечно, в словах Розанова содержится некоторое преувеличение. Едва ли можно согласиться с тем, что вся русская религия ориентирована исключительно на смерть. Скорее она предполагает именно тяжкие испытания, страдания во имя духовного просветления – в том числе не исключающие и смерть. Терпение и страдание как покорность Божьей воле отражают народный идеал: «Христос терпел – и нам велел». Рассматривая поведенческие модели в аспекте особенностей национального характера, К. Касьянова выделяет эту черту русского мировосприятия как доминирующую и справедливо замечает, что русские средневековые теологи всячески акцентировали именно терпение как наивысшую добродетель (99, с. 112–114).

Преодоление мук и лишений физических во имя торжества духа, во имя торжества идеала, во имя Спасения личного и всеобщего – вот в чем пафос христианского миропонимания вне зависимости от конкретной конфессии. В этом, впрочем, и сходство с другими основными мировыми монотеистическими религиями – иудаизмом, мусульманством, буддизмом, – в которых божество дает человеку силы для подвижничества и призывает его к терпению, к послушанию, к подчинению телесного начала духовному. Борение и преодоление искушений, отвержение сил зла и приятие активного Добра, конфликт слабой плоти и могучего духа отличают христианское мировоззрение от гармоничного и целостного мировосприятия героев античности. Это различие подчеркивает в своем исследовании С. Аверинцев, выявляя несходство концепций телесности: «Вообще выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело – не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые “потаенности недр”. <…> Это образ страдающего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая “кровная”, такая “чревная”, “сердечная” теплота интимности, которая чужда статуарно выставляющему себя напоказ телу эллинского атлета. <…> Библейская литературная традиция укоренена в совершенно ином общественном опыте, который никогда не знал ни завоеваний, ни иллюзий полной свободы» (2, с. 162–164).

Хотя последнее утверждение о том, что библейские герои не знали ни завоеваний, ни иллюзий свободы, едва ли поддается историческому обоснованию, тезис об отличии литературной традиции бесспорно верен, – как и факт, что именно эта традиция была воспринята христианством и особенно русским православием, из которого произросла и светская культура.

Наряду с терпением наивысшей добродетелью почиталась жалость, сострадание к ближнему, «милость к падшим», которая предполагает помощь словом, делом и личным примером. Личный моральный долг каждого духовно полноценного человека по отношению к общине (в широком смысле слова – от крестьянской общины до государства) должен был быть оплачен, невзирая на цену. Пострадать за народ испокон веков считалось делом благородным, а причастность к общему делу ценилась так высоко, что зачастую уравновешивала суровость кары и принятые за народ или за веру муки («На миру и смерть красна»). В услових непрестанных войн, иноземных набегов, притеснений и тяжкого крепостного гнета русский народ бережно лелеял «страх Божий» и в чаянье Небесного града нередко свершал обыденные героические деяния на грешной земле, за подвиги их вовсе не считая. Не роптал и если единственной наградой за самоотверженный героизм были новые притеснения и невзгоды. Россиянам иных конфессий оставалось лишь разделять судьбу большинства. Так было и в тринадцатом веке, и в четырнадцатом, и в семнадцатом, и в восемнадцатом, и в девятнадцатом, и, конечно, в двадцатом. Бесспорно, на этом крестном пути вплоть до большевистского Октябрьского переворота главным источником веры, надежды и долготерпения оставалось Священное писание, к которому обращались равно и простолюдины, и дворяне, и всесильные самодержцы.

Боговдохновенные речи пророков и их прямых преемников, апостолов христовых, которые и сегодня не могут оставить равнодушным читателя, чаще всего подкреплялись фактами их героических биографий, в которых изначально был заложен постулат подвижнического служения истине и мученичества во имя правого дела. Так, мученическую смерть принял пророк Исайя, распиленный надвое по приказу царя Манассии, в скитаниях в земле египетской после вавилонского нашествия погиб Иеремия, мучеником окончил свой земной путь Иезекииль, в ров со львами был брошен Даниил (впрочем, спасенный Провидением). Распяты были апостолы Андрей и Петр, погиб за веру великий миссионер апостол Павел, да и многим другим пророкам и святым подвижникам была уготована мученическая кончина. Твердость и непреклонность перед лицом врага, перед бесчисленными испытаниями, ниспосланными судьбой, служили примером для новых поколений верующих, воодушевляли поэтов, художников, композиторов.

Патетика профетизма была полностью воспринята создателями Нового Завета, который и состоит в значительной степени из описания пророчеств и их воплощения. Вспомним, что ислам помещает сюжеты Нового Завета в один ряд с сюжетами Ветхого Завета, трактуя Иисуса Христа и его апостолов наравне с ветхозаветными пророками.

* * *

Мусульманство как стройное вероучение в свою очередь сложилось исключительно из откровений пророков и прежде всего на основании главного Откровения пророка Мухаммеда – Корана. Ваххабизм же превратил святых, пророков вали в основной объект поклонения правоверных, и отвел словам пророков решающую роль в решении всех проблем земного мира. Шиитский мессианизм, породивший учение о грядущем избавителе махди, также вытекает из концепции традиционного профетического миросозерцания. Теологическая доктрина суфизма, как и организация суфийских орденов, свидетельствуют о стремлении упорядочить и направить в единое русло трансцендентный профетический поиск истины.

Хотя христианство отделяет Евангелия и Деяния апостолов от книг Ветхого Завета, это разделение столь же условно, как разделение исторического времени на дохристианскую эру и христианскую. Ведь сам Иисус в своем земном воплощении был классическим пророком (в этой роли он и запечатлен в Коране), и апостолы святой церкви, заговорившие в день Святой Троицы на неведомых им ранее языках и наречиях, олицетворяли все мыслимые добродетели традиционных пророков ветхозаветной старины, опирались на их предсказания, следовали их примеру в жизни и смерти. Мессианство, явленное в речах пророков Ветхого Завета, обретает в Христианстве конкретную форму и наполняется конкретным содержанием. Иисус объявляется мессией, и ход мировой истории меняется под воздействием Его нравственных законов и благодаря Его искупительной жертве. В христианстве кристаллизуется лучшее из учений ветхозаветных пророков. Понятия страха Божия, греха и покаяния, моральной ответственности перед Богом и людьми, долга перед обществом и собственной совестью обретают твердые критерии. Эсхатологические ожидания верующих связываются с Его вторым пришествием, и страх грядущего Страшного суда сочетается с верой в избавление и всепрощение.

Вполне естественно, что к патетическим, исполненным внутреннего драматизма писаниям пророков и апостолов чаще всего обращались художники и поэты Европы, воспринявшей христианскую традицию. Конечно, европейские и византийские (а вслед за ними североамериканские и латиноамериканские) поэты и художники испытывали влияние в первую очередь новозаветной традиции, которая несла в себе пафос искупительной жертвы и чаяние царства Божьего на земле. Профетический подвиг Христа, увенчанный искупительным страданием во имя человечества, мученической смертью, а также деяния апостолов – пророков новой веры и святых мучеников христианского пантеона стали прочной основой не только канонической агиографии, но и всего западного искусства начиная с «темных веков» и до наших дней.

Элементы пророческого визионерства особенно резко акцентируются, например, в трактовке Христа и его апостолов у Сурбарана и Мурильо, аскетов-провидцев и мучеников у Рибейры и особенно у Эль Греко. Ту же страстную устремленность с визионерской окраской можно, безусловно, обнаружить в творчестве многих известных и безвестных мастеров русской иконописи – прежде всего у Рублева и Феофана Грека.

В европейском искусстве и литературе, особенно в периоды большого духовного подъема, не редкость и обращение к фигурам пророков Ветхого Завета – к тем, в ком титаны Возрождения угадывали предшественников и духовных учителей. Одним из наиболее привлекательных героев для художников возрождения стал пророк-избавитель Моисей, выведший народ Израиля из египетского рабства в землю Обетованную. Вспомним такие шедевры, как «Моисей» Микеланджело, «Сцены из жизни Моисея» и «Восстание против законов моисеевых» Сандро Боттичелли. Его же «Распятие с кающейся Магдалиной и ангелом» («Мистическое распятие») было написано ок. 1500 г. под непосредственным влиянием профетических проповедей Савонароллы, призывавших к покаянию и очищению. Особо примечателен незавершенный цикл из ста двух иллюстраций Боттичелли к «Божественной комедии» Данте, которая является грандиозным образцом визионерского профетизма великого флорентийца. Данте, а вслед за ним и Боттичелли создают панораму виртуального мира, пребывающего между прошлым и будущим, колоссальную полуфантастическую реконструкцию истории известного им человечества, отягощенную всеми возможными грехами. Но мистический зов божественной любви должен вывести человека из инфернального мрака к всепобеждающему свету – в полном соответствии с заповедями библейских пророков.