Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.

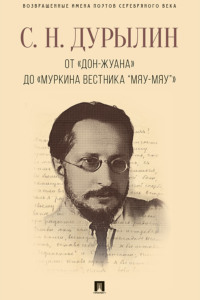

Kitobni o'qish: «От «Дон-Жуана» до «Муркина вестника “Мяу-мяу”»»

© Галкин А. Б., составление, комментарии, 2017

© ООО «Проспект», 2017

* * *

Составитель:

Галкин А. Б., филолог и писатель, преподаватель литературы и методист ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического мастерства», кандидат филологических наук, специалист по истории русской литературы XIX века, достоевсковед, исследователь и публикатор творчества С. Н. Дурылина, автор романа «Болваны» (М.: Мультиратура, 2005), документальной повести о дуэли А. С. Пушкина «Человек с предрассудками» (Москва. 2012. № 1), книг и статей по русской литературе, в том числе «Русские писатели» (М.: Белый город, 2003), «Прекрасные лица России. Русские писатели XIX–XX вв.» (М.: Арт Хаус медиа, 2008), «Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи» (2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012), составитель и комментатор первого 3-томного собрания сочинений С. Н. Дурылина (М.: Издательство журнала «Москва», 2014).

Любителям поэзии и кошек посвящается

Предисловие составителя

Есть люди, которые становятся синонимами и ярлыками своей эпохи. Таков Пушкин, Чайковский, Шаляпин.

Но есть и такие, которые проходят по жизни почти незаметно. Да, их знают в некоторых узких кругах специалистов. Кто-то что-то о них слышал и в более широких интеллигентских кругах, но их имя не звучит, как набатный колокол. Напротив, их имя тонет в глубоких водах вечности озера Светлояр и уходит на дно культуры, словно невидимый град Китеж.

Они много сделали, но мало кто по достоинству оценил их труды. Они видели и общались с великими, и великие могли однажды к слову их вспомнить и помянуть, но все равно они остались в тени великих, поглощенные их мощной тенью.

Они были летописцами своей ушедшей эпохи, но их рукописи десятками лет пылились в архивах или бесследно исчезали на свалках истории.

Таков Сергей Николаевич Дурылин.

Незаслуженно забытый, вернее, незаслуженно избежавший славы и даже широкой известности. Большой русский писатель, автор романа-хроники «Колокола», повести «Сударь кот», высоко оцененной художником Михаилом Васильевичем Нестеровым, повести «Три беса» и ряда рассказов, не изданных при его жизни. Тонкий наблюдательный свидетель нравов Серебряного века, заметки которого так и остались уделом считанных специалистов-дурылиноведов.

Знаток и исследователь пушкинской эпохи, но недооцененный как литературовед и историк культуры.

Священник, оставшийся без прихода и церкви.

Театровед, историк русского театра, меньше года заведовавший кафедрой истории русского театра ГИТИСа (Государственного института театрального искусства).

Педагог, лектор, воспитавший нескольких замечательных личностей (Игоря Ильинского, например, или литературоведа и директора тютчевского музея в Мураново, правнука Тютчева Кирилла Пигарёва), в своей известности, а иногда и славе далеко затмивших своего учителя, но отнюдь не всегда отдававших дань его подвижническому учительскому труду.

Кто только не пересекался с Дурылиным! Десятки тысяч людей, знаменитых и незнаменитых, оставили краткие свидетельства о его уме, талантливости, оригинальности, остроумии, начитанности, глубине, но эти свидетельства разбросаны там и сям и тонут в океанском шуме громогласных имен творцов культуры XX века.

Немногие любители поэзии Серебряного века знают, что именно С. Н. Дурылин вручил путевку в литературную жизнь поэту Борису Пастернаку. Первое стихотворение будущего лауреата Нобелевской премии по литературе было напечатано в сборнике «Лирика», издаваемого Дурылиным и Сергеем Бобровым. Дурылин разглядел в тогда еще юном гимназисте Пастернаке поэта в большей степени, чем музыканта. И его совет выбрать поэзию, в то время как сам Пастернак еще колебался между поэзией и музыкой, определил творческую и человеческую судьбу Пастернака. Дурылин вспоминал об этом эпизоде 1910 года в книге «В своем углу», когда он вместе с Пастернаком бродил в Сокольниках: «Образ за образом потекли из его души. Все в разрыве, все кусками, дробью, взлетами.

В другой раз, с мукой и тоской, воскликнул он, оскалив белые зубы, как у негра:

– Мир – это музыка, к которой надо найти слова. Надо найти слова!

Я остановился от удивления. Музыкант должен был сказать как раз наоборот: мир – это слова, к которым надо написать музыку, но поэт должен был сказать именно так, как сказал Боря. А считалось, что он – музыкант»1.

Мало кто знает о дружбе С. Н. Дурылина с Максимилианом Волошиным. Они не раз в голодные и жестокие 20-е годы XX столетия подавали друг другу руку помощи. Дурылин продавал акварели Волошина и отсылал ему деньги в Коктебель, спасая его от голодной смерти, а Волошин, в свою очередь, хлопотал о смягчении участи ссыльного священника Дурылина, отправленного большевистским режимом в Челябинск.

В начале XX века Дурылин – весьма заметный деятель Серебряного века. Он занимается в поэтическом семинаре Андрея Белого, становится бессменным секретарем Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (МРФО). На его заседаниях Дурылин встречал А. А. Блока, А. Белого, С. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, М. О. Гершензона, философов и богословов: Эрна, Павла Флоренского, Сергея Булгакова. Дурылин дружил с С. М. Соловьевым, племянником знаменитого философа Вл. С. Соловьева и внуком историка С. М. Соловьева. Оба они занимались поэзией и ритмом под руководством Андрея Белого (Сергей Михайлович Соловьев был близким другом Бориса Бугаева (Андрея Белого) и одновременно родственником и другом Александра Блока).

Дурылин общался с Вячеславом Ивановым, был другом музыкантов Метнеров. С Николаем Метнером Дурылин переписывался также и после его эмиграции в Германию. С Эмилем Метнером ездил по среднерусским городам (Ростову, Ярославлю) и вслушивался в колокольные звоны. Дурылин сотрудничал с издательством «Мусагет» и лично знал В. Я. Брюсова.

Если в начале XX столетия МРФО памяти Вл. Соловьева финансировала миллионерша и меценатка культуры Маргарита Кирилловна Морозова, жена купца Михаила Морозова и урожденная Мамонтова, то в 50-е годы того же века уже Дурылин выплачивал М. К. Морозовой ежемесячную пенсию из собственных, вовсе не столь значительных средств. Бывшая миллионерша, брошенная на произвол судьбы сыном, знаменитым шекспироведом М. М. Морозовым, последние годы своей жизни страшно нуждалась (вспомним знаменитый портрет Мики Морозова В. А. Серова; из этого чудесного кудлатого младенца впоследствии и вырос шекспировед, по каким-то причинам отказавший матери в материальной помощи, и тогда заботы о ней взял на себя Дурылин).

Другом Дурылина был художник М. В. Нестеров, месяцами живший в болшевском доме Дурылина. Он написал портрет Дурылина «Тяжелые думы», специально для Дурылина сделал этюд головы отрока Варфоломея с картины «Видение отрока Варфоломея», и этот этюд до сих пор висит в болшевском Мемориальном Доме-музее С. Н. Дурылина. Дружеские беседы с М. В. Нестеровым стали импульсом для написания нескольких книг о художнике. Биографическая книга Дурылина о Нестерове (вышедшая после смерти Дурылина в серии «Жизнь замечательных людей») – непревзойденный художественный и искусствоведческий труд. В доме Дурылина гостили художники Рафаил Фальк, Федор Булгаков, сын философа и священника Сергея Николаевича Булгакова, эмигрировавшего во Францию. Федор Булгаков, женившийся на дочери Нестерова, в отличие от отца-философа, остался в России. Знаток русской иконописи, Дурылин на равных общался с художниками братьями Кориными.

Дурылин хорошо знал отца Павла Флоренского. Он был близким другом В. В. Розанова, особенно в последние дни его жизни в Сергиевом Посаде. Он хоронил Розанова и оставил подробную летопись дней его кончины. Дурылина хорошо знали и ценили монахи Оптиной пустыни, он был духовным сыном одного из последних Оптинских старцев отца Анатолия (Потапова). Сделавшись священником, он служил под началом ныне канонизированного отца Алексея Мечёва в московской церкви Николы в Клённиках на Маросейке, за что был трижды отправлен советским режимом в ссылку – в Челябинск, Томск и Киржач.

Дурылин был знатоком Москвы купеческой и в книге «В родном углу» нарисовал ностальгические картины той уходящей православной Москвы – хлебосольной и гостеприимной, златоглавой и богомольной, несуетной и безмятежной; Москвы праздничной, разливавшейся в воздухе серебряным пасхальным звоном, и Москвы будничной, трудолюбивой, по узким кривым улицам которой ездили на извозчиках и конке, ходили пешком, пили чай в трактирах, истово молились в сорока сороков московских церквей.

Дурылин служил в московском издательстве Л. Н. Толстого «Посредник» и читал корректуры толстовских статей. Вместе с Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым, возглавлявшим издательство «Посредник», был у Толстого в Ясной Поляне и провел с великим писателем целый день.

Дурылин сотрудничал в журнале «Свободное воспитание», опубликовав на его страницах серию статей о новой, передовой педагогике, в которой нет места насилию и муштре ученика, а есть любовь и понимание учителя и ученика. Он учился в гимназии у Артема2, будущего актера Художественного театра, высоко ценимого А. П. Чеховым. Он был завсегдатаем московской Консерватории, Малого и Художественного театров. В Консерватории Дурылин слушал игру А. Н. Скрябина, А. К. Глазунова, Изаи, Ф. И. Шаляпина, Яна Сибелиуса и написал об этом воспоминания. На закате жизни он написал лучшую биографию М. Н. Ермоловой, которая была детской подругой его матери Анастасии Васильевны.

Одним словом, Дурылин везде оставил свой след, и след немалый, но странная судьба и беспощадное время неустанно смывали этот след, и Дурылин, вместо того чтобы сделаться знаменитым, остался в безвестности. Этот замечательный человек и неутомимый творец художественных ценностей наконец должен выйти из тени.

С. Н. Дурылин. Дон-Жуан.3

Пьеса

Часть 1

Люблю невозможность,

Как все, кто разумен.

Возможности любит

Один лишь глупец.

Из испанских народных песен

Persona poematis4:

Дон-Жуан

Лепорелло

Дон-Гомец }

Монах } Лики дьявола

Дон-Альвар }

Фраскрита

Паоло

Долорес

Агата

1 }

2 }

3 } гости Агаты

4 }

5 }

Светлая Синьора

Юноша слепорожденный

Слепой старик

Женщина с ребенком

Девушки

Отец Лоренцо

Капитан

Старый еврей

Мавр

Глашатай инквизиции

Матрос

Слуги инквизиции, матросы, евреи, мавры, марраны, мориски, нищие, слуги альгвазила и коррехидора, женщины, дети, народ.

Действие происходит в Испании в начале XVI века.

Сцена 15

На вилле Агаты. Ночь. Зал. За ужином гости.

1-й гость

Что слышно о Жуане?

2-й

Из Севильи

Исчез бесследно.

3-й

Но следы обычно

Он любит оставлять: один-два трупа

С. Н. Дурылин

Да несколько сердец разбитых женских.

4-й

Я – друг Жуану, но не утаю,

Что ходит слух о нем в Севилье

странный…

Верней, не слух, а целых три. Конечно,

Сказать нельзя, верны ли эти слухи,

Но говорят, что юноша Паоло

Фамилии известной и старинной,

Что был найден убитым под балконом

Фраскиты, девушки фамильи знатной, —

Убит был Дон-Жуаном.

5-й

Очень верно.

Жуан – любитель фехтованья. Он

Урок Паоло дал.

4-й

Идет другой

О нем же слух: что будто бы Фраскиту,

Невесту Дон-Паоло, в ту же ночь

Он обольстил.

5-й

Готов тому поверить6.

Кто любит рвать в садах цветы дневные,

Тот и ночные рвать не прочь, затем,

Что пахнут слаще…7

4-й

Ходит третий слух,

Уж подлинно невероятный. Я

Ему не верю, – хоть готов порой

Невольно верить. Говорили мне,

Что с ночи той, с Фраскиной проведенной,

Исчез Жуан – и с ним его слуга.

Куда? – Молва не называла. Только

В местах известных боле не встречали —

Хоть много дней прошло с тех пор – Жуана.

Один пастух, передают, признался,

Что видел раз в горах Жуана, – там,

Где все тропы кончаются бесследно,

В пустынном и безлюдном диком месте.

3-й

Пастушкам он дает уроки там

И обученьем увлечен…

4-й

Но нет

Ни пастбища там, ни стад, ни пастухов —

Он встречен был в недобром диком месте,

Где скалы да орлы…

5-й

Нездешней силой

Туда, знать, завлечен был Дон-Жуан.

Душе его покоя пожелаем.

2-й

На горних высях – слышал я – есть церковь —

Так значит, средство к покаянью есть:

Не телом, так душой Жуан спасет<ся>,

Коли попал к чертям он за грехи!..

3-й

(поднимая бокал с вином)

Так мир его душе, а грешной плоти —

Голодный червячок. За упокой

Души, за истребленье плоти!

(Пьют.)

4-й

(указывая на пустое кресло)

Пусто

Обычное Жуана место8.

2-й

Пусть

Его займет на вечер тень Жуана,

Когда любить, как он, она умеет.

1-й

Но шутки в сторону. Агата долго

Сегодня медлит что-то.

(Вставая и стуча в дверь)

Эй, Агата!

Не мессу ль там творишь ты

втихомолку?9

Голос Агаты

Жуан пришел?

1-й

И не пришел, и вряд ли

Когда придет.

Голос Агаты

Но что случилось с ним?

1-й

Исчез бесследно.

Голос Агаты

Ранен в поединке,

Или убит, иль присужден к и изгнанью?

1-й

Не изгнан, не убит, не ранен.

Голос Агаты

Что ж

Тогда он медлит?

1-й

Вряд ли может он

Теперь спешить иль медлить…

Голос Агаты

Умер он?

1-й

Исчез.

Агата

(появляется в роскошном уборе)

Но если не убит, не ранен,

Не изгнан мой Жуан – он будет здесь,

Хотя бы на край земли был занесен

Неведомой, недоброй силой.

1-й

Что ты!

Добро пожаловать тогда Жуану

Мы скажем, без сомнений, а пока

Пусть тень его пирует с нами!

3-й

Браво!

Пусть полнится вином Жуана кубок.

(Поднимает бокал)

За здравие Агата и Жуана!

5-й

(про себя)

Сказать точнее: за упокой Жуана.

Агата

(к нему)

Худым пророком будешь, – посмотри —

Жуан тебя переживет и будет

За упокой души твоей он пить.

(Ко всем)

Жуана нет – и песни нет. Как скучен

Наш пир! Но дай же мне гитару. Я

Спою вам песню – ту, что пел Жуан, —

Любимую и грустную ту песню10.

(Поет)

Луна заскучала златая

О солнце в лазурных11 степях,

И ждет его, тихо блуждая,

И скорбь в ее грустных чертах.

До светлой тревоги рассвета,

Тоскуя, томится луна, —

Печалью туманной одета,

О солнце тоскует она.

Так я о тебе, мой желанный,

Тоскую, о солнце мое!

И жду я в печали туманной,

И сердце трепещет мое!

3-й

Но солнца нет – остались только звезды —

Пусть о звезда́х печалится луна.

Агата

Но звёздами всегда окружена,

По солнцу лишь печалится она.

1-й

Печаль напрасна. Светлый хоровод

Вокруг нее ведут, ликуя, звезды —

И пусть улыбкой встретит их она —

Не то во тьме, холодной и тоскливой,

Она бродить одна обречена.

Агата

Но в солнечном она лишь может свете,

В блаженстве угасая, потонуть.

(Повторяет)

Так я о тебе, мой желанный,

Тоскую, о солнце мое!

И жду я в печали туманной,

И сердце трепещет мое!

(Обращаясь к 3-му)

Ты мастер на рассказы, Дон Диего,

Все медлит ночь12 – ускорить можешь ты

Ее тяжелый ход рассказом легким…

Пусть, как вино, он и́скрится, играя,

И смехом легким, и весельем смелым,

И негою любовной, и умом.

3-й

Задача не легка.

Агата

Но тем сильнее

Она мани́т – та трудная задача,

Тем сладостней решенье.

3-й

А награда

Решившего задачу не минует?

Агата

Как знать: что он потребует в награду?

3-й

Условья приняты.

(Начинает рассказ)

Давно-давно

Жил-был король. Но имени его

Преданье нам не сохранило. Был

Мудрейший он из мудрых, и однажды

Велел он клич трубить по королевству, —

К себе в дворец сзывая отовсюду

Синьоров знатных, рыцарей простых,

Ученых старых, юношей влюбленных,

Мужей суда, наставников духовных,

Прелестных дев и грубых поселян.

Когда, его исполня приказанье,

Стеклись к нему все званые на зов —

Радушно встретил их седой король

Улыбкою ласкающей и мудрой

И тихою к ним речь повел, сказав:

«Я вас созвал – и рыцари, и гранды,

И юноши, и старцы, и прелаты —

Затем, что стар я становлюсь

и скоро

Проститься мне придется с жизнью милой.

Но не хочу покинуть я земли,

Не разрешив единого сомненья, —

Единого, что душу мне мрачнит

И скорбью сердце наполняет, дети!

Ни юношей, ни мужем зрелым я,

Ни старцем, сединами умудренным,

Не мог его решить в душе

не спящей,

Бунтующей и алчущей душе.

Быть может, вы дадите мне ответ —

Одни – младою смелостью,

Другие – длительным13 раздумьем

тяжким,

Иной – сомненьем, верою – другой,

Иной – из книг, другой – из божьих

слов, —

Над нами реющих незримо. Вот

Вопрос мой трудный, дети. «Где —

Скажите, – где, о дети, скорби больше,

Что́ тягостней, мучительней, больней —

Со смертию бороться, зная силу,

Твою – о злая смерть! – или с тобой,

С тобой бороться, о любовь благая?

(Слышны шаги)

Ответствуйте на то мне, дети…

(Стремительно входит Дон-Жуан и, пораженный, останавливается недвижно, мертвенно бледный.)

4-й

Ты ль это, Дон-Жуан! Тебя…

Агата

(бросаясь к нему)

Милый

Жуан! Тебя ждала…

1-й

Тебя мы ждали

И рады видеть здесь, Жуан…

Агата

Молчишь ты, бледен, недвижим…

Скажи,

Ты ранен… болен… ранен ты,

Жуан?

Дон-Жуан

(как бы просыпаясь)

Нет… Я здоров… так… легкая усталость.

Далекий путь и трудная дорога.

(Быстро)

Вина, вина мне, Дон-Альвар, дружище!

(1-й наливает)

Блуждал я долго. Ночь же так темна —

Блуждать не мудрено до свету. Я

С дороги сбился – ехал не сюда…

Искал иной я встречи и вина

И жаждал пить из кубка я иного,

Но обманулся… Сумрак так тяжел —

И если рассудить нам трезво, здраво —

То дело ведь не в кубке, а в вине —

Не кубок, а вино нас опьяняет

И темную отраву подает…

Еще вина, Альвар, еще. Я рад,

Что, заблудясь, на пир попал

И пью твое вино, и снова мне

Твои глаза, Агата, здесь синеют,

Как звезд огни меж кипарисов,

Твое здоровье, милая Агата! (Пьет)

Но извиниться должен я,

синьоры,

Что опоздал к началу, ждать заставил…

Ведь почерпнул полезный я урок:

За призраком кто гонится ночным,

Тот невоспитанным окажется невежей

И ждать себя заставит… Для детей

Урок такой полезен, без сомненья.

Агата

Я знала: ты придешь – и я ждала

Тебя давно, ждала, а без тебя

Твою я песню пела, поджидая, —

Любимую и грустную, ту песню

О золотой тоскующей луне…

Дон-Жуан

(целуя Агату)

Любил я прежде песню о луне —

О золотых полях, о тучках светлых,

Что бродят в небе, – вечные бродяги14;

Но есть другая песня. Я сегодня

Не в голосе – и спеть вам не берусь,

Но вот о чем поется в этой песне.

Она в Кастилье где-то сложена.

«Ты любишь, друг? Но женщины – как книги:

Прочел одну – и новой жаждешь ты15.

Но вот открыл, перевернул страницу,

Прочел пять строк – и, боже! как старо,

Как скучно все, изведано, известно —

И помнится, что где-то ты читал

Такие же слова, стихи, признанья,

И, проскучав над книгой полчаса,

Зевнешь лениво и закроешь книгу.

Все читано. Чем новые искать

И старое в них вечно находить —

Не лучше ли, о друг, перечитать

Знакомые и милые страницы

Уже изведанных, но сладких

былей,

Затверженных волнующих стихов

И старых, но нескучных повестей?»

В Кастилии поется в песне старой,

И я люблю ее напев старинный,

Немудрый и простой, нелживо-милый.

1-й

Да, признаюсь, та песня хоть куда.

И я не прочь ее мотив запомнить.

Дон-Жуан

Жалею лишь, что я не напеваю

Ее в полях ночных, как тень

блуждая;

Тогда б сюда, я верю, не замедлил.

(К Агате)

Затверженных стихов прелестна

быль —

И в сердце сладкий не умолк сонет:

Как эхо, в нем взаимно повторяют

Созвучья рифму старую: любовь,

Ее живя другою рифмой: вновь16.

3-й

Жуан – поэт. Стихи б, писать Жуану.

Дон-Жуан

Оставим юношам влюбленным

их —

Созвучия, сонеты и стихи:

Для них любовь – созвучья17, рифма,

звук —

Им – поцелуи, клятвы и стихи,

Весенний жар, весенние мечтанья.

Им – сев весенний, жатва – нам,

Любовь – им рифма, нам – мгновенный яд,

Обет – для них она, нам – исполненья,

Для них она – мечтаний светлый ряд —

Для нас – лишь Смерти темное забвенье.

(Поднимая бокал)

Вино в бокалах темное играет

И пенится, волнуясь, пеной светлой,

И чем старей – тем аромат сильнее18,

И тем скорей оно нас опьяняет,

Так будем ли мы думать о любви,

Когда нам время смерть дала любить?

Поплачем ли над кубком полным с думой,

Когда его мы в силах осушить?

Безумец тот, кто думой о любви

Саму любовь из сердца прогоняет.

Безумен тот, кто с думой о вине

Томящей жажды им не утоляет.

Агата

(кидаясь к нему)

Ты – мой, ты – здесь, ты – прежний

Дон-Жуан!

Дон-Жуан

(отвечая ей с улыбкой)

Ты – прежняя, прелестная Агата!

Твои глаза – как звезды – те же тени —

В них тот же свет мерцающий

упорный,

Над ними – прежние ресниц извивы,

Как кипарисов ветви ночью темной,

И тот же голос – с лютней звонкой

схожий,

И те же руки – мрамора изгибы,

И та же прядь чернеющих волос —

Подобных горнему потоку ночью,

Когда он вьется черною змеей,

В волнах меж скал прерывно извиваясь.

Ты вновь моя, ты прежняя Агата!

1-й

(ко всем другим)

По старому обычаю, мы привыкли

Наш поздний пир без ссоры заключать,

И, подчинясь решению Агаты,

Мы покидать привыкли этот дом,

Оставив одного, кто выбран ею.

На этот раз тот выбор совершен

Не ей – судьбой указан он. Жуан

Самой судьбой направлен был сюда

В глухую ночь – и солнце пусть увидит,

Как он оставит дом Агаты. Я

Седлать велю коней, чтобы поспеть

В Севилью на рассвете.

2-й

Я согласен

И думаю, что выбор справедлив.

5-й

В последний раз за здравие Жуана!

(Пьют)

Дон-Жуан

Я ваш привет ценю, друзья, и ваше

Решенье принимаю. На прощанье

Я за здоровье ваше пью и вас.

Молодой человек

Почтенный председатель! я напомню

О человеке, очень нам знакомом,

О том, чьи шутки, повести смешные,

Ответы острые и замечанья,

Столь едкие в их важности забавной,

Застольную беседу оживляли

И разгоняли мрак, который ныне

Зараза, гостья наша, насылает

На самые блестящие умы.

Тому два дня наш общий хохот славил

Его рассказы; невозможно быть,

Чтоб мы в своем веселом пированье

Забыли Джаксона! Его здесь кресла

Стоят пустые, будто ожидая

Весельчака – но он ушел уже

В холодные подземные жилища…

Хотя красноречивейший язык

Не умолкал еще во прахе гроба;

Но много нас еще живых, и нам

Причины нет печалиться. Итак,

Я предлагаю выпить в его память

С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,

Как будто б был он жив.

(Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература, 1975. Т. 4. С. 320.)

Тучки небесные, вечные странники!

Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники

С милого севера в сторону южную.

(Лермонтов М. Ю. Сочинения. М.: Правда, 1990. Т. 1. С. 199.)

Слова из книг, истлевших в сердце-склепе,

И женщин жадные тела

Хватаются за звенья цепи. <…>

Есть думы-женщины, глядящие так строго…

Об этом стихотворении Дурылин вспоминал в своих воспоминаниях о встрече с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне, где он провел целый день с утра до вечера вместе с Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым, главным редактором издательства, существовавшего на средства Л. Толстого. (Горбунов-Посадов был непосредственным начальником Дурылина, служившего в издательстве «Посредник».)

«Осенью 1905 г. “Посредник” решил издавать народный журнал. Заведовать собиранием материала и подготовкой его был приглашён поэт-рабочий Ф. Е. Поступаев, а я у него был в помощниках. Поступаев писал обличительные стихи, но это не мешало ему любить и передавать другим любовь к совсем иным созданиям искусства. Любимой его книгой был “Пан” Гамсуна, тогда мало кому известный. Однажды он прочёл мне теперь всем известного, а тогда почти никому не ведомого – “Каменщика” Брюсова.

– Кто это? – воскликнул я в восторге.

– Это Брюсов.

Брюсов – это автор “О, закрой свои бледные ноги” – автор самого популярного и самого короткого стихотворения в России 1900-х годов. Поступаев стал читать другие его стихи. Я, знавший Брюсова по этому однострочному стихотворению и по ругательным рецензиям в журналах, был поражён.

Когда к нам зашёл Н. Н. Гусев, впоследствии секретарь и биограф Л. Н. Толстого, а тогда секретарь “Посредника”, мы его усадили, и Поступаев прочёл ему Брюсова. Гусев был растроган.

И у нас троих зародилась несбыточная мечта: а что если эти стихи прочесть самому Льву Николаевичу? Это было очень страшно: Брюсов был “декадент”, а Лев Николаевич не только “декадентских”, но и вообще стихов не любил: мы знали это хорошо и по “Что такое искусство”, и по его предисловию к “Крестьянину” Поленца, и по его устным отзывам, доходившим до нас. Он не любил Некрасова и Алексея Толстого: где ж тут соваться с Брюсовым? Но чем страшней, тем больше хотелось… <…>

И вот Поступаеву представился случай поехать в Ясную Поляну к Льву Н-чу.

Он уезжал, а я ему шепнул:

– Фёдор Емельянович, а вы улучите минутку и прочтите Льву Николаевичу “Каменщика”.

Поступаев вернулся из Ясной Поляны и много рассказывал о Льве Н-че.

– А Брюсов? – тихонько спросил я его. – Читали?

– Читал. Один на один. В кабинете. Со страхом. А он слушал. Нахмурился, брови сердитые.

– Не люблю, – сказал, – стихов. Это всё пустое. Ну уж, читайте.

Я начал с “Каменщика”. Нарочно не поднимал на него глаз, чтобы не остановиться. Думаю: дочитаю – и кончено. Прочёл и глянул на него. Вижу: брови подобрели, хмурость сошла, – и ушам своим не верю:

– Это хорошо, – говорит, – правдиво и сильно.

Тут я ободрился и попросил позволения ещё прочесть.

– Читайте.

Я начал, а начинаются стихи с четверостишия, осмеянного во всех журналах:

Я жить устал среди людей и в днях,

Устал от смены дум, желаний, вкусов,

От смены истин, смены рифм в стихах.

Желал бы я не быть “Валерий Брюсов”.

Я исподтишка глянул на него: слушает, весь слушает. Дальше:

<…>

За мной мои стихи бегут, крича,

Грозят мне замыслов недовершённых тени,

Слепят глаза сверканья без числа,

Слова из книг, истлевших в сердце-склепе,

И женщин жадные тела

Хватаются за звенья цепи.

Слушает – да как! Мы так не умеем, а я дальше:

А думы… сколько их, в одеждах золотых,

Заветных дум, взлелеянных с любовью,

Принявших плоть и оживлённых кровью!..

Есть думы тайные, мои исканья Бога,

Но, оскверненные притворством и игрой,

Есть думы-женщины, глядящие так строго,

Есть думы-карлики с изогнутой спиной. <…>

«L’enn’ui de vivre» («Скука жизни»)

Я кончил. А он молчит. Хорошо молчит. И вдруг сказал:

– В этих стихах есть что-то библейское.

И повторил, тронутый:

– Что-то от Библии.

Таков был отзыв сурового стихоборца Льва Толстого о стихах “декадента” Валерия Брюсова. К сожалению, мне не довелось сообщить самому поэту этот отзыв Толстого». (Дурылин С. Н. У Толстого и о Толстом (1909, 1912) // Прометей. № 12. М.: Молодая гвардия, 1980. С. 200–201.)

И вот уже трещат морозы

И серебрятся средь полей…

(Читатель ждет уж рифмы розы;

На, вот возьми ее скорей!) (IV, XLII).

Благодарим, волшебница. Ты сердце

Чаруешь нам. Из наслаждений жизни

Одной любви музыка уступает;

Но и любовь мелодия…

(Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература, 1975. Т. 4. С. 297.)

Аи любовнице подобен

Блестящей, ветреной, живой,

И своенравной, и пустой…

Но ты, Бордо, подобен другу,

Который, в горе и в беде,

Товарищ завсегда, везде… (IV, XLVI)