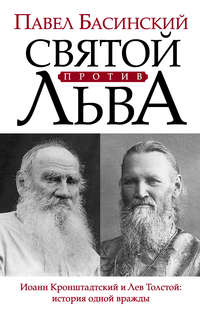

«Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» kitobiga sharhlar, 55 sharhlar

Книга безусловно стоящая и важная. Признаюсь, я прежде была скорее на стороне «Льва», а к священникам и уж тем более «Святым» относилась скептически. Это исследование помогло иначе увидеть мир православия. Иоанн Кроншдатский – пример и личного мужества, и христианской любви. Вот только жаль, что познать Христа разумом (Толстой) и традицией, сердцем (Кроншдатский), означает встать на разные стороны баррикад. Автор очень ярко показывает неумолимую логику этого противостояния, где каждый по-своему свят и грешен. Очень советую прочитать.

Книга очень интересная, потому что помогает понять и того, и другого, и, что самое главное, простить некоторые поступки, которые казались неприемлемыми. Мы, люди, все разные, а великие люди тем более. Их недостатки – продолжение их достоинств и наоборот. Только в бОльшем диапазоне, чем у нас, смертных. Хорошо, что в книге очень много цитат из дневников героев повествования с размышлениями автора. Спасибо ему.

Спасибо автору за прекрасные книги о Льве Толстом и том сложном времени, в котором он жил. Очень приятно читать вещи, написанные с таким тактом и уважением ко всем героям. Автор показывает – насколько это возможно – объективную картину, пытается понять характер каждого исторического лица, понять мотивы его поступков, его психологию.

Эта книга для меня еще раз подтвердила известную теорию, что многие беды России происходят от расслоения нашего общества, которое сложилось после реформ Петра I, когда правящие классы фактически превратились в иностранцев в своей стране. Лев Толстой как тонко чувствующий человек прекрасно понимал это и пытался отказаться от своей «иностранности», опроститься, приблизиться к крестьянам. Но он не мог до конца их понять и дать им то, что давал отец Иоанн Кронштадтский – искреннюю любовь, милость и утешение. Иоанн Кронштадтский был «свой», родной и близкий, а Лев Толстой всегда оставался «графом, который чудит».

И очень-очень жаль, что «В результате спора Льва Толстого и Церкви молодежь не пошла ни за Церковью, ни за Толстым. Пошла за Максимом Горьким» (из книги). К чему это привело – всем нам известно.

Автор демонстрирует отличные знание исторических документов и свидетельств событий того времени, однако стиль изложения мне показался сложным для восприятия. Иногда во время чтения складывалось впечатление, что я читаю черновой вариант книги. Словно книга минула редактуру и сразу, в черновом варианте, дошла до читателя. Некоторые сноски излишни, в то время как некоторые места нуждаются в дополнительном разъяснении для среднего читателя, мало знакомого с биографическими и историческими документами того времени (коим являюсь я).

Эта замечательная книга, стоит особняком в нашей биографической литературе. Сам выбор героев для сравнительного анализа – Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский – смел, необычен и ломает сложившуюся литературную традицию. (Писателей принято сравнивать с писателями, а святых – со святыми).

В книге много тонких наблюдений, остроумных замечаний и парадоксальных выводов, касающихся не только характера рисуемых персонажей, но и нравов эпохи. Работ такого уровня не появлялись в нашем литературоведении, может быть, лет уже пятьдесят.

К числу изъянов, впрочем, не столь значительных, можно отнести три обстоятельства.

1. Всепрощающая любовь автора к обоим героям заставляет его оправдывать их в любых житейских ситуациях, подчас сомнительных. Думаю, критик масштаба Басинского, мог бы быть и построже.

2. Автор, видимо, относится к числу тех русских интеллигентов, которые «воцерковились» уже в зрелом возрасте, отсюда – особая почтительность по отношению ко всему, что связано с официальным православием, боязнь неосторожным словом задеть «святыню». Иоанн Кронштадтский для Басинского – великий святой, чудотворец и подвижник. Полагаю, нотка умного сомнения в данном вопросе пошла бы лишь на пользу повествованию.

3. Временами стиль автора носит следы торопливости и небрежности. Порой создается впечатление, что он, подобно «неистовому Виссариону», работает «большими площадями».

Но эти мелкие недочеты лишь подчеркивают достоинства этой выдающейся работы, которая, несомненно, войдет в сокровищницу русской биографической критики.

К.Ш.

Прекрасная книга, сравнительный рассказ о жизни и внутренних противоречиях Льва Толстого и полной уверенности в правильном выборе жизни Иоанна Кронштадского. Каждый человек индивидуален и обладает особенностями характера, исходя из которых и старается жить в соответствии со своими жизненными принципами. Одна из моих любимых книг, которая помогает сделать мне правильный выбор и ставит мозг на место, когда мои внутренние противоречия имеют место быть. Спасибо автору за увлекательное и полезное чтение.

По мне, так лучшая книга автора из его цикла произведений, посвящённых Льву Николаевичу. Может быть потому, что здесь речь идёт не об одном, но сразу о двух великих людях нашей страны. Исполины. Грандиозная панорама заочной духовной битвы.

Умная интересная книга, как и всё, что выходит из-под пера Павла Басинского. Рассматривая основные вехи жизненного пути Льва Толстого и отца Иоанна, автор последовательно проводит мысль о том, что эти люди, которых принято считать заклятыми врагами, в сущности, стремились к одному и тому же. Только шли они к своей цели разными путями, что было обусловлено разницей их социального происхождения и той среды, которая их сформировала. В ходе повествования автор развенчивает некоторые из тех многочисленных мифов, которыми окружены фигуры Льва Толстого и Иоанна Сергиева. При этом делает он это, приводя весьма убедительные аргументы, с которыми сложно спорить. Удачным решением было включить в приложения к книге документы, позволяющие лучше понять суть духовной позиции героев книги.

Павла Басинского я, как и многие другие читатели, знала лишь как прототип литкритика Бесинского из "Поколения Π". Беднягу, отрицательно отозвавшегося о рассказах Пелевина, поглотила бурлящая бездна экскрементов в выгребной яме. Басинский в долгу не остался: вывел в одном из романов беллетриста Виктора Сорнякова. Таким образом, литературно-идеологическая полемика знакома автору "Святого против Льва" не понаслышке. Итак, можно ли хромать на оба колена: любить одновременно Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского?

Ну, по первому пункту мне "хромота" не грозит. Преклоняюсь перед ранним Толстым (до "Войны и мира" включительно), но поздний, непротивленческий период... Ну, "Холстомер", ну, "Хаджи-Мурат", и то с оговорками, а от остального меня буквально трясёт от брезгливости. О, этот тошнотворный отец Сергий, лицемерно рыдающий об утраченной чистоте над изнасилованной им слабоумной девушкой! Ах, ах, я грешник, грязный, гадкий, а она - дьявол, ни больше, ни меньше. Её же растерзали, и она же - сатана во плоти, такого хорошего мущщину довела, подлая, на постель с ним рядом села. Слов нет. И двойная эта мораль подаётся под видом истины в последней инстанции. Поэтому остро хотелось узнать, как же опроверг доктрину Толстого такой великий ум, как Иоанн Кронштадтский.

А он взял и ничего не опроверг.

То есть нет, в приложении заботливо размещены не только толстовское "Обращение к духовенству", но и ответ Иоанна, однако до чего беспомощно и грубо он выглядит, этот ответ, с аргументацией вроде:

Разве человечество не уважает в числах - число три более всех чисел, то есть по самой природе своей чтит Троицу, создавшую тварь?

По самой природе... Мне знакомые иранцы объяснили, почему у них 3 почитается более других чисел. Потому что это священные три части тела: половой член и два яичка. Вот и ссылайся на природу... Или:

...о, как ты сам ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны, отверзший уста свои на хуление богодухновенного писания Ветхого и Нового Завета...

Аргументация по методу, который ещё Пушкин высмеивал: Остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь. Немудрено, что граф Толстой предпочитал сии писания не замечать, а протоиерея Иоанна именовал добрым старичком. Добрый старичок притом, сам стоя одной ногой в могиле, молился так:

Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли - этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь.

Неважная картина. Как её ни комментируй, всё фарисейство. Басинский противопоставляет своих героев, да и сама судьба их противопоставляет: высокородного дворянина и выходца из беднейшей деревни, блестящего офицера-орденоносца и скромного священнослужителя, в определённый момент положившего все свои ресурсы на алтарь благотворительности. Однако противоположности сходятся, и сходятся в частном пространстве. Лев Толстой, проповедуя воздержание-целомудрие, со вкусом называл себя "в молодости первым б-уном" и произвёл на свет тринадцать детей, что Софье Андреевне, как известно, даром не прошло. О. Иоанн не уставал подчёркивать, что жена спасётся через чадородие, но лишил этого спасения свою супругу, обрек её на девственный брак без возможности развода. Оба мыслителя собрали огромную паству, с усердием поучали, как устроить в том числе семью, но у самих на этом поприще была сплошная безладица, причём сходная до смешного. Так, у протоиерея жена с приёмными дочерьми отказывались поститься, а у писателя всё семейство воротило носы от вегетарианской пищи... В общем, сапожник без сапог и портной без порток. Понимаю, что выгляжу в этой ситуации скорее комично, ведь я пигмейка, а Толстой и св. Иоанн - титаны духа. Но если титанизм сопряжён с таким двоемыслием, может быть, не так уж плохо быть пигмеями?..

Из замечаний: редактура у книги ужасная. Александра Тихонова перепутали с Николаем (поэтом), громоздкие и даже корявые синтаксические конструкции не особенно поправили, опечатки заслуживают сохранения в анналах. Одна вовсе кощунственная, за такое при царском режиме можно было бы поплатиться всем тиражом. Вместо "паси овцы Моя" напечатано "паси отцы Моя", из чего следует, что, во-первых, у Христа, произнёсшего эти слова, были какие-то "отцы", к моему ужасу, во множественном числе, во-вторых, этих неведомых отцов требовалось ещё и пасти. Корректора к ответу. Но главная победа Басинским одержана. В увлекательной форме, в захватывающей атмосфере начала ХХ века задан вопрос "Возможно ли одновременно любить проклинаемого и проклинающего?" Возможно ли?

О Льве — всё (почти), о святом — ничего. Таковы были мои познания о двух великих людях до того, как я открыла эту книгу. Потому и открыла — чтобы узнать, наконец, об Иоанне Кронштадском, упоминания о котором постоянно попадаются в литературе. Ну а с Толстым всегда приятно встретиться.

Автор ищет ответы на вопросы:

«почему два безусловно искренних и глубоко верующих человека, желавших добра, даже во многом похожих друг на друга – своей неотмирностью, своей совестливостью, своим бессребреничеством, равнодушием к земным благам и, наконец, огромной любовью к простому народу, – оказались не союзниками, но врагами? Почему возник духовный раскол в России, одним из итогов которого и стали русская революция и Гражданская война?»

Отец Иоанн оказался необыкновенно яркой личностью. Не могла представить, что один человек способен создать целую систему социального обеспечения и помочь такому множеству бедных и больных. Но также не могла представить и того, чтобы христианин просил у Бога смерти ближнего (еретика Толстого). В то время как тот называл Кронштадского «добрый старичок».

«Самое удивительное, что этапы эволюции «еретика» Толстого и православного священника Иоанна Сергиева почти в точности совпадают по годам».

Вот эти совпадения автор и прослеживает во всех подробностях. А я обратила внимание на еще одно совпадение.

Кронштадский получил приход благодаря женитьбе на дочери местного священника, а потом заявил ей, что супружеских отношений между ними не будет. Ему необходимо было сохранять чистоту, чтобы ежедневно служить литургию. Ее желания в расчет не принимались.

Толстой, когда после рождения восьмого ребенка Софье Андреевне не рекомендовали больше иметь детей, воспротивился (!) и даже думал о разводе. С тех пор их отношения и дали трещину.

Вопрос: почему поприща великих мужчин базируются на несчастье женщин? И почему забота обо всем человечестве строится на горе самых близких? Есть ли тут закономерность — или это тоже совпадение?