Kitobni o'qish: «Закат Европы. Том 1»

«ПАДЕНИЕ ЗАПАДА» И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(общедоступное введение)

Общедоступное введение не пишут для профессионалов.

Это обращение к читателю, открывающему книгу Шпенглера и не имеющему предубеждений. Наше пожелание – посмотрите «Содержание» «Заката Европы», оцените масштаб темы, заявленной во «Введении», материал и способ его подачи в последующих шести главах, и Вам будет трудно не согласиться с Н. А. Бердяевым и С. Л. Франком в том, что «Закат Европы» О. Шпенглера есть бесспорно самое блестящее и замечательное, почти гениальное явление европейской литературы со времени после Ницше. Эти слова были сказаны в 1922 г., когда феноменальный успех книги Шпенглера (за два года, с 1918 по 1920-й, вышло 32 издания 1 тома) сделал ее идею предметом пристального внимания выдающихся умов Европы и России.

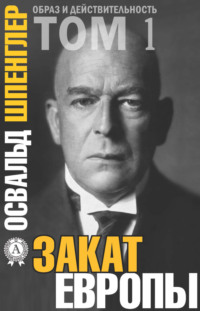

«Der Untergang des Abendlandes» – «Падение Запада» (так переводят еще «Закат Европы») опубликовано в двух томах Шпенглером в Мюнхене в 1918–1922 гг. Сборник статей Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, А. Ф. Степуна, С. Л. Франка «Освальд Шпенглер и Закат Европы» вышел в издательстве «Берег» в Москве в 1922 г. На русском языке «Падение Запада» прозвучало как «Закат Европы» (Т. 1. «Образ и действительность»). Издание, в переводе Н. Ф. Гарелина, было осуществлено Л. Д. Френкелем в 1923 г. (Москва – Петроград) с предисловием проф. А. Деборина «Гибель Европы, или Торжество империализма», которое мы опускаем.

Необычно смыслоемкое и информативное «Содержание» книги «Закат Европы» само по себе есть почти забытый в наше время способ представления автором своего произведения читающей публике. Это не список тем, но многомерный, объемный, интеллектуальный, красочный и привлекательный, образ именно «Заката» Европы как феномена всемирной истории.

И сразу же начинает звучать вечная тема «Форма мировой истории», которая вводит читателя в остросюжетную проблему XX в.: как определить историческое будущее человечества, отдавая себе отчет в ограниченности наглядно-популярного членения всемирной истории общепринятой схемой «Древний мир – Средние века – Новое время?»

Заметим, что Маркс формационно членил всемирную историю также на триады, диалектически порождаемые развитием производительных сил и классовой борьбой. В знаменитой триаде «Субъективный дух – Объективный дух – Абсолютный дух» Гегеля всемирной истории отведено скромное место одной из ступеней внешневсеобщего самоосуществления мирового духа в праве, нравственности и государстве, ступени, на которую лишь ступает абсолютный дух, чтобы явиться в адекватных самому себе формах искусства, религии и философии.

Впрочем, что Гегель и Маркс, Гердер и Кант, М. Вебер и Р. Коллингвуд! Просмотрите учебники по истории: они и ныне знакомят со всемирной историей по той же схеме, которую еще в начале XX в. подвергал сомнению Шпенглер и в которой Новое время только расширено Новейшей историей, якобы начавшейся в 1917 г. Новейший период всемирной истории в школьных учебниках до сих пор трактуется как эпоха перехода человечества от капитализма к коммунизму.

Мистическая троица эпох в высшей степени привлекательна для метафизического вкуса Гердера, Канта и Гегеля, писал Шпенглер. Мы видим, что не только для них: она приемлема для историко-материалистического вкуса Маркса, она приемлема и для практически-аксиологического вкуса Макса Вебера, т. е. для авторов любой философии истории, которая представляется им некоей заключительной стадией духовного развития человечества. Даже великий Хайдеггер, задаваясь вопросом, в чем сущность Нового времени, опирался на ту же триаду.

Что же претило Шпенглеру в этом подходе, почему уже в начале XX в. такие абсолютные мерила и ценности, как зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое развитие, просвещение, свобода народов, научное мировоззрение и т. д., он не смог принять в качестве принципов философии истории, объясняющих ее формационное, стадиальное, эпохальное членение («наподобие какого-то ленточногочервя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой»)?

Какие факты не укладывались в эту схему? Да прежде всего очевидный декаданс (т. е. «падение» – от cado – «падаю» (лат.)) великой европейской культуры в конце XIX – начале XX в., которым, согласно шпенглеровской морфологии истории, порождены и первая мировая война, разразившаяся в центре Европы, и социалистическая революция в России.

Мировая война как событие и социалистическая революция как процесс в марксистской формационной концепции истолкованы как конец капиталистической общественной формации и начало коммунистической. Шпенглер же оба эти явления интерпретировал как признаки падения Запада, а европейский социализм объявил фазой упадка культуры, тождественной, по его хронологическому измерению, индийскому буддизму (с 500 г. н. э.) и эллинистическо-римскому стоицизму (200 г. н. э.). Это отождествление могло считать причудой (для тех, кто не принял аксиоматику Шпенглера) или простым, формальным следствием концепции мировой истории как истории высших культур, в которой каждая культура предстает как живой организм. Однако провидение Шпенглера относительно судеб социализма в Европе, России, Азии, высказанное уже в 1918 г. определение сути его («социализм – вопреки внешним иллюзиям – отнюдь не есть система милосердия, гуманизма, мира и заботы, а есть система воли к власти. Все остальное самообман») – заставляют пристально всмотреться в принципы такого понимания мировой истории.

Сегодня, по прошествии трех четвертей XX в., в течение которых возник, развился и угас европейский и советский социализм, можно по-иному оценить и предсказания О. Шпенглера, и историческое высокомерие (приведшее к исторической ошибке) В. И. Ульянова-Ленина («как бы ни хныкали Шпенглеры» по поводу упадка «старой Европы», – это всего «лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистическим грабежом и угнетением большинства населения земли». В самом деле, В. И. Ленин и К. Маркс видели в диктатуре пролетариата инструмент необходимого государственного насилия во имя создания общества социалистической справедливости, мира и гуманизма. Но революционная практика показала, что подобная система насилия непрерывно воспроизводит себя как система такой воли к власти, которая высасывает природные ресурсы, жизненные силы народов и дестабилизирует общемировую обстановку.

Почти одновременно с «Закатом Европы» (1923 г.) Альберт Швейцер, великий гуманист XX в., опубликовал свою статью «Распад и возрождение культуры»1, в которой упадок европейской культуры осмысливался тоже как трагедия мирового масштаба, а не как эпизод в истории падения мировой буржуазии. Если, согласно О. Шпенглеру, «закат» вообще невозможно конвертировать в «восход», то А. Швейцер верил в этот «восход». Для этого, с его точки зрения, необходимо было, чтобы европейская культура обрела вновь прочную этическую основу. В качестве такой основы он предложил свою «этику благоговения перед жизнью» и вплоть до 60-х гг. практически следовал ей, не разуверившись в ней даже после двух мировых войн и всех революций XX в.

В 1920 г. вышла в свет знаменитая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». С точки зрения Вебера, о «падении Запада» и речи быть не может. Ядро европейской культуры (теории государства и права, музыки, архитектуры, литературы) – универсальный рационализм, порожденный ею давно, но получивший универсальное значение как раз в XX в. Рационализм – основа европейской науки, и прежде всего математики, физики, химии, медицины, основа «рационального капиталистического предприятия» с его производством, обменом, учетом капитала в денежной форме, со стремлением к непрерывно возрождающейся прибыли2.

Однако именно этот универсальный рационализм и волю к экономической и политической власти (в капиталистической ли, в социалистической ли ипостаси) Шпенглер считал закатом тысячелетней западноевропейской культуры, т. е. переходом ее на стадию цивилизации.

Итак, в 1920-е годы были сформированы по крайней мере три фундаментальные концепции будущего западноевропейской культуры:

• О. Шпенглер: рационалистическая цивилизация есть деградация высших духовных ценностей культуры, и та обречена;

• А. Швейцер: упадок культуры имеет философско-этические причины, он не фатален, и культуру можно спасти, влив в нее Этику «благоговения перед жизнью»;

• М. Вебер: европейскую культуру нельзя измерять прежними ценностными критериями, на смену им пришла универсальная рациональность, что меняет представление об этой культуре, и поэтому о гибели ее не может быть и речи.

Наше столетие заканчивается. Оно принесло невиданные и немыслимые в XIX в. катастрофы, глобальное изменение способа существования человечества. Рациональная наука вызвала к жизни планетарную технику. Человечество начало освоение космоса. Найдены генно-инженерные, киберорганизменные технологии изменения физических и духовных свойств человека, заново открыты нетехнологические и применены технологические методы расширения возможностей психики. Над человечеством нависли апокалиптические опасности. За считанные годы классический капитализм сошел с исторической арены (уступив место постиндустриальному и информационному обществу), погибла европейская социалистическая система. Экологические катастрофы стали обыденностью. Население планеты стремительно приближается к критическому порогу. И потому ныне единственно важный глобальный вопрос – удастся ли человечеству избежать самоуничтожения. И тут нам не обойтись без обращения к классикам – пессимистам и оптимистам. Да, О. Шпенглер предрекал закат культуры, но М. Вебер и А. Швейцер были на этот счет иного мнения. Принципиально важно, кто из них оказался более правым. Но пусть эту задачу читатель решает сам. Решал подобную глобальную задачу и Мартин Хайдеггер, в серии послевоенных докладов «Einblick in das, was ist» («Прозрение в то, что есть», как перевел это В. В. Бибихин). Хайдеггер, процитировав строки из «Патмоса» Гёльдерлина:

Но где опасность, там вырастает

И спасительное… —

сделал знаменательный вывод: «Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к спасительному. Тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть благочестие мысли»3.

Будем же вопрошать и мы, и прежде всего Шпенглера, который заметил, что падение Запада – это, конечно, отдельный феномен всемирной истории, но и «философская тема, заключающая в себе, если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия». К таким вопросам он отнес следующие: Что такое культура? Что такое всемирная история?

В чем отличие бытия мира как истории от бытия мира как природы? В чем заключается великий кризис современности?

Так что же такое культура? По нашим наблюдениям, в литературе еще никому не удавалось определить культуру бесспорно и окончательно. Только в академической советской культурологии последних лет были выдвинуты регулятивно-деятельностный, целостный, формационный, телеологический (целевой), сущностно-смысловой, страноведческий, производственно-продуктивный, демографический, локально- типовой, ценностный, системный и другие подходы к определению понятия культуры.

Суперорганическая концепция культуры в географии культуры (The cultural geography) США опирается на такое обобщающее определение: «Культура состоит из явных и неявных форм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое при помощи символов; она возникает в результате деятельности групп людей, включая их воплощение в средствах. Сущностное зерно культуры состоит из традиционных (исторически сложившихся и выделенных) идей и особенно присваиваемых им ценностей. Системы культуры могут рассматриваться, с одной стороны, как результаты деятельности, с другой – в качестве регулирующего элемента дальнейшей деятельности»4 W. Zelinsky (USA) предложил понимать культуру как надбиологический организм, живущий и меняющийся по своим внутренним законам. Компоненты культуры у У. Зелински те же, что и у Дж. Хаксли, – артефакты, социофакты, ментифакты. Артефакты – это базисные средства жизнеобеспечения (по широкому кругу подсистем) антропного происхождения. Социофакты суть элементы культуры межличностных отношений. Ментифакты – это общечеловеческие ценности (религии, идеологии, этика, искусство, философия), связывающие воедино всех представителей данной культуры.

В менее широком значении культура обычно рассматривается как класс вещей и явлений, зависящий от символики надсоматического (внетелесного) содержания.

В период расцвета культуры, подметил А. Швейцер, ее и не определяют, ибо что культура есть прогресс, всем ясно и так. Нужда в определении культуры возникает там, где начинается опасное смешение культуры и бескультурья. Культура ориентирована на духовное и нравственное совершенствование человека. Культура, по Швейцеру, слагается из господства человека над силами природы и над самим собой, когда свои помыслы и страсти личность согласует с интересами общества, т. е. с нравственными требованиями. А. Швейцер сознавал деморализацию человека обществом, идущую полным ходом. Он вплотную приблизился к пониманию «страшной правды, заключающейся в том, что по мере исторического развития общества и прогресса его экономической жизней возможности процветания культуры не расширяются, а сужаются». И вина европейской философии, что эта правда осталась неосознанной.

Но в том-то и дело, что европейская философская мысль в лице Освальда Шпенглера эту страшную правду возвестила urbi et orbi. И в этом легко убедиться. Цена этой правды велика: культура – это высшая форма жизни, исторический суперорганазм, а всякий организм смертен. Человеческая история есть не что иное, как поток бытия сверхорганизмов – «египетской культуры», «античной культуры», «китайской культуры» и пр. Но в таком случае и европейская культура должна обветшать в свой срок – и в этом нет ничего сверхординарного. Мы видели, что и современные ученые трактуют культуру как надбиологический организм. Однако они никак не решаются сделать тот вывод, который Шпенглер вынес на первую страницу своей книги, – «живые культуры умирают!» Решись они на это, и закат культуры станет и для них великой философской темой. Ибо что такое жизнь, а значит и смерть, что такое бытие и ничто, что есть дух и бессмертие, в сущности, не знает никто. И чтобы понять опасность, грозящую культурам, не лучше ли внять доводам Шпенглера, нежели паническим стонам алармистов? Итак, если культура – это организм, живущий примерно тысячу лет, если в мировой истории Шпенглер выделяет восемь культур (египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, западноевропейскую, культуру майя)» и Предсказывает рождение и расцвет русской культуры, то культура имеет свои формы – народ, язык, эпоху, государство, искусство, науку, право, религию, мировоззрение, хозяйство и пр. Словом, каждая культура имеет свое лицо, физиономию, и потому вторая глава книги начинается параграфом «Физиогномика и систематика».

Физиогномика – это учение о том, что человек выражает себя в чертах лица, жестах и позах, формах тела. Физиогномика разительно отличается от учения о сущности, которая непосредственно не дана, которая «является». Внешний облик чего-либо дан зрительно, его нельзя свести к одному свойству, признаку, не исказив этот облик. В то же время внешний облик – внерациональный аналог категориально выражаемой сущности. Сущность выражается рационально – Ренэ Декарт об этом писал еще 360 лет тому назад, в «Regulae ad directionern inqenii», т. е. «Правилах для руководства ума».

Так вот, чтобы понять морфологию истории Шпенглера, нужно поразмышлять о предмете физиогномики, ее возможностях и возможностях физиогномики мировой истории! Для чего? Для того, говорил Шпенглер, «чтобы обозреть весь феномен исторического человечества оком бога, как ряд вершин горного кряжа на горизонте». Емкие слова! В них ощущаются ницшевский «пафос дистанции» от толпы и пафос Коперника, восставшего против птолемеевского геоцентризма, и пафос провозглашения равноценности любых культур, питаемый, в частности, принципом относительности Эйнштейна.

Шпенглер был уверен, что «морфология мировой истории» как способ видения мира еще обретет признание. И он оказался прав: всмотримся в то, что происходит на планете, и увидим – идет борьба против унификации ценностей и жизненных стандартов, против власти тех, кто определяет эти ценности и стандарты. Яростная борьба за национальные суверенитеты на территории бывшего СССР породила «Декларацию прав и свобод человека», в которой провозглашены права на родной язык, на сохранение и развитие национальной культуры. Утверждение и усиление культурной аутеничности наций выдвинуто в качестве одной из четырех главных целей Всемирного десятилетия Культуры (1988–1997), объявленного ЮНЕСКО.

Стремление современных этносов и культур обладать «лица необщим выраженьем», неприятие гражданской, языковой, классовой, религиозной, образовательной унификации прямо работает на следующее предвиденье Шпенглера: «Через сто лет все науки, способные еще вырасти на нашей почве, будут частями единой огромной физиогномики всего человеческого».

В «противоположность живой и одушевленной материи» морфологии культуры, истории и жизни, называемой их физиогномикой, морфологию мертвых (механических, физических) форм природы Шпенглер называет систематикой, т. е. наукой, открывающей и приводящей в систему законы природы и причинные связи. Словом, физиогномика и систематика – это два способа наблюдения мира. Какой же из них более продуктивен? Любой естествоиспытатель, рационалист по убеждению, ответит однозначно: самый продуктивный метод – это метод выявления каузальной, причинно-следственной детерминации посредством наблюдения, измерения, эксперимента и формулирования математической формы закона.

Однако Шпенглера не удовлетворяли прежние методы познания истории – и рационалистические, и аксиологические. Поэтому он создал свой метод, и различные аспекты этого метода как раз и раскрываются в «Закате Европы».

Новое, оригинальное и глубокое, всегда кажется странным. Вот и Шпенглер все время демонстрирует свои «странности».

Главная «странность» предъявляется во втором параграфе главы «Проблема мировой истории», в которой вводится представление о двух формах космической необходимости: о причинности как судьбе органической формы (культуры) и причинности как физико-химической, причинно-следственной каузальности. «Идея судьбы» и «принцип причинности» и есть, по Шпенглеру, две формы необходимости, существующие в нашем универсуме и несводимые одна к другой; две логики – логика органического и логика неорганического; два способа представления – образ и закон; два способа объемной данности – временная необратимость судьбы в истории, их временная протяженность и конечность, и пространственная протяженность естественных объектов; два способа исчисления – хронологический и математический.

Шпенглер утверждает, что Природа и История суть два способа представления действительности в картине мира.

Иными словами. История и Природа – это два итога переживания и усвоения окружающего мира, в первом случае – как суммы образов, картин и символов (полученных с помощью воображения и не «объективных», а лишь возможных), во втором – как совокупности законов, формул, систем и пр.

Действительность становится Природой, если это становление рассматривать как ставшее, и тогда это миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Действительность есть История, если ставшее подчинить становлению, рассматривая его в образах, и тогда возникают миры Платона и Рембрандта, Гете и Бетховена.

Шпенглер делает очень сильное утверждение: математика и принцип причинности определяют систематизацию явлений по методу природоведения (естествознания), хронология и идея судьбы – по историческому (культурологии как морфологии истории). Эти систематизации и охватывают весь мир. Понятно, что и это утверждение вызывает возражение многих. Так, Хайдеггер спрашивал: почему мы при истолковании определенной исторической эпохи говорим о картине мира? каждая ли эпоха истории имеет свою картину мира и озабочена построением своей картины мира, или это только новоевропейский способ представления мира? что значит кар- тина мира? Ведь мир-это космос и история. И разве при- рода и история обязательно исчерпывают весь мир?5 Действительно, Хайдеггер нашел уязвимые места в концепции «Заката Европы». Но, возможно, Шпенглер сознательно ограничился фаталистическим выводом, который следует из идеи судьбы – выводом о неизбежном падении Запада (как за сто лет до него Артур Шопенгауэр). Мартин Хайдеггер отождествил превращение мира в его картину с процессом превращения человека в субъекта, т. е. с началом такого человеческого существования, когда намечается овладение действительностью («целокупным сущим»). Хайдеггер показал, что лишь там, где мир становится очеловеченной картиной, возможен гуманизм как таковой. Это, правда, не исключает возможности скатиться к уродству субъективизма в смысле индивидуализма (личного, государственного, национального). Хайдеггер увидел «чуть ли не абсурдный, но коренной процесс новоевропейской истории: чем шире и радикальнее человек распоряжается покоренным миром, тем объективнее становится объект, тем субъективнее, т. е. выпуклее, выдвигает себя субъект, тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращается в науку о человеке, в антропологию». Антропология здесь мыслится как нравственно-этическая антропология, как гуманизм в историческом и философском смысле. Так Хайдеггер делает онтологическое (человек становится сутью сущего) обобщение идеи сверхчеловека Нищие, сверхчеловека, овладевающего собственным способом существования как культурой недетерминированного жизнеописания, мира как истории в мире как природе. Теперь вам понятно, какое мировоззрение обосновывал Освальд Шпенглер в идее судьбы высоких культур, в противоположности двух форм универсальной необходимости – природной и историко-культурной, когда жизнь и культура, как ее высшая историческая форма, бросают вызов природному детерминизму в том смысле, который формулировал М. Хайдеггер и который вынесен в качестве эпиграфа к нашему Общедоступному введению: «Никогда бытие не протекает в рамках причинно-следственных связей».

Так проясняется смысл связи между геопланетарной ситуацией в XX в., образ которой создан глобальными проблемами человечества, и возможностью для человечества, подавленного силами природы и ее законами (воплощенными в супертехнике) стать планетарным субъектом, формирующим свою судьбу вопреки жестокому рационализму природы и интеллекта.

Вместе с тем подчеркнем, что модернизацией философии истории как морфологии высших культур мы увлекаться не должны. В самом деле, Шпенглеру ни на миг не являлась мысль о возможном конце человеческой истории, о самоуничтожении человечества и разрушении им биосферы как планетарной среды обитания, о возможности подчинения человечества Мегамашине, о чем уже через два-три десятилетия думали Хайдеггер, Ясперс, Бердяев и в чем уже не сомневались глобалисты Римского клуба в начале 70-х гг. Так, Аурелио Печчеи воззвал к человечеству: на карту поставлена судьба человека как вида, и не будет ему спасения, пока он не изменит свои человеческие качества! Истинная беда человеческого вида на данной стадии его эволюции в том, что он оказался неспособным приспособиться к тем изменениям, которые сам же и внес в этот мир6.

Глобальный алармизм не был стилем Шпенглера, хотя он и сказал, что ««человечество» – пустое слово», потому что для него существовал лишь «феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр своей страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму, у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть».

Только абсолютная убежденность в неиссякаемости человечества в качестве «материала» для бесконечного, ничем не прерываемого процесса формообразования новых, неповторимых культур позволяла Шпенглеру упрекать европейских мыслителей в тривиальном оптимизме относительно будущего высшего человечества и его целей. Он упорно доказывал, что у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у бабочек или орхидей. Во всемирной истории, говорил он, я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. Это свойство живой природы Гёте, а не мертвой природы Ньютона.

Обитатели нашей планеты во второй половине текущего столетия вполне ощутили реальность того, чего никогда не могли себе вообразить великие европейцы, гуманисты и рационалисты, – ядерного, экологического, цивилизационного апокалипсиса. И ныне абсолютная убежденность Шпенглера в вечности цветения жизни и культуры на Земле кажется столь же наивной, что и вера европейских мыслителей в нескончаемость Нового времени.

В конце XX в. представление об исторической бренности мировых культур, философий и религий замещается осознанием весьма возможного саморазрушения современной цивилизации, т. е. возможного конца истории, и именно это осознание может стать абсолютным сознанием нового планетарного субъекта – Сверхчеловечества, того, каким его представляли себе М. Хайдеггер, П. Тейяр де Шарден, Николай Бердяев.

Слово «цивилизация» используется ныне в нескольких значениях: как противоположность дикости и варварству, как современное состояние западного общества, как синоним слова «культура» для обозначения культурно-исторических типов в исторической концепции крупнейшего современного историка Арнольда Тойнби. Для Шпенглера же цивилизация – это завершение, исход культуры, каждая культура заканчивается собственной цивилизацией. Потому-то в «Закате Европы» и западная цивилизация предстает как неизбежная судьба западной культуры, как ее декаданс.

Понять цивилизацию как декаданс данной культуры легче всего на примерах вырождения иных культур. Вот Шпенглер пишет, что римская цивилизация есть варварство, последовавшее за цветущей эллинской культурой, когда культивируются бездушная философия, чувственные искусства, распаляющие животные страсти, когда право регулирует отношения между людьми и богами, когда люди ценят исключительно материальное, когда жизнь перемещается в «мировой город», когда холодный практический интеллект замещает пылкую и благородную духовность, когда атеизм вытесняет религии, а деньги становятся универсальной ценностью, лишенной живой связи с плодородием земли, талантом и трудолюбием, – и мы убеждаемся, что это, действительно, признаки заката античной культуры.

И еще один парадокс: власть – политическую, экономическую, военную, административно-государственную и правовую – Шпенглер представляет как главный признак империализма на стадий превращения всякой культуры в цивилизацию. Поэтому для, него неоспоримо существование вавилонского, египетского, андийского, китайского, римского империализма. Отсюда, по его мнению, «одновременность» всех империализмов, в какие бы веках и странах они ни господствовали. Так что же, и наша «великая русская», славянская, культура «прекратила течение свое»? Неужели это предвидели или предчувствовали Гоголь, Достоевский, Чехов, Блок, Бунин, а Некрасов точно попал во «временной объект» своим «все, что мог, ты уже совершил, – / Создал песню, подобную стону;/ И духовно навеки почил?» Похоже, что так. Ведь согласно методу Шпенглера, уже сама горечь по поводу упадка своей культуры есть первейший признак ее декаданса. Действительно, цветущая культура – это мощное мажорное утверждение жизни, например в поэзии «солнечного», раннего А. С. Пушкина. Но рефлектирующий поздний Пушкин – уже декадент. Урбанизация мега полисов, оппозиция «центра» и «провинции» – это признаки цивилизации. Центр, или «мировой город», как говорит Шпенглер, всасывает в себя и сосредоточивает в себе жизнь целой страны. Духовные, политические, экономические решения принимают не вся страна, а три-четыре «мировых города», которые поглощают лучший человеческий материал страны, и она нисходит на положение провинции. «В мировом городе, – пишет Шпенглер, – нет народа, а есть масса Присущее ей непонимание традиции, борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в науке, ее превосходящая крестьянский ум острая и холодная рассудочность, ее натурализм совершенно нового склада, идущий гораздо дальше назад, чем Руссо и Сократ, и непосредственно соприкасающийся в половых и социальных вопросах с первобытными человеческими инстинктами и условиями жизни, то «panern et circenses», которое в наши дни оживает под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, – все это признаки новой по отношению к окончательно завершенной культуре и к провинции, поздней и лишенной будущего, однако неизбежной формы человеческого существования».

Мы полностью привели один из блестящих пассажей Шпенглера, которые потрясают глубиной проницательности и одновременно вызывают неконтролируемое разумом сопротивление, неприятие этой неизбежности. Нам еще не довелось прочесть работу, посвященную «Закату Европы», автор которой не восстал бы против этого утверждения о неизбежности декаданса культуры, будь то культура Европы или России. Вместе с этим декаданс великих культур древности воспринимается «свободно от оценок», как бы сказал М. Вебер.

Видимо, дистанция тысячелетий и чуждость иных культур снимают пафос неприятия. Но неизменно снисходительное отношение к «мрачному пессимисту» Шпенглеру тех, кто получает заряд оптимизма из других философских, религиозных, этических и социально-доктринальных источников. В наше время эти «источники» опошляют, низводят до уровня «обыденности» многие острейшие глобальные проблемы.

Но Шпенглер так же был искренен, когда восклицал: кто не понимает, что ничто не изменит неизбежного, что нужно или желать этого, или вообще ничего не желать, что нужно или принять эту судьбу, или отчаяться в будущем и в жизни, кто носится со своим провинциальным идеализмом и жаждет воскресить стиль жизни прошедших времен, тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю!