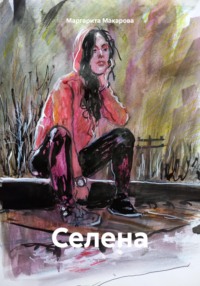

Kitobni o'qish: «Селена»

Не знаю почему, но именно это мне все время приходило в голову. Вспоминалось и вспоминалось, как наваждение, как паранойя. Снова и снова перед глазами вставали пустые стены. Там, где были мои картины, не было теперь ничего.

Картин не было. Все было. Все. Абсолютно все! И гостиница стояла, как ни в чем не бывало, и секретарь в мейн офисе сидела – все та же Катя. И даже господин Расмусен – главный управляющий гостиницы «Олимпик Пента – Ренессанс» – все было на своих местах. Зал «Одесса», располагавшийся под первым этажом, под холлом и рецепшеном, рядом с несколькими бутиками и магазинчиками сувениров, все так же широко открывал двери для презентаций и банкетов. Все и всё были на своих местах. Стены с теми же крюками, жалкие стены вечно закрытого зала были украшены какими-то картинками под стеклом. То ли это были акварели, то ли просто постеры. А мои роскошные холсты, над которыми я корпела годами, вылизывая кусочек за кусочком, сантиметр за сантиметром, подготавливая триумф моей славы, моей талантливости, моей гениальности, копя работы для звездного часа моей карьеры живописца – все они исчезли. Драгоценные холсты, покрытые драгоценной живописью гения… Где каждый слой краски, каждый мазок были замешаны на поте и крови… Я вспомнила, как в рваной футболке, сидела в своем уголке у окна перед мольбертом, нанося все новые и новые слои полупрозрачных красок, ломая глаза, всматриваясь в натуру, или представляя себе, как все этом могло бы выглядеть в реальности. Я даже название придумала своему направлению в живописи – Reincarnation world. Натюрморты с кружевами, с цветами, с маленькими фигурками людей, радостно разгуливающими среди огромных букетов, цветов и бутонов, плодов и ягод, чашек и ваз. С великолепными пейзажами за драпировками.

Сердце обрывалось. Я с тоской смотрела на стены. Где же они?

У входа меня ждала журналистка. Она хотела… Что она хотела – было уже неважно. Единственное, что было теперь важным – найти мои картины.

Я бросилась в главный офис.

– Где они?

– Кто – они?

– Не валяйте дурака! Где мои холсты из зала «Одесса»?

– Вас слишком долго не было. Разве не вы их сами и увезли?

– Что?

– Их сняли.

– А почему мне не позвонили?

– А сами вы почему не позвонили?

– Так я же думала, что тут все висит. Все было нормально, если вы решили снять картины – почему бы не позвонить хозяину? У вас ведь есть все мои координаты. Когда вешать нужно было – машины прислали за картинами, а когда снимать, – так даже номер набрать стало трудно?

– Я ничего не знаю.

В холле ко мне подошла журналистка, что-то непрерывно, злобно, и неприятно мне выговаривая. Мне было все равно. Картин не было. Какая теперь журналистка!? Жизнь кончена. Столько лет пропало в черную дыру.

В этот зал не пускали даже меня! Зато там проходили презентации многих известных компаний.

Я шла вдоль проспекта, мимо неслись машины, я брела, не разбирая дороги, не запахивая шубу, не надевая шапки. Слезы заливали щеки, капали с подбородка. Длинный шарф волочился за мной по снегу. Ветер поднимал широкий подол и развевал его, пропуская холодный воздух мне под одежду. Ну и пусть, заболею и умру. Зачем мне жить, когда нет моих картин. Я столько лет их делала, рисовала, корпела ночами. Это техника старых мастеров. Это труд дней и ночей, это беспрерывная жопа.

Я шла и шла, до метро было далеко. Да мне и не хотелось в метро. Мне хотелось раздеться до гола, выть и орать во весь голос, бежать босиком по снегу, чтобы хоть кто-то, хоть бы даже и милиция, обратила внимание на мою боль. Но всем было все равно. Всем и сейчас все равно. В людях нет ни сочувствия, ни жалости.

Сколько это уже продолжалось? Год? Два? С чего все началось?

С дачи?

Мусорное ведро у крыльца. Мы уезжали, оставляя его полным. Приезжала я – его содержимое было все вывернуто и разбросано по земле. Я собирала все, потом выбрасывала. Потом мы снова уезжали – дача была недалеко -я люблю ездить… тогда любила…

Приезжаю – мусорное ведро снова оказывалось выпотрошенным. Странно. Я молчала, тогда никому ничего не сказала, но подозрение закрадывалось. Радостное подозрение… Глупая… Я радовалась, что привлекла внимание…

Да и к кому я должна была идти с мусорным ведром?!

Даже не знаю, откуда взялась эта догадка. Я не шпион, не работник спец органов, не имею отношение ни к чему подобному… Но живительная уверенность, что мной заинтересовались спец службы – проникла в мой мозг.

Да, конечно, можно было предположить, что это ежики приходят и копаются в мусоре. Опрокидывают его и разбрасывают содержимое в поисках пищи.

Ежики.

Совсем недавно я со своим доберманом сидела ночью на крыльце этой самой дачи и ждала, когда ходячий кактус убежит. Моя доберманиха обожает охотиться на ежиков. Она лаяла и лаяла в ночи, пока я не открыла… ха нет, не так, я не вышла сама. Я вышла, и она выскочила за мной. И тут же кинулась в траву. Подпрыгивая от радости, от встречи с безобидным животным, она схватила его и положила у меня перед носом, на дорожку. Я крикнула ей – не тронь, это ежик.

Спать не хотелось. Начинал брезжить рассвет. Серело. Наверное, было три часа утра. Тишина. Я села на ступеньки крыльца и замерла, ожидая движения ежика. Собака уселась рядом со мной, на крыльце. Мы не сводили газ с ежика, а он лежал на дорожке колючим клубочком. А мы не торопились.

Клубочек побежал. И когда он уже совсем хотел завернуть, следуя дорожке – собака не выдержала, и кинулась к нему, чтобы остановить зверюгу и не дать уйти этой смешной добыче. Она снова схватила его и принесла на крыльцо. Ежик шипел и пыхтел, как паровозик, возмущенно и устрашающе.

Я взяла его курткой. Ежик угрожающе зутухтел и растопырил лапки. Когтики тоже растопырил.

– Ну и распальцовка. Блатной ежик тебе попался. Придется отпустить, – рассмеялась я.

Доберманиха моя безумствовала рядом.

На следующую ночь собака моя принесла двоих игольчатых прямо из-под крыльца.

– Наш ежик уже братву привел.

Ежики ходили каждый день. Лето было теплым. Их не смущало даже то, что собака таскала их в зубах.

Способны ли колючие звери перевернуть ведро, где нет ничего съедобного?

Если не ежики, значит и не собаки сторожа – там не было ничего, что можно было сгрызть.

Значит кто-то регулярно опрокидывал ведро у крыльца.

Кто и зачем?

Вряд ли это делалось для того, чтобы реально узнать, что там, и вычислить, что я ем и куда что выбрасываю.

Скорее всего – все это делалось для демонстрации: «Ты под наблюдением».

И это были только первые шаги. Чтобы мне стало страшно. Из раза в раз – опрокинутое ведро.

За мной следят. Неизвестно кто, и неизвестно зачем.

Всё это началось после Белграда.

Я вспомнила, как летела из блокадного Белграда, и рядом со мной сидел любезнейший и слащавеший серб, или он выдавал себя за серба, не знаю. Я отвернулась. Я не хотела с ним разговаривать. Я была сыта разговорами. Я страшно устала за месяц белградской выставки. Постоянный недосып, постоянные ночные разговоры, постоянное напряжение. Когда же мне подсыпали этой гадости? И кто? Кузина? В Белграде? Или в самолете, как раз вот этот серб? Кто подсыпал мне снотворное? Кто? И зачем?

Нет, это началось еще до Белграда. Началось все тогда, когда я сделала картины о принцессе Диане. Да! Я сразу же заметила слежку. Они не очень и старались скрыть ее. Проверяют. Но что? Что во мне проверять-то?

Родилась там, где живу. Даже учителя школьные тут же, на даче рядом огороды свои сажают. До сих пор за хлебом посылают, когда в магазин деревенский иду.

Каждый раз, когда я приезжала на дачу, после продажи моих картин Аль Файеду, я находила чужие отпечатки на глинистой дорожке, размокшей под дождем. И перевернутая корзина с мусором. Ну кому нужно копаться в моем мусоре? А когда все снова собирала, то нашла сигарету. У нас никто не курит… И потом, совсем недалеко, в лесу, тут же, буквально в сотне метрах от моего участка, на тонком на насыпанном кем-то песочке я видела те же следы, и окурки тех же сигарет.

И маленькие сосновые шишки. Шишки. Странно, а шишки-то тут при чем? Не важно, шишки в лесу повсюду, и тут их было не больше, чем везде.

Ах да, я ходила в лес за шишками для самовара. Отключили электричество, и моя плита и чайник не включались. А так хотелось попить чая. Тогда еще у меня не было собаки, и мне не нужно было заботиться о том, чем ее кормить, если электричество отключат. Теперь все сложнее. Теперь у меня есть собака. Собака, которая не будет питаться чаем.

Началось все с картин о принцессе Диане.

Еще давно, черти сколько лет назад после того, как меня выгнали из института, то ли за сионизм, то ли за антисемитизм, я дала себе слово, – никогда не влезать ни во что, попахивающее политикой. Никогда.

А что вы смеетесь-то? Думаете эти сионизм и антисемитизм легко различить? Ну так получилось. Что была влюблена в профессора антисемита, а сама я против фашизма. Не потому, что убеждения, – а просто не находила критериев логически оправданных и научно обоснованных. Потому до сих пор не пойму по какой именно линии меня выгнали. В глубине души я уверена, что антисемитизм – официальная версия, поддерживаемая государством и органами. Ведь вот же, профессор-антисемит так и профессорствовал еще долгие годы, пока смерть не разлучила их. Его и институт. А меня выгнали… Сионисткой меня правда тоже трудно назвать. Мать моя из подмосковных крестьян, бабка была неграмотной батрачкой. Ну спросила я как-то на семинаре – «а как вы их отличаете?» Ну – евреев то есть. После этого мой рейтинг резко упал среди этой кучки людей. А меня нафик выгнали.

И вот. Погибла принцесса. И я влезла. А что мне было делать? Художник – неудачник, отчаявшийся и готовый на все ради того, чтобы засветиться. На самом деле, слава меня мало волновала. Семья важнее. А семья моя жила… короче… – я пошла на все, чтобы вытащить свою семью в более человеческие условия. И либо сменить поле деятельности – живопись к тому моменту мне жутко надоела. А быть неудачником – и того больше.

На мою первую выставку никто не пришел. Ничего смешного. Это так банально. К тому же, я не художник и не знала, что это обычное дело.

Хотя и историком я тоже себя не считаю. Не важно, я думаю, из меня получился бы неплохой экономист, или врач, хотя в 9 классе я мечтала стать физиком ядерщиком – практиком. Механиком.

И вот я шла.

Я шла, продуваемая морозным январским ветром. Оглянувшись, я сразу поняла, что двое парней идут за мной. Но они были не одни. Несколько машин, как можно медленнее, то обгоняя, то снова возвращаясь, ехали рядом, преследуя меня. Обычная техника шпионских штучек. Я научилась их видеть даже тогда, когда уже не видела ничего. А сейчас от слез и холода я не видела почти ничего. Но ненависть не слепнет от слез. А этих я ненавидела всей душой. Как же ненавидела я их сейчас!

Когда же это началось? Ах да, это началось сразу же после того, как семь моих политических фигуративных натюрмортов уехали в Лондон. Тогда я еще не подозревала в какую пучину я опускаюсь. В какую схему я попала В какую западню я залезла сама. Я была рада, я была счастлива продать эти работы. Да еще с надеждой на выставку! И на какую выставку! В Лондоне!! Под соусом скандала убийства принцессы, и обвинения королевы в убийстве!!! О, на двух этих головах я буду продавать все свои картины по миллиону, как минимум. Стану сразу самым известным художником этого столетия, я стану богатой, и, наконец, я смогу купить квартиру для своей семьи, ну и машину. Смогу стать маленькой толстенькой старушкой, ходить как оборванка, и не напрягаться по поводу диеты, не напрягаться по поводу бесконечного рисования этих цветных веселых картинок. Практически сутками, с перерывами на часовую пробежку два раза в день.

Никто не хотел брать эти картинки. Я сделала одну, и фотографию картины разослала по галереям и коллекционерам. Потом следующую. Выслала фотографии даже королеве.

Все было бестолку.

Одна галерея мне даже так и ответила – да кому нужна Диана – ее даже на родине не вспоминают. Всем наплевать, почему и как она погибла. А вы картины…

Короче, к лету я уже отчаялась. Я закончила последнюю, седьмую и, уже по последнему, решила на своем ломаном английском написать обвинительное письмо против королевы. А что – обвинять так обвинять, и не только картинками. Я написала по всем лондонским газетам. И приложила фотографии картин. Я написала и Фаеду, в Харродс, но оттуда мне пришло письмо-отписка – от девочки-секретаря, что мол вас так много всех, и все вы зачем-то сюда пишите, и что вы хотите все, нам и невдомек, и просим вас, не фига писать, но за письмо спасибо.

Я написала и в парижские газеты и в нью-йоркские, и даже в Берлин, короче, – все адреса, которые я могла достать в инете, даже бибиси и сиэнэн, – я всюду, везде, повсеместно, абсолютно по всем адресам разослала свои грозные тексты и фотографии картин. Конечно, мне было совершенно наплевать, как и кто и зачем и почему убил принцессу Диану. Она вообще мне не нравилась. А что хорошего, какие теплые чувства могла вызвать женщина, – профессиональная разрезательница ленточек? Разъезжающая по госпиталям без всяких целей, в праздном любопытстве, делая вид, что это ее работа, демонстрируя свои наряды, которые тут же продает с аукциона, и при этом думает, что она показывает людям свет в конце тоннеля?

В этом конечно что-то есть. Наверное, и правда должен кто-то в обществе ездить, красиво наряженный, и показывать брильянты короны. А то в музее их разве насмотришься? А так, откроешь журнал, или новости в инете, а там – вот она витрина, прямо перед глазами и с руководством как носилось и использовалось.

Ну, в общем, смысла в ее деятельности я не видела, более того, мне и сейчас, до сих пор кажется совершенно бессмысленным все эти благотворительные наезды. Сам приезд, сопровождение, дорога, охрана и прочее наверняка стоит дороже, чем цель визита подобного. Ну привез оборудование – здорово. Но ведь это можно делать и тихо, без шумихи.

Странные правила, странные нормы- тихо давать деньги, или привозить то, что нужно – это… – аморально. А собрать кучу старых шмоток и отдать их в детский дом – это морально – и раструбить об этом на всю страну.

Так вот. Я сделала политические картины. А что, подумала я, что мне королева – отец родной?

Почему я должна покрывать, или скрывать очевидность преступления и заговора? Уж писать – так ткнуть пальцем в убийцу!

Как ни крути, но почему-то богатые становятся жадными.

Так вот, в очередной раз. Я написала по всем газетам, и мне, вдруг стали звонить. Таймз, Телеграф, пытаясь взять у меня интервью. Смешно. Они думали, я разговариваю по-английски. А я только по-русски. Но я им все-таки ответила пару заготовленных фраз. Типа так, мол и так, это преступление, и преступление политическое. И что, мол такие преступления никогда не будут раскрыты. А зачем?! Заговорщики у власти – они же не будут раскрывать свои карты!

И так все знают – кто и за сколько! Анекдот. Не могу поверить, что люди так тупы. Наверняка, они кое-что подозревают.

А если они все же тупы именно так? И это жизнь? Просто всем на все плевать. Убили же не их. Не их убили, не им отказывают в лечении, не их преследуют, не у них война.

Эта реальность иногда пугает меня до чертиков. Недавно, еду в автобусе, и рядом сидит старуха, и говорит, показывая на моего добермана, вот, а зачем вы ему ушки отрезали? Я говорю, – я не знаю, – им вот, беднягам, положено отрезать хвостики и ушки. А она мне – да нет, – они рождаются с такими хвостиками – я знаю – у меня у самой был доберман, у него всегда был такой хвостик. И тут мне пришло в голову, что раз так, раз этот обрубок в ее мозгу врожденный, то, пожалуй, бессмысленно разговаривать. И я сказала, я не знаю, я такого взяла, может, и ушки такие родились. А что оставалось делать? Объяснять – это же, как держаться за буратино во время пожара. К тому же я и правда подобрала своего добермана годовалым и брошенным. Кто-то отдал теткам у метро, и он стоял там, вернее стояла, рядом с коробками, с котятами и мелкими щенками, несчастная, без хозяина… И даже не лаяла на всю эту живность… А когда поняла, что она живет со мной, и я ее хозяйка, она стала лаять и гоняться за мелкой живностью… Я тоже, помню раньше все помалкивала и боялась слово сказать дуракам и идиотам… терпела все… Теперь я нужна только ей… Своей собаке… Она меня даже любит… Пусть за кормежку, но любит по-настоящему. Люди ведь и за большие вещи любить не станут. А эта любит. И даже спит со мной в одной кровати… Иногда, правда трусит, и уходит спать в мансарду… Думает, я не смогу ее защитить…

Корче, объяснила, как смогла. Нарисовала и нарисовала. Не говорить же, что деньги нужны, семье жить негде, а ваша королева убивает девушек направо и налево, а вы сидите и молчите…

Короче, самое забавное, Таймз опубликовали пару строчек про мои изыскания живописные, и мне тут же позвонили из офиса Фаеда. Так, собственно, я и узнала, что они написали обо мне. Потом нашла заметку про нашего мальчика, то есть про себя родимого. И все завертелось мгновенно. Мне позвонил Фаед, я ему выслала фотографии, потом он попросил одеть лежащую, мертвую Диану, а то мол, нехорошо, покойница и голая. Я набросила полупрозрачный шарф.

Потом он долго торговался.

Потом он сказал, что обещает мне выставку, если соглашусь на эти условия, ну я, естественно, согласилась. Важнее последующие продажи, чем одна эта. Короче. Он заказал федерал експерсс, и картины увезли.

С тех пор я и заметила, что за мной идет хвост. Хвост был везде. Буквально везде. На даче переворачивали мои мусорные ведра, в магазинах я видела ходящих за мной подозрительных людей. В Италии, когда поехала туда с дочкой, весь автобус был набит странными женщинами, постоянно выспрашивающими меня, как я хожу в туалет, и не мешает ли мне дорога в связи с фекальными отделениями. Да, доходило до смешного. И короче, все это меня реально забавляло. Я была страшно рада, что меня восприняли так всерьез, что решили проверить соответствующими службами, что я и кто я, и уж, наверняка, я точно поеду в Лондон на свою выставку, и скажу там пару слов о злобной убийце королеве, и милой, доброй, как это они говорят – компешн – сочувствующей всем Диане. Я смогу тыкнуть пальцем, в настоящего убийцу, смогу кое-что заработать, и стать, наконец, вольным человеком. Смогу спасти мир от убийц и оправдать девушку.

Конечно, королева не сама убивала. И уж тем более не подписывала указ-приказ, и не ставила печать и подпись. Но что это меняло? Убийство есть убийство, и никакая тайна не стоит смерти.

Да! Я была рада! За мной хвост! Меня проверяют! Ура! Это перед тем, как разрешить мне поучаствовать в скандале! И не в каком-нибудь там мелком, типа убийство Литвиненко, а в реально большом скандале, обвинение в убийстве самой королевы! Круто. Как же я потом жалела обо всем этом! Но уже тогда изменить я ничего не могла…

Один мой знакомый предупреждал меня, – это опасно, тут у нас в Англии королеву любят, тебя запросто могут убить.

Меня это не страшило. Ну абсолютно. Опасность меня заводила. И да, отступать было некуда. Нужно было что-то делать. Либо нужно было уже бросать живопись. Все равно, этим я уже ничего не могла заработать. Ни одна галерея не брала у меня ни одной работы. Я не член союза художников – меня не приняли, стоять на улице слишком нервно, на фига – тогда уж лучше пойти в магазин кассиром – уж если просидишь полсуток за кассой, хоть зарплату получишь. А лучше газетами в киоск. Да, точно. Лучше газетами в киоске торговать. И новости почитаешь, и журналы посмотришь, полистаешь, и зарплату получишь.

Я ждала вестей от Файеда с нетерпением. С нетерпением и радостным лихорадочным волнением. А хвост. Да плевать. Что они могут мне сделать? Раз им делать нечего – ходить за мной. Пусть ходят. На то они и хвост, чтобы проверять. А мне скрывать нечего. Кроме мыслей… Которые совсем не совпадают с тем, что я говорю. Думаю – об одном, говорю- совсем другое.

Я даже придумала новый афоризм – если ты говоришь, что думаешь, значит, ты не думаешь, что говоришь.

А что я сделала для своего ребенка? Родила и все. Я ничего не сделала для своего ребенка, ну абсолютно ничего. Я не добыла для него квартиры, не заплатила за дорогую школу, не купила ему… да вообще… Ради своего ребенка я готова была на все… Даже на смерть под топорами фанатов английской королевы…

Да плевать мне было на фанатов королевы. Дураки остались, как говорится, в дураках. Каждый народ достоин того правительства, которое есть. Если они готовы платить за существование королевы – значит они сами и хороши.

Сколько стоит сейчас политический шоубизнес. Президент туда, депутат сюда… Деньги сюда, деньги туда… Разве можно людям сказать правду? А вы попробуйте. Люди даже не поймут, что тогда исчезнет колоссальная статья расхода на полит представление… И эти самые деньги пойдут им же в карман… На медицину, на жилье. Страшно сказать, мы не можем сделать простых протезов, не можем лечить бесплатно детишек, не можем получать лекарства, а тратим деньги на содержание ненужных и нефункциональных институтов власти, королевы кривых зеркал, депутатов погорелого театра и президентов – двойников. На речи и выступления ни о чем, на новости ниоткуда. Медицина в тупике. Зато улицы заполнили машины, которые нерентабельны и в принципе – ничто другое, как обычные дорогие игрушки.

Один вопрос – почему у меня ничего никогда не получалось? Сейчас меня этот вопрос особенно мучает.

Почему у меня никогда ничего не получалось? Все, за что я не бралась – не выходило, не имело реальных результатов, я не могла заработать деньги, я не закончила институт, я не сделала ни одной удачной выставки, Я не… короче – неудачница… Я уже не говорю о любви.

Впервые я заметила хвост на даче. Именно. Каждый раз мое мусорное ведро на улице оказывалось перевернутым. И я была уверена, что слежка началась. Я стала осторожно говорить по телефону, не высказывая ни семитские, ни антисемитские фразы, кто обжегся раз – дует на молоко. Хотя я уже давно забыла- кто такие евреи. И с этим я справлялась очень легко.

Да, такое было время.

Хотя мне и пытались о них напомнить.

Как-то я стала просить выставку в доме писателя и одновременно подъехала в фонд культуры. А что, есть у нас фонд культуры, или нет?

Оказалось, я туда не на той козе подъехала.

В доме писателя нужно было предоставить рекомендацию от писателя. Я, недолго думая, позвонила Корнюшину, на которого когда-то, будучи студенткой ист фака, для «молодой гвардии» писала рецензию.

Этот деревенский писатель был человек простой и смешной. Я помню, у него дома в вазочке стояли красивые грибы, испеченные кем-то из его деревни, и засушенные им на многие годы – слишком красивы были, чтобы слопать, а надежды, что снова напекут – не было.

Так вот, он с легкостью откликнулся и сходил со мной в дирекцию этого самого дома и что-то там сказал, что требовалось. Мне велели ждать ответа, как говорится в том детском стишке. И одновременно, – я была очень энергична тогда, – я сунулась в этот фонд.

Фонд культуры. И придя туда с фотографиями, или за фотографиями уже, типа за ответом, чтобы выяснить, вообще есть ли у меня шансы попасть на какое-нибудь мероприятие этого странного учреждения, цели и задачи которого остаются загадкой для меня до сих пор, – а, кстати, он еще существует? – я услышала любопытные ответы.

– Это ведь вы подали заявку на выставку в дом писателя? Так вот, мы вам отказываем. Ваш рекомендатель – антисемит. И тут вам отказываем, и там тоже.

Молодой человек, сухощавый, высокий, с какой-то известной фамилией, кажется Бенуа-какойтович, был, похоже, очень рад, что так кратко и толково расправился со схваченным за руку антисемитом.

А главное, наверное, думал он, это так больно, – отказано сразу в двух местах. Возможно, что он даже надеялся на небольшое шоу, хотел увидеть, как я буду кусать локти, а может, даже вскрою себе вены, или умолять его и плакать.

Эти надежды и ожидание были написаны у него на лице.

Оказалось, что художественный совет один на все площадки!

После таких проколов приходилось быть очень острожной. Не дай бог косо посмотреть на кого-нибудь с горбинкой. Или наоборот. Хотя, тогда мне было все равно, – кто и что, лишь бы продать немного картинок. Главное, было не впасть в депрессию и не отрезать себе ухо, как Ван Гог.

Сами мы не местные, люди мы бедные, и единственная наша звезда – звезда дурака. И светила она мне что есть мочи. Можно сказать, звиздела.

Но дело не в этом. Так, о чем я…

Ах да, сразу после отъезда моих картин в Лондон я заметила слежку.

Не могу сказать, что у меня…, нет не так, что я была параноиком. Нет. Я вообще человек неверующий.

Я не верю в бога, не верю в снежного человека, не верю в барабашек, я не верю в сиес ай, я не верю в телепатию, я не верю шаманам, я не верю в инопланетян, я не верю в карты, в гадания, в снежного человека, ах, это я уже говорила.

Я тогда верила только в себя!

Я самая умная, самая хитрая, со временем у меня все получится, нужно только понять, как все происходит, попасть в нужное время в нужное место, понравиться кому надо, и все будет, влезть в схему!

А почему у меня ничего не получалось?

Ладно, это уже другой вопрос.

Преследование меня развлекало. А так, жизнь моя ничем не изменилась. Я просто рисовала дальше, и ждала, когда же Фаед позовет меня в Лондон.

Но этого не происходило. И я решила ехать в Белград. Вот тут я увидела эту слежку в реале, так сказать, – лицом к лицу.

На выставку пришла странная женщина в золотой шляпке. Она ломала язык, впрочем, мой английский был еще хуже. Все что я поняла из того, что она мне говорит, что наша встреча не случайна. Не случайная встреча. Вот! Наконец-то. В моей жизни начинают происходить позитивные сдвиги. Мной начинают интересоваться! Я тоже могу исполнить роль. Да любую. И за словом уж точно в карман не полезу.

После того, как Фаед купил мои картины и обещал выставку, я написала в масонскую ложу в Лондоне. Даже в несколько лож. В инете полно адресов. Ну не полно, но три я нашла. И выслала им фотографии моих картин, в том числе и про принцессу, и сказала, что вот мол я, так мол и так. Странно, при такой замасонености мира, я не была членом ложи. Я тогда очень жалела об этом, а потом мне сказали, что, если ты член ложи, ты должен ходить на собрания, типа комсомольских собраний. О! Это не для меня. Я ненавижу собрания, и всякое такое, ненавижу предписания, ненавижу правила, кодексы, знаки отличия, чины и звания, ненавижу иерархию, и вообще, я чувствую себя диким человеком, может, как раз тем снежным отморозком.

Короче, я решила, что это как раз и есть последняя масонская проверка, и меня, наконец, примут сейчас в эту чертову организацию, и я смогу срубить немного деньжат и опять же квартира, машина, и шампанское на берегу моря…

Я уехала в блокадный город, потому что отчаялась ждать.

Но опять же – не сама! Они меня позвали! Кузина пригласила меня с выставкой.

99 год. Мне пришел вызов, приглашение, просьба.

Год прошел с того момента, как я выслала свои картины в Лондон. Ничего.

Как упорно сестра звала меня туда, в Русский дом. Звонила. Расписывала что-то. Что будет пресса, журналисты. Съемки.

А ведь до этого мы не разговаривали с ней десять лет.

В душе я презираю и власть, и всю эту возню вокруг. Удивительно, что столько лжи вокруг всего этого. Но дело не в этом. Я анархист, и анархистом помру. Мне противны люди, что не умеют организовать хозяйствование, но зачем-то предлагают себя к руководству.

Романтика.

Все нужно рассказывать по порядку. Иначе же вы ничего не поймете. А мне так хочется, чтобы вы поняли то же самое, что удалось понять мне.

Тогда, в Белграде, я была счастлива. Вот оно, исполнение. Уже скоро. Естественно, они не могут меня вызвать в Лондон, потому что не уверены в моих целях, в моей искренности, в моих настоящих мыслях, а скандал должен быть большой, и а…а вдруг я, правда, стану кумиром миллионов. А я при этом даже не член. Никто. Не состою, не участвовал, не замечен. Ужас. Даже компромата нет. Ни наркотиков, ни милиции, ни курева, даже не пью. Даже не член союза художников.

Я не понимала тогда, что они закрывают мой канал. Художник? – Изъять ее картины. Все! Она больше не художник! Ни слова правды не должно просочиться в мир. Заговор должен быть стерильным. Кто эта женщина? Просто сумасшедшая. У нее нет ее картин. Потом, много позже мне сказали в инете – твои картины еще всплывут, но, дорогуша, не под твоим именем. А ты никто – можешь доживать.

Но тогда я не понимала. Я ждала коннекта. Когда же, когда же, – единственное, что интересовало меня больше всего. Когда будет контакт, я подпишу любую бумагу.

Началось все с того, что с меня взяли в аэропорту все деньги за вес картин, хотя этого не должно было быть по договору о выставке.

Я оказалась в Белграде без денег. Но деньги на жизнь там нужны небольшие. Главное, что у меня не было денег, на вывоз моих картин из Белграда. Вот что!

И мне пришлось сидеть бесконечные ночи в баре Русского дома с потенциальными покупателями, чтобы хоть что-то заработать на вывоз багажа. Сестра запретила мне звонить в Москву со своего домашнего телефона. В Русском доме орали и отгоняли меня от компа. Это был какой-то заговор. Но все же мне удалось послать мужу сообщение, что я без денег, и чтобы он узнал, можно ли заплатить из Москвы за багаж в Белграде. Оказалось, можно.

Как все происходило. Сидели мы в баре в Русском доме, маленьком замызганном помещении, где ничего хорошего не было, и взгляду не на чем было задержаться. Выглядел этот бар ужасно. При обычной ситуации, я бы вообще не задержалась бы в этом грязном углу ни на секунду. Днем, во время дежурства своего в зале выставки, я ходила на улицу и лопала кусок мяса с капустой, который жарили тут же, в стеклянной палатке, прямо на глазах у покупателей, все это было добротно, вкусно, но слишком перчено. Но сытно и вполне толково зажарено, на решетках металлических. Стоило все это копейки, так же, как и такси. Потом я делала себе чай в комнатке в Русском доме, заваривая его в кружке.

И вот, начались эти бесконечные ночные бдения. Разговоры, разговоры, разговоры…

Я приезжала к сестре на окраину Белграда под утро, обычно пьяная, потому что болтовня эта сопровождалась возлияниями. Нет, обычно я отказывалась. А механизм был такой.

– Вот мы сегодня подумаем, придем завтра, пришлем вам еще кого-то, вы сможете познакомится… И мы еще поговорим, а мы решим, что взять.

Все было довольно прозрачно, так картины не покупают, чтобы взять картину не нужно мучить художника изнуряющими и изматывающими разговорами о черти чем.