«Ключ» kitobiga sharhlar, 3 sharhlar

Сновидческое Древо Жизни

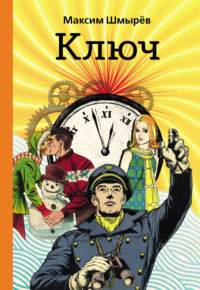

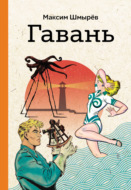

О трилогии Максима Шмырева: ГАВАНЬ-УСТЬЕ-КЛЮЧ

Путь туда тот же, что путь обратно

Гераклит

– Иди! - пела птица. Там в зарослях

Прячутся дети – вот-вот рассмеются.

Иди же, иди! – человекам невмочь

Когда жизнь реальна сверх меры.

Прошлое и будущее

Несбывшееся и сбывшееся

Приводят всегда к настоящему

Т. С. Элиот

«– Какие мельницы? — спросила Анна-Мария. — Времени?..

– Да. Они торговали временем. Смолотым и упакованным. В красочных коробках. Там было самое разное время: утреннее и вечернее, летнее и осеннее. Им можно было расширить любой свой день или ночь — они длились и длились, пока время истаивало вокруг, подобно снегу. А потом ты возвращался в обычный день — но всё, что ты сделал и приобрёл в купленном времени, оставалось с тобой. Интересная штука. Я там тоже купил два долгих дня. И ночи. Ещё до войны».

Максим Шмырев, Ключ

Вышли две заключительные части трилогии Максима Шмырева о мире Древа. Первая («Гавань») вышла еще три года назад. И стала своего рода открытием. О чем, отзываясь на выход романа, мы писали в «Литературной газете» уже тогда: «Когда-то у нас была литература для юношества. Литература, которая учила героизму, чести, достоинству, помогала молодому человеку, вступающему в жизнь, совершить в той или иной ситуации правильный выбор. Эта литература умерла вместе с Советским Союзом. На её развалинах расцвели живописные сорняки, а на опустевшее место пришли миры Дж. Толкиена и Джоан Роулинг… Не худшая, в общем, литература, но, так или иначе, — англоязычная. С которой нам никак не избавиться от синдрома колонии, в которой директория укрепляет позиции, утверждая свои ценности в головах поколения next…» И вот, Максиму Шмыреву это, кажется, удалось: «Выдумать новый (и весьма необычный!) мир, населить его энергичными и непривычными героями, закрутить лихой приключенческий сюжет, вложив в него при этом нетривиальную мысль, подкрепив его серьезным моральным (но без морализаторства) императивом… Действие романа разворачивается на ветвях Великого Ясеня Иггдрасиль, перешедшего сюда прямо из германо-скандинавской мифологии с её девятью мирами, связанными Мировым древом: от нижнего Хёль до верхнего Асгарда. Впрочем, мир «Гавани» ни в коем случае не равен миру «Младшей Эдды»… (И) хотя герои романа путешествуют по ветвям Великого Древа и носят имена скандинавских богов, это вполне узнаваемый мир и вполне живые люди, которых мы могли бы встретить, скажем, в современной Москве…» (См. статью "Мифологические хроники метафизической войны".)

Что ж, спустя три года после выхода первой части трилогии, можно сделать и кое-какие выводы. Книги читают, читают неплохо, наибольший резонанс вызывая как раз среди зумеров. Причем, и вот это интересней всего, наиболее живо реагируют любители манги - японских графических романов-комиксов. Также, кстати, имеющих древнюю традицию, которую сами японцы отсчитывают чуть ли не с 12 века…

Это вообще интересно, как причудливо и неожиданно пересекаются культуры. А с другой стороны - вполне, кажется, объяснимо. Основной аудиторией манги или аниме тоже ведь являются подростки. Аниме - это вообще о взрослении, и всех проблемах с ним связанных. Поиск себя, поиск этических и смысловых ориентиров, построение своего собственного мира в мире внешнем. Мира внятного и понятного тебе в мире реальном. Но где она, эта реальность? В тебе? Или снаружи? Как вообще в этом мире жить? Как реагировать? Какой путь выбрать? Всё это вопросы, которые приходится решать подросткам. На погружении в эти вопросы порой расцветает, а порой спекулирует искусство аниме-манги. И все эти вопросы сполна присутствуют и в мире Древа.

Еще раз вспомним нашу старую статью: «Мир «Гавани»… не слишком приветлив, весьма зыбок и, вообще, более похож на сон с его причудливой многоугольной логикой… или на компьютерную игру… или на бесконечный сёрф социальных сетей и безудержных информационных потоков… Но, осмотревшись и вглядевшись чуть пристальнее, ты понемногу убедишься, что этот внешне столь странный и непредсказуемый мир — лишь живая метафора нашего, лишь рентгеновский снимок, скелет нашей реальности, «мир на рёбрах» (подобный первым подпольным записям буги-вуги), контрабандно поникший в наше наличное безвременье, возможно, для того, чтобы помочь разобраться в его истинных целях и ценностях… И что нескончаемая метафизическая война, война, которая связывает воедино всё повествование, — есть, пожалуй, единственно возможная здесь основа…». Да, основа. Или - Ось Древа. И мифология – как обнаженная решетка реальности. Но и манга, и аниме тоже любят обращаться к мифологии. Что тоже полностью оправданно и понятно: когда же еще и обращаться к основополагающим архетипам, как не в момент формирования личности? В момент, когда юному существу нужно утвердить себя в мире, следовательно - объять и понять его?

С этим прекрасно справляется мифология с ее символическим языком. И в этом смысле, суровая скандинавская мифология, предшествующая христианству и, как бы, становящаяся вратами в него, - идеальна для человека европейской культуры. Еще одно точное попадание автора. Как и внешняя иллюстративная локация этого мира, явно ориентирующаяся на Америку 50-х: харлеи, ягуары, бесконечные шоссе, придорожные закусочные, железные мосты и дороги, и, конечно же, внезапные приключения, поджидающие за каждым углом. Да, перед нами своего рода классический роуд-муви, со всеми его неожиданными поворотами, перестрелками, превращениями…

Но, при этом, Америка 50-х - это ведь еще и последний консервативный белый мир, который мы знаем (разве, что еще сталинский СССР). Кстати и манга именно в 50-е становится сверхпопулярна сначала в Японии, а затем и во всем мире…

И то, что погружена эта мифо-консервативная ткань в реальность сновидческую, едва ли случайно. Где ж еще можно встретить сегодня этот старый добрый мир, как не в грезах? Это с одной стороны – ностальгия, а с другой – магическая попытка вызвать ее из небытия путем своего рода художественных заклинаний (творчество – это ведь всегда, так или иначе, теургия). Но снам в авторском мире Древа, и вообще, уделено очень много места. Герои существуют как бы на грани яви, на краю ночи, и сами бесконечно грезят наяву… И сама здешняя реальность подвижна и переменчива так, как это бывает только во сне. Похоже, самим автором эти сновидческие пространства изведаны неплохо. Настолько, что он (как знающий картограф) готов развернуть перед нами настоящую магическую географию снов. И это ведь тоже в духе манги и аниме (вспомним хотя бы классику Миядзаки).

И всё это тоже – не может не заворожить, особенно подростка, реальный мир которого не устоялся, и, то и дело, плывет вместе с сознанием, подростковыми комплексами, проснувшимся либидо, и полным непониманием того, как в той или иной ситуации следует поступить. В это время – выстроить духовную ось – от миров преисподних к мирам небесным, от Хёль к Асгарду – становится, пожалуй, самым жизненно необходимым. Именно это и делает автор, заставляя своих героев так или иначе совершать этический выбор среди постоянно сменяющихся декораций. В общем-то не столь уж и обязательных. Потому, как, оказывается, что именно выбор, а не декорации решает всё… Выбор же – категория, тяготеющая ко времени более, нежели к пространству. Потому, и философия мира Древа – философия, скорее, времени, чем пространства. И, преимущественно, о времени (тоже – невероятно изменчивом, пластичном, но гораздо более важном) постоянно идет здесь речь.

«– Знаешь, Форсетти... Я иногда стоял так у парапета... У бездны, края – на нашей Ветви и на других. Мало кто любит приближаться к краю, где кончается Ветвь или к краю Листа. Гораздо комфортнее никогда к ним не подходить: увидишь красные лампочки на ограждении – и всё, направляешься в другую сторону. Где-то ограды были высокими, а где-то – небольшими. Я подходил и бросал вниз камень: туда, в бездну. Знаешь, мне казалось, что я могу услышать звук падения, когда он долетит до земли. Смешно, но мне так казалось. Я ни разу не слышал. Никогда. А сейчас мне кажется, я могу услышать. Я не бросаю камни, но могу услышать. Потому что расстояния и время как-то сжимаются. То, что было глубоко, становится мелким, что было мелким –пересыхает. Новое шальное вино шумит в Кроне, Форсетти, и старые мехи с трудом удерживают его. Наступают новые времена. Кажется, что представления — о мире, о людях, о плохом и хорошем спрямляются, становятся простыми и доступными, но с этим теряется их глубина, их насыщенность, их правда... И теперь я слышу, как камень долетает до дна. Отчетливо слышу этот «бум» о мёрзлую безвидную землю... Если дать событиям идти, как они идут, мы проиграем. Идти, как они идут, как запланировано, как логично. И поэтому я согласился встретиться с Фьяларом – из-за того, что король Локи, собиратель теней, был отброшен за ненужностью этим миром, растущим миром, миром, который хочет прийти и идёт нам на смену…» («Устье»).

Мир Древа – мир катастрофичный, мир, в котором старое умирает, а новое, то, что идет ему на смену – скорее ужасно, но, еще более того – неопределенно. И, по большей части, зависимо от выбора героев, от нашего, от твоего выбора. Именно здесь проходят главные напряжения, главные силовые линии мира Древа. По ним движутся герои: от истока к устью, и – снова к истоку. «У меня не получилось вернуться от устья к истоку! Но, наверное, исток и устье не так уж различаются между собой! Быть может, эта одна и та же дверь, с разными табличками по обе стороны. И я балансирую на дверном проёме, как канатоходец!..» («Устье»). Этот ницшеанский канатный плясун, балансирующий между прошлым и будущим, точнее – между двумя образами одной вечности – и есть, кажется, главный герой «Древа»; или – главный вопрос, струной натянутый в сердце всех его героев.

И потому так важны в мире Древа еще и цитаты, которыми трилогия буквально испещрена, можно сказать, перенасыщена. Цитаты – и прямые, и косвенные, и, порой почти незаметно вплетенные в повествование, представляют собой целую (еще одну) несущую систему отсылок, подсказок и указаний на то, что на самом деле здесь происходит. Цитаты помогают читателю раскрыть суть и природу героев (среди которых есть и весьма важные исторические, и еще более загадочные персонажи). Цитаты, в конце концов, – это и есть сама традиция, вплетенная в жизнь. Это камни и кочки, которые помогут преодолеть ее топкую трясину, спасительные указатели, которые помогут найти выход. И когда туман постмодерна окончательно застилает горизонт, а реальность теряет последние формы, из удушающей непроницаемости вдруг появляется… например, отец Павел Флоренский и напоминает: «Рисунки детей, в отношении неперспективности, и именно обратной перспективы, живо напоминают рисунки средневековые, несмотря на старание педагогов внушить детям правила линейной перспективы; и только с утерею непосредственного отношения к миру дети утрачивают обратную перспективу и подчиняются напетой им схеме»… Или – назидающий солдат Эрнст Юнгер: «Три состояния – ключи ко всем переживаниям: опьянение, сон и смерть. И поэтому никогда не переведутся дикие кутилы, упивающиеся жизнью, весёлые и мрачные аристократы грез, воины, ландскнехты, искатели приключений – короче говоря, те, кому безразличен весь этот мир работодателей и работовыполнителей, торгашей и денег»…

«Торгаши и герои», так кажется называлась старая добрая книга Вернера Зомбарта, объясняющая непреодолимую границу и неразрешимый конфликт двух миров и двух цивилизаций, которые никогда-никогда не придут к согласию, между которыми изначала и вовеки веков будет идти вечная война… Об этой, метафизической, в общем, войне и принципиальном выборе в ней – трилогия Максима Шмырева. А, может быть, – о том первом воспоминании, из которого, как из семечка, вырастает Великое Древо Жизни: «Первый сон, который я запомнил в детстве, начинался с того, что я раскачивал на качелях девочку в белом платье посередине нашего двора. Я запомнил все в деталях: ранний вечер, опушку леса неподалеку, скрипящие качели, асфальтовую дорожку и песок, других детей рядом — в нарядной белой одежде. Мне тогда было три года, и я думал, что прожил очень долгую жизнь, но почему-то почти забыл её» («Ключ»).

И в заключение: миры Максима Шмырева, кажется, прямо напрашиваются на их воспроизведение в жанре графического романа. А, затем, возможно, и мультсериала? Компьютерной игры? Перед нами рождение целой метавселенной, отличающейся от голливудских и цукерберговских – сугубо традиционными, консервативными, вечными смыслами. Архетипичный мир Древа («Гавань», «Устье», «Ключ») – как наша новая классика для подростков… Наш ответ японской манге и американскому голливуду? «Время – как пространство. Его тоже можно обжить. Сделать тёплым, цветущим: когда за необлетевшими годами будут прибавляться всё новые побеги в своей цветущей сложности. Таким было Древо... – ответил Ас, – и будет»...

Владимир Можегов

Галина Иванкина

Ключ и устье Максима Шмырёва

это книги для зрелого ума

«А впереди длинный коридор, много дверей: только все они ведут ещё глубже: в позавчерашнее, позапозавчерашнее».

Максим Шмырёв "Устье"

Стиль Максима Шмырёва – изыскан и, в то же время, крепок, звонок, точно шпага мушкетёра эпохи барокко. В текстах Максима есть то, чего так недостаёт современной русскоязычной литературе – благородство. Нынешний хромой постмодерн и немытый псевдореализм, настоянный на хайпе, не даёт никаких ответов, хотя, он и вопросами не задаётся. Шмырёв – воин-одиночка. Несмотря на то, что он создаёт фэнтези-сагу (а это самый лакомый кусок для графоманов, и потому – засада), его тексты отличаются от привычных образцов этого жанра. Ещё приступая к первой части повествования – "Гавань", я испытывала двойственные чувства. Да. Было понимание, что выпускник Литературного Института, в принципе, не может писать банальности, но вертелась и ехидная мысль: фэнтези бывает плохое и очень плохое. Я хотела ошибиться и – ошиблась.

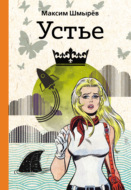

Передо мной – продолжения темы, и снова мы видим названия-ребусы: "Ключ" и "Устье". Часто бывает, что автор выдыхается не только к третьему действию, но и ко второму – Шмырёв держит марку до конца. Пересказывать содержание – бессмысленно, ибо это не обычный экшн с поисками артефактов и победами, но утончённая вязь разума, близкая "Игре в бисер" Германа Гессе. Полагаю, сама фабула тут неглавное – тут безраздельно властвует Слово.

«Вечером, когда в моём парке будут ложиться длинные тени, перевитые лунным светом…», - пиршество для глаз. Волшебные картины, рисуемые Шмырёвым, осязаемы и – ощущаемы. Более того, они пригодны для вольных интерпретаций. Читая "Ключ" и "Устье", поймала себя на мысли, что это – не «задекларированный» Асгард – город богов, но… удивительные осколки человеческой цивилизации, как-то уцелевшей после глобальной Катастрофы.

Это – постапокалиптика, но не мрачная, как это модно у писателей, а – светлая. Люди будто бы пытаются собрать Культуру из тех самых артефактов, башен, книг, легенд, ножей и курительных трубок. Позволю себе небольшую цитату: «Стародуб был древним городом. Его прошлое, будто древесные корни, укоренялось в неизвестной глубине, днях, когда здесь жил тайный незаметный народ, который потом делся куда-то: то ли ушёл в леса, то ли уплыл по реке Осёнке, протекавшей через город. Впрочем, некоторые из последующих жителей, поселившихся здесь, – русые и голубоглазые охотники и воины – утверждали, что видели костры на холмах, горящие факелы в чаще – будто древний народ иногда навещал свою родину, и на могильных курганах звучали его песни, которые разносил ветер». Стародуб стоит на границе с Окраиной. Это реальный город в Брянской области, расположенный недалеко от Украины. Что это, как не коллективное воспоминание о реальности, которую персонажи хотят уловить в своих грёзах? Самый пронзительный фрагмент выглядит обыденным – сон одного из героев, где видится девочка в белом, качели, ранний вечер: «Мне тогда было три года, и я думал, что прожил очень долгую жизнь, но почему-то почти забыл её».

Этот замкнутый и при этом – разветвлённый мир собран из мемуаров и обрывков текстов. Призрачные всадники и короли в длинных плащах, а потом резко – барные стойки и "Осеннее дефиле моделей". Некие Торговых Города, где создаются деревянные мечи, Тайные Башни, библиотека Асгарда, которая «…была огромным парком» и здесь же – мотоциклы, механики, моторы, запах кофе и табака. У Шмырёва – идеальное чувство прекрасного, а оно – вездесуще. То оно возвышенно, как "Младшая Эдда" или поэзия менестреля, то внезапно становится мило-обывательским, как старый буржуйский «глянец», утративший ныне весь свой лоск под спудом бодипозитива и толерантности. Неслучайно именно этот автор создал в 2015 году самую красивую эпитафию на могиле "Плейбоя".

Эффектные описания красоток – один из козырей Шмырёва: «Её смуглые руки украшали браслеты, в мочках ушей раскачивались крупные круглые серьги. Скулы были затенены, на губах появились тёмно-красная помада и тени под глазами – Паола позаботилась о макияже. Она шла по улице, на которой то вспыхивали, то гасли фонари, выцветшие рекламные плакаты были в подтёках дождя». Из этих силуэтов и дуновений складывается колдовской образ – вечное возвращение в Сад.

Художественный вымысел соседствует с публицистическими откровениями, а глава "Старики" может считаться гимном мудрой успокоенной, старости: «Наше время проходит под знаком вечной молодости – сорокалетние только вступают в жизнь, пятидесятилетние влюбляются, подобно мальчишкам. Старость отодвинута куда-то далеко… Нам не хватает старости - в жизни, в политике, в искусстве. То есть прошлого у нас много. Однако не хватает именно старости - твёрдой, честной, подобной пропитанному солью дереву». Шмырёв рассуждает изящно и с удовольствием. Это – книги для зрелого ума, распознающего намёки и умеющего ценить игру в бисер, которая по факту и не игра вовсе…

Отличное продолжение первых двух частей. Мир Древа становится еще объёмней. Получают развитие и завершение истории персонажей из первых двух книг цикла. Но есть вопросы без ответов, возможно это намек на продолжение. Буду рад, если это случится.