Kitobni o'qish: «Золочёные горы»

Посвящается Роберте Бейкер и Эми Виленц

В монументах мертвым, которыми пестрит наша история, похоронен я сам.

Симона де Бовуар

О мертвых нужно говорить только правду.

Вольтер

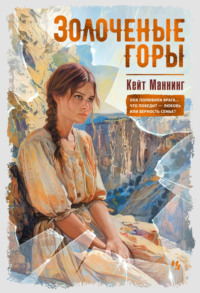

Kate Manning

GILDED MOUNTAIN

Copyright © Kate Manning, 2022

All rights reserved

© Е. Н. Шинкарева, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Часть первая. Мунстоун

Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих.

Псалом 140: 3

Глава первая

Ни разу не обмолвилась я ни единой живой душе о деньгах. Ни слова не сказала ни о замужестве, ни и о событиях, которые привели меня в его объятия. В те дни я была юной и благочестивой: мать готовила меня к монастырской стезе. Но я мечтала о любви и беспечной жизни и, когда мы отправились на Запад, начала поиски. Там, в острых зубах Золоченых гор, где снега и убийственный холод ведут непримиримую войну с женской красотой, я утратила возможность стать утонченной леди – одной из тех болонок, которыми переполнены салоны красоты и светские клубы. Зато меня арестовали за радикальные взгляды, а словарный запас мой приобрел особую изысканность, свойственную погонщикам мулов, пьянчугам, шахтерам и продажным женщинам. И я об этом не жалею: за те два года получила я хоть какое-то представление о хорошей и плохой сторонах жизни. Теперь, роясь на чердаке памяти и открыв сундук с призраками, сижу, сжав пальцами ручку, и пытаюсь отразить на бумаге давно минувшие дни, проведенные в Мунстоуне, штат Колорадо, поведать наконец о преступных деяниях, включая мои собственные, связанные с сердечными увлечениями, и не только с ними, и о том, как они едва не сокрушили нас.

Не стоило подниматься туда в месяц лавин, в апреле 1907 года, но мы и так прождали почти два года, прежде чем отправиться к отцу. Вот каков был состав нашего небольшого отряда: я сама – рослая чудаковатая девчушка, которой еще не исполнилось семнадцати; моя мать Шери; мой двенадцатилетний брат Генри и малыш Франсуа, благополучно доживший до полутора лет – в этом возрасте он уже мог перенести путешествие. Звали мы его Фрэнки, а еще Кусака: ему очень нравилось пробовать на всем едва прорезавшиеся зубы. Мы уже проехали две тысячи миль по стране в веренице потрепанных вагонов, петлявших по рельсам, опоясывавшим горные склоны, устремляясь все выше к поражающим воображение западным пикам.

Позади, в маленьком квебекском приходе в городке Ратленд, штат Вермонт, осталась свора брюзжащих родственников, теснившихся в темных комнатушках. Протоптанная ими дорожка к церкви Святой Марии, дым ладана и нескончаемые мессы на латыни. Рельсы уводили нас все дальше от гранитных городков Новой Англии, а я воображала жизнь на новом месте как череду цирковых приключений или повесть о Диком Западе, где я превращусь из благочестивой, прилежной девочки в бесстрашную наездницу в блестках на выполняющем хитрые трюке скакуне.

Вскоре мне предстояло очнуться от этих смехотворных грез.

Мы добрались до принаряженного шахтерского городка Руби в Колорадо, и оставалось проделать всего восемь миль до зубцов гряды Золоченых гор, поднявшись на высоту десяти тысяч футов. Мой отец Жак Пеллетье переехал в Мунстоун в 1905 году, чтобы избежать «неприятностей»: так его боссы обозвали трудовой конфликт. Они выяснили, что отец подбивал шахтеров объединиться в борьбе за достойную оплату труда, и выпроводили его из Вермонта под дулом пистолета. Теперь он работал в каменоломне компании Паджетта, добывая белый мрамор высшего качества для статуй, колонн и памятников. В том числе и могильных.

«Приезжайте в апреле, – говорилось в его письме, – когда минуют самые сильные бури».

– Папа ведь обрадуется нашему приезду? – повторяла мама. Она произносила эти слова на разный лад каждый день в течение всего путешествия. И постепенно в ее голосе появлялось все больше придыхания. Папа ведь обрадуется,если все еще жив, если его не придавило камнем, если не замерз в расщелине и не брошен в тюрьму начальниками. Она была измотана и исхудала за время путешествия. И все же не жаловалась. Считала, что «жалобы – семена несчастья». Ее философия так прочно внедрилась мне в сознание, что все свои беды я надежно скрывала в груди за плотным корсетом ребер.

Управлял нашими санями в то утро Хоки Дженкинс. Пряди желтых волос свисали из-под полей его шляпы, такого же цвета борода пряталась под воротник куртки. Холод и ветер придавали его лицу добродушное выражение, не вязавшееся с мрачной ворчливостью.

– Там что, кирпичи? – пробурчал он, загружая наши коробки.

– Книги, – ответила мама и, изогнув бровь, искоса взглянула на меня. Это я настояла на том, чтобы тащить их всю дорогу. Сказки Перро и братьев Гримм, «Тысяча и одна ночь» и «Робин Гуд».

Дженкинс фыркнул, потом подозрительно прищурился на футляр с папиной скрипкой. Скоро папа будет играть нам по вечерам у камина и рассказывать истории про Ти-Жана1 и loup-garou2, который управляет летающим каноэ и пожирает детей пастью с острыми клыками. Папа звал меня Пташкой, хоть я давно уже не миниатюрная, а долговязая.

Мы выехали из Руби, когда холодное солнце уже ослепительно сияло на заснеженных просторах, а градусник показывал без малого минус тридцать, и направились по тропе для мулов шириной не больше каната. Дорога вела нас то через голый после зимы лес, где местами мелькала зелень сосен, то через вырубки. Лошади медленно тащились вверх по пологому склону, а мороз при каждом вдохе склеивал ноздри. Мы подняли воротники и глазели на угрожающие, нависающие со всех сторон пики.

–Manifique, n’est-ce pas?3 – Мама произнесла это так, словно пыталась продать нам все эти красоты.

– Вы что, френчи? – спросил Дженкинс. – Бельгийцы? Канадцы?

– Американцы, – ответила я, чтобы сразу все прояснить.

– Квебекцы, – поправила меня мама, старавшаяся изо всех сил, чтобы мы не забывали свои корни. – Мы франкоканадцы.

– Китаезы Востока, – заметил Дженкинс. – Здесь канадских френчей негусто. В основном Европа: чехи, пшеки да макаронники. Парочка узкоглазых на железной дороге. И, конечно, всякие свенска-норска и мексиканцы. А негров мало, только несколько рабов в замке.

– Рабы? – переспросила я Генри по-французски. – Не понимаю ни слова из того, что он говорит.

– Ни черта не понимаю, что вы, ребятки, лопочете, – заметил Дженкинс.

Кусака засуетился. Он устал от путешествия и начал извиваться и капризничать. Я взяла его на руки, потом передала Генри, наконец тот снова отдал его маме.

– «Alouette»4! – потребовал он.

Мама запела тихим, почти молитвенным голосом песенку про жаворонка, которому ощипывают голову и отрывают клюв. Сани продолжали скользить по ухабам, и она пристроила Кусаку под одеяло и укачивала его.

Песенка настроила Генри на мысли об охоте.

– Этим летом заловлю тетерева, – заявил он. – Поставлю силки на куропаток. Что у них тут еще водится. Кролики?

– Хорьки, – отозвался Дженкинс. – Ласки. Компания разрешает даже лося взять, если есть деньги на патроны.

Генри пришел в восторг от услышанного. Его зачаровывали рассказы о наших предках-охотниках, добывавших ценный мех и вырубивших подчистую леса, из-за чего их потомкам пришлось искать работу на фабриках.

– А охотников у вас много? – спросил Генри. – А то моей сестренке нужен муж. Есть до этого охотники?

– Не смешно, – огрызнулась я.

Брат шлепнул меня за спиной у матери.

– Прекрати,arrêtes-là-tu, – вмешалась она. – Сильви, веди себя прилично.

Я прикусила язык, обиженная тем, что она сделала замечание мне, а не брату.

Впереди громоздилась гряда острых вершин. Тропа стала круче, и наши нервы натянулись от страха. С одной стороны тропы уходил вниз обрыв, с другой возвышалась отвесная скалистая стена. Незадолго до полудня налетел ветер, неистовый и колючий. Сильный порыв ударил по саням, словно предупреждая об опасности. Небо заволокло рваными серыми тучами.

– Вот дерьмо, – выругался Дженкинс и стал торопить лошадей.

Мама перекрестилась и прикусила губу, а лицо ее вытянулось от страха. Для Шери Пеллетье даже солнечный день таил опасность, а грех скрывался в каждой праздной мысли. Но в тот день для страха имелись все основания.

– Возвращаемся. Поворачивайте назад, – попросила она.

– Мы обгоним метель, – буркнул Дженкинс. – Осталось пять миль.

Глотнув из фляги, которую прятал в кармане, он направился прямо навстречу буре.

Снег падал быстро и непрерывно, скапливаясь у нас на шапках и коленях. Ветер швырял в глаза белые хлопья. Мама окаменела от страха. Она протянула мне спящего Кусаку и теребила четки пальцами в теплых варежках. В моем возрасте она собиралась принять постриг, но повстречала Жака Пеллетье, игравшего на скрипке на деревенских танцах, и упаковала религию и монашек в дальний угол чемодана. Сейчас она везла их среди прочих вещей в книге «Жития святых», воспевающей страдания за веру.

Мои страдания были прозаичными и не имели высокой цели. Я мучилась от голода и холода, а ноги мои превратились в ледышки. Я вытянула руку: на ладони лежал сверкающий кристалл.

– Бриллиант для вас, мадам, – показала я его маме.

– О да, бриллиант, – мама растопила его своим дыханием, дабы показать мне, что долговечно, а что нет. – Пуф, исчез.

Снежные звездочки, тая в ладони, будили во мне тайную жажду, рождали в груди бурю, невыразимое желание. Чего именно? Обладания всем этим: изысканными кристаллами, морозным воздухом, искрящимся в нем колючим кружевом. Эта жажда вызывала головокружение. Я сглотнула, чтобы душа не выскочила вместе с сердцем через рот и не упорхнула прочь.

Лошади боролись со слепящими порывами вьюги. Комья снега липли к их гривам и векам. Хоки Дженкинс слез и стер с них примерзшие ледышки.

– Все хорошо, Конфетка, – бормотал он. – Потерпи, Детка.

Он залез назад и щелкнул хлыстом. На боках животных выступила кровь.

– Не бейте их, – прошептала я. – Не надо.

– Тсс, – остановила меня мама. – Так надо, иначе они не сдвинутся с места.

Для мамы выбор между кнутом и пряником всегда был в пользу первого. Кнут помогал, а прянику не было места в этой жизни. «Молчание – лучшее украшение женщины», – учила она меня. И поскольку я любила мать, следовала этому принципу, хоть он мне и претил.

– Ох, голова начинает кружиться, – заметила она.

Проявлялась горная болезнь. Легкие словно сжались, и воздух приходилось втягивать небольшими глотками. Частыми маленькими порциями.

Тропа еще сильнее сузилась, и скалистая стена оказалась так близко, что Генри протянул руку и коснулся ее. С наружной стороны открывался крутой обрыв в овраг. От одного взгляда за край желудок провалился в самый низ живота, нырнув вслед за взглядом на много миль вниз: там сквозь снег проступали темные валуны, и где-то прятался дьявол, чтоб схватить меня своими ручищами.

– Чертово дерьмо, гребаная дрянь, – выругался Дженкинс. Внезапно с тошнотворным визгом сани скользнули к обрыву. Мама вскрикнула и прижала к себе Генри. Дженкинс с силой натянул поводья, но лошади слишком быстро огибали поворот, и сани следовали за ними. Задний полоз наполовину свесился за край. Мы зависли в воздухе.

–Je vous salue Marie, – тихо зашептала мама молитву Богородице.

– Прекратите, – оборвал ее Дженкинс. – Долбаные чертовы твари. Никому не шевелиться.

Мы замерли, опасно балансируя над обрывом. В этот жуткий момент он зашептал лошадям:

– Конфетка, Детка, ну давайте, давайте, милые. – Он заставил их пройти поворот, сани выпрямились и покатились дальше над еще более крутым обрывом. Дженкинс стал рассказывать, перекрикивая завывающую вьюгу: – Как-то целый фургон с людьми здесь хлопнулся вниз, всех убило насмерть. А в другой раз вереница мулов, связанных веревкой: первый оступился.

От страха и холода воздух не попадал в легкие, горизонтально летящий снег хлестал по лицу, бил в глаза и не давал вдохнуть. Впереди ничего не было видно. Потом в белом плотном воздухе послышался сказочный звук колокольчиков.

– Вереница мулов спускается, – пояснил Дженкинс. – Вылезайте.

Мы выбрались и потонули в сугробах, прижимаясь к стене. Кусака захныкал у мамы на руках. Колокольчики все звенели.

– Эй! – предупреждающе крикнул Дженкинс и притянул лошадей к скале. – Не дергайтесь, а то напугаете их. Оступятся и полетят в пропасть.

Колокольчики угрожающе приближались. Из-за густой пелены появился призрачный наездник на призрачной лошади, оба белые от снега. Тропа была такой узкой, что мы могли коснуться его ноги. Попона его промерзла, шапка была плотно надвинута от ветра. Глаза лошади выпучились от страха, ресницы заледенели.

– Дженкинс, ты жалкий дурак, – процедил всадник. – Рискуешь жизнью женщин и детей.

За всадником потянулись связанные веревкой мулы, навьюченные бочками, ящиками и мешками. Они фыркали и покачивали худыми боками, шерсть была вырвана клоками там, где их сковывала жесткая подпруга. У одного кожа стерлась до крови. Когда последний из них спустился, яростный порыв ветра пригвоздил нас к скале, и мама вскрикнула:

– Возвращаемся, месье. Мы возвращаемся.

– Невозможно, – ответил Дженкинс. – Здесь не развернуться. Слишком узко. Теперь уж лучше вперед. Да и мулы немного притоптали снег.

– Жалко их, – заметила я.

– Ха. Спускаться вниз – это легче легкого, – пояснил Дженкинс. – Бочки пустые. Вот наверх их нагружают по полной. Подымаем наверх пианины, печки, печатные станки. Герцог даже мебель красного дерева затащил наверх на мулах.

«Красное дерево» прозвучало для меня словно «зачарованный лес». В письмах отец упоминал, что в нашем новом городке Мунстоуне живет герцог с женой-графиней. И у них там шато с башенками и мраморными колоннами, фонтанами и садами. Фантазии о такой невероятной роскоши отвлекали меня от боли в заледеневших ногах. Хоки Дженкинс посадил нас назад в сани под толстые одеяла. Наши шарфы заледенели от замерзавшего дыхания. Он вытащил из глубин своей шубы флягу и опустошил ее. Мы обхватили друг друга руками и молча двинулись прямо в зияющую пасть метели, вверх по горе Собачий Клык.

В середине дня сани выехали на ровное место, и сквозь снежные вихри проступили очертания зданий. В окнах склада мерцал свет.

– Справа сараи для резки камня, – пояснил Дженкинс. – Мастерские.

– Мы добрались? – спросил Генри.

– Пеллетье выше в городке Каменоломни. А это Мунстоун, – пояснил Дженкинс. – Вон там ваш магазин. Ваша церковь. Цирюльня. Тюрьма. Скоро освоитесь.

Сквозь снегопад пробился запах древесного дыма. И аромат жареного мяса. Показались вывески: «Торговый дом Кобла», «Пекарня Викс». Мы скользили мимо маленьких халуп, зарывшихся в снег. Сейчас бы остановиться, найти уютное теплое местечко и горячий ужин. Но город закончился, а наш путь продолжался под белой завесой снежной бури. Дженкинс подымался дальше, вверх по склону, туда, где ничего не было видно. Мама накрыла нам головы одеялами. Мы сомкнули веки и молча выдержали еще три мили пути.

– Вот и Каменоломни.

Это был никакой не городок. Просто кучка хибар, жавшихся к склону горы; узкая дорожка между ними вилась вдоль пропасти. Похожие на туннели тропки, прокопанные в сугробах, вели к заваленным снегом жилищам, и только жестяные трубы торчали из-под белого покрывала.

Сани остановились.

– Шестая хижина, – Дженкинс махнул рукой в ту сторону.

Мы увидели дверь в снежной стене и торчащую сверху печную трубу. Ко входу вел выкопанный в снегу широкий проход наподобие сеней. Жилище кротов. Или барсуков.

– Пеллетье! – засвистел Хоки Дженкинс.

– Жак! – мать попыталась перекричать ветер. – Он точно там?

– Точно, – заверил Хоки.

Но отца в хижине не оказалось.

Наши онемевшие ноги утонули в снегу по колено, и мы с трудом добрались до ступенек. Генри толкнул дверь, но ветер вырвал ее у него из рук.

– Папа?

Дженкинс швырнул последнюю из наших коробок в сугроб и исчез в завывающей белой вьюге.

– Папа? – На крючке у двери висела зеленая вязаная шапка. Отцовская шапка.

– Где он? – пропищал от страха Генри.

– На работе, – ответила мама. Но голос ее звучал неуверенно.

Мы нашли в углу уголь и сунули его в печь. Ветер сквозь трещины задул шесть спичек, но мы все же сумели развести огонь и придвинулись ближе в своих промерзших пальто, трясясь всем телом. Печь быстро раскалилась, но мы никак не могли согреться.

– Сильви, вот кастрюля, – сказала мама. – Принеси воды для чая.

Выскользнув на улицу, я зачерпнула снега, даже не почувствовав его вес. Он растаял над огнем, но воды получилось мало, и она все не закипала. Уютный домик оказался не таким уж уютным. И это был не настоящий дом: всего одна комнатушка, стенки из дранки и досок, утыканных гвоздями. Полоски холста и страницы из «Френологического журнала» покрывали стены. Газеты затыкали щели. Из мебели имелся стол и три низеньких табурета. Стул с мягким сиденьем. И все внутри было припорошено снегом.

– Чай не закипает, – заметила я.

–L’altitude5, – пояснила мама. Усталость сочилась из нее словно клубы дыма.

Вверху вокруг трубы дымохода располагалась лежанка для сна, к ней вела приставная лесенка. Шкурки кролика и ласки затыкали щели между стропилами. На стенах были развешаны снегоступы, разные инструменты и приспособления. Кусок просмоленной бумаги служил дверью в тесную пристройку: там едва помещались набитый лузгой матрас и умывальник.

Мы отогрели пальцы и стопы малыша дыханием. Руки и ноги чесались и горели, покраснев, как сырое мясо. Мама нашла в шкафчике промерзший хлеб и консервные банки с устрицами и горохом. Протянула мне банки и открывалку.

Я расковыряла банки, порезавшись об острый край крышки: кровь брызнула на устриц, окрасив их в розовый цвет. Мы поставили банки на печку, чтобы согреть. Мама поломала хлеб на куски и разложила на них окровавленные устрицы. Мы уплетали их, черпая ложками горох из банки. Запивали еду слабым чаем, так и не снимая пальто и шапки. Потом повалились на постель и прижались друг к другу, как новорожденные щенки, согревая свои дрожащие тела, пока не заснули. Папа так и не появился. Его шапка была здесь, а голова отсутствовала.

Лучики морозного рассвета проникли в щели на крыше, покрытой снежной накидкой. Снаружи затопали сапоги.

– Эй, привет!

Блудный отец похлопал по нагромождению наших тел.

– Ma famille6, подумать только! – Его громкая радость переполняла комнату, он выкрикивал наши имена одно за другим. – Шери! Генри! Сильви, ты так выросла! Какая красивая у меня жена! – Он обхватил длинными руками маму, мои тощие плечи и плечи Генри. И разглядывал нас затуманенным взглядом. Глаза отца засияли, когда он впервые увидел своего малыша. – Mon fils!7 – гордо произнес он.

За два года, что мы не виделись, отец изменился. Иссиня-черные волосы отросли до плеч, а борода – до середины груди. Кусака захныкал и уткнулся лицом в мамину шею. Папа потерся о него бакенбардами и зарылся под одеяло, выглядывая оттуда украдкой, пока Кусака не рассмеялся. Потом папа поборолся с Генри. Меня ухватил за косу и соорудил усы малышу, прижав ее кончик ему под нос.

– Жак! – мама застенчиво порозовела. Она была счастлива.

Он соорудил усы и ей, а потом натянул одеяло нам на головы и зарычал:

– Я пещерный медведь. – Брови его припорошило белой каменной пылью, ладони были все в трещинах и мозолях. – Каменотес – пыльная работенка.

Больно было видеть его таким измученным и помятым.

Мама стряхнула с его лица пыль. Он прижался бровью к маминому лбу и вытащил из ее прически шпильки. Мамины волосы заструились темным водопадом.

– Жак,tété-oú-là? Где ты был?

– В каменоломне, Шери. – Отец отодвинулся и посмотрел ей в глаза. – У меня ночные смены. Хозяева новые, а проблемы все те же. Все повторяется – мы объединяемся.

– Пожалуйста, не надо больше забастовок, – мама протянула к отцу ладонь, услышав резкие ноты в его голосе, и провела пальцами по макушке и новым седым проблескам на его висках. – Ты ведь обещал не бастовать. А еще говорил, что в апреле безопасно. Но случилась буря, мы чуть не погибли!

– Нет-нет, Шери. Вы не погибли, нет. Мадам Удача нам улыбнулась.

– Ты имел в виду Госпожу Удачу, – вставила я, и они рассмеялись.

Отец поправил мамины волосы, заправив локоны ей за уши. Она протянула ему ладонь, а он схватил ее и прижал к губам. Мама спрятала лицо у него на груди. Они не произносили вслух слово «любовь», но та ощущалась во всем, и я хотела того же для себя, мечтала оgrand amour8.

Папа подбросил углей в печь, глаза сияли от переполнивших его чувств. Он пел «Жаворонка», поджаривая на сковородке замороженный бекон. Потом наблюдал за тем, как мы его уплетаем, словно за настоящим чудом.

– Сегодня, цыплятки, мы пойдем прогуляться и полюбуемся божественной красотой этих гор.

Мы вышли из нашей норы на солнце и увидели перед собой бесконечные просторы, расстилающиеся до самого горизонта, словно морская гладь. Пики подобно волнам вздымались в небо. Нас ослепило это белое сияние.

– Это храм Господа, – театрально объявил отец. Когда-то он путешествовал с цирком и научился жонглировать, а еще висеть на строительных лесах со стамеской в руке и глотать пламя. А потом сбежал с ирокезами и научился видеть в темноте и вить гнезда на деревьях – так он рассказывал. Как-то прожил в палатке целую зиму. А щеглы ютились в его бороде. Он говорил на канадском французском и американском английском. И умел ходить на руках.

– Мунстоун9 – название, которое дали этому месту в древности, – сказал отец, – потому что когда-то от Луны отвалился кусок и упал прямо сюда.

Половина его историй были правдой, а две трети нет, как заявлял он сам, но никогда не признавался, что в них правда, а что выдумка. Отец посадил Кусаку на загривок и положил ладонь на плечо Генри.

– Пойдем посмотрим окрестности.

Мы направились вверх по склону по истоптанной ботинками тропке. Я искала глазами магазин, церковь или школу, но взгляд натыкался лишь на хижины, цеплявшиеся к скалистой стене так же отчаянно, как сама я цеплялась за надежду, что не застряну на этом голом пике надолго.

– В пятой хижине живет Сетковски. В четвертой Брюнер. В каменном доме на верху холма начальник Тарбуш. А пустые помещения – для летней смены. – Отец махнул рукой в сторону длинного здания с железной крышей, высившегося на столбах и плотно прижатого к горе – общежития для рабочих. Папа жил там два года до нашего приезда. – Здесь всем заправляет миссис Квирк. В ее лавке продается уголь и кофе. Но лучше ездить за покупками в город. В лавках компании все вдвадорога.

Я рассмеялась.

Он потянул меня за косу.

– Что смешного?

– Втридорога, – поправила я.

– Сильви все знает, – заметила мама. – Первая в классе.

Это было редкое проявление материнской гордости и в то же время предупреждение мне: не вести себя как «мадемуазель всезнайка». Мама хотела лишь, чтобы мы хорошо зналиlangue maternelle10 и не портили его словечками янки. Она относилась к ним как к заразе и не позволяла мне говорить своими словами.

Мы свернули за поворот и добрались до плоской платформы, на которой трудились рабочие и лошади, а рядом зияла черная дыра, выдолбленная в боку горы.

– Каменоломня Паджетта, – с гордостью произнес папа.

– И это все? – вытянул шею Генри. – Эта пещера?

– Ох, – перекрестилась мама.

Вход напоминал распахнутый беззубый рот кита. Вокруг нависали платформы, грузовые стрелы, веревки и леса с приставленными к ним лестницами. Краны, прикрепленные к отвесной стене, топорщились как усы, на тросах болтались массивные крюки размером с ребенка. По всему двору громоздились кучи белой породы, словно гигантские куски сахара.

– Самый красивый камень в мире, – просиял папа. – Идеально-белый, для статуй. Одна большая жила с золотой прослойкой. На милю уходит в глубь горы.

– Золото? – Глаза у Генри загорелись. – Настоящее золото?

– Не-а. Пирит придает мрамору желтые прожилки. Очень красиво.

– Пирит – дурацкое золото, – пояснила мама.

– Золото дураков, – поправила я, не сдержавшись.

– Герцог Паджетт не дурак. Он семикратный миллионер, – заметил отец. – Смотрите, вот так мы делаем его богатым.

– Берегись! – раздался крик. Послышались пронзительные свистки. Стайка мужчин окружила обернутый цепями каменный блок размером с рояль. Кран над ними повернулся и спустил болтающийся крюк. Один из парней запрыгнул на верх камня и, когда тот стал подниматься, ухватился за подъемную цепь и сделал сальто.

– Это Сетковски, – пояснил отец. – Он катается на белой птице.

– Хочу попробовать, – воскликнул Генри.

Мама зажмурилась.

– Никогда, – выдохнула она.

Кран перекинул камень за край скалы, там он раскачивался над головами рабочих, копошившихся во дворе как муравьи, на высоте пятидесяти футов. Я представила, что цепь сейчас лопнет, глыба рухнет и расплющит их всех. Но она медленно шла вниз, пока показушник Сетковски махал шляпой, и наконец опустилась на плоскую грузовую телегу. Шесть лошадей потащат ее вниз в город на шлифовальную фабрику.

– Этот вот камень, – показал пальцем отец. – Стоит сто тридцать долларов за тонну. Тридцать тонн уходит на греческую колонну. Представьте, сколько всего колонн в здании банка. А библиотеки? В этой горе хватит мрамора на триста лет. Посчитайте.

– Здесь миллионы! – ахнул Генри. – Можно пойти в каменоломню и посмотреть?

– Нет, – отозвалась мама. – Опасно.

– Красиво, – возразил отец. – Когда туда заглядывает солнце, пыль в воздухе становится золотой, словно божьи искры. Ты изумишься. Сама графиня приходила сюда на экскурсию.

– Графиня? – переспросила я.

– Жена герцога. Из Брюсселя. Она бельгийка, – пояснил отец. – Вам, дамы, лучше вернуться. Я покажу Генри каменоломню. Это восьмое чудо света.

– Сильви, – позвала мама, оторвав меня от разговора о графинях и чудесах.

– Но я… – будь я мальчишкой, смогла бы прокатиться на белой птице. Будь я графиней, пришла бы в каменоломню посмотреть на золотую пыль. Но я была послушной дочерью, и мне все запрещалось. Что еще мне не дозволялось делать? Список был длинный. Даже здесь, на Диком Западе, мне оставались лишь домашние дела и скука.

Папа заметил мое разочарование.

– Подожди лета, Птаха. Лето чудесная пора, увидишь. На холмах море цветов, а в реке плавают радуги.

– Он имеет в виду форелей, – пояснил всезнайка Генри.

– Я имею в виду радуги, – возразил отец и пошел показывать Генри каменоломню.

Мама указала рукой на свисающий крюк:

– Видишь опасность? Он всегда глупо рискует, ваш отец.

«Я хотела бы походить на него», – подумала я. Но я всегда походила на нее, была тихой и послушной. Я взяла Кусаку у нее из рук.

– Что бы я без тебя делала? – с благодарностью воскликнула мама.

«Заставила бы Генри тебе помогать», – подумала я. Но это мой удел – помогать ей с заботами. А Генри пойдет с папой, будет ездить на белой птице и любоваться ослепительным зрелищем карьера. Мы с мамой вернулись назад в безопасную клетку хижины номер шесть, подальше от восьмого чуда света. Мои зубы упрямо стиснулись. Какие бы чудеса ни водились здесь, в Золоченых горах, я приняла твердое решение увидеть их все.