Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.

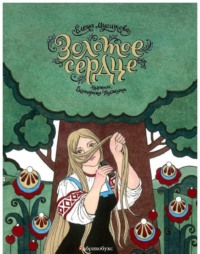

Kitobni o'qish: «Золотое сердце»

© Елена Мусатова, 2020

© Екатерина Волжина, 2020

© ООО «Издательство «Абрикос», 2021

© ООО «Абрикос Паблишинг», 2020

I

Близилось Рождество. Ночами яркие звезды, как свечи, горели в небе. На пригорке стояла деревушка – соломенные крыши изб казались заснеженными стогами. Дом Мартына Гавриловича видно было издалека, он возвышался над снежными заносами и гордо посматривал на соседей, словно не считая их за ровню. Тесовую крышу венчал петушок, окошки в кружевных наличниках сверкали стеклами, крыльцо с высокой лестницей украшали витые столбики-колонки.

Задняя дверь отворилась, и во двор вышел хозяин – Мартын Гаврилович. Перед праздником он всегда собственноручно колол свинью, а в помощники приглашал дальнего родственника. И в этот раз Мартын Гаврилович ловко управился со своим делом, проследил, чтобы помощник собрал кровь в чашку, и похлопал свинью по жирному боку.

– Пудов десять будет.

Жена Мартына, кутаясь в шаль из козьего пуха, тоже вышла во двор. С первого взгляда было заметно, что Прасковья на сносях. У Мартына с Прасковьей подрастало пятеро детей, и все девочки, что несказанно огорчало отца, мечтавшего о сыне. Мартын очень любил своих дочек, но они улетят из родительского гнезда, будут хозяйничать в чужих избах, а на родном корню должен остаться наследник. Мартын даже расщедрился в церкви на самую толстую свечку и сделал подарок батюшке: принес ему старого петуха.

– Мартынушко, ты Степановну позови, – сказала Прасковья, – мне одной не управиться. Она бы и колбасы начинила. Помнится, Степановна лучшей мастерицей в деревне была. Небось не позабыла еще, как делается.

Степановной звали старушку, жившую на краю деревни в такой низкой избушке, что окошки едва не касались земли. Кормить Степановну было некому, и она нанималась к соседям на поденную работу, какая была ей по силам. Но основной доход ей приносила колода засаленных карт. Их Степановна раскидывала перед любопытными девками и вдовами, а еще разгадывала сны и, щуря подслеповатые глаза, смотрела на воду, пытаясь увидеть образы и знаки.

– Степановна, давно ли стала ворожить? – посмеивались над ней соседки.

– Будешь ворожить, коли нечего в рот положить, – беззлобно ворчала старушка.

Жила она раньше с дочерью, внуком и его женой. Но дочь и внук с невесткой в одночасье умерли, заболев неизвестной болезнью. Старуха отвезла на погост три неструганых гроба, пришла в опустевшую избу и заплакала. Думала, что и ей осталось недолго мучиться на этом свете, но тут из люльки, подвешенной к потолку, донеслось попискивание. Внуков сынок Николаша давал знать, что он-то жив и хочет есть.

Принялась Степановна выхаживать младенца. Ребенок был слабым и худым, все кунежился1. Несколько раз он всерьез собирался отправиться вслед за родителями, тогда Степановна шла в церковь, ставила свечку Николаю Угоднику – правнукову небесному покровителю – и горячо молилась. Мальчик выздоравливал. Николаша был отрадой для старой бабки – синеглазый, светловолосый, с ямочками на щеках, появлявшимися от приветливой улыбки.

– Как солнышко он для меня, – говорила Степановна, – хмурый день с ним веселее кажется.

В деревне видели, как старуха выбивается из сил, пытаясь прокормить себя и ребенка. Весной, как только появлялась молодая зелень, Степановна брала мешок и шла на луг, под завязку набивала мешок крапивой, снытью, щавелем, а дома варила из этого похлебку. Мартын не раз хотел ей помочь: то кусок сала отрежет, то отложит ковригу хлеба, не с лебедой, как приладилась печь старуха из-за нехватки муки, а белого, пшеничного. Однажды, расщедрившись, налил в кувшинчик меду. Но всякий раз нападала на Мартына вражья сила и мешала отдать гостинцы: кусок сала вырастал в его глазах до невероятных размеров, и казалось Мартыну, что у самого ничего не останется, если он это отдаст. Коврига была слишком сладка для голодранцев, вдруг у них с непривычки к белому хлебу разболятся животы. Ну а мед – на что он им? Чай не пьют, сырую воду хлебают.

А Степановна спокойно жила, ни у кого ничего не просила и ничего не ждала. Мало того, Прасковья иной раз завидовала старухе: надо же, бабка как ни пойдет в лес, корзину белых грибов тащит, а она с дочками третьего дня едва с десяток набрала.

– Соседка-то наша – колдунья, – втолковывала Прасковья мужу. – У нее две курицы – и каждый день несутся, а у нас стадо – и яичницы пожарить не из чего.

Конечно, Прасковья преувеличивала. У них с мужем хозяйство было полная чаша. Не только по праздникам стояла на столе жирная куриная лапша. А с ярмарки привозил Мартын любимым дочкам наряды и сладости, каких в деревне не видывали.

* * *

Степановна пришла по первому зову. Она рассчитывала к празднику получить немного мяса. Привела с собой и Николашу. Уцепившись за бабкин подол, он ковылял на слабеньких ножках. Старуха сняла с мальчонки шаль, усадила возле теплой печки.

– Погрейся, родимый, – сказала она, – на улице мороз крепкий. Вон как за личико тебя куснул.

– Мешать не будет? – недовольно спросила Прасковья.

– Нельзя несмышленышу одному в избе сидеть. Домишко мой замело снегом, солнышко в окошко заглянуть не может. Днем темень, и ночью темень, лучину жгу. Я дитя с огнем не оставлю. Он у меня смирный, не пикнет, вот хлебушка погрызет, зубки-то молоденькие.

Старуха посмотрела, не предложит ли хозяйка мальчику кусок хлеба, но, так и не дождавшись, достала из кармана и протянула внуку замусоленную корку.

Чтобы дочки не мешали, Прасковья отправила их к тетке, жившей в этой же деревне. Поняв, что помощников не будет, Степановна только вздохнула. Рассиживаться и лясы точить было некогда. Она без промедления принялась за работу. На печку поставила вариться свиные ножки и голову, перемыла и начинила кишки гречневой и пшенной кашей, смешанной с кровью и жареным луком, пересыпала пласты сала крупной солью.

Обедали постными щами, вареной картошкой и квашеными огурцами.

– Гляди-ка, – покачала головой Прасковья, – Николаша твой мал да удал, третью картошку в рот тянет.

Мальчик, поняв, что говорят о нем, испуганно отдернул ручонку, протянутую было к чугунку.

– Ешь, не робей, – приободрила его Степановна. – Хоть по миру иди, – пожаловалась она Прасковье, – может, добрые люди подали бы чего. У меня в погребе одни огурцы да капуста, картошку только на семена берегу. Напали мыши, всю сгрызли.

– Подадут, жди, – усмехнулась Прасковья, – народ жадный стал, зимой снега не выпросишь. А ты иль девкам на женихов гадать перестала? Совсем дохода нет?

Старушка промолчала и отложила в сторону надкусанный огурец.

День прошел в хлопотах. Было заметно, что Степановна устала, она охала и терла рукой спину. Вечером, когда старушка собиралась уходить и закутывала внучонка в дырявую шаль, Прасковья сунула ей кусочек сальца величиной с ладонь.

– Тебе за труды.

– Видать, невелики труды мои были, – вздохнула Степановна, быстро заморгала, будто в глаз ей попала соринка, потом положила сало в карман фартука, взяла Николашу за руку и ушла в темную морозную ночь.

Было слышно, как скрипит снег под ее валенками.

– Ишь ты, даже не поблагодарила, – обиделась Прасковья.

– Ты бы, того, побольше отрезала, – заметил Мартын.

– У самих пять душ есть просят да шестой наготове. На весь мир пирога не испечешь, рубахи не сошьешь, да и картошек они на три дня вперед наелись.

* * *

На следующий день, в сочельник, в доме Мартына колбаса шкварчала на сковородке. В сенях в большой чашке стыл холодец, в дубовом бочонке под гнетом лежало сало, разделанные куски мяса были прикрыты чистой рогожкой. В углу валялось свиное рыло, им Прасковья брезговала и всегда отдавала собакам.

– Ой, ой, какие запахи, – ныли дочки, вернувшиеся от тетки. – А мы должны зерна есть, да и то после звезды.

– Ах вы мои ненаглядные! – проговорила Прасковья. – Проголодались? Подождите маленько, скоро разговеемся. Попостимся хорошенько, и Господь к нам за это милостив будет.

Наконец в небе появилась первая звездочка. Вся семья села за стол для вкушения сочива. Прасковья поставила перед домочадцами чугунок с вареными пшеничными зернами, куда она добавила сушеные яблоки, орехи и мед.

– Вкуснота, сладкота, – приговаривали дочки, отправляя сочиво в рот.

– Ты калитку хорошо запер? – спросила у мужа Прасковья. – А то сейчас колядовщики саранчой налетят. Уж такие настырные! Хотя у меня две лепешки медовые подгорели, можно отдать. Иль Степановне завтра отнести, пускай Николашка полакомится.

– Да запер, не беспокойся, – отмахнулся Мартын. – А все ж Степановну мы обидели.

– Поменьше о пустяках думай, – ответила жена, – их двое всего, наварят каши с салом, куда как наедятся. На месяц хватит!

– Да уж, на месяц, ты б еще «на год» сказала.

Прасковья собралась было заговорить о бережливости, чтоб и дочки послушали материнские наставления, но тут дверь распахнулась, и в избу ввалилась женщина. Клубы пара тотчас окутали ее, и супруги поначалу не могли понять, кто из деревенских решил их навестить. Ходили к Мартыну с Прасковьей неохотно, только по большой надобности. Острые на язык бабы говаривали: «Ох и проголодалась я, будто у Парашки на беседе побывала».

Домочадцы во все глаза смотрели на гостью. Но это была не деревенская кумушка, а самая грязная и оборванная нищенка, которую только можно было себе представить. Одежда лохмотьями, глаза, обведенные черными кругами, лихорадочно блестят. Женщина была простоволоса, обеими руками она прижимала к груди небольшой сверток, замотанный в платок. Нищенка едва шевелила замерзшими губами.

– А ты говоришь, запер, – с досадой сказала Прасковья мужу.

– Подайте Христа ради, – взмолилась женщина и, переложив сверток в правую руку, левую протянула вперед.

Прасковья, опасаясь дурного глаза, особенно теперь, когда была на сносях, велела мужу гнать несчастную прочь.

– Это прямо дух нечистый, – прошептала она на ухо Мартыну, – собаки голоса не подали, шагов на крылечке не было слышно, дверь не скрипнула.

Мартын нехотя встал из-за стола. Женщина, поняв по его мрачному лицу, что ей ничего не дадут, рухнула на колени:

– Не гоните, миленькие. Дайте хоть переночевать у порога. Соломки пук бросьте, мне хватит. Страшно на улицу выходить, метель поднялась такая, что в двух шагах ничего не видно. Кабы до смерти меня не закружила.

Но Мартын уже ухватил нищенку за худое плечо.

– Хорошо, хорошо, уйду сейчас, – продолжала она. – Но вы хоть поесть мне дайте. Когда в желудке пусто, ноги идти не хотят, подгибаются, а перед глазами туман стоит. Пока до вас добрела, ветер со мной играл: то в один сугроб закинет, то в другой. Еле выкарабкалась. Да и боюсь, руки от голода совсем ослабнут, и я но́шу свою драгоценную потеряю.

Женщина схватила руку Мартына, прижала к потрескавшимся губам:

– Не губи невинную душу.

Видя нерешительность мужа, который медлил вытолкать нищенку, Прасковья велела:

– Что смотришь? Вон ее! Носит их на нашу голову. Нищая! Мы каждый кусок хлеба по́том зарабатываем, а она пришла на готовенькое. Накорми ее, напои, спать уложи. Завтра она шубу мою новую попросит, так что – выложить? Пусть в батрачки нанимается, а то на дармовщинку желающих много.

Нищенка тяжело дышала.

– Да в церковь же вы ходите! Меня не жалеете, дитя пожалейте! Как мне с ним возвращаться на ветер, в непроглядную тьму?

Словно в подтверждение ее слов, из свертка, который она прижимала к груди, послышался слабый плач.

– Вас как зайцев в лесу, один умрет – десять народятся. – Прасковья решительно поднялась.

– Хозяйка, у тебя ж самой дите будет, – заплакала нищенка, – дай хоть яичек, молочка налей, кашки в ладонь положи.

– А ну пошла вон.

– Да у тебя в сенях много чего сложено. Я без спросу не взяла. И сало там, и холодец.

– Ишь ты, честная какая, не взяла. И как рассмотреть впотьмах все успела. – Прасковья, выпятив живот, медленно наступала на женщину. – Что стоишь как колода? – прикрикнула она на мужа. – Пусть возвращается откуда пришла!

В четыре руки они вытолкали нищенку из избы, согнали с крылечка и выбросили за калитку.

– Хоть рыло свиное отдайте, я его погрызу! – крикнула та, оказавшись на улице и оборачиваясь к дому.

Метель взлохматила ее волосы, потянула за подол ветхого платьица. Ветер подхватил снег, развернул его непроглядной пеленой, укутал женщину, скрыл от глаз.

– Вот еще, – отозвалась Прасковья, собственноручно задвигая засов на калитке, – рыло ей понадобилось, самим пригодится.

– Пригодится, – донесся до нее звенящий голос. – Не пожалей потом!

– Негодная, еще угрожать мне будешь! – разозлилась Прасковья.

Нищенка не отвечала, слышался только вой метели. Во дворе, словно опомнившись, залаяли собаки.

Мартын и Прасковья вернулись в избу. Было тепло, но Прасковья озябла и накинула на плечи шаль.

– Принесла ее нелегкая, – ворчала она. – Водой святой умыться бы надо, уж больно глаза черны у этой гольтепы2.

Она взяла бутыль, стоявшую у коника3, плеснула воды на ладонь, обтерла лицо и помочила глаза.

– А ты стал как пень, – повернулась она к мужу, – руки, что ль, у тебя отсохли? Надо было сразу ее вытолкать. А то развели разговоры.

Мартын молчал. Он сидел у стола, подперев голову рукой.

– Иль мы не русские, – наконец произнес он. – Наступает великий праздник, Рождество. Его добром встречать надо, а мы куска пожалели. Сначала Степановну обидели, теперь человека с дитем в метель выгнали. Куда она пойдет? Дорогу замело, ветер с ног сбивает. На нашей совести грех будет, Прасковья, если с ней что случится.

– Ну давай, догоняй. Отдай ей все. И холодца в карман навали, и колбас на руку навесь. Пусть наедается. А мы с голоду помирать будем.

Но Мартын, не слушая жену, качал головой и повторял:

– Не по-людски это. И колядовать к нам не ходят. Вроде не самые бедные, а соседи сроду на огонек не заглянут.

Прасковья подошла к мужу, обняла:

– Добрый ты у меня, Мартынушко, всяк тебя облапошить старается. Ну кому ты поверил? Думаешь, и вправду баба эта голодная? Да у нее полный мешок сухарей спрятан. Она нарочно глаза углем намазала и тряпье надела. И разве можно в такую пропасть с младенчиком выходить? Взяла у кого-нибудь, чтоб людей разжалобить, чтоб ей куски послаще подавали. У нее дом краше нашего, сундуки, набитые добром, в ряд стоят.

– Может, ты и права, – ответил Мартын, – а все ж не по-людски.

– Ох, спать пора, заговорились мы что-то, – спохватилась Прасковья, – дочки вон уже храпака дают. Пойдем и мы, любезный, на перинку.

* * *

Утром метель улеглась. Снег сверкал и искрился. В синем небе застыло холодное солнце. Далеко был слышен в морозном воздухе звон церковных колоколов. Мартын с семейством отправился в церковь в соседнее село. Тропинки замело, все то и дело проваливались по колено. Только Прасковья, по причине своего положения, кряхтела и жаловалась, а дочки, нарядные, краснощекие, в шалях с кистями, в белых новых валенках, с радостным визгом падали в пушистый снег, отряхивались и снова падали.

На обратном пути, уже подходя к дому, Мартын увидел мужиков, стоявших у его тесовых ворот. Те, заметив хозяев, молча расступились. Вчерашняя метель намела высокие сугробы, и из одного торчала худая нога в чуне4.

– Никак кто помер? – испугался Мартын, стаскивая с головы шапку.

– Нищая вечером по деревне ходила, да недалеко от вашего дома ушла, – ответил один из мужиков.

– У нас она не была, – сказала Прасковья.

– А люди видели, что была.

– Это кто такой востроглазый?

– Степановна, соседка твоя.

– Врет старая! Вот как мне за доброту отплатила!

– От Степановны никто лишнего слова не слышал, зазря она ни разу на человека не сказала. Мы, Мартын, могилку выкопаем, человек все же. Останется на улице – собаки порвут. Ты хоть на водку дай.

– Как же, как же, на водку и по рублю на брата, – зачастил Мартын. – И закуски наберу.

Будто озноб пробрал его до кости, залез за барашковый воротник, и ледяные руки сжали сердце – не вздохнуть. Мартын вошел в избу, утирая шапкой лицо.

– Что ты? – удивилась Прасковья. – Переполошился, как малое дитя.

– Мы в смерти повинны, – покачал головой муж. – Грех-то какой. Невинную душу загубили. Чем мы лучше разбойников?

– Эх, еловая твоя голова, – разозлилась Прасковья. – Дочерей по миру пустить – вот грех. Ты же добренький – готов все сундуки вытряхнуть, нищим раздать. Ну, хватай, бери. Чей сундук тебе открыть? Дунькин? На! – Прасковья откинула кованую крышку и принялась выкидывать из сундука шали, куски полотна, бусы, праздничные атласные кофты, шерстяные юбки. – Нищих-то много. Это дочерей пять, а побирушек не пересчитаешь. Обуй, одень эту голытьбу, они же потом первые над тобой посмеются. И не забудь: у нас еще золотые монеты припрятаны. Куска лишнего недоедали – накопили. Ты их тоже отдай, душа добрая. Может, в раю для тебя местечко приготовят.

– Эх, – взревел Мартын, – не была бы ты на сносях, сейчас бы взял плеть да отхлестал по спине. Нет в тебе жалости!

– Зато в тебе с избытком, так через край и плещется. Ни о ком у тебя заботы нет – ни о жене, ни о дочках. – Прасковья все больше распалялась. Щеки ее раскраснелись, волосы растрепались, и Мартын уже не рад был, что затеял этот разговор, как вдруг Прасковья охнула, схватилась за живот и поплелась к кровати. – Прихватило что-то, неужто началось? Да рановато вроде. Это ты меня, Мартын, своим упрямством довел. Ох, тяжелехонько. Ой-ой! – завопила вдруг Прасковья во все горло. – Моченьки нету терпеть. Посылай, Мартын, за повитухой.

Повитуха пришла скоро. С собой привела внучку и тут же, выторговав у Мартына кусок сала с прослойкой, завернула его в тряпицу и отослала девчушку домой.

– Я помираю, чуть со светом белым не расстанусь, а она о чем думает, – попеняла старухе Прасковья. – Неужто я бы тебя обманула?

– И-и, милая, – улыбнулась повитуха, разматывая шаль и снимая одежу, – ты баба на обещанья щедрая, хоть лопатой греби, а как отдавать – и с наперстком не приходи. Я у тебя ума набралась, как-никак, пятерых приняла.

Повитуха подошла к роженице.

– Не волнуйся, сердечная, – ласково сказала она, – чай не первого ждешь, давай я тебе живот разомну, вот так, ляг поудобней.

К утру следующего дня на свет появился ребеночек.

– Вот и хорошо, вот и ладненько, – приговаривала старушка, принимая на руки младенца и заворачивая в кусок полотна.

– Парень? – спросил Мартын. Предвкушая радостную весть, он заглянул за ситцевую занавеску.

– Вот я тебе! – замахнулась на него полотенцем повитуха. – Девка.

– Врешь! Сын у меня!

– Говорю, девка! На! – Старуха сунула ему в лицо красного вопящего младенца.

– Ты, видать, смеяться надо мной вздумала, – рассердился Мартын, – поросенка вместо дитя подаешь.

Повитуха ткнула свой острый нос в сверток и только теперь рассмотрела маленький свиной пятачок.

– А-а-а-а, люди добрые! – завопила повитуха, роняя ребенка на лежанку. – Сколько родов приняла, а ввек не видала, чтобы баба порося рожала.

Повитуха схватила в охапку свою одежу и бросилась к двери.

– Стой, – Мартын еле успел ухватить ее за руку, – мяса отрежу, полсвиньи отдам, только не рассказывай никому. Мало тебе? – в отчаянии крикнул он. – Денег дам, рубль хочешь? Ну, тогда десять, четвертной не пожалею.

– Что с тобой, милый, – вроде как с сожалением проговорила старушка, – да во всем мире столько денег не наберется, чтобы я молчала.

* * *

С высокого крыльца Мартын видел, как повитуха побежала к Авдотье – самой большой сплетнице на деревне. Через какое-то время они выскочили на улицу уже вдвоем. Авдотья спешила так, что на ходу вдевала руки в рукава старенького тулупчика. Бабы бежали от одной избы к другой.

– Эх! – Мартын с досадой стукнул кулаком по резным перилам. – У людей горе, а им, сорокам, забава. Всю деревню оповестили.

С тяжелым сердцем он вошел в дом. Красавицы дочки, с нормальными вздернутыми носиками, не поросячьими, сбились у печки, круглыми от ужаса глазами смотрели на отца.

Мартын отдернул занавеску, за которой лежала несчастная заплаканная Прасковья.

– А-а, теперь плачешь, слезы льешь?.. Небось сейчас бы нищенке все отдала! Вот тебе твоя жадность. Рыло свиное пожалела, голодного человека с дитем малым из дома выгнала, на смерть лютую. Всю жизнь теперь свиной пятак перед глазами стоять будет.

– Мартынушко, ежели я и виновата, разве ж со зла? О вас, родненьких, заботилась. Что же делать теперь? На улицу со стыда не выйдешь.

Мартыну стало жалко Прасковью, хотел он ее утешить, сказать доброе слово, как вдруг она, приподнявшись, жарко зашептала:

– Утопи, выбрось в прорубь, пока никто не видел. Людям скажем: умер младенец, а повитуха сослепу не разглядела.

Спеленатый младенец лежал у ног Прасковьи, куда его и бросила повитуха. Мартын осторожно поднял тугой сверток. Щечки у ребенка были круглые, пятачок розовый, а вытянутое рыльце покрыто пушком. Длинные темные ресницы дрогнули, и открылись чистой голубизны глаза. В горле у Мартына защипало, он бережно положил дочку в люльку.

– Ну нет, женушка, хватит с меня, еще один грех на душу не возьму. Наша вина – сами ее искупать будем.

– Как? Хоть неделю в церкви на коленях стой – пятак не отвалится…

Соседки, прежде не поднимавшиеся на крылечко Мартыновой избы, вдруг повалили в нее толпой. За какой-то день перебывала чуть ли не вся деревня. Напрасно Мартын запирал калитку. Бабы кричали и стучались до тех пор, пока хозяин не выходил их урезонивать. Досужие кумушки проявляли чудеса ловкости и изворотливости. Как ручей обтекает камень, так и они просачивались мимо хозяина. Протянув какой-нибудь пустячок Прасковье, соседки тут же кидались к люльке и с детским восторгом восклицали:

– И вправду свинья!

Некуда было деться от ехидных взоров, злых слов, брошенных в спину.

Дочери ревмя ревели, приходя с улицы.

– Нас ребята задразнили, хрюшками называют, – рыдали они на пять голосов. – Как завидят, сразу хрюкать начинают. А Макарка хвост свиной принес. А то, говорит, у вашей сестрицы пятачок есть, а хвоста небось нет.

Прасковья молчала.

* * *

Девочку окрестили по имени святой Маланьи. Крестной матерью взяли Степановну, хоть она и была стара летами, а отцом – священника. Больше никто не согласился. Имя девочки скоро все позабыли, даже мать с сестрами называли ее Хрюшкой. Только отец ласково говорил дочке: «Поросенушка ты моя, Поросенушка» – и щекотал заскорузлым пальцем бархатный подбородочек.

– В руки мне ее брать тошно, – жаловалась Прасковья. – Гляну на рыло свиное – и с души воротит, так и вышвырнула бы в хлев, пускай в нем хрюкает.

К груди она дочку не прикладывала, хотя молока было много, кормила из рожка. Младенца ждала бы неминуемая гибель, если бы не отец. Он подходил к люльке, ласково агукал Малаше, потом кричал жене:

– Ты девку кормила? Чего она как голодная губами шлепает?

– Пропасть ее возьми, – злилась Прасковья, – ест за семерых, а сама тощая. Куда все проваливается?

Но мужу не перечила и давала ребенку рожок.

Мартын смастерил дочке погремушку, Малаша играла ею, смеясь и похрюкивая от удовольствия, пока мать не заругалась:

– Мартын, уйми свиное рыло, аж голова разболелась от ее треска.

Прасковья обращала внимание на дочь, лишь когда хотела больно шлепнуть ее или ущипнуть.

– У, лихоманка тебя возьми. Свинья, она и есть свинья. И поди ж ты, не болеет ничем. Вон у Кузякиных сын позавчера помер, а этой хоть бы хны.

– Прасковья, не смей зла своему ребенку желать, какой родилась, такой и будем принимать, – рявкнул Мартын. – Дочь она наша!

– Тебе, может, и дочь, а мне никто. Чужого ребенка больше любила бы, чем вурдалака этого. У, ведьма проклятая. Всю кровь мою выпила.

– Вот что. – Мартын встал из-за стола, за которым стругал ложку, и решительным взглядом обвел домочадцев. – Слушай и ты, жена, и вы, дочери мои любимые. Всегда я с вами ласков был, прихоти-капризы исполнял, но если Малашу обижать будете, то берегитесь. Рука у меня тяжелая, попадете под горячую – сами не рады будете.

– Папенька, родненький, – заплакали дочки, – неужто из-за Хрюшки ты на нас осерчаешь?

– Тебя как звать? – Мартын схватил за плечи старшую дочку.

– Дунькой, ты забыл, что ли?

– А тебя? – спросил вторую.

– Лукерьей вроде окрестили.

– Ну а твое имя, третья дочь, какое?

– Совсем сдурел, – встряла Прасковья, – помешался со своей свиньей. Нюрка она.

– Ах, Нюрка! Всех, стало быть, помнишь. Так почему же Малашу вы Хрюшкой зовете? Она такое же дитя, как и все.

– Тьфу, – сплюнула жена, – да ты на рыло ее посмотри…

– Молчи! Маланья ее величают, зарубите себе на носу. Тебе, жена, она дочь, а вам, дочки любимые, – сестра родная. Еще раз услышу – не обижайтесь.

– «Величают», – передразнила его Прасковья, – ишь, барыня какая, слова ей, гадюке, не скажи.

Но при Мартыне дочку больше не обижала.

Малаше от отцова заступничества толку было мало. Он то в поле, то по хозяйству управляется, сестры и рады – изгаляются, как хотят. Мать иной раз и подбавит. Играла Малаша щепочкой, представляла себе, что это знатная барышня, заворачивала ее в тряпочку, вроде как наряжала. Приметили сестры – выбросили щепочку в печь. Принесла мать в избу охапку соломы, Малаша соломинок надергала, смастерила себе другую куколку – соломенную. Повесила ей на шею веточку – получилось коромысло, на него из бересты крохотные ведерки прикрепила. Сидит с куколкой в уголочке и тихонько в кулачок прыскает, смешно ей, как барышня за водой идет, покачивается.

– Что мусоришь? Никакой помощи от тебя нету, только баловаться умеешь, – заругалась мать и бросила куколку в печку.

К чему ни потянется сердце девочки – обязательно отнимут, засмеют или обругают. В избе Малаше отвели уголок около коника. На нем она спала, здесь же и играла, плакала, когда приходилось особенно тяжело.

Для пяти дочерей стояли пять кованых сундуков, в них собиралось приданое. Отец с матерью с ярмарки привозили своим ненаглядным доченькам подарки: цветастые шали, отрезы на юбки, бусы. Все складывали в сундуки.

– Малаше когда приданое начнем собирать? – спросил однажды Мартын. – Пора бы.

Прасковья усмехнулась:

– Думаешь, найдется дурачок, который замуж ее возьмет? А если хряк какой и встретится, то ему приданое без надобности – будут на пару в лесу под дубом желуди грызть.

Сестры расхохотались, особенно старалась старшая Дунька. Малаша, сидевшая за прялкой, ничего не ответила, только слезы скатились по щекам.

Хотя мать постоянно попрекала ее куском хлеба, из всех сестер Малаша была самая работящая. Уже с пяти лет выучилась прясть. Как утром сядет за прялку, лишь за обедом, пока ложкой стучит, отдохнет. Вечером сестры спать улягутся, а Малаша все работает. Напрядет шерсти, потом принимается носки вязать, варежки.

– Была бы хорошая, я б в ней души не чаяла, – рассказывала Прасковья соседкам у колодца. – На работу бедовая, все в ее руках так и горит. Избу подметет, посуду перемоет, прядет хорошо, будто большая: ниточка ровненькая идет, без единого узелочка. А вот не лежит моя душа к ней, и ничего мне от этой Хрюшки не надо.

– Потому душа твоя не лежит, – вступила в разговор Степановна, – что Малаша – чистый ангел. Ее мать родная клянет да ругает, а она ни разу про вас дурного слова не сказала. Прибежит ко мне, сядет у ног и в колени носом уткнется. Спрошу: «Малаша, откуда у тебя синяк на щеке?» – «Упала», – скажет. Смиренная у тебя дочь, Прасковья. Любит она вас, хоть вы этого и не заслуживаете.

– Ишь ты, – подбоченилась Прасковья, – туда же себе, одной ногой в могиле, а других судишь. Иль сама без греха? Ты гадать бросила только потому, что сослепу пики с червями путать начала. Подрастет Хрюшка, я знаешь за кого ее сосватаю? За Николашку твоего. Вот пара хороша будет – свинья да блажной.

– Эх, – вздохнула Степановна, – сердце твое коростой покрылось, не пробиться к нему.

Мартын Гаврилович был мужик грамотный, умел читать, писал, правда, коряво, но если кому прошение нужно было составить – обращались к нему. Решил обучить грамоте дочерей. Зиму с ними бился, только младшенькая читала складно и скребла гусиным перышком по бумаге, выводя красивые, ровные буквы.

– Нам грамота ни к чему, – заявили старшие дочери. – Пусть Малашка-свиняшка старается, глядишь, пропитание себе заработает.

* * *

Малаше было лет двенадцать, когда в избу Мартына пришла странница. После смерти женщины и ребенка Мартын строго-настрого запретил жене гнать побирушек, да и Прасковья не посмела бы этого сделать, так сильно на нее подействовала история со свиным рылом.

Но хотя нищих во все годы было много и по деревне они ходили, дом Мартына Гавриловича будто не замечали. Дело было зимой. Однажды ранним вечером залаяли собаки, возвещая приход чужого человека. Прасковья вышла отворить калитку – перед ней стояла невысокая старушка с круглым приветливым лицом. Тихо падал снег, тулупчик странницы и платок на голове были белыми. Старушка до земли поклонилась хозяйке:

– Мир дому твоему. Позволь, любезная, побыть у тебя немного.

Прасковья окинула старушку оценивающим взглядом – одежда у той была ветхая, но опрятная – и согласилась. Не то чтобы она старалась угодить мужу, а больше хотела прищемить языки деревенских кумушек, которые никак не забывали давнюю историю. Да и слово «немного», сказанное старухой, предполагало, что та пробудет у них вечерок, не больше.

В избе странница сразу пристроилась возле Малаши, сидевшей со своей прялкой на конике.

– Рукодельная ты, красавица.

Малаша зарделась, а сестры захохотали. Старушка покачала головой:

– Ох, я будто не в избе, а в стойле оказалась. Так и слышится, будто лошади ржут.

Прасковья сдвинула красивые черные брови.

– Ты, бабка, думай, что говоришь, а то мигом на улицу отправишься.

– Мороз к вечеру крепчает, – ответила странница, – боюсь, кабы до смерти не замерзнуть.

Прасковья стиснула зубы от этого неприкрытого намека и прикрикнула на дочерей, чтобы те успокоились.

– Ты отложи прялку, красавица, отдохни, а я тебе что-то покажу, – сказала странница. Из своего мешка она достала маленькую котомочку. – Здесь у меня всякие лоскутки собраны. Посмотри сама. Есть парчовый, ситцевый, кусок рогожки и миткаля, ленточка кисеи, шелковый1. Какой лоскуток вытянешь, такой у тебя муж будет.

Сестры прислушались. Прасковья, хлопотавшая у печки, заметила:

– На Святках гадать надо было, сейчас ни к чему.

– Жизнь будущую никогда не поздно узнать.

К старушке подскочила старшая Дунька, без спросу запустила руку в котомку и вытащила рогожку с тремя деревянными пуговками.

– Фу, – скривилась она.

– Правильно, – кивнула старушка, – купила ты себе судьбу с довеском.

Дунька не поняла, о чем говорит странница, и надулась. Лушка достала криво обрезанный миткаль.

– Нетвердо твой муж на ногах стоять будет, – пояснила старушка.

У Нюрки был цветной лоскуток, но мокрый – видно, снег попал в котомку и растаял, у Феклы в руках оказалась красная ткань, Акульке попался грязный кусок шерстяной материи с обтрепанными краями.