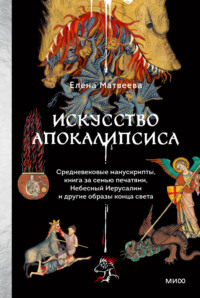

Kitobni o'qish: «Искусство Апокалипсиса. Средневековые манускрипты, книга за семью печатями, Небесный Иерусалим и другие образы конца света»

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Матвеева Е., 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *

Эту книгу я посвящаю моим родителям.

Особая благодарность моим друзьям, Татьяне и Павлу, а также о. Пантелеимону (Королеву)

Введение

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, без преувеличения можно назвать самой иллюстрируемой книгой Священного Писания. С момента возникновения христианства и до нашего времени художники неустанно обращались к его образам – ярким, загадочным, пугающим и завораживающим. Особенно повышался интерес к теме Откровения в нестабильные периоды истории. Каждый раз, когда на людей обрушивалась очередная волна бедствий, они начинали ждать конца света, и тогда появлялись новые толкования Апокалипсиса и новые связанные с ним произведения.

В ожидании апокалипсиса особенно отличилось западноевропейское Средневековье, которое началось с катастрофы – падения Западной Римской империи – и в целом прошло под знаком конца света. Но можно заметить, что человек и общество мало изменились за прошедшие века: просто, когда мир был моложе, человечество ярче переживало важные события, а в искусстве облекало их в более острые формы. Достаточно открыть «Осень Средневековья» Йохана Хейзинги, чтобы убедиться в этом. Разве не похоже то, как толпа с благоговением и восхищением внимала проповедникам, стараясь дотянуться до края их одежд, на то, как толпы фанатов следуют за кумирами в наши дни? И чем отличаются средневековые горожане со своим интересом к жизни королевского двора от современных людей, наблюдающих за жизнью селебрити в социальных сетях?

Меняются кумиры, мода, качество и условия жизни, появляются новые технологии, но интерес к вечным темам, к которым относится и Апокалипсис, никогда по-настоящему не ослабевает. Будь то мыслители Средних веков с их обращенным в небеса взором или эпохи Возрождения, ставящей во главе угла человека и его творческий гений, мятежные и мятущиеся романтики или утонченные интеллектуалы Серебряного века – все они так или иначе оказывались под впечатлением текста Откровения: напуганные или исполненные надежды, одни восхищались его образностью, другие пытались примерять описанные катастрофы вселенского масштаба к личным драмам.

Святой Иоанн в окружении семи ангелов

Неизвестный художник. Ок. 1340–1350 гг. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 108, recto, 2011.24.recto

Апокалипсис, как никогда, актуален и сегодня. Мы обращаемся к нему порой не задумываясь. Даже те, кто вряд ли читал текст Откровения, знакомы с его основными образами – они настолько прочно вошли в массовую культуру, что некоторые из них утратили свое первоначальное значение. Массмедиа, музыка, кинематограф, игровая индустрия обращаются к образам Откровения, разбирая текст на афоризмы, но в то же время способствуя подмене понятий. И вот уже Армагеддон – не место последней битвы добра со злом, а фантастический фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом в главной роли. Апокалипсис дал почву для философских притч и боевиков-блокбастеров, почти у любой уважающей себя метал-группы есть песня с отсылкой к нему, а журналисты часто используют выражения из текста Иоанна, чтобы сделать заголовки более звучными и бросающимися в глаза.

Но что стоит за этими образами? Как менялись представления об апокалипсисе на протяжении времен, почему ранние христиане не боялись конца света, а, скорее, ждали его с нетерпением и благоговением, как Откровение Иоанна Богослова нашло воплощение в визуальной культуре человечества? Во всем этом мы попробуем разобраться. Мы не будем касаться вопросов богословского толкования текста, это лучше описано в специальной литературе, например в работах отца Ианнуария (Ивлиева), но для полноты картины обратимся к историческому контексту, а также, рассматривая каждую отдельную эпоху, постараемся осветить особенности ее искусства. Так, мы будем изучать историю искусства по образам Апокалипсиса и поговорим не только о Западной Европе, но и о России.

Глава I. 2000 лет Апокалипсиса

Апокалипсис: кто, где, когда

Слово «апокалипсис» греческого происхождения – άποκάλυψις – и означает «откровение», а вовсе не «конец света», хотя именно с последним оно прочно ассоциируется у современного читателя.

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, был написан примерно в конце I века н. э. Церковная традиция считает его создателем апостола Иоанна, автора одного из Евангелий и трех посланий, включенных в библейский канон. Богослов – традиционный эпитет апостола Иоанна, «возлюбленного ученика» Христа.

Иоанн был сыном Зеведея и братом Иакова, в числе первых он был призван следовать за Христом.

В произведениях искусства мы встречаем Иоанна вместе с Петром и Иаковом в сцене Преображения, в изображении Тайной вечери он традиционно склоняется на грудь Христа, а в Молении о чаше, опять же вместе с Петром и Иаковом, показан спящим, пока Иисус молится. Иоанн – традиционно единственный из апостолов, которого пишут предстоящим к распятию. Именно его заботам вверил Богоматерь Иисус в момент распятия.

Преображение

Гравюра Мастера игральной кости с оригинала Рафаэля. 1516–1520 гг. The Metropolitan Museum of Art

Согласно житию, после Успения Богородицы Иоанн в сопровождении ученика по имени Прохор отправился в Эфес проповедовать Евангелие. Там он был схвачен и подвергнут пыткам. Согласно «Золотой легенде» Иакова Ворагинского, это происходило в правление императора Домициана (81–96 гг. н. э.), который был известен своей нетерпимостью к христианам и подвергал их жесточайшим гонениям.

Триптих «Распятие» с девой Марией, Иоанном, святым Иеронимом и Марией Магдалиной

Перуджино (ранее приписывалась Рафаэлю). Ок. 1482–1485 гг. The National Gallery of Art

«Золотая легенда» – сочинение доминиканца Иакова Ворагинского, епископа Генуи, представляет собой сборник житий святых и христианских легенд, написанных на латыни в середине XIII века. Одна из самых популярных книг в эпоху Средневековья, на которой базировалась иконография многих религиозных образов.

Иоанн был брошен в чан с кипящим маслом, однако вышел невредимым и даже помолодевшим. После этого был сослан на остров Патмос в Эгейском море вместе с учеником. Там апостол прожил много лет, творя чудеса, изгоняя бесов, исцеляя немощных и обращая в христианство жителей, на этом же острове ему было явлено Откровение, записанное Прохором со слов Иоанна, устами которого вещал Дух Божий.

Распятие

Фра Беато Анджелико. Ок. 1420–1423 гг. The Metropolitan Museum of Art

После смерти Домициана к власти пришел император Нерва, который относился к христианам терпимо и остался в истории как «добрый» и благородный император: он освободил из заточения и возвратил из ссылок всех пострадавших при Домициане, боролся с доносами, смягчил налоговую политику и сделал еще многое, чтобы расположить к себе народные массы. Тогда Иоанн покинул Патмос и снова отправился в Эфес, где и прожил остаток жизни. Таким образом, Иоанн был единственным из апостолов, кто умер своей смертью.

Святой Иоанн Богослов на Патмосе

Тициан и мастерская. Неизвестный художник. Ок. 1553–1555 гг. The National Gallery of Art

Эта версия выглядит весьма стройной и последовательной, однако уже в середине III века н. э. авторитетные богословы высказывали сомнения насчет авторства Откровения. Так, александрийский епископ и священномученик Дионисий (известный как Дионисий Великий или Дионисий Александрийский), тщательно изучавший Откровение, писал о том, сколь маловероятно то, что автором Евангелия от Иоанна и Апокалипсиса был один и тот же человек. Причина таких сомнений кроется в стиле изложения. Оба текста написаны на греческом, однако в Евангелии язык простой и правильный, а в Откровении, при всей его яркости и образности, – неправильный и шероховатый.

Император Домициан, беседующий со святым Иоанном Богословом, и святой Иоанн Богослов в котле с кипящим маслом

Неизвестный художник. Ок. 1255–1260 гг. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. Ludwig III 1, fol. 1, 83.MC.72.1

Специалисты, занимавшиеся анализом текста с лингвистической точки зрения, заключают, что греческий не был родным языком автора Апокалипсиса и часто очевидно, что он пишет по-гречески, а думает по-арамейски. Отсюда можно сделать вывод, что автор Апокалипсиса был иудеем.

Он прекрасно ориентировался в Ветхом Завете, постоянно обращаясь к нему и делая отсылки; его любимыми книгами были книги Исайи, Иезекииля, Даниила, Иеремии, Захарии, а также Псалтырь и Исход. Он знал и апокалиптическую литературу, которая появилась в эпоху между Ветхим и Новым Заветом, – о ней мы поговорим чуть позже.

Церковь тем не менее предпочитала придерживаться мнения, что Апокалипсис был написан апостолом, приводя различного рода доказательства и аргументируя различия в языке позднейшими сторонними правками и доработками. У такого подхода есть вполне веская и понятная причина: авторство апостола существенно повышало авторитет Откровения.

В настоящее время нет единого мнения, кто же все-таки написал Апокалипсис.

Также есть расхождения насчет времени создания текста. Мы уже упоминали, что в «Золотой легенде» трагические эпизоды пленения и мученичества Иоанна, а также его ссылка на Патмос приходятся на эпоху правления Домициана. Однако в других источниках эти события связываются с гонениями на христиан в правление Нерона (54–68 гг. н. э.). И Нерон, и Домициан были ревностными гонителями христиан. Однако их разделяет довольно продолжительный отрезок времени: после правления Нерона, со смертью которого прервалась династия Клавдиев, в результате развернувшейся борьбы за власть всего за год на престоле сменились четыре императора: Гальба, Отон, Авл Вителлий и, наконец, Веспасиан (69–79 гг. н. э.). Последнему удалось удержать власть и стать основателем династии Флавиев. Веспасиан и его сын Тит (79–81 гг. н. э.) относились к религиозным и философским течениям терпимо, но в правление Веспасиана произошло событие, которое не могло не повлиять на развитие христианского учения: именно тогда был разрушен Иерусалимский храм. Осада и падение Иерусалима стали кульминацией иудейского восстания против господства римлян и завершающим аккордом Первой Иудейской войны (66–73 гг. н. э.). Римляне ворвались в Иерусалим 30 августа 70 года н. э. После четырехмесячной осады Иерусалим был разрушен до основания, число погибших иудеев варьируется, в зависимости от источников, от миллиона до шестисот тысяч человек; современные исследователи, впрочем, считают эти цифры преувеличенными.

Таким образом, если Иоанн действительно создавал Откровение в эпоху Домициана, в описываемых им бедствиях могли найти отражение реально происходившие события. В свою очередь, другие толкователи предполагают, к примеру, что измерение храма в одиннадцатой главе Апокалипсиса (Откр. 11: 1–2) означает еще только предстоящее разрушение Иерусалимского ветхозаветного храма, на месте которого будет воздвигнута новозаветная христианская церковь. Следовательно, вопрос точной даты написания этого уникального памятника апокалиптической литературы все еще остается открытым. Однозначно ясно лишь то, что Откровение было создано в тяжелые для христиан времена, когда Рим воспринимался как абсолютное зло; автор Откровения описывает самые разнообразные ужасы, однако после всех страданий истинно уверовавших во Христа ожидают слава и блаженство.

Бюст Нерона

Паулюс Понтиус. 1638 г. The Rijksmuseum

Миф о конце света

Любая относительно развитая культура стремилась объяснить возникновение мира, а то, что имеет начало, имеет и конец – многие еще помнят историю с ожиданием конца света в 2012 году, предсказанного древними майя. Почти во всех мифологических системах есть мифы космогонические – о сотворении мира, однако детальная эсхатологическая концепция собственно о его конце проработана не везде. Интересно, что во многих культурах возникновение мира связано с первородным Хаосом: в мифологии Древнего Египта до начала творения Вселенная представляла собой безымянный Хаос, а затем Нун, олицетворение водной стихии, создал Ра; у греков, согласно «Теогонии» Гесиода, прежде всего возник Хаос; в китайской мифологии был распространен миф о Хаосе – Хуньдуне, из которого возникла Вселенная.

Что касается эсхатологических мифов, примечательно, что в языческих культурах «конец света» редко означает окончательный исход всего сущего: как правило, он знаменует конец определенной эпохи, обновление мира. К примеру, те же египтяне оптимистично верили, что в конце времен воды Нуна снова поглотят сотворенный мир, однако Ра, заключающий в себе все сущее, и Осирис, воплощающий силу возрождения, переживут катастрофу, и таким образом все, что нужно для начала новой жизни, сохранится и после конца света, а значит, мир продолжит свое существование.

Скандинавский конец света, известный как Рагнарёк, несмотря на обилие ужасов, жестоких битв и кровопролитий, также не является финальным аккордом существования Вселенной: за гибелью неизменно следует возрождение. Пусть главные боги падут в битве Света и Тьмы, а великан Сурт обрушит на землю всю мощь своего огня, видя, что ни добро, ни зло не могут победить, выживут дети Одина и Тора, а Лив и Ливтрасир – мужчина и женщина, укрывшиеся в пещере Ходдмимир и пережившие Рагнарёк, – станут новыми прародителями человечества.

Таким образом, история мира в подобных системах циклична, уничтожение никогда не является конечным, за ним всегда следуют возрождение и новая жизнь. В христианской же эсхатологии все иначе, она не циклична, а линейна: конец света произойдет только один раз и будет означать окончательный и бесповоротный крах мира земного, материального, в результате чего грешники будут обречены на вечные муки, а праведники обретут райское блаженство.

Апокалипсис – это вовсе не единственное произведение подобного жанра. В эпоху между Ветхим и Новым Заветом было создано значительное количество литературы, получившей название апокалиптической. Откровение Иоанна Богослова – единственное в Новом Завете, однако существовало множество иудейских апокалипсисов, и, как мы уже отмечали ранее, Иоанн был прекрасно знаком с ними, а его Откровение наследует ту же структуру.

К апокалиптической литературе, к примеру, относятся отдельные части книг Исайи, Иеремии, Иезекииля, Захарии, Иоиля, Даниила; они считаются каноническими, но есть также и апокрифы, не включенные в церковный канон.

Как правило, апокалиптическая литература строится по определенной схеме. Для наглядности мы можем сравнить эту структуру с научной работой, которая имеет введение, основную часть и заключение. Так, в апокалиптической литературе введением служат предостережение и обращение к человечеству, погрязшему в пороках, основная часть представляет собой описание грядущих страданий и ужасов, и, наконец, в заключении рассказано о блаженствах, которых удостоятся праведники, крепкие в своей вере в Господа.

Видение Иезекииля у реки Ховар

Гукас. 1583 г. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 119, fol. 15, 2020.3.15

Для всей апокалиптической литературы характерны сложная символика и обилие аллегорий, а также четкая поляризация сил добра и зла: мир делится на черное и белое, в нем нет места промежуточным оттенкам, зло будет повержено, грешники наказаны, Бог восторжествует, а верующим справедливо воздастся за терпение. Авторы апокалиптической литературы в некотором отношении были пессимистами: мир обречен; и иного пути спасения, кроме божественного вмешательства, они не видели. При этом в Апокалипсисе в образе Мессии – Божественного избавителя – нет ничего человеческого и мягкого, Он олицетворяет высшую справедливость и божественное возмездие, перед Ним в ужасе трепещет земля.

Апокалиптические видения особенно ярко вспыхивали в умах людей, живших в угнетении. Так, всплеск интереса к апокалиптической литературе пришелся на период вавилонского пленения иудеев (597–539 гг. до н. э.) и первого разрушения Иерусалимского храма (586 г. до н. э.). К этому времени относятся пророчества Иезекииля и Иеремии, который говорит о будущем избавлении иудейского народа.

Униженные и обездоленные мечтали о том, чтобы сила, угнетающая их, была повержена. Если взглянуть на апокалиптическую литературу под таким углом, то эти произведения могут показаться сочинениями мятежных революционеров, возвещающих о конце тирании. Возможно, поэтому они писались образным языком, непонятным для непосвященных.

Если иудеи страдали то под гнетом восточных соседей, то от притеснений Селевкидов, то от экспансии римлян, а апокалиптическая литература отражала их надежды на счастливое избавление в результате божественного вмешательства, то и Иоанн Богослов, как мы уже выяснили, тоже писал Откровение в неблагоприятные для христианства времена, и в его сочинении также отразились надежды на торжество христианства, тогда как притесняющих его ожидала мучительная и неминуемая смерть.

2000 лет ожидания

Ожидание второго пришествия и наступления Царства Божия проявлялось уже в первые века христианства, и, разумеется, эти ожидания не могли не находить отражения в искусстве. Прежде чем мы перейдем собственно к культурным памятникам, нам необходимо разобраться с тем, как содержание Откровения воспринималось церковью и простыми христианами.

Ранние христиане: Апокалипсис как манна небесная

Ранние христиане с воодушевлением ждали апокалипсиса и второго пришествия Христа, при этом для них конец света вовсе не имел отрицательного значения: наоборот, это было исполнение обетованного, конец мира тварного и всех земных страданий и наступление вечного Царства Божия. Гонимые и угнетаемые, постоянно находившиеся в опасности и страдавшие за свою веру, они ожидали исполнения пророчества как избавления – ведь все это было обещано.

В Евангелии от Матфея Христос говорит апостолам: «…ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16: 27–28). Это трактовалось как обещание скорого второго пришествия.

Конец света тоже был обещан, но дата была неизвестна даже самому Христу: «Никто не знает, когда придет этот день и этот час: ни ангелы небесные, ни сам Сын, только Отец знает это» (Мф. 24: 36); «О дне же том, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13: 32).

Первые поколения христиан ожидали второго пришествия, апостолы надеялись увидеть Учителя снова, но шло время, менялись поколения, а Он все не приходил, ожидание было мучительным, люди строили всевозможные теории, пытались рассчитать дату и придумывали фантастические версии, несмотря на то что ни апостолы, ни церковь этого не одобряли.

Апостол Павел в Первом послании к фессалоникийцам пишет: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать [то есть вор] ночью» (1 Фес. 5: 1–2) – иными словами, неожиданно. Следовательно, нужно жить, как заповедовал Христос, жить так, чтобы быть готовым в любой момент встретить конец достойно.

Появление Откровения Иоанна Богослова лишь подстегнуло интерес к эсхатологической теме. К этому тексту обращались уже самые ранние христианские апологеты и Отцы Церкви, такие как Иустин Мученик (I–II вв. н. э.), Тертуллиан (II–III вв. н. э.) и Августин (IV–V вв. н. э.). Некоторые из них, к примеру Иустин Мученик и Тертуллиан, опираясь на гл. 20 Откровения, полагали, что Царство Христово продлится на земле тысячу лет, однако по прошествии этого срока Сатана будет освобожден, случится финальное сражение сил добра и зла, зло будет окончательно повержено и настанет вечное Царство Божие.

Такая концепция получила впоследствии название «милленаризм»; конечно же, ее разделяли не все: к примеру, Ориген Александрийский (II–III вв. н. э.) отвергал идею буквального толкования тысячелетнего царства, истолковывая ее аллегорически, но в целом ее придерживались многие авторитетные богословы.

Большое влияние на последующую традицию толкования Апокалипсиса оказали комментарии Тихония Африканского (IV в. н. э.), которые, к сожалению, дошли до нас во фрагментарном состоянии.

Заслуга Тихония заключается в том, что он первым аргументированно истолковал тысячелетнее царствование праведных со Христом на земле (Откр., гл. 20) как современную реальность церкви, порвав с господствовавшей до этого традицией милленаризма. Этим он оказал несомненное влияние на Блаженного Августина, предлагавшего такое же толкование миллениума в двадцатой книге своего великого труда «О граде Божьем», а через Августина – и на всю последующую латинскую традицию толкования Апокалипсиса. К примеру, влияние сочинения Тихония прослеживается в толкованиях Апокалипсиса таких авторов, как Беда Достопочтенный (которого мы знаем как первого историка Британских островов, так как из-под его пера вышла «Церковная история народа англов»), Беат Лиебанский, и ряда других. Апокалипсис для Тихония – это прежде всего книга о церкви.

Интересно, что Тихоний истолковывает некоторые места Откровения в свете современных ему африканских событий. Впоследствии это будет характерно для толкователей Апокалипсиса: локальные бедствия и катастрофы люди воспринимали как предвестие всеобщего конца. Например, в VII веке появилось византийское эсхатологическое сочинение, так называемое Откровение Мефодия Патарского1, или Откровение Псевдо-Мефодия, которое переосмысливает арабские завоевания Ближнего Востока. Основная идея этого Откровения состоит в том, что нашествие и бесчинства «сынов Измаила» (арабов-мусульман) знаменуют собою наступление «последних времен». Арабские набеги на христианские территории рассматриваются как «начало конца света», несмотря на то что довольно значительная часть мира с арабами не сталкивалась.