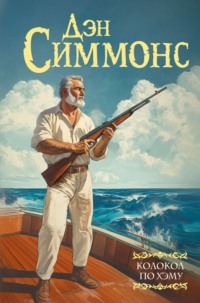

Kitobni o'qish: «Колокол по Хэму»

Dan Simmons

The Crook Factory

* * *

© Dan Simmons, 1999

© Перевод. Н. Виленская, 2024

© Издание на русском языке AST Publishers, 2025

* * *

Эрнест сразу же набрал среди самых доверенных единомышленников команду из восьми человек. Операция получила название «Одинокий» в честь одного из любимых котов Эрнеста. Своим заместителем он назначил Уинстона Геста, миллионера и спортсмена, гостившего одно время на его финке. В качестве пулеметчика полковник Томасон выделил ему Дона Саксона, сержанта-морпеха из американского посольства, который мог разобрать и снова собрать пулемет в темноте за считаные секунды. Все остальные были кубинцы или испанцы: Хуан Дунабейтиа, высокий худой баск, за познания в морском деле получивший прозвище Синдбад-мореход, или Синмор; Патчи, один из братьев джай-алаистов Ибарлусиа – он часто бывал на финке и обыгрывал Хемингуэя в теннис; уроженец Канарских островов Грегорио Фуэнтес, старший помощник и кок на «Пилар»; каталонец Фернандо Меса, бывший барселонский официант; кубинец Роберто Эррера – его брат Луис был у республиканцев военным врачом – и некто Лукас, о котором ничего не известно.

Карлос Бейкер. История жизни Эрнеста Хемингуэя

1

ОН НАКОНЕЦ сделал это. 2 июля 1961 года, в Айдахо, в своем новом доме – мало что, думаю, значившем для него, но с видом на горы, на речную долину и на кладбище, где лежали его друзья.

Я узнал об этом на Кубе, где познакомился с ним и где по иронии не бывал уже девятнадцать лет. Еще больше иронии заключалось в том, что 2 июля 1961 года мне исполнилось сорок девять. День рождения я провел, следуя за сальным человечком по засаленным барам, а потом всю ночь ехал за ним же триста пятьдесят километров до Санта-Клары, где в начале дороги на Ремедиос стоит бронепоезд. Закончив свои дела с ним, я пробыл еще сутки в тростниковых полях и пальмовых рощах и радио, понятно, не слушал. В отеле «Перла», в Санта-Кларе, куда я заехал выпить, по радио звучала грустная, чуть ли не похоронная музыка, но я не обратил на это внимания. О смерти Хемингуэя я узнал только в Гаване, заселившись в отель, рядом с которым раньше было посольство США, пока Фидель в январе этого года не выгнал американцев.

– Вы слышали, сеньор? – спросил семидесятилетний носильщик, забирая мой багаж с тротуара.

– О чем? – Старик знал меня как колумбийского бизнесмена – если это что-то личное, то новость плохая.

– Писатель умер. – Его худые щеки тряслись под серой щетиной.

– Какой писатель? – Я взглянул на часы. Мой самолет вылетал в восемь вечера.

– Сеньор Папа.

Я застыл, ничего не видя на циферблате.

– Хемингуэй?

– Да. – Старик кивал еще долго, подтверждая этот единственный слог.

– Как он умер?

– Выстрелил себе в голову.

Да, конечно. Как же иначе.

– Когда?

– Два дня назад. – Тяжелый вздох старика отдавал ромом. – В Штатах, – добавил он, как будто этим всё объяснялось.

– Sic transit hijo de puta1, – пробормотал я. «Прощай, сукин сын» – так это можно перевести.

Голова старика мотнулась назад, как от пощечины, в кротких слезящихся глазах вспыхнул гнев, граничащий с ненавистью. Мои чемоданы в фойе он поставил так, будто к драке готовился. Как видно, он близко знал «Папу».

– Все в порядке. – Я выставил руку ладонью вперед. – Он сам так сказал, когда началась революция и Батисту выгнали с Кубы.

Старик кивнул, но все еще был сердит. Я дал ему два песо и вышел.

Первым моим побуждением было найти машину, оставленную мной в старом городе, и поехать на финку2. До нее всего-то двенадцать миль. Но нет, это была плохая идея. Надо садиться на самолет и убираться из этой страны как можно скорее, а не изображать из себя туриста. Притом ферма сейчас конфискована революционным правительством и ее охраняют солдаты.

Что там охранять, спрашивается? Тысячи его книг, которые он не сумел увезти? Его многочисленных котов? Ружья и охотничьи трофеи? Лодку? Где теперь «Пилар», кстати? Так и стоит в Кохимаре или тоже революции служит?

Я знал только, что финка Вихия весь этот год закрыта и ее сторожит батальон бывших сирот и нищих. В Гаване говорили, что этот называемый милицией сброд в дом не пускают и они ночуют в палатках у теннисных кортов, но их команданте живет в том же гостевом домике, где жил я, когда мы запустили Хитрую Контору, и спит в той же комнате. А на пленке за подкладкой моего чемодана видно, что Фидель развернул там рядом на холме, в патио бывшего дома Стейнхартов, противовоздушную оборону для защиты Гаваны. Там у них шестнадцать 100-миллиметровых советских зениток, восемьдесят семь кубинских зенитчиков и шесть русских инструкторов.

Нет, на Вихию в этот жаркий вечер я не поеду.

Я прошел по Обиспо одиннадцать кварталов до «Флоридиты». Улицы и теперь, через полтора года после революции, выглядели пустыми по сравнению с тем, что я застал здесь в начале сороковых. Четыре пьяных советских офицера горланили песню, выйдя из бара. Кубинцы, парни в белых рубашках и девушки в коротких юбках, отводили глаза, как будто русские прилюдно мочились. К ним даже проститутки не приставали.

«Флоридита», тоже отошедшая государству, в этот будний вечер была открыта. Я слышал, что в пятидесятых здесь стояли кондиционеры, но либо мой информатор ошибся, либо кондиционирование после революции стало слишком дорого обходиться. Сейчас в баре просто распахнули все окна, как в те времена, когда мы с Хемингуэем здесь выпивали.

Заходить я, конечно, не стал. Надвинул шляпу пониже и заглянул.

Любимый табурет Хемингуэя – крайний слева, у стенки, – пустовал. Оно и неудивительно: государство, теперешний владелец, запрещало его занимать. Святыня, черт побери. Над пустым табуретом торчал писательский бюст – его, я слышал, подарили Хемингуэю друзья-подхалимы, когда он получил нобелевку за дурацкую историю про этого рыбака. Бармен – не мой знакомый Константе Рибайлагуа, а помоложе, в очках – вытирал стойку перед хемингуэевским табуретом, будто ждал, что тот вот-вот вернется из baño3.

Повернул назад к отелю по узкой улице О’Рейли, вытирая пот под шляпой и бормоча «о господи». Его тут, никак, превратили в коммунистического святого. Я и раньше наблюдал это после успешных революций в католических странах. Церкви закрывают, но святые, мать их, нужны, и социалистическое государство их поставляет: бюсты Маркса, гигантские фрески с Фиделем, плакаты с Че Геварой. Хемингуэй – святой покровитель Гаваны! Я перебежал через улицу перед колонной советских грузовиков.

– La tenía cogida la baja, – прошептал я, вспоминая полузабытый гаванский диалект. Этот город больше любого другого должен «знать свои слабые места», видеть то, что «скрывается в глубине».

Я улетел из Гаваны, думая больше о своем визите в замаскированный лагерь под Ремедиос, чем о подробностях смерти Хемингуэя. Но с годами эти подробности и эта одинокая смерть переросли у меня в навязчивую идею.

В первых сообщениях говорилось, что Хемингуэй чистил одно из своих ружей и оно выстрелило. Я сразу понял, что это вранье. Хемингуэй чистил свои дробовики и винтовки с самого детства, и такого никогда не случалось. Он, как вскоре подтвердили во всех новостях, сознательно вышиб себе мозги – но как? Наша с ним драка, одна-единственная, состоялась именно после его демонстрации, как покончить с собой. Он упер приклад «манлихера-256» в ковер своей гостиной на финке, поднес дуло ко рту.

– Стрелять надо в рот, Джо: нёбо – самое мягкое, что есть в голове, – сказал он и нажал на спуск большим пальцем ноги. Курок щелкнул, а он улыбнулся, будто ждал моего одобрения.

– Дурь собачья, – сказал я.

Он прислонил «манлихер» к уродскому цветастому креслу, покачался на босых пятках, хрустнул пальцами.

– Что ты сказал, Джо?

– Что это дурь собачья. И вообще, только maricón может совать себе дуло в рот.

Перевести maricón как «педик» или «гомик» было бы слишком мягко. Мы вышли к бассейну и принялись молотить друг друга голыми кулаками.

В Айдахо ему не понадобилось совать дуло в рот. Согласно показаниям его жены, он воспользовался двустволкой «ричардсон» двенадцатого калибра, а первый его биограф написал, что это был «босс» того же двенадцатого калибра с медленным спуском, любимое ружье Хемингуэя для стрельбы по голубям. Я тоже думаю, что «босс». «Ричардсон» слишком изящен, чтобы череп из него разносить. Как-то на «Пилар» Хемингуэй долго смеялся, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» двухнедельной давности про пистолеты генерала Джорджа Паттона с перламутровыми будто бы рукоятками. «Паттон небось взбесился. Он каждый раз поправляет этих идиотских писак. Не перламутр, а слоновая кость! Говорит, что перламутровые рукоятки могут быть только у сутенера, и я с ним согласен». «Ричардсон» с серебряными стволами тоже вряд ли годится для серьезной работы.

Однако по прошествии недель, месяцев и лет я понял, что ружье, из которого он застрелился, не столь важно, как другие детали.

За несколько месяцев перед смертью Хемингуэй был убежден, что ФБР прослушивает его телефоны, следит за ним, готовит совместно с налоговым управлением дело об уклонении от налогов, чтобы его разорить. Именно из-за этого его четвертая жена решила, что у него паранойя, и вместе с друзьями определила его в клинику Майо для электрошоковой терапии.

Электрошок лишил его памяти, сексуального аппетита и способности писать, но от паранойи не избавил. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли Хемингуэя в ресторан «Кристиана» в Кетчуме. Он сел спиной к стене и с подозрением отнесся к двум мужчинам за соседним столом. Жена и один из друзей, Джордж Браун, спросили официантку Сюзи, кем они могут быть. «Это, наверно, коммивояжеры из Твин-Фолс», – сказала она.

«Нет, – сказал Хемингуэй, – это ФБР».

Еще один его друг, A. E. Хотчнер, пишет о сходном инциденте в том же ресторане восемью месяцами ранее, в ноябре 1960 года. Раньше Хемингуэй говорил ему, что ФБР прослушивает его телефон и начинило его дом и машину «жучками». В ресторане писатель, рассказывая жене и Хотчнеру что-то забавное из времен, когда Кетчум был центром золотой лихорадки, осекся на полуслове и заявил, что им надо уйти. Мэри спросила его, в чем дело, и он ответил: «Там в баре двое фэбээровцев».

Хотчнер спросил своего знакомого Чака Аткинсона, ужинавшего там же с женой, не знает ли он, кто эти двое. «Да, – сказал Аткинсон, коренной житель Кетчума, – это торговые представители, приезжают сюда раз в месяц уже пять лет. Не говорите только, что Эрнест встревожился из-за них».

Я теперь точно знаю, что эти люди действительно приезжали в Кетчум последние пять лет и ходили от дома к дому, предлагая энциклопедии. И что это были специальные агенты ФБР из офиса в Биллингсе. Как и двое других тем субботним вечером 1 июля 1961 года. За Хемингуэем в самом деле следили, прослушивали его телефон, поставили «жучки» в его доме (но не в машине). Чуть раньше, зимой и весной, другие агенты постоянно сопровождали частный самолет Хемингуэя в Рочестер, штат Миннесота, куда он летал на лечение. В первый раз, в ноябре 1960 года, через две недели после «параноидального бреда» Хемингуэя в ресторане, самолет ФБР совершил посадку несколько минут спустя после «пайпер-команча» с Хемингуэем и его врачом на борту, но слежку в Рочестере продолжили четверо агентов из местного офиса. Один «шевроле» без опознавательных знаков ехал впереди, другой позади машины с писателем и доктором Савиерсом.

Во время той ноябрьской поездки, согласно «не включенному в дело» рапорту (одному из многотысячного конфиденциального архива Эдгара Гувера, загадочно пропавшего после смерти директора ФБР в мае 1972 года), агенты проникли в больницу Сент-Мэри, куда Хемингуэя положили как Джорджа Савиерса, но в клинику Майо, куда его после перевели, их не пустили. Следующие рапорты, однако, показывают, что ФБР поддерживало контакт с доктором Говардом П. Роумом, возглавлявшим «психотерапевтическую программу» Хемингуэя. Из них же видно, что доктор Роум и агенты ФБР обсуждали целесообразность электрошока еще до того, как этот метод лечения предложили писателю или его жене.

Персональный архив Гувера – двадцать три картотечных шкафа – «пропал», как я уже говорил, после смерти директора в возрасте семидесяти семи лет 1 мая 1972 года. В то утро, сразу после сообщения о кончине директора, генеральный прокурор Ричард Клейндинст, связавшись с президентом Никсоном, вызвал к себе заместителя Гувера Джона Мора и приказал ему опечатать директорский кабинет со всем содержимым. После полудня Мор отправил Клейндинсту следующий доклад:

«Личный кабинет мистера Гувера, согласно вашим указаниям, опечатан сегодня в 11:40, для чего пришлось сменить замок на двери. Всё содержимое, насколько мне известно, осталось в том же виде, как утром, когда мистер Гувер прибыл на службу. Единственный ключ от кабинета находится у меня».

Клейндинст незамедлительно доложил президенту Никсону, что «архив в безопасности» (подразумевая секретные материалы, о существовании которых догадывался весь Вашингтон).

Джон Мор умолчал, однако, о том, что никаких архивов Гувер у себя не держал. Все секретные материалы хранились в кабинете мисс Хелен Гэнди, пятьдесят четыре года служившей у него секретарем. Пока кабинет Гувера опечатывали, мисс Гэнди просмотрела архив, многое уничтожила, а оставшееся переложила в картонные коробки, спрятанные после в подвале дома Гувера на Тридцатой плейс.

Через полтора месяца архив перепрятали, и никто ни из ФБР, ни из правительственных структур так и не увидел его.

Но я забегаю вперед. Вернемся к утру 2 июля 1961 года, сорок девятой дате моего рождения и последним мгновениям Эрнеста Хемингуэя на этой планете. В последующие дни я поклялся сделать две вещи, пока живу. Первая – найти секретные материалы ФБР о контрразведывательной группе Хемингуэя на Кубе. Вторая – я уже тогда знал, что это обещание сдержать будет намного трудней, – написать эту книгу. Вопреки тысячам рапортов, написанных мной, книги я писать не умею. Хемингуэй, полагаю, помог бы мне – его бы повеселило, что мне наконец пришлось использовать все штучки из репертуара писателя-беллетриста. «Литература – это попытка рассказать что-то так, чтобы было правдивее самой правды», – сказал он мне в ту ночь, когда мы ждали немецкую подлодку на берегу. «Правда есть правда, – возразил я, – а литература твоя – вранье, маскирующееся под правду».

Что ж, посмотрим.

2 июля 1961 года, Кетчум, Айдахо. Только Эрнест Хемингуэй знает правду о своих последних мгновениях, но результаты достаточно очевидны.

Его четвертая жена и друзья показывают, что Хемингуэй сделал несколько неуклюжих попыток самоубийства до и после второй серии сеансов электрошока в мае – июне. Однажды, возвращаясь в клинику Майо, он хотел нырнуть под работающий пропеллер самолета на аэродроме. В другой раз друг силой отобрал у него заряженный дробовик.

Мэри Хемингуэй заперла все ружья в подвале, но ключи тем не менее лежали в кухне на подоконнике, «потому что никто не вправе лишать человека его собственности». Я много об этом думал. Мэри при поддержке друзей считала, что она вправе подвергнуть Хемингуэя лечению, практически уничтожившему его мозг и личность, но не вправе прятать ружья от человека на грани самоубийства.

В то воскресное утро, 2 июля 1961 года Хемингуэй, как обычно, встал рано. Утро было прекрасное, солнечное, безоблачное. Мэри – больше в доме никого не было – спала в другой комнате и не проснулась, когда ее муж спустился на цыпочках по застланной ковром лестнице, взял ключи с подоконника и достал из подвала, как я думаю, свой верный «босс» двенадцатого калибра. Снова поднялся наверх, вышел через гостиную в холл, зарядил ружье, упер приклад в плиточный пол; стволы, думаю, в рот не взял, а приставил ко лбу – и нажал на курки.

Мне представляется важным, что он покончил с собой не в подвале, где двери и перекрытия заглушили бы выстрел. Он сделал это в холле, под лестницей, чтобы мисс Мэри не смогла добраться до телефона или парадной двери, не переступив через его труп, через лужу крови, через раздробленный череп, через мозги, сотворившие все эти книги, всю эту ложь, которую он считал правдивее самой правды.

Несколько месяцев назад Хемингуэя попросили написать что-нибудь для сборника в честь инаугурации Кеннеди. После долгих бесплодных усилий он разрыдался в присутствии своего врача: великий писатель не мог связать и двух фраз.

Но высказывать свои мысли он еще мог, и я думаю, что место и способ его смерти стали его последним высказыванием. Это послание было адресовано не только мисс Мэри, но и Эдгару Гуверу, ФБР, УСС (или ЦРУ, как оно теперь называется). Оно предназначалось памяти тех, кто был с ним с апреля по сентябрь 1942 года, когда он играл в шпионов, имея дело с нацистскими агентами, фэбээровцами, британскими шпионами, кубинскими политиками и полицейскими, испанскими священниками и аристократами, десятилетними тайными агентами и немецкими подлодками. Я не льщу себя тем, что в то утро он вспомнил и обо мне, но если его послание было тем, что я думаю, – последней отчаянной попыткой объявить пат в давнишней игре, опередив шах и мат со стороны терпеливого, но безжалостного противника, – тогда, может быть, и я промелькнул в его мыслях, как одна из фигур в барочном портале.

Я надеюсь, что в утро моего сорокадевятилетия, в свои последние минуты, он думал – если его депрессия допускала такую роскошь, как связные мысли, – не только о своем финальном вызове двенадцатого калибра, но и о победах, одержанных им в долгой войне против невидимого врага.

Может быть, он думал о Хитрой Конторе.

2

Мистер Гувер вызвал меня в Вашингтон в конце апреля 1942 года. Телеграмма, заставшая меня в Мехико, предписывала явиться к директору «наибыстрейшим способом». Я удивился, зная, как все в Бюро, каким скупердяем может быть мистер Гувер. Обычно вызов в Вашингтон, даже из Мехико или Боготы, предполагал путешествие на осле, на машине, на пароходе и поезде в режиме строгой экономии.

Утром назначенного дня я, промчавшись через Техас, Миссури и Огайо, приземлился в Вашингтоне. Сверху из окна моего серебристого DC-3 открывался весьма интересный вид – не только на Капитолий и Монумент, сверкающие на ярком апрельском солнце, но и на новый аэропорт. Раньше самолеты садились в старом, Гувер-Филде, на том берегу Потомака у Арлингтонского кладбища. Меня не было в стране с прошлого лета, но я еще до Перл-Харбора слышал, что армия без разрешения президента строит на его месте огромную пятиугольную штаб-квартиру.

При заходе на посадку я видел, что новый Национальный аэропорт, расположенный ближе к городу, еще не закончен. Здание стояло в лесах, и на нем, как муравьи, кишели строители. Успел я разглядеть и новый армейский штаб. Пресса уже окрестила его Пентагоном, и очертания фундамента с высоты трех тысяч футов вполне оправдывали это название, хотя чудовищное сооружение достроили только наполовину. Одна только парковка занимала весь бывший Гувер-Филд и соседний парк развлечений. К готовой части здания тянулись колонны армейских грузовиков, везя, предположительно, столы и пишущие машинки для сильно разросшейся военной администрации.

Двигатели перед посадкой сменили тембр. Мне нравился старый аэродром, полоска травы между парком с одной стороны и свалкой с другой. Его пересекало окружное шоссе, Милитари-роуд, и я читал где-то, что начальника аэропорта арестовали и осудили за попытку поставить на шоссе семафор, чтобы останавливать движение при посадке самолетов. Окружное дорожное управление тут же убрало незаконный объект, но это особого значения не имело: пилоты ухитрялись сажать свои машины в потоке легковушек и грузовиков. Там даже контрольной вышки, помнится, не было, а ветроуказатель запускали с соседних американских горок.

Мы сели, подрулили к терминалу, и я третьим сошел по трапу на теплый асфальт, поправляя пояс со «смит-вессоном» 38-го калибра. В сумке у меня лежали смена белья, чистая рубашка, другой костюм, но я не знал, успею ли найти отель, чтобы принять душ, побриться и переодеться до встречи с мистером Гувером. Это сильно меня беспокоило. Он не любил, когда спецагенты являлись к нему не при полном параде, даже если эти спецагенты сутки пересаживались с одного самолета на другой между Мексикой и Соединенными Штатами.

Проходя через терминал, где еще пахло краской и штукатуркой, я взглянул на выставленные у киоска газеты и прочел заголовок в «Вашингтон Дейли Ньюс»: «В округе Колумбия столько венерических больных, что даже на стадионе не хватило бы места». Сколько вмещает стадион Гриффит? Не меньше тридцати тысяч. Но если поглядеть на толпы солдат в новенькой форме – армия, флот, военная полиция, зенитчики, морская пехота, береговая охрана, и каждый хотя бы с одной девушкой да простился, – то подумаешь, что заболевших с начала войны не так уж и много.

Я направлялся к телефонным будкам у выхода. Моим единственным шансом принять душ и переодеться был Том Диллон, с которым мы учились в Квантико и тренировались в лагере Икс. Потом его направили в Вашингтон, а меня – в СРС. Том пока оставался холостяком – по крайней мере, был им, когда мы десять месяцев назад разговаривали, – и жил недалеко от Министерства юстиции. Я бросил в щель никель и назвал оператору домашний номер Тома, надеясь, что у него выходной – если день рабочий, то его, как полевого агента, в офисе, скорей всего, нет. В трубке звучали длинные гудки. Я стал нашаривать другой никель, но тут чья-то волосатая лапа отобрала у меня трубку и повесила на рычаг.

Я обернулся, готовясь обругать нахального солдата или матроса, и увидел перед собой улыбающуюся физиономию Тома.

– Я слышал, ты звонишь на мой номер, Джо, – так меня дома нет.

– Тебя никогда нет. – Мы обменялись рукопожатием. – А здесь ты что делаешь? – В совпадения я не верил.

– Меня мистер Лэдд послал. Сказал, что у тебя встреча в министерстве в одиннадцать тридцать, и велел тебя встретить. Отвезти тебя к себе почиститься, если захочешь.

– Отлично, – сказал я. Мистер Лэдд – Д. М. Лэдд, для друзей в Бюро Микки, один из замов директора – возглавлял теперь отдел внутренней безопасности, где и работал Том. Диллон, как видно, не знал, что встреча у меня не с кем-нибудь, а с директором. Я не стал уточнять.

– Твой самолет прилетел раньше времени, – сказал Том в виде оправдания, что не встретил меня у ворот.

– И даже шоссе переходить не пришлось. Поехали.

Том взял мою сумку и повел меня к стоящему у тротуара «форду-купе». Верх был опущен; Том закинул сумку на заднее сиденье и запрыгнул на место водителя все с той же мальчишеской энергией, памятной мне по Квантико. Я откинулся на мягкую спинку сиденья. Было жарко и влажно, но здешние жара и влажность сильно уступали тем, к которым я привык в Колумбии и Мексике. Знаменитые японские вишни в Вашингтоне уже отцвели, но их запах еще держался в широких улицах, смешиваясь с густым ароматом магнолии и придавая городу знакомый мне южный колорит.

Я сказал «знакомый», но этот город сильно отличался от того Вашингтона, где я жил в тридцать восьмом – тридцать девятом и побывал прошлым летом. Тот действительно был сонным южным городком с немногочисленным движением, спокойнее многих южноамериканских, где мне доводилось бывать. Теперь всё изменилось.

«Времянки», о которых я слышал, виднелись повсюду – безобразные строения из серых асбестовых досок длиной в полквартала, с пятью подпорками по бокам, для размещения военных чиновников. Они стояли вокруг отражающего бассейна перед Мемориалом Линкольна, загораживая; их соединяли хлипкие крытые мостики, перекинутые туда-сюда над водой. Стояли на Конститьюшн-авеню, заполонив красивый парк, куда я в свое время забегал наскоро перекусить. Толпились у Монумента Вашингтона, как стая плешивых стервятников.

По широким улицам теперь двигался сплошной автомобильный поток. Оливково-зеленые армейские грузовики везли те самые столы, стулья и пишущие машинки, которые я воображал себе в самолете. Америка не на шутку собралась воевать. Не отставали и тротуары, где катился людской поток. Гражданские теперь тоже, как видно, носили форму – черные и серые костюмы преобладали. Женские юбки стали короче, а плечи подбивали все, и мужчины и женщины. Все пешеходы выглядели молодыми, здоровыми и спешили, похоже, по каким-то важным делам. Атташе-кейсы сделались непременным аксессуаром, я даже у женщин их видел.

Трамваи, несмотря на усилившееся движение, ходили по-прежнему, но вид у них был потрепанный – город, видимо, снял с хранения все старые вагоны, чтобы справиться с пассажиропотоком. Мимо как раз проследовал деревянный реликт прошлого века со стеклянной крышей. На его широких подножках, цепляясь за поручни, стояли мужчины, почти сплошь черные.

– Да, – сказал Том Диллон, – теперь ниггеров в городе еще больше, чем до войны.

С подножки трамвая нас с ним могли принять за братьев, даже за близнецов. Тому было тридцать один, мне только двадцать девять, но выглядел он моложе, и на носу, который ему, в отличие от моего, не ломали, еще проглядывали веснушки. Оба мы были в предписанных мистером Гувером темных костюмах, в белых рубашках – у Тома, понятное дело, свежее, чем у меня, – и в практически одинаковых шляпах. Волосы, как положено, были подстрижены на два дюйма выше воротничка, и если бы с нас сдуло шляпы, все увидели бы, как тщательно они приглажены на макушке, чтобы избежать не одобряемой мистером Гувером «остроголовости». В правом кармане брюк у нас лежало по белому носовому платку для вытирания ладоней перед рукопожатием при нервных или физических перегрузках: мистер Гувер не терпел влажных рук и не желал, чтобы его спецагентам приписывали эту черту. Оба мы носили на поясе полицейские револьверы 38-го калибра, сдвинув кобуру вправо, чтобы не слишком из-под пиджака выпирала. Оба зарабатывали 65 долларов в неделю, если Тома еще не повысили: сумма для сорок второго года солидная, но не прельщающая выпускников колледжей, подходящих под стандарты Бюро. Оба родились в Техасе, в католических семьях, учились в южных колледжах средней руки и на юридическом факультете.

На этом наше сходство заканчивалось. Том все еще растягивал слова на западнотехасский манер, а меня увезли в Калифорнию, когда мне было три года, и во Флориду, когда мне исполнилось шесть, – заметного акцента, насколько я знаю, у меня нет. За Тома в колледже платили родители, я выскреб себе футбольную стипендию и подрабатывал все время, пока учился. Том закончил юридический согласно правилам мистера Гувера, меня в виде исключения взяли в Бюро со второго курса, когда я все равно собирался бросить учебу из-за нехватки денег и мотивации. Исключение сделали по той причине, что я бегло говорю по-испански, а мистеру Гуверу требовались испаноязычные агенты для планируемого им спецотдела – агенты-контрразведчики, способные смешаться с толпой, поговорить с информатором и произнести испанское «спасибо» не как «грация-с». Мне повезло. Отец у меня мексиканец, мать ирландка – еще одно различие между Томом и мной.

Когда Диллон высказался насчет «ниггеров», я с трудом подавил желание взять его за шиворот и ткнуть мордой в баранку. На негров мне было плевать: я с ними никогда не работал, никого из них не знал близко и, в общем, разделял всеобщее предубеждение против американских граждан четвертого сорта – но за «ниггерами» мне слышались «фасольники», «спики» и «мокроспинники»4.

Внешность у меня благодаря матери достаточно англо-протестантская, но в детстве меня все время дразнили из-за отца, и я дрался с каждым, кто обзывал меня мексикашкой. Отца я потерял в шесть лет, мать годом позже, но мой позор от этого не уменьшился. Я не успел сказать отцу, что прощаю его за нечистую кровь, не попросил у матери прощения за то, что ненавидел ее: зачем вышла замуж за мексиканца?

Как ни странно, с возрастом я все больше жалел, что плохо знал своего отца. Мне не было еще и пяти, когда он ушел сражаться на Великой войне, а через три месяца после ее окончания, когда мне исполнилось шесть, мы узнали, что он умер там от испанки. Разве можно так тосковать по человеку, которого почти и не знал?

Были и другие различия между Томом Диллоном и Джо Лукасом. Том, работая во внутренней безопасности, занимался тем же, что и подавляющее большинство агентов ФБР, то есть расследованиями. ФБР, как неоднократно указывал мистер Гувер въедливым конгрессменам и сенаторам, политикой не занимается: это сыскное агентство. Том в свое рабочее время допрашивал, писал рапорты, перепроверял версии и порой вел слежку. Он мог, если надо, обыскать помещение или поставить «жучок», но в основном это предоставлялось специалистам вроде меня.

И Том ни разу никого не убил.

– Так ты все еще в СРС? – спросил он, когда мы ехали мимо Белого дома.

– Угу, – сказал я. На входе с Пенсильвания-авеню стоял теперь постовой. Ворота были открыты по-прежнему, но полицейский, похоже, проверял документы у всех входящих – прошлым летом на территорию можно было зайти беспрепятственно, хотя часовой-морпех у входа в саму резиденцию мог спросить, по какому вы делу. А в середине тридцатых ворот вообще не было, и территория большей частью не ограждалась. Я в бейсбол на южной лужайке играл.

– И все еще в Мексике? – спросил Том.

– Угум. – Мы остановились на красный свет. Мимо спешили служащие Белого дома, некоторые с коричневыми пакетами для ланча в руках. – Скажи-ка, Том, что вы делаете после Перл-Харбора? Ловите шпионов? Наци, японцев? – Том, если бы кто поинтересовался, сказал бы, что мы с ним с самого начала делимся любой информацией – но он ей таки делился, притом секретной.

Зажегся зеленый, Том переключил скорость.

– Тут за своими бы уследить, на япошек и наци нет времени.

– За своими? Это за кем же, Том? – Из-за своей разговорчивости он мог потерять работу, и я это знал.

Он снял обертку с «Ригли» и начал громко жевать.

– За вице-президентом, к примеру.

Я засмеялся. Вице-президент Генри Эгард Уоллес, идеалист и честный человек, был также известен как идиот, сочувствующий коммунистам.

– Правда-правда, – обиделся Том. – Мы следим за ним с прошлой весны. «Жучки», прослушка, наружка, тайные обыски… мужик поссать не может без того, чтоб мистеру Гуверу не показали анализ.

– Как же, такая угроза…

– Еще какая. Есть доказательства, что коммунисты хотят использовать его как активного агента.

– Русские теперь наши союзники, помнишь?

Том от шока даже жевать перестал.

– Господи, Джо, не шути так. Мистер Гувер…

– Знаю, знаю. – Японцы напали на Перл-Харбор, Адольф Гитлер – самый опасный человек в мире, но мистер Гувер, как известно, хочет первым делом покончить с коммунистической угрозой. – Кто еще вас интересует?