Kitobni o'qish: «Альманах гурманов»

УДК 641.55(091)(44)«18»

ББК 36.997(4Фра)

Г84

Редактор серии Л. Оборин

Перевод с французского, вступительная статья, примечания В. А. Мильчиной

3‑е издание

Александр Гримо де Ла Реньер

Альманах Гурманов / Александр Гримо де Ла Реньер. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Культура повседневности»).

«Альманах Гурманов» – книга о еде. Но это не сборник рецептов, а скорее путешествие во времени. Сочинения французского историка, теоретика и практика вкусной еды Александра Гримо де Ла Реньера (1758–1837) дают возможность узнать от осведомленного и остроумного очевидца, как в Париже начала XIX века покупали провизию, готовили кушанья и подавали их на стол, каково было расписание трапез и из чего состоял обед или ужин; сколько бутылок вина выпивали за едой; отчего сыр назывался бисквитом пьяницы; чем старинные завтраки отличались от новомодных «завтраков с вилкой в руке», обед по-дружески от дружеского обеда, а обед-брюнет – от обеда-блондина; как нужно приглашать в гости и как отвечать на приглашение, и еще множество «аппетитных» деталей повседневной жизни гурмана позапрошлого века, которых не узнаешь из других книг. Русский читатель получает возможность ознакомиться с текстами Гримо де Ла Реньера в практически полном объеме. Книга подготовлена Верой Мильчиной, ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС.

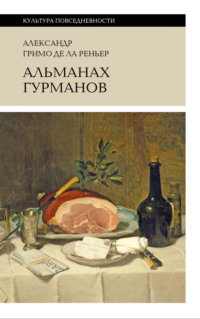

На обложке: «Натюрморт с ветчиной» Ф. Руссо. Ок. 1870 г. Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1982. Метрополитен‑музей, Нью‑Йорк / The Metropolitan Museum of Art, New York.

ISBN 978-5-4448-2811-3

© В. А. Мильчина, перевод с франц., вступ. статья, комментарии, 2011; 2014; 2025

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2011; 2014; 2025

Гримо де Ла Реньер и его гастрономическая утопия

В 1810 году в журнале «Вестник Европы», выходившем под редакцией сурового историка Михаила Трофимовича Каченовского, появилась восторженная рецензия на книгу, которая в России вышла в предыдущем году, а во Франции – семью годами раньше. Во Франции этот томик в 18-ю долю листа именовался «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть» (Almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de faire excellente chère), а в России, за отсутствием в тогдашнем русском языке слова «гурман», получил название: «Прихотник, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол».

Анонимный рецензент писал:

«Наши соотечественники, которым суждено только вздыхать о парижских лакомствах, могут узнать, не выезжая из России, что харчевник Бьене готовит лучшее жаркое в целом Париже; что в лавке славного Руже продаются вкусные пирожки с луком и бесподобные паштеты с зеленью; что в харчевне мадамы Мандолини1 и тесно, и темно; что кофейный дом де Фоа в Пале-Ройяле продан мадам Ленуар, которая сняла также кофейню; что в улице Сейн Маглоара стоят рядом два магазина, из которых в первом содержит лавку Малгерб, знаменитый колбасник, племянник Кора, коего супруга, то есть мадам Кор, сама держала эту лавку более шести месяцев, и проч., и проч. Переводчик сей книги и издатель ее заслуживают истинную благодарность от обжор вообще и в особенности от почитателей всего принадлежащего до французской поварни»2.

Русские читатели 1810 года имели хотя бы теоретическую возможность применить перечисленные сведения на практике, но зачем нужна книга, содержащая все эти мельчайшие подробности парижского быта 1803–1812 годов (именно в этот период вышли из печати восемь томов «Альманаха Гурманов») российскому читателю 2011 года? Зачем ему знать, что ресторан при пекарне Перье на улице Монторгёй закрылся, ресторан Вери скоро переедет из Тюильри в Пале-Руаяль, а черно-белый кот Леблана, колбасника с улицы Арфы, болел, но недавно совершенно поправился? Вроде бы незачем. Дело, однако, в том, что чтение «Альманаха Гурманов» сообщает о парижской жизни 1800-х годов и многое другое – то, чего не узнаешь ни из каких энциклопедий и исторических книг: сколько бутылок вина могли выпить за вечер сотрапезники, не захмелев; когда обедали парижане до Французской революции и когда стали обедать после нее; сколько часов должен длиться «правильный» обед; как нужно поступать со скорлупой, если за обедом тебе подали яйцо; на что намекает гость, сложивший свою салфетку, и для чего нужно новое изобретение – печка для завтрака3…

Мы сказали, что этого не узнаешь из других книг. Это не совсем верно: многие из тех оригинальных деталей, какие содержатся в «Альманахе Гурманов», обнаруживаются в других книгах, да только взяты они именно из «Альманаха», причем если одни авторы (все без исключения современные историки гастрономии) ссылаются на «Альманах» как на непререкаемый исторический источник4, то другие черпают из этой кладовой без всяких ссылок. Откройте знаменитый «Большой кулинарный словарь» (1873) Александра Дюма и, помимо «Гастрономического календаря», заимствованного из «Альманаха» открыто (он приведен с указанием источника, но зато очень сильно сокращен и лишен всей своей стилистической яркости), вы обнаружите там много фрагментов из той же книги, процитированных практически дословно, но без всяких ссылок. Например, когда Дюма именует юного девственного петушка «холостяком наших птичьих дворов, обязанным своему целомудрию вкусом и душком, которые самым решительным образом отличают его от дядюшки каплуна»5, не стоит думать, что это остроумие – его собственное; нет, это необъявленная цитата из соответствующей главы первого тома «Альманаха Гурманов», и таких цитат в толстой книге Дюма обнаруживается немало.

Черпать из «Альманаха Гурманов» стали тотчас же после его появления в свет. Один из таких плагиатов отметил уже сам автор альманаха: Август Коцебу, впоследствии печально прославившийся своей гибелью от руки студента Занда, а в 1804 году просто литератор и мемуарист, в главе, описывающей «нравы и обычаи парижан»6, «переписывает целые страницы из “Альманаха Гурманов”, на который забывает сослаться, но который, очевидно, имел счастье ему понравиться, раз он счел должным черпать из него так обильно» (АГ–4, 214–215). Забывал сослаться не один Коцебу, причем брали из «Альманаха Гурманов» не только информацию, которую можно найти и в других книгах, но и самые оригинальные изобретения. Так, во французском «Кулинарном словаре» 1836 года без малейшей ссылки цитируются почти слово в слово рассуждения о соседстве за столом или о визитах приготовительных, пищеварительных и для возбуждения аппетита и точно так же без всякой ссылки использовано одно из эффектнейших сравнений, увидевших свет на страницах «Альманаха Гурманов»: «сыр – бисквит пьяницы»7. Это последнее определение вообще «ушло в народ», и его можно встретить в самых разных печатных и электронных изданиях – и тоже далеко не всегда со ссылкой на автора8. Если одни литераторы использовали конкретные сведения и фразы, то другие пользовались самой формой книги и ее названием; иначе говоря, выпускали свой собственный «Альманах гурманов» или «Новый альманах гурманов». К этим последним я еще вернусь, а сейчас пора наконец рассказать об авторе того альманаха, который был отрецензирован в «Вестнике Европы».

Я намеренно уже много раз упомянула этого автора, не называя его фамилии. Дело в том, что на титульных листах каждого из восьми томов альманаха было выставлено: «Сочинение старого знатока», а на титульном листе еще одной книги того же автора на сходную тему – вышедшего в 1808 году «Учебника для Амфитрионов» – значилось, в свою очередь, «сочинение автора “Альманаха Гурманов”». Впрочем, эта анонимность была всего лишь данью издательским традициям своего времени и отнюдь не диктовалась желанием скрыть авторство9. В книге был обозначен адрес, по которому ее сочинителю предлагалось слать корреспонденцию как словесную, так и продуктовую. И если за границами Франции могли найтись люди, не ведающие, кто проживает в Париже в доме 8 по улице Елисейских Полей (ныне улица Буасси д'Англа), то для парижан из светских и литературных кругов это секрета не составляло. Они знали, что «Альманах Гурманов» сочинил Александр-Балтазар-Лоран Гримо де Ла Реньер. Прежде чем рассказать о его достижениях в области гастрономической литературы, следует представить читателю его самого. Человек этот, в высшей степени оригинальный, вполне того заслуживает.

Оригинальным Гримо де Ла Реньер, к своему несчастью, был с самого рождения. Вследствие какого-то генетического сбоя он появился на свет (20 ноября 1758 года) с деформированными руками: одна, насколько можно судить по описаниям современников, напоминала птичьи когти, другая – гусиную лапку с перепонками; впрочем, видели эти искалеченные руки очень немногие, так как на людях Гримо носил металлические протезы, обтянутые белой кожей10. Существует версия, что причиной увечья был несчастный случай: якобы руки ребенку откусила свинья; достаточно, однако, прочесть похвальное слово свинье в первом томе «Альманаха Гурманов», чтобы понять, что версия эта далека от действительности и претензий к свиньям Гримо не имел. Родители, во всяком случае мать, воспринимали дефект сына не столько как беду, сколько как позор. Мать Александра, Сюзанна-Элизабет де Жарант (1735–1815), чей дворянский род существовал по меньшей мере с XI века, но за долгие годы существенно обеднел, 1 февраля 1758 года вышла замуж за Лорана Гримо де Ла Реньера (1733–1793), сына богатого генерального откупщика11, который после смерти отца (1754) унаследовал его должность и богатство. Вышла замуж, родила сына – но мужа своего презирала, а сына не любила. Не случайно именно ей молва приписывает фразу: «Стоило ли так сильно мучиться, чтобы произвести на свет простолюдина!»12 Этот простолюдин как раз и был будущий автор «Альманаха Гурманов».

Отца его, Лорана Гримо де Ла Реньера, нельзя назвать неотесанным мужланом; он был хлебосольным хозяином, проявлял интерес к искусству и собрал богатую коллекцию картин (в ней были представлены Рембрандт и Брейгели, Фрагонар и Ватто, Франц Хальс и Ван Лоо), которую разместил в новом особняке, выстроенном им в начале 1780-х годов на Елисейских Полях13. Но отношения к нему жены это не меняло; она жила на своей половине, стараясь как можно реже видеть и мужа, и сына, меняла любовников до тех пор, пока не остановилась почти официально на после Мальтийского ордена в Париже бальи де Бретёе, и не питала никакого уважения к супругу. Так же относились к Лорану Гримо Ла Реньеру и видные представители парижского светского общества, что, впрочем, не мешало им столоваться в его доме14. Юный Александр воспитывался в разных пансионах (и даже в коллеж Людовика Великого каждый день ходил под надзором гувернера не из дома, а из пансиона), потом был отправлен почти на год (1775–1776) в Швейцарию, а когда наконец вернулся под родительский кров, своим там себя не чувствовал.

Он оканчивает факультет права и вступает в ряды парижских адвокатов, увлекается театром и в 19 лет начинает писать рецензии на спектакли для «Театральной газеты» (Journal des théâtres), заводит знакомства и в литературной среде (в частности, завязывает дружбу с таким известным писателем, как Ретиф де Ла Бретон15) и даже становится членом Общества Среды – кружка остроумных любителей вкусной снеди, собиравшегося каждую среду в одном из парижских ресторанов16. Но главное – он бунтует против того уклада жизни, какой воплощают его родители. Ходили слухи, что однажды он собрал во дворе отцовского особняка нищих и, завидев знатных гостей матери, возопил: «Подайте несчастным, разоренным генеральными откупщиками!» Рассказывали, что, когда отец решил уменьшить выдаваемые ему на прожитие суммы, он принялся развозить друзей в своей карете за деньги, словно в наемном фиакре, – впрочем, сумму, заработанную извозом, роздал нищим. Но все это были сущие мелочи по сравнению с тем, что устроил Гримо 1 февраля 1783 года.

А устроил он в родительском особняке ужин на 17 персон17, на который пригласил в качестве зрителей «весь Париж». Сохранились два варианта отпечатанных типографским способом приглашений на эту трапезу, которая в одном случае именовалась просто ужином, а в другом – ужином по случаю похорон (неясно, правда, чьих18). Ужин 1 февраля 1783 года был неоднократно – и с сильными преувеличениями – описан сочинителями рукописных светских хроник19. Например, согласно версии, изложенной по свежим следам в «Секретных записках» Башомона и «Литературной корреспонденции» Гримма (но не «авторизованной» самим Гримо), стражи, встречавшие гостей у входа в дом, требовали у них приглашение в следующих выражениях: «Вы пришли к господину де Ла Реньеру-кровопийце или же к его сыну, защитнику вдов и сирот?». В столовой гости некоторое время находились в полной темноте, а затем внезапно их ослепил свет 339 светильников. В полном соответствии с тем, что было обещано в приглашении, «в оливковом масле и свинине недостатка не наблюдалось», причем Гримо отрекомендовал и то и другое как продукты, купленные в лавках, принадлежащих кузенам его отца20. Шестнадцать гостей (семнадцатым был сам Гримо), в число которых входили, во-первых, литераторы, художники и актеры, во-вторых, коллеги Гримо из адвокатского сословия и, наконец, в-третьих, одетая в мужское платье его тогдашняя пассия актриса Франсуаза Луазон, известная под анаграмматическим псевдонимом Нозойль, ели и пили (ужин состоял из 14 перемен, каждая по 5 блюд), а зрители-аристократы (среди них, говорят, была даже сама госпожа Гримо де Ла Реньер) получили доступ лишь на галерею, окружавшую залу; оттуда они могли бросить взгляд на происходящее, но поскольку наплыв был большой, долго задерживаться на галерее им не позволяли. В углах залы стояли эфебы в античных одеждах с кадильницами; Гримо объяснил гостям их присутствие так: «За столом у моих родителей всегда присутствуют несколько нахлебников, которые кадят им в благодарность за трапезу. Я же хочу избавить моих гостей от докучной обязанности, которую прекрасно выполнят эти молодые люди». Из столовой гостей пригласили перейти в гостиную, где им подали кофе и ликеры; гостиная была освещена 113 свечами (как разъяснял потом сам Гримо, по числу парижских нотариусов), которые потом погасили, чтобы итальянский физик Кастанио мог показать опыты с электричеством. Званы были гости к половине десятого (начало ужина – в десять вечера), а отпустили их только в семь утра. Именно отпустили, потому что когда самые нестойкие, заподозрив, что дело пахнет скандалом, да и просто устав, попытались уйти, любезный хозяин велел запереть двери и ускользнуть сумели только двое.

На следующий день «весь Париж» обсуждал ужин младшего Гримо, добавляя от себя разные детали и придавая экстравагантному пиршеству характер оргии. Например, в приглашениях были обещаны «особые служанки»; Гримо имел в виду поставцы – маленькие столики для посуды, которые ставились около каждого сотрапезника (сейчас бы сказали: сервировочные), но молва превратила их в обнаженных красавиц, которые предоставляли гостям свои длинные волосы в качестве салфеток для вытирания жирных рук21.

Парижское общество восприняло ужин Гримо де Ла Реньера так, как он и планировал,– как издевательскую пародию на времяпрепровождение знати. А один из участников ужина, адвокат мэтр Бонньер, настолько испугался перспективы увидеть описание ужина напечатанным, что прислал коллеге Гримо письмо, в котором заклинал его не позорить почтенных судей и адвокатов, уже и без того скомпрометированных самим фактом приглашения. Гримо успокоил нервного адвоката не без издевки, заверив, что на ужине не происходило ровно ничего неприличного, «а если иные из гостей выказывали радость, граничащую с безумием, то в этом нет ничего удивительного: могло ли быть иначе, если им выпала честь ужинать в обществе господина Бонньера?»22. Гримо, конечно, лукавил, как лукавил и тогда, когда два года спустя в книге «Философическая лорнетка» удивлялся: «Дамис устраивает трапезу из 14 перемен для семнадцати участников и зажигает 400 свечей; мыслимое ли дело, что это пиршество занимало весь Сирап в течение шести месяцев и послужило предметом для двух десяток брошюр?»23 Когда три года спустя, 9 марта 1786 года, Гримо устроил повторение знаменитого обеда, он позвал туда только близких друзей (в том числе знаменитых писателей Ретифа де Ла Бретона и Мерсье) и обошелся без зрителей.

Как бы то ни было, благодаря ужину 1783 года молодой адвокат и литератор привлек к себе всеобщее внимание, и хотя смотрели на него как на безумца (чтобы не сказать: как на шута), тем не менее его первая книга – брошюра «Философические размышления об удовольствии», выпущенная сразу после знаменитого ужина, имела успех и выдержала подряд три издания (существовала версия, что весь ужин и был затеян ради рекламы книги; в таком случае цель была достигнута). Не меньшее любопытство вызывали «полупитательные философические завтраки», которые Гримо стал устраивать в отцовском особняке по средам и субботам, с одиннадцати утра до четырех часов дня. Приглашенные должны были удовлетворять двум критериям: заниматься литературой и быть способными выпить семнадцать (опять это число) чашек кофе, которое наливали им не слуги, а «кофейные автоматы» – бронзовые сатиры; один из них исторгал из себя кофе, а другой – молоко24. Подсчет числа выпитых чашек и раздача гостям сахара были возложены на секретаря хозяина дома, Барта. Бессменным председателем «философических завтраков» был торговец товарами для охоты и рыбной ловли Клаво, который был обязан этой честью своему личному рекорду: он однажды выпил не 17, а целых 29 чашек кофе. Интеллектуальная сторона заключалась в чтении литераторами своих новых произведений (в частности, Мерсье прочел в доме Гримо главы из своей «Картины Парижа», а сам хозяин – отрывки из «Философической лорнетки», где, среди прочего, описаны и «кофейные автоматы»25). Что же касается гастрономической составляющей «завтраков», то она была крайне спартанской: по средам только маленькие кусочки хлеба с маслом и анчоусами, которые гости отправляли друг другу щелчком по гладкой поверхности стола, а по субботам вдобавок к этим тартинкам еще и кусок вареной говядины (впрочем, сам хозяин по средам непосредственно с завтрака отправлялся на еженедельное «обеденное» заседание Общества Среды, поэтому голодным не оставался).

Одним словом, можно согласиться с исследовательницей парижских салонов XVIII века, причислившей собрания у молодого Гримо к «салонам вне нормы»26. Для историка эта «ненормальность» – интересный объект исследования, а вот родителей Гримо она волновала и даже оскорбляла. Последней каплей стала история, в которой Гримо захотел блеснуть своим юридическим красноречием. Если совсем коротко, история эта заключалась вот в чем: один чиновник шутки ради адресовал некоему бездарному поэту стихи, где расхвалил его, уподобив ангелу и божеству, и подписал эти вирши именем своего приятеля адвоката27. Поэт, как ожидалось, по глупости своей принял все за чистую монету и, гордясь похвалами, комплиментарные стихи опубликовал – за подписью адвоката.

Тот возразил, что ничего подобного не писал. Поэт настаивал. Тут объявился истинный автор. На этом дело могло бы кончиться, но вмешался Гримо и – якобы защищая коллегу-адвоката – выпустил брошюру, которая по форме представляла собой адвокатскую «записку» (mémoire), а по сути – язвительный памфлет. Обиделись все: не только оскорбляемый поэт, который даже намеревался подать на Гримо в суд, но и защищаемый адвокат, и все адвокатское сословие28. Назревал очень крупный скандал, и родители решили, что лучше всего будет удалить сына из Парижа. На семейном совете постановили, что отправят его в Лотарингию, в Домеврский монастырь регулярных каноников (разновидность августинцев29). Поскольку любовник матери Гримо приходился кузеном королевскому министру барону де Бретёю, то на сей счет был без труда получен королевский указ (lettre de cachet), и 10 апреля 1786 года Гримо покинул Париж.

Поначалу разлуку со столицей и привычным укладом жизни он воспринимал так тяжело, что даже, по его собственному признанию в письме к Ретифу, от горя забыл орфографию. Но постепенно оказалось, что аббатство, куда он попал, более всего напоминает благословенное Телемское аббатство, описанное Рабле. Об этом можно судить хотя бы по фразе настоятеля, аббата Жозефа де Сентиньона, которую Гримо цитирует в АГ–2 в главе «О вине»: «Вокруг слишком много вина для того, чтобы причащать верующих, и слишком мало для того, чтобы приводить в движение мельничные жернова; что же остается делать с вином? Пить» (наст. изд., с. 358). В монастыре Гримо продолжал заниматься адвокатской деятельностью (изучал дела своих клиентов и консультировал их письменно), сочинял театральные рецензии (настоятель регулярно отпускал его в Нанси на представления тамошнего театра); наконец, если в родительском доме он из чувства противоречия оставался равнодушен к самым роскошным обедам, то в Домеврском монастыре впервые приобщился к гурманским радостям. В общем, легко отделался, особенно если учесть, что были люди (и среди них, как ни печально, великий Бомарше, участвовавший в семейном совете на правах родственника, поскольку в тот момент был любовником сестры госпожи де Ла Реньер), которые полагали, что правильнее было бы поместить молодого Гримо в лечебницу для умалишенных.

Гримо провел в Домеврском аббатстве два с лишним года, а затем родители предложили ему на выбор: сумасшедший дом или путешествие. Гримо выбрал второе и отправился в Швейцарию, а затем в Лион. В Париж он вернулся только в начале 1794 года, после смерти отца, хотя указ о его высылке был отменен еще осенью 1789 года. За это время Гримо успел, не оставляя полностью занятий словесностью, попробовать себя – впрочем, без особого успеха – на новом поприще, а именно в торговле (его лавка, где бакалейные товары продавались вперемешку с галантерейными, а духи вперемешку с женской и мужской одеждой, располагалась в Лионе на улице с характерным названием Галантерейная и, разумеется, в доме 17); завязать (там же, в Лионе) роман с актрисой Аделаидой Фёшер30 и даже стать отцом Аделаиды-Жанны-Жюстины-Лоры, в просторечии мадемуазель Фафа, которая, впрочем, прожила всего два года и умерла в ноябре 1793 года; посетить свою тетку по материнской линии графиню де Боссе в городе Безье (где ему так понравилось, что он провел там с небольшими перерывами три с половиной года, с июля 1790 по январь 1794 года) и благодаря южному гостеприимству окончательно проникнуться почтением к настоящей французской кухне31.

Гримо, по-видимому, не спешил покидать Безье не только из-за тамошних вкусных блюд, но еще и потому, что до него доходили слухи о ходе революции в Париже, и чем больше он узнавал, тем меньше сочувствия, несмотря на всю прежнюю оппозиционность, испытывал к тому, что в 1804 году назвал «чудовищным Террором, который, заметим походя, никогда бы не покорил себе Францию, имей порядочные люди хотя бы десятую часть той дерзости, какой щеголяют подлецы» (наст. изд., с. 400)32; политическим идеалом Гримо была конституционная монархия, и не более. Если учесть, что казни (в том числе и казнь короля Людовика XVI 21 января 1793 года) происходили на площади Согласия (впрочем, в это время она еще именовалась площадью Революции) непосредственно под окнами особняка Ла Реньеров, то не покажется удивительным, что Гримо не торопился в Париж.

Зато родители его оставались дома постоянно, и сердце Лорана Гримо де Ла Реньера (который в мирное время смертельно боялся раскатов грома) не выдержало: он умер 26 декабря 1793 года и тем самым избегнул участи коллег – трех десятков бывших генеральных откупщиков, которые были казнены пять месяцев спустя. Парадоксальным образом эта смерть вкупе с неудачными финансовыми спекуляциями покойного спасли особняк от реквизиции и разграбления: бакалейщик Лавуапьер, владелец «Американского дома» (которому посвящена одна из глав АГ–1), подал иск ко взысканию из наследства тех 40 000 франков, которые Лоран Гримо остался ему должен, и особняк опечатали. Больше того, когда госпожу де Ла Реньер арестовали за то, что она дала приют племяннице, жене аристократа-эмигранта (обеих выпустили из тюрьмы только после падения Робеспьера – которого казнили все на той же площади под окнами особняка Ла Реньеров), «гражданина Гримо, коммерсанта из Безье» назначили официальным стражем опечатанного имущества. Так что можно сказать, что Гримо, вернувшийся в Париж 14 февраля 1794 года, в самый разгар Террора, отделался, как говорится, легким испугом. И при Робеспьере, и в первые годы Директории страдал он преимущественно от холода и голода; единственным источником заработка была для него продажа эстампов и рисунков – мелочей, которые не были опечатаны, и потому нередко он был вынужден довольствоваться тем, что позже назвал «обедами по памяти» (см. одноименную главу в АГ–5). Осложняли его жизнь также многочисленные кредиторы отца, явившиеся за своими деньгами следом за бакалейщиком Лавуапьером. Впрочем, в 1797 году мать Гримо по суду добилась, чтобы ее назначили единственной наследницей, сыну же осталась рента (400 франков в месяц33) и право жить в родительском особняке; на этих условиях Гримо существовал до самой смерти матери, а умерла она в 1815 году!

Среди многих легенд, героем которых становился Гримо де Ла Реньер, есть и та, которая изображает его задающим роскошные пиршества сразу после Термидора. Виктор Гюго в своем панорамном обзоре этой эпохи в романе «Девяносто третий год» (ч. 2, кн. 1) восклицает: «У Парижа появился свой Тримальхион; его звали Гримо де Ла Реньер. У Парижа появился “Альманах Гурманов”». Здесь в двух фразах целых две неточности: во-первых, «Альманах Гурманов» в реальности появился почти десятью годами позже, а во-вторых, на «тримальхионство», то есть на устройство богатых обедов, у Гримо в то время не было никаких средств. Но все-таки жизнь постепенно налаживалась. Верный своей давней любви к театру (а также недавно охватившей его любви к актрисе Жозефине Мезере), Гримо не только посещает спектакли, но и рецензирует их; на деньги, вырученные от продажи части отцовской коллекции, он печатает газету, все материалы для которой (прежде всего рецензии на спектакли с участием мадемуазель Мезере) сочиняет самолично. Называлась она «Драматический цензор, или Обзор главных парижских и провинциальных театров». Газета выходила раз в десять дней с 27 августа 1797 по 28 июня 1798 года и была закрыта по велению Центрального бюро полиции: Гримо был слишком резок и пристрастен в своих оценках, слишком много (и неодобрительно) писал о расколе «Комеди Франсез» на две труппы, происшедшем по инициативе актера Тальма. Но главное его прегрешение заключалось в том, что он перепечатал в последнем, 30-м номере «Элегию о древних и новых» монархиста Жозефа Бершу (того самого, который три года спустя выпустит близкую Гримо по духу поэму «Гастрономия»), где развенчивались революционные «грязный Цицерон и подлый Демосфен» – новые, которые «из древних нам всегда примеры приводили, когда нас убивать и грабить приходили»34.

Лишившись собственной газеты, Гримо продолжал писать рецензии для чужих: «Листка бесплатных объявлений, или Газеты зрелищ», «Парижанина», «Газеты мелких объявлений» (Petites affiches). В 1803 году он собрал эти рецензии в двух томах, которым дал отчасти гастрономическое название «Литературный дистиллятор» (Alambic littéraire). В предисловии он формулирует один из своих рецензентских принципов: не дело рецензента – «создавать новые предметы: все его мастерство заключается в том, чтобы разобрать на части предметы уже существующие»35. Этим искусством разбора Гримо владел мастерски; он, можно сказать, был рецензентом по природе, однако, если бы он продолжал рецензировать книги и спектакли, то из определения, данного ему Бальзаком – «одна из второстепенных знаменитостей»36,– правильным было бы только прилагательное, о знаменитости же говорить бы не приходилось. Знаменитым Гримо стал благодаря тому, что нашел для своего дара новое применение – стал рецензировать не книги, а продукты и кушанья, магазины и рестораны.

* * *

В середине ноября 1802 года Гримо де Ла Реньер задумал и стремительно, меньше чем за месяц, сочинил книгу, на титульном листе которой значилось: «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть. Сочинение старого знатока. Первый год, содержащий Календарь снеди и Гастрономический путеводитель, или Прогулку Гурмана по кварталам парижским». Этот первый том, продававшийся по цене 1 франк 80 сантимов, появился в продаже уже в середине декабря 1802 года37 и имел большой успех38. За 1803–1804 годы он выдержал три издания, а в предуведомлении к АГ–5 Гримо сообщает о «22 тысячах экземплярах первых четырех томов, рассеянных по поверхности земного шара» (АГ–5, IX) – число для того времени и для книги, не являющейся романом, весьма значительное, если учесть, что в начале XIX века средний тираж книги не превышал тысячи экземпляров39.

В первом томе определилась структура, которая сохранена во всех остальных томах, или «годах» (всего Гримо с 1803 по 1812 год выпустил восемь томов «Альманаха Гурманов»): на фронтисписе изображена некая сцена из жизни гурмана, которая подробнейшим образом описана на обороте титульного листа40. Затем следует посвящение какому-либо гурману, затем предисловие – и дальше автор переходит к сути дела. Эта суть – еда, однако рассказ о ней ведется – и это было главным новшеством Гримо – вовсе не в форме поваренной книги (их во Франции к этому времени вышло уже немало)41.

Через два десятка лет, 5 марта 1823 года, Гримо писал об этом своему корреспонденту и единомышленнику, «профессиональному» гурману маркизу де Кюсси: «Мой “Альманах Гурманов” имел успех потому, что был написан вовсе не в том стиле, в каком пишут эти господа [авторы поваренных книг], и что в нем имелось кое-что помимо формул и рецептов, кончающихся неизбежным “подавать в горячем виде” […] ведь я первым открыл способ писать, который затем нарекли гурманской литературой»42. Эту свою цель – писать так, чтобы его книгу «невозможно было спутать с обычными поваренными книгами» (АГ–4, XIII–XIV),– Гримо подчеркивал в предуведомлениях едва ли не ко всем томам альманаха. Строго говоря, если в первом томе рецептов действительно немного, в последующих томах они появляются, хотя и не занимают центрального места. Но и рецепты у Гримо не такие, как у остальных авторов поваренных книг; они «изложены весьма забавным слогом» (АГ–4, XIV). Об этом Гримо также неоднократно – и не без гордости – упоминал в предуведомлениях: «Мы прекрасно понимаем, что успехом нашего издания мы обязаны той веселости, которая царит в нашем первом томе» (АГ–3, VII–VIII); «Первый том этого издания представлял собой истинный разгул остроумия, неиссякаемый источник веселости» (АГ–4, XIII).