Kitobni o'qish: «Гоголиана. Фантасмагория в тринадцати новеллах»

Исторические биографии

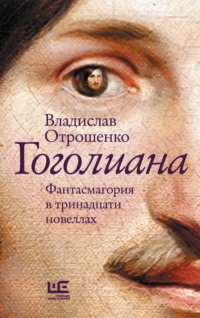

В оформлении переплета использована картина Федор Моллер. Портрет Николая Васильевича Гоголя.

Начало 1840-х. © Государственная Третьяковская галерея

© Отрошенко В.О.

© ООО “Издательство АСТ”.

Предуведомление к новому изданию

Гоголиана” началась для меня в то время, когда я впервые надолго уезжал в Италию. Нужно было очень тщательно отобрать книги, с которыми предстояло жить в Риме. Взгляд тут же упал на книжную полку с собранием сочинений Гоголя. Пришла мысль взять “на родину души”, как называл Италию сам Николай Васильевич, “Мертвые души”. Хотелось почитать их именно в том городе, где они лучше всего писались. Сесть на мраморные ступеньки Испанской лестницы, неподалеку от дома, где Гоголь квартировал, и зачитаться – “Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека”, – находясь в том самом “далеке”. Или за чашкой кофе в кофейне “Greko” на Via Condotti, где Гоголь был завсегдатаем, открыть первую страницу поэмы: “В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка…”

Но ничего этого не случилось.

В суете сборов я по ошибке положил в чемодан вместо “Мертвых душ” последние тома с записными книжками и письмами Гоголя. Когда обнаружил это в Италии, страшно расстроился. Однако принялся читать гоголевские записки, послания, наброски задуманных и брошенных сочинений. С этого чтения начались исследования и расследования. Поездки по чрезвычайно затейливым гоголевским маршрутам в Италии и заальпийской Европе. Поиски следов во Франкфурте и Неаполе пропавшего векселя петербургского банка Штиглица на 4 000 рублей – не полученного Гоголем гонорара за “Мертвые души”. Заводящие ум за разум выяснения, что за двойник Гоголя, хорошо знакомый самому Николаю Васильевичу, морочил головы именитым европейским банкирам, российским послам и петербургским издателям. Установление немыслимых причин, по которым маленький Никоша Гоголь утопил в пруду родового поместья кошку. Изучение необъяснимых отношений Гоголя с собственным заграничным паспортом. Я как будто заново с потаийного хода вошел в громадное и таинственное здание, в котором раньше казалось всё знакомым, а теперь вдруг открылись неизведанные пространства. Безнадежно заболев Гоголем, я начал писать “Гоголиану”, чтоб наконец перестать думать о нем. Перестать погружаться душой в гоголевские безумства, сумасбродства, причуды, странности – в гоголевость. Мне хотелось как можно быстрее закончить книгу и поставить точку. Забыть о Гоголе. О его ошеломляющих поступках, загадочных мистификациях и мистических деяниях. О том, как горела в печи рукопись второго тома “Мертвых душ”, о его слезах после сожжения, о его невероятной смерти. Обо всем, что составляет сущность и побочные эффекты гоголевской гениальности. Забыть. Потому что длительное нахождение в силовом поле этого абсолютно отдельного человека и особого великого писателя мира оказывает слишком сильное воздействие на физическое и душевное состояние.

После того как было написано некоторое количество эссе-новелл, составивших корпус “Гоголианы”, мне какое-то время представлялось, что спасительная точка достигнута. Но вскоре стало ясно, что “Гоголиана” не может быть закончена. Это предполагает сама личность Николая Васильевича. Гоголь – непревзойденный творец персонажей. И он же – персонаж Творца. Или – иначе – уникальный персонаж “литературы”, которую создает сама жизнь. И как в любом знаменательном персонаже, в нем заключен замысел, который необходимо разгадать.

“Гоголиана” продолжена. Продолжается. Написаны новые вещи, чрезвычайно важные для понимания того, что происходило с Гоголем в жизни, в искусстве, в смерти, во сне и за гробом. И в этих вещах, как и во всех эссе-новеллах корпуса, я дал себе волю не фантазировать, не придумывать образы, похожие на реальность. В “Гоголиане” я позволяю себе эксплуатировать саму реальность. В этой книге воплощен мой принцип фантасмагории. Он прост: правда может быть более странной, чем любой вымысел.

Владислав Отрошенко

Bepul matn qismi tugad.