Kitobni o'qish: «Воспоминания»

Серия «Memoria»

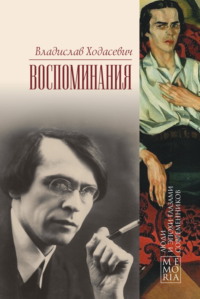

В оформлении обложки использованы портреты В. Ф. Ходасевича: картина Валентины Ходасевич 1915 г. и фотография, сделанная в конце 1920-х гг.

© Полетаева Т.Н., предисловие, комментарии, 2025

© ФГБУ «Издательство «Наука», серия “Memoria”, разработка, редакционно-издательское оформление, 2025

«Нас возвышающая правда»

Владислав Фелицианович Ходасевич – выдающийся представитель Серебряного века. «Крупный поэт…,– как назвал его В. Набоков, – литературный потомок Пушкина по тютчевской линии». Критик и историк литературы, а «его ум, литературный вкус в соединении с прекрасным знанием истории и теории литературы, его умение остро, порой беспощадно-зло производить литературные экзекуции создали ему настоящую славу в этой области»1.

Автор статей о Пушкине и книге о Державине, Ходасевич не менее известен и как блестящий мемуарист. Его мемуары – это настоящие литературные мемуары: их правдивость и почти документальная объективность соединены с писательским талантом Ходасевича, умением дать литературный портрет современников и своего времени. Ходасевич точен в наблюдениях, правдив, порой пристрастен и беспощаден в оценках.

С блеском, ярко и выразительно Ходасевич описывает себя, свое детство, литературных друзей и знакомых: А. Блока, А. Белого, В. Брюсова, М. Горького, Н. Гумилева, С. Есенина, В. Маяковского, Ф. Сологуба, а также атмосферу государственных учреждений первых лет советской власти и видных политических деятелей той эпохи – Ф. Дзержинского, Г. Зиновьева, Л. Каменева, А. Луначарского…

В предисловии к книге «Некрополь» В. Ходасевич написал, что его воспоминания основаны только на «том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах». И дальше, в одном из очерков (об Андрее Белом), Ходасевич недвусмысленно высказывает свое кредо мемуариста: «…быть сугубо правдивым. Я долгом своим считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому “возвышающему обману” хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Воспоминания поэта охватывают период жизни Ходасевича с самого рождения до первых лет эмиграции.

Еще учась в гимназии, Ходасевич посещал вторники Московского литературно-художественного кружка. Там он слушал доклады Бальмонта, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Мережковского, Чуковского, Волошина и Бердяева. Все эти выдающиеся люди оживают на страницах его воспоминаний.

После революции, убедившись в том, «что при большевиках литературная деятельность невозможна», и писать можно «разве лишь для себя», Ходасевич поступает в январе 1918 года на службу секретарем при Комиссариате труда Московской области. Он работал в театрально-музыкальной секции Московского Совета, потом в театральном отделе Наркомпроса, затем в московском Пролеткульте. В 1918 году затеял с П.П. Муратовым Книжную Лавку Писателей. С конца 1918 года заведовал Московским отделением издательства «Всемирная литература». Эту работу, «скучную, очень административную», едва дотянул до 1920 года. Бросил – «нельзя было выжать рукописи из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро». Одновременно с издательской деятельностью Ходасевич возглавлял Московскую Книжную Палату, проработал там до лета 1920 года. В тот год он тяжело заболел. Тогда-то ему и предложили возможность литературного, а не служебного заработка в Петербурге. «На этом закончилась моя советская служба… кончилась моя тридцатипятилетняя жизнь в Москве».

Оставив Москву, Ходасевич переезжает в Петербург. «В Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузьмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: “Серапионовы братья”, кружок “Звучащая раковина…”». В 1922 году, незадолго до отъезда Ходасевича за границу, выходит его четвертая поэтическая книга «Тяжелая лира» и «Статьи о русской поэзии». «У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои».

В 1922–1924 годах Ходасевич живет за границей, сначала в Германии, потом в Италии, издает с Горьким журнал «Беседа». В 1925 году он окончательно переезжает в Париж, где становится литературным критиком в газете «Дни», затем в газете «Последние новости», а с 1927 года и до самой своей смерти, 14 июня 1939 года, в газете «Возрождение. За это время он издал пять книг – свое «Собрание стихов», биографию Державина, книгу статей «О Пушкине». Он начал писать биографию Пушкина, но смерть помешала ему осуществить этот замысел, остались лишь наброски первой главы.

Незадолго до своей смерти Ходасевич составил из опубликованных им в последние пятнадцать лет газетных и журнальных очерков книгу воспоминаний и назвал ее «Некрополь»2. В ней девять портретов писателей и поэтов, которых он хорошо знал: Нина Петровская, Брюсов, Белый, Муни, Гершензон, Горький, Сологуб, Есенин и – вместе – Гумилев и Блок.

Когда Ходасевич прочел свои воспоминания о Брюсове Горькому, тот, помолчав, сказал: «Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне». Ходасевич пообещал и сдержал слово.

Горькому, с которым очень тесно в течение семи лет общался Ходасевич, посвящено несколько очерков. Первый завершает «Некрополь», позднее Ходасевич написал еще несколько. Ходасевич подчеркивал, что характер отношений его с Горьким был «не деловой, не литературный, а вполне частный и житейский». Хорошо зная Горького, Ходасевич создал убедительный, в своих лучших душевных проявлениях и человеческих слабостях сложный и противоречивый психологический портрет писателя.

Центральный образ воспоминаний второй части – Дом искусств, «Диск», как называли его обитатели. Очерк начинается с описания города. Незабываемый портрет Петербурга 20-х годов прошлого столетия оставил нам Ходасевич. «Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда…» Культурная жизнь этого нового Петербурга была сосредоточена вокруг Дома Ученых, Дома Литераторов и Дома искусств. Ходасевич подробно описывает Дом искусств, где он жил. Это было огромное здание, выходившее фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. Это был дом, а точнее несколько домов, центральную часть которого составляла квартира известного торговца Елисеева. В его гостиной Чуковский и Гумилев читали лекции своим студийцам, в столовой продавались пирожные «роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахару: сахар он оставлял себе».

Ходасевич пишет и о других обитателях дома. О молодой поэтессе Ирине Одоевцевой, «на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах». О поэте Владимире Пя-сте, который по ночам «отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябр, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации». Здесь жил знаменитый «Грин, автор авантюрных повестей, мрачный туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами “Диска”, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов». Здесь жила и молодая студийка Гумилева – Нина Берберова, ставшая вскоре спутницей Ходасевича на 10 лет жизни.

Помимо честности и даже резкости в оценках, воспоминания Ходасевича полны юмора. Вот, например, как он описывает свое знакомство с «нелепой» М. Шагинян, которая вызвала его на дуэль на рапирах, чтобы защитить (!) его собственную жену. «С женщинами я не дерусь», – ответил Ходасевич, и дуэль не состоялась.

Один из самых резких очерков Ходасевича – О Маяковском, которого он считал своим литературным врагом. Ходасевич рассказывает, что, пристав к футуристам, Маяковский подменил их борьбу со всяким содержанием – огрублением содержания. Таким образом, не будучи революционером в поэзии, он присвоил себе славу новатора и революционера. Цитируя предсмертную записку Маяковского, Ходасевич пишет: «…Ни благородства, ни чистоты, ни поэзии нет во всем облике Маяковского. Есенин умер с ненавистью к обманщикам и мучителям России – Маяковский, расшаркавшись, пожелал им “счастливо оставаться”».

Очень интересны рассказы Ходасевича о первых годах новой власти, жизни большевицкой знати, о ее глупости, бездарности и жестокости. Так, в очерке «Белый коридор» рассказывается, как однажды несколько писателей попали на аудиенцию к Луначарскому. «Усталые, голодные, назаседавшиеся на заседаниях и настоявшиеся в очередях…» в Кремль пошли Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Там их четыре раза останавливали с проверкой документов. Луначарский произнес характерную речь «либерального министра из очень нелиберального правительства». Все сводилось к тому, «что рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую».

Ходасевич трижды бывал в Кремле. Во второй раз в Кремле (у Каменевых) его угощали черным хлебом с топленым маслом и сахаром. Поэт замечает, что «скудностью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы». В начале 1920 года, Ходасевич был третий раз в Кремле, у него была просьба к Каменеву, и его жена Ольга Давыдовна, «не даровитая и не умная», выведывала у Ходасевича о Балтрушайтисе: «…искренне ли он сочувствует советской власти?»… А вот как Ходасевич пишет о Дзержинском: «По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, не насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен…» Но! «Однажды затвердив Маркса и уверовав в Ленина он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая…»

На страницах воспоминаний Ходасевича появляются не только Каменев и Дзержинский, но и Троцкий, Зиновьев и Ленин. В этой компании обсуждались самые разные и порой весьма неприглядные действия советской власти. Так, к примеру, от Максима Пешкова, сына Горького, Ходасевич узнал о докладе, «который делал в Москве Белобородов – убийца царской семьи». (Ходасевич одним из первых, в 1940 году, рассказал об этом страшном событии, в то время как советская Россия и потом СССР долгое время не признавали этого факта.)

Всю жизнь сопровождали Ходасевича болезни и безденежье. Чтобы прокормить себя, он должен был, начиная с юности, писать статьи, очерки, рецензии, заметки. Н. Берберова пишет, что только за 1922–1939 годы было написано «более 300 критических статей Ходасевича, рассеянных по многочисленным эмигрантским изданиям»3. Среди этих текстов – и воспоминания, в которых оживает удивительная эпоха.

В настоящее издание вошла книга «Некрополь», составленная автором незадолго до его смерти, а также мемориальные очерки, выходившие в разное время в русских и зарубежных изданиях. Воспоминания Ходасевича – великолепный памятник времени, памятник ярким личностям, составившим славу российской культуры начала XX века; эти тексты, написанные почти 100 лет назад, и сегодня звучат необыкновенно современно и актуально, заставляя нас задуматься о прошлом, настоящем и будущем нашей страны.

Татьяна Полетаева

Некрополь

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

Конец Ренаты

В ночь на 23 февраля 1928 года в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное – вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903–1909 годами, она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и не занимательна.

* * *

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее – «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, жизненного порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций – и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, – в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить – неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной

Я сделал трепет без конца… —

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества – ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

* * *

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Нина Ивановна Петровская

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 году знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи – всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это – вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении – он не предуказывал, предуказывать не хотел да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, – «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью.

Декадентство, упадочничество – понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма, – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декаденство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть – и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

* * *

Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь» к любви.

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» – можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности, для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

А.С. Бакст. Портрет Андрея Белого. 1905

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода – это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же – очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргиазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда-проблесками истинной гениальности. Другое дело-как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастия еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но… символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый…

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она-предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, – укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

* * *

Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он. – Что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

Валерий Яковлевич Брюсов

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, – не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое вдовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век вдовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта – самого себя4.

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность – утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле», при описании подобной сцены.