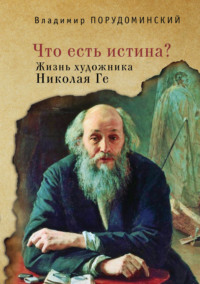

Kitobni o'qish: ««Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге»

© В. И. Порудоминский, 2020

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

Освобождение

Ручей нанес так много земли и камней себе в ложе, что и сам принужден был покинуть свое русло.

Леонардо да Винчи

Вместо пролога

Николай Ге, русский художник, спешил из-за границы на родину. Надо было поспеть к открытию академической выставки. Ге торопился показать соотечественникам свою картину.

Возвратиться насовсем он, судя по всему, еще не надумал: семья оставалась в Италии и «домом» в то время он большей частью называл Флоренцию.

Россия начиналась Королевством Польским. В Польском Королевстве было неспокойно. Стояло лето 1863 года. Жаркое лето польского восстания. Николай Ге читал в «Колоколе» о сожженных дотла деревнях, о разоренных крестьянах и повешенных пленных, о притихших городах, из которых слышится лишь шелест молитв в костелах, о понурых извозчиках, наряженных по приказу в ямщицкие кафтаны и шляпы русского образца, о женщинах, которым запрещают носить траур по мужьям и братьям, по своей Польше, ежедневно убиваемой из ста семидесяти шести царских пушек и ста двадцати шести тысяч царских ружей. Он знал людей – итальянцев, французов, русских, – которые уезжали сражаться на стороне инсургентов, он разговаривал с ними и пожимал им руки. Он жадно верил всякой вести о победе повстанцев.

Теперь он ехал по измученной Польше. Солдаты-конвойные сопровождали поезд на случай нежданной опасности.

Ге прильнул к окну – он хотел видеть следы.

Поверженный лес лежал плашмя вдоль дороги. Войска валили деревья, чтобы чаща не стала ничьим убежищем. Чернели, лениво дымясь, пепелища. Люди не показывались – словно вымерли.

У переезда трое верховых казаков ждали, пока пройдет состав. Кони топтались на месте, тревожно вскидывали головы.

Ге вдруг подумал, что давно не рисовал лошадей. В детстве он любил рисовать их. Что ни день прибегал на конюшню, бесстрашно гладил большие и теплые лошадиные морды. Рыжий, веснушчатый Гришка-кучер с прямыми, расчесанными на пробор волосами сажал его на караковую. Ге помнит крепкие гришкины руки, желтые от веснушек, и ощущение взлета. Его снимали – он хватал кусок мела и рисовал лошадь тут же, на дощатом полу конюшни.

Ге хорошо помнит свою караковую. Вот она пьет, круто уткнувшись в колоду, вот, не желая, чтобы Николай гладил ее, резко запрокидывает голову и, чуть поведя ею, будто прислушиваясь, беспокойно и добро косит на него продолговатым, влажным глазом. Он представил себе ее. сверху, ему захотелось набросать ее пером – с круто изогнутой шеей, разделенной продольной черной полосой, с подвижным задом и струящимся хвостом. Но память бежала дальше, вырывала из прошлого новые картины. На том самом месте, где барчонок рисовал мелом свою лошадку, ставили гладкую скамью, приносили бадейку с рыжими, скользкими розгами… Ге не захотел больше вспоминать.

Лежали за окном леса. Синеватой гарью было подернуто небо. Люди не показывались. На площадке у солдат-конвойных в такт колесам побрякивали ружья.

Из прекрасной Италии едет в Петербург художник Николай Ге, везет на выставку свою картину. Он пробыл за границей шесть лет – все «положенные» шесть лет академического пенсионерства. За шесть лет он написал десятки эскизов, этюдов, портретов, но еще год назад он, скорее, мог подумать, что совсем оставит искусство, чем предположить, что создаст полотно, о котором сможет сказать словами Жан-Жака Руссо: «Вот что я делал, что думал, чем был!» Таков, видно, удел великих творений: они вынашиваются дольше обычного и рождаются неожиданней. Картина, которую Ге везет из Италии, называется «Тайная вечеря». С «Тайной вечери» начинается х у д о ж н и к Николай Николаевич Ге.

Творческая его биография до 1863 года внешне почти непримечательна. За исключением фактов частного характера – что отличает Николая Ге в плотной толпе молодых русских художников, создаваемых словно по одному образу и подобию? Черты личности художника интересуют историю искусства лишь реализованные в творчестве.

В одно время с Ге в Италии совершенствовались живописцы Флавицкий, Бронников, Железнов, Сорокин, Годун-Мартынов. Можно пополнить этот перечень еще десятком имен, известных теперь только специалистам. Можно даже попробовать составить на всех одну общую творческую биографию – в конце концов, до приезда в Италию у всех за спиной одна и та же Академия, одни и те же профессора, одни и те же натурщики, Тарас да Василий, одни и те же гипсы, одни и те же темы для работ на соискание медалей, серебряных и золотых, и одни и те же традиции, образцы для подражания, каноны, предписывающие, что хорошо и ч т о плохо.

Ге вспоминал потом, как русские художники, жившие в Риме, собирались в одной кофейне. Знакомые оставались знакомыми, приятели – приятелями, но дальнейшего сближения не происходило. Оно и понятно: «вырвавшись на свободу», они пытались идти в разные стороны – каждый искал себя.

Многие из живописцев, начинавших в одно время с Ге, искали себя не там, оттого и нашли быстро. Пропитанные традициями, они колесили по городам и галереям Европы, сквозь призму канонов рассматривали заранее заданные образцы для подражания, прикидывали: «И я так попробую», а кто посмелее: «И я так могу». Гонка за лидером прибавляет скорость; найдя себя слишком быстро, они себя теряли – часто навсегда.

Они любили говорить, что вырвались на свободу, но их надежды были призрачны: мало самому уйти из старого, надо, чтобы старое ушло из тебя.

Когда в 1857 году Николай Ге вышел из Академии художеств, у него был один бог – Брюллов. Мудрено ли! Почти семь лет просидел он в Академии, где все – классы, коридоры, лестницы – заполнено было Брюлловым. Этюдами Брюллова, набросками Брюллова, суждениями и изречениями Брюллова, рассказами о Брюллове, анекдотами о Брюллове. Один бог восседал на Олимпе – единственный и неповторимый Карл Павлович Брюллов!

Еще не приспело время переоценок. Отзывы Гоголя и Пушкина, Белинского и Герцена подкрепляют и утверждают восторги современников. Николаю ли Ге, академическому выученику, населявшему программы Ахиллесами, Патроклами, Саулами и Самуилами, ниспровергать богов с Олимпа! Тем более – Николаю Ге, порывистому, умевшему бросаться с головой в увлечения и не умеющему жить не увлекаясь.

Он и в Академию-то поступил вдруг, повинуясь охватившему его увлечению. Приехал из Киева в Петербург на математический факультет, деловито рассудив, что наука надежнее обеспечит его будущее, чем искусство, а тут увидел брюлловскую «Помпею» («и не мог наглядеться»), встретил к тому же гимназического товарища, будущего скульптора Пармена Забелло, и – прощай, университет! За несколько месяцев из благополучного, чинного студента Ге превратился в завзятого художника, фанатически преданного карандашу и кисти, беспечного, общительного, имеющего одно пальто на все времена года. Кстати, и здесь – опять увлечение! Отец присылал Николаю Ге – художнику ровно столько, сколько Ге – студенту, право, хватило бы и на отдельную комнату, и на то, чтобы одеваться поприличнее. Да где вы видели обеспеченного художника?! И Ге живет общежитием, раздает деньги товарищам, питается кое-как и доводит свою одежду до такой степени ветхости и небрежности, что иные знакомые не рискуют показаться с ним на улице. Столь крутой поворот не мог не быть подготовлен, но сама крутизна поворота немало открывает нам в характере Ге.

Николай Ге был зоркий человек, он видел и слабости профессоров, и огрехи преподавания, и ограниченность академических канонов, но разве можно омрачить бурную радость человека, нашедшего свое призвание и ринувшегося ему навстречу? Что для увлеченного юноши равнодушие наставников, неумные требования, коробящие чувство советы, если есть темно-красные комнаты живописного класса, если весело стучат мольберты, щедрой юностью замешанная краска густо сползает с палитр, если слышатся позади одобрительные возгласы товарищей. Ге наслаждался Академией, б р ю л л о в с к о й Академией.

Мог ли Ге отличить в Брюллове сегодняшнее от вчерашнего, мог ли отделить зерно от плевел, когда он видел гигантскую разницу между Брюлловым и остальными всеми, когда переданная из третьих рук случайная шутка Брюллова больше приносила пользы, чем долгие рассуждения профессоров, когда Брюллов был действительно единственным – и некого поставить рядом с ним.

Для ясного видения нужно время. Много лет спустя, как бы подводя итоги, Ге набрасывал в речи на съезде художников беглые и точные словесные портреты русских художников. Тогда-то среди своих предшественников он оценил не только Брюллова, но и Федотова. Он оценил в Федотове именно то, к чему сам всю жизнь стремился, – жажду «выразить в живописи те мысли, которые давили его и которые он спешил высказать».

Но в годы ученичества «завзятому академику» Федотов, быть может и прекрасный, казался случайным; русское искусство представлялось Ге кометой, увлекаемой ослепительным ядром – Брюлловым. Ге верует истово, он молится на «Последний день Помпеи». Он еще не понял, что надо бьггь собой. Его этюд хвалят: «Ого, настоящий Брюллов!» «Но я не обиделся, – вспоминает он, – я был вне себя от радости».

Через несколько лет Ге остановится на минуту отдышаться, оглянется назад и пойдет по-своему, спотыкаясь и падая, счастливый – не второй Брюллов, а первый Ге.

До перелома в русском искусстве рукой подать. Творческая биография Ге накладывается на место перелома.

Федотов уже был. Бунтари еще не пришли: Крамской с товарищами уйдет из Академии через два месяца после того, как Петербург увидит «Тайную вечерю» Николая Ге.

Увлечения и настроения

В автобиографических записках Ге называет свой отъезд за границу «бегством».

«1857 года весной мы – я с женой – побежали за границу. Этот порыв, этот спех был свойствен тогда всем; долго двери были заперты, наконец – отворили, И все ринулись… Право ехать за границу еще не получено, а билет в мальпосте уже взят: откладывать нельзя – очередь ехать придет через месяц».

Он не стал дожидаться ни документов о сдаче экзамена, ни завоеванной золотой медали, ни разрешения на выдачу академического пенсиона. Умер отец, Николай получил долю наследства и уехал на свои.

А куда он, собственно, так спешил? Почему бежал столь стремительно? Почему даже месяца лишнего не захотел ждать? За месяц не выцветут фрески в римских и флорентийских церквах, и в творческих планах Ге месяц не играл никакой роли, и не из тех он был, кому не терпелось проскакать галопом по Европе, других посмотреть и себя показать. Да и чем плохо, в конце концов, было ему, Николаю Ге, в России – барчонку, росшему под крылышком помещицы-бабушки, примерному гимназисту, чинному студенту и увлеченному ученику императорской Академии художеств? Как и всякий россиянин, встречался он каждый день с несправедливостью и угнетением, однако, редкий из россиян, он не испытал их на себе – чем ему плохо? А он торопится уехать, нет, он бежит, он объясняет откровенно: «Ежели бы меня спросили: зачем вы едете? Я бы, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был бы ответ внешний, не тот. Себе я бы отвечал: остаться здесь я не могу; там, где ширь, где свобода – туда хочу… То, что я узнавал, приобретал, давило меня, отравляло. Не хватало уже воздуха, свободы…»

Вот он как заговорил – барчонок и завзятый «академик»! Но разве не тем и определяется общественное лицо человека, насколько при решении вопросов времени он умеет отвлечься от личного? И если Ге, которому живется во сто крат лучше, чем миллионам соотечественников, не выдерживает, кричит: «Довольно, больше нельзя выносить!» – то это уже от убеждений.

Видно, не только о композициях, торсах и складках говорили, собираясь вместе по вечерам, завтрашние художники.

«Вчера я был у Сырейщиковых и читал там очень интересную статью, и она меня не оставляет ни на минуту, тем более что сюжет этой статьи мне по сердцу (вообще о крепостном состоянии). Целый вечер, ложась спать, думал об этом и никак не могу переварить многое…»

Стасов пишет про Сырейщикова – купец, приятель Ге, поверенный в его делах. Но, видно, не только в делах – в мыслях тоже.

В другом письме Ге сообщает, что подбирает «все лучшие статьи прошлых годов» из «Современника».

Непрерываемый поток впечатлений, начиная с детских, – вроде экзекуций на конюшне или любимой няньки, избитой отцовским управляющим, – подготовил Николая Ге к восприятию определенных идей; демократическая публика, заполнившая классы Академии, оказалась благодатной средой для распространения этих идей; а откуда они шли, идеи эти, Ге объясняет без обиняков: «Самые влиятельные, близкие по душе были Герцен и Белинский».

Существует мнение, что в программной картине на большую золотую медаль – «Саул у аэндорской волшебницы» – Ге придал пророку Самуилу внешнее сходство с Белинским.

Если так, то программа Ге приобретает совершенно недвусмысленную направленность. Она писалась в 1856 году. Пришло к концу тридцатилетнее николаевское царствование («глухим и темным временем» называл его Ге), потянуло в воздухе весенним ветром надежд. И именно в этот момент ученик Академии Ге пишет грозного пророка Самуила, который предсказывает царю Саулу гибель и потерю царства. Вот что может означать сходство с Белинским!

Зато доподлинно известно, что в августе 1856 года (точно: 15 августа), то есть как раз когда шла работа над картиной о пророке Самуиле, ученик Академии художеств Николай Ге побывал на могиле Белинского и запечатлел ее в небольшом эскизе.

Известно также, что образ Белинского много лет волновал творческое воображение Ге.

Однако вернемся к новоиспеченному академическому пенсионеру, который спеша погрузился вместе с молодой женой в мальпост и уже катит без оглядки прочь от Петербурга – в сторону Варшавы.

Женился Ге так же увлеченно, как все делал. Скульптор Пармен Забелло, поселившись в одной комнате с Ге, много рассказывал ему о своей сестре, давал читать ее письма. Скоро Николай Ге сам стал переписываться с девушкой, жившей у своего отца в черниговском имении. «Божественная Анна Петровна», «святая Анна Петровна», «целую вашу подошву» и даже – «пойду, закажу башмаки и поцелую подошву на самом деле» – вот как он пишет девушке, которую по письмам оценил и по письмам полюбил.

Возникла даже легенда, что он и женился-то «не глядя», тоже «по письмам»: закончив курс в Академии, бросился к Анне Петровне, познакомился, сделал предложение, обвенчался и увез за границу. Легенда не соответствует действительности. Ге по дороге в имение отца несколько раз заезжал к Анне Петровне, видел ее; потом – уже в Петербурге – радовался: «Потушу свечку, лягу, и настанет для меня лучшее препровождение времени – буду вспоминать время, когда я был у вас, – особенно 28 февраля. Благодарю Бога, что я художник – так ясно вижу вас в это время». Отношения с каждой встречей ближе, интимнее; в письмах тотчас замечаем этот трогательный переход от «вы» к «ты». Вспоминается пушкинское: «пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила».

Свадьба тоже не свалилась как снег на голову – они к ней готовились. Нет, не приданое укладывали в сундуки, не составляли опись салопам, шалям и постельному белью – они духовно готовились. Ге торопился: поменьше вещей, поскромнее свадебный ритуал, чтобы без визитов и прочих церемоний. «Наша будущая жизнь будет не такая, какая обыкновенно бывает после венчания». Главное: «Мы заживем как люди, а не бары».

Но легенда о странном браке Ге: «приехал – познакомился – увез» возникла, а легенды, коли возникают, значит, бывают нужны. Вот и в этой люди, должно быть, узнавали характер Ге.

Мы знаем Анну Петровну Ге по портретам – художник много писал ее в первые годы совместной жизни. Она, пожалуй, некрасива: крупный нос, подбородок тяжеловат, в чертах лица некоторая резкость. Но Николай Николаевич рассказывает в своих портретах об уме Анны Петровны, благородстве, воле, о ее способности точно видеть, чутко слышать и глубоко понимать.

Анна Петровна получила хорошее образование; сидя в деревне, сама пополнила его; теперь брак с Николаем Ге открыл перед нею новый мир – большого искусства.

Втройне радуясь – свободе, друг другу и творениям искусства, – путешествовали они по Германии и Швейцарии, добрались до Рима, оттуда бросились в Париж – и снова в Италию, уже надолго. По дороге из Генуи в Ливорно, на пароходе, – знаменательная встреча с поэтом и публицистом Иваном Сергеевичем Аксаковым. Не потому знаменательная, что с Аксаковым, а потому, что Аксаков из Лондона ехал – от Герцена.

По письмам Герцена датируем встречу Ге с Аксаковым: август 1857 года. С этой встречи начинается своего рода герце-новское десятилетие в жизни Ге.

Герцен для Ге в то время – главнейший из наставников, никого нет влиятельнее, дороже, ближе. Белинский умер, а Герцен хоть и далеко, то и знай подает весть своим друзьям, единомышленникам, последователям. «Кто жил сознательно в 50-х годах, – вспоминал потом Ге, – тот не мог не испытать истинную радость, читая Искандера «Сорока-воровка», «Письма об изучении природы», «Дилетантизм и буддизм в науке», «Записки доктора Крупова», «Кто виноват?», «По поводу одной драмы», наконец, первый том «Полярной звезды». Были и другие писатели, но никто не был нам дорог своей особенностью, как Искандер… Мы ему были обязаны своим развитием. Его идеи, его стремления электризовали и нас».

Перед свадьбой Николай Ге преподнес своей невесте, «как самый дорогой подарок», статью Герцена «По поводу одной драмы». Это статья о любви, о браке, о семье, об отношениях людей друг с другом и со своим временем. Молодые собирались строить жизнь по Герцену и тут – вот ведь удача какая! – встречают человека, который только что от их кумира.

Встреча Ивана Аксакова с Герценом была дружеской, интересной; Аксакову есть что рассказать, и, надо думать, столь вдохновенные слушатели, как Николай и Анна Ге, разжигали в нем желание рассказывать.

А для Ге в этой встрече есть еще нечто очень важное: он и раньше слыхал, что можно поехать к Герцену, теперь он точно знает, что это вполне осуществимо. В своих записках Ге пылко утверждает: будь у него средства – тотчас после свидания с Аксаковым повернул бы в Лондон. Но академическая пенсия еще не поступает, собственные деньги изрядно порастрачены – приходится отложить намерение до лучших времен и продолжить путь в Рим.

Наверно, тотчас после встречи с Аксаковым он и впрямь повернул бы в Лондон (это на Ге похоже!), однако затем произойдет нечто на первый взгляд необъяснимое.

Ге будет целые десять лет жить мечтой о свидании с Герценом. С еще большей страстью станет ловить всякое печатное слово Искандера, станет жадно выспрашивать всякого возвратившегося из Лондона. Он с Александром Ивановым будет говорить о Герцене – мы об этом разговоре почти ничего не знаем, знаем только, что его вряд ли могло не быть. Через общих знакомых Ге станет посылать приветы Герцену и однажды получит в ответ бесценный дар – фотографический портрет своего кумира. Ге познакомится с детьми Герцена и в 1863 году разминется с ним самим: незадолго до приезда Герцена во Флоренцию Ге повезет «Тайную вечерю» в Петербург.

И все десять лет Ге будет откладывать свое паломничество. Изнывая от желания видеть Герцена, говорить с ним, он будет изыскивать поводы, чтобы… не ехать: нет денег; нельзя ехать в Англию, не зная языка; Герцен слишком занят делами, вправе ли кто-нибудь мешать ему. Однако походя, в общем ряду, Ге назовет и главную причину – Герцен «окружен многими людьми и не даст мне того, что мне было дороже всего: знакомства интимного, отдельного». С годами Герцен уже не просто «кумир», а личность настолько духовно близкая, что Ге теперь не в силах раствориться в толпе обычных, рядовых посетителей.

Десять лет ждал Ге своего часа. Он дождался. Их знакомство было непродолжительным, но о т д е л ь н ы м, содержательным и плодотворным. Герценовское десятилетие в жизни Ге разрешилось одним из лучших портретов в мировой живописи, который сам Герцен оценил коротко и выразительно: «rembrandtisch».

Когда Гекуба становится своей

Однако до этого портрета еще десять лет – долгие версты, тяжкий путь поисков себя.

Пока колесит по Италии академический пенсионер Николай Ге, всматривается в творения великих мастеров. Он говорит, что теперь «ближе стал к ним, мог понять, почему они такие и что говорили». Он радуется, что увидел их рост – «от лепета детского до полного совершенства, от Чимабуэ до Микеланджело».

Рим, Генуя, Ливорно, Неаполь, Помпеи, Милан – в конце концов Ге обосновывается во Флоренции. Здесь, в богатейших флорентийских сокровищницах, он как бы подводит итог всему, что увидел. Ге сжато намечает вехи развития живописи итальянского Возрождения: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Учелло, Рафаэль, Тициан, Леонардо, Микеланджело. Список весьма произволен, с Ге можно спорить – но зачем? Ге не историк искусства, он по-своему, опять-таки увлекаясь, укладывает ступени от Чимабуэ до полного совершенства, до Микеланджело.

Микеланджело его потряс. «Кто же для меня дороже, глубже всех, кто достиг недосягаемого? Бесспорно – Микеланджело».

Перед его творениями не сорвется с языка роковая скороговорка начинающего: «И я так попробую», тем более «И я так могу». Законченность совершенства: Микеланджело нельзя продолжать, ему даже подражать нельзя – он сам сделал все, что хотел. После него надо начинать сызнова. «Его мысль, дух творчества независимы, – пишет Ге. – Он один с а м в своих произведениях». В Микеланджело для Ге не частности дороги, а общее – уразумение задачи искусства. Найти свою мысль, свое чувство – вот задача художника, ищущего истину. Ге увидел «полную связь художника с истиной». Он понял, к чему стремиться нужно. Он сделал первый шажок к самому себе, к своей истине.

Микеланджело «более всего поразил» Ге, Леонардо да Винчи он «больше всего» любит. Лет через тридцать пять старик Ге, беседуя с молодыми художниками о Леонардо, признается:

– Я иду следом за ним, иду по-своему…

Сколько сил нужно, сколько самоотречения, чтобы перешагнуть через эту запятую, посметь сказать: «Иду по-своему». Независимость и неповторимость – в искусстве синонимы. Когда Ге почувствует, что свободен, он не побоится пойти следом за Леонардо, но т а к пойти – это почти вызов бросить.

В конце 50-х годов Ге еще не свободен, зависим; близ Микеланджело и Леонардо академический пенсионер уже многое понял, но еще не приступил; он пока следует, повторяя, он пока лишь уразумевает суждения Леонардо «Об ошибках живописцев в прошлом и настоящем»: «Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, так как в таком случае он будет называться внуком, а не сыном природы в отношении искусства».

Заголовок трактата можно расширить: «Об ошибках живописцев в прошлом, настоящем и будущем».

В Италию Ге «привез мысль» написать полотно на сюжет «Смерть Виргинии». По словам самого Ге, это была первая мысль, которая показалась ему с в о е й. Когда видишь своими глазами Форум, Колизей, Капитолий, воспринимаешь историю Рима совсем иначе, чем по книжке (даже с картинками). Внешние впечатления подогревали замысел Ге. Казалось, если писать с натуры колонны и портики, если голову Виргинии писать не с петербургской натурщицы, а с красавицы римлянки, картина сама оживет, заговорит. Ге увлекся, написал за год «целые кучи» эскизов, однако эскизы оставались эскизами – картина не задалась.

Но Ге – увлеченный работник, ему нужны были эти «кучи» эскизов, чтобы убедиться, что мысль не своя и чувство не свое – «и отца-римлянина я не знаю, и Аппия я не знаю, следовательно, это не живая мысль, а фраза».

Появляется слово «фраза», которым Ге обозначает внешнее, не горящее внутри мыслью и чувством, не свое. «Фраза» – это много говорить и ничего не сказать. Картина остается немой.

Николая Ге потряс Микеланджелов «Страшный суд»: какая неимоверная острота и сила чувства у художника великой мысли. Жизнь самого Микеланджело и вся жизнь, кипевшая вокруг него, словно одним ударом кисти брошены на стену Сикстинской капеллы.

Ге печально разглядывает и отвергает свои эскизы. Холодные картинки! Точно выписанные колонны и портики сами по себе ничего не значат. Фраза.

После «Виргинии» Ге целый год бился над новой темой – «Разрушение Иерусалимского храма».

На эскизе дым валит клубами и колонны вот-вот упадут, и в смятенных позах замерли охваченные ужасом и задрапированные тканями люди. Но Ге горько чувствует свою немоту. Его приговор безжалостен: «богатая остроумная фраза». Пожалуй, и фраза-то не своя – цитата. Как ни странно, цитирует молодой пенсионер не Джотто, не Рафаэля, не Леонардо и уж не Микеланджело, конечно, а все своих, наставников, – Бруни, Басина, Маркова, прежде всего и больше всего Брюллова.

За каждой колонной эскизов Ге стоит Брюллов, в лице и позе каждой запечатленной римлянки проглядывают черты Карла Павловича. Одну из работ («Утро») Ге прямо помечает: «подражание Брюллову»; впрочем, и так видно – можно было не помечать. «Разрушение Иерусалимского храма» – дитя или (следуя определению Леонардо) внук «Последнего дня Помпеи». «Мои мне были ближе, – признается Ге, – с ними дольше я жил, они меня учили». Стасов будет потом посмеиваться над затянувшимся «академичеством» начинающего художника. Но сам Ге неожиданно и своеобразно объясняет это обстоятельство: он подражает Брюллову, борясь с подражательностью. Он переносит разговор из области искусства в область психологии. Великий Брюллов тоже прошел когда-то школу изучения итальянских мастеров, однако сумел же потом разбить скорлупу подражательности, едва ли не первый из русских художников стал совершенно самим собой.

Ге уже хочется взлететь, да страшно оторваться от земли, страшно начинать по-новому, на пустом месте; приобретать оказалось легче, чем отказываться, узнавать – легче, чем забывать. Еще не один десяток лет пройдет, пока Ге скажет, что надо вытряхивать из себя старый хлам, за каждую новую работу приниматься свободно – «как дитя». Но он к этому всю жизнь стремился – увидеть по-новому и по-новому сказать. В Италии он радуется, встречая рядом с Микеланджело и Рафаэлем фрески Беато фра Анджелико – Ге нравится, что этот мечтательный монах, не поддаваясь ветрам влияний, выражал себя «с наивностью и силой младенца».

Ге должен был подражать и мучиться оттого, что подражает.

Отвергая в себе чужое и прошлое, художник находит себя. Он осмысляет за время своего ученичества весь путь развития искусства и является затем на свет – наивное и мудрое дитя, которое все знает и жаждет тем не менее начать все сызнова. Отвергая эскиз «Разрушения Иерусалимского храма», Ге энергично восклицает:

– Кто этот пророк? Кто эти голодные? Что такое для меня храм? Ничего!

Вспоминается Гамлет:

«…Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» Искусство начинается, когда художнику есть дело до Гекубы, когда Гекуба стала своей. Нужно, подобно шекспировскому Первому актеру, в воображенье поднять дух свой до своей мечты. В 1858 году Ге написал эскиз «Похороны ребенка»: залитый солнцем итальянский дворик, посреди, на полуразрушенных казенных ступенях, скорбящая мать. Ге написал с натуры и мать, и ступени, и дворик, но картинка получилась холодноватой. Не выручила даже трагическая тема. Через восемь лет, тоже в Италии, Ге набросал рисунок пером – не с натуры, по памяти, – «Похороны ребенка в Каменец-Подольской губернии». Печальная брошенная деревенька. Мрачный день. Жалкий поп с крестом и малолюдное крестьянское семейство, бредущее за гробиком. Ни скорбных поз, ни заломленных рук, все просто, буднично, даже торопливо как-то. Однако рисуночек – не фраза. Тут поэзия. Тут пушкинское:

Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед,

Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка

И кличет издали ленивого попенка,

Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.

Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил…

У Ге не иллюстрация к Пушкину – набросок пером сам по себе зазвучал с поэтической силой.

Так Гекуба становится с в о е й.