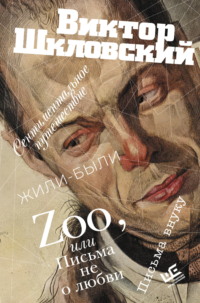

Kitobni o'qish: «Zoo, или Письма не о любви. Сентиментальное путешествие. Жили-были. Письма внуку»

Предметы культа

Художественное оформление Андрея Бондаренко

В оформлении переплета использован "Портрет Виктора Шкловского" художника Юрия Анненкова (1919)

Редакция благодарит агентство VOSTOCK Photo за предоставленную лицензию

© Шкловский В.Б., наследники

© Чудаков А.П., наследники

© Бялосинская-Евкина Н.С., комментарии

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

Александр Чудаков

Спрашиваю Шкловского1

Вопросу я обязан и знакомством со Шкловским. На его встрече со студентами МГУ 17 апреля 1962 г. я написал записку – видимо, спрашивал об ОПОЯЗе, потому что В.Б. ответил:

– Жирмунский в ОПОЯЗе был. Виноградов – нет. Я был председателем – не заметил. Но ранние его работы связаны с Эйхенбаумом.

Когда вечер кончился и все столпились вокруг Шкловского, стал уточнять про Жирмунского.

– Это вы спрашивали? – посмотрел внимательно. (Тогда, в доструктуралистскую эпоху, ОПОЯЗом интересовались только американские стажеры.) – Приходите. Когда хотите. Завтра. Через неделю.

Я хотел увидеть Шкловского с тех самых пор, как студентом второго курса купил сборник “Поэтика” 1919 г. с его статьями “Потебня” и “Искусство как прием”. Сама возможность этого не казалась особенно фантастичной: раз в неделю я слушал лекции Н.К. Гудзия, В.В. Виноградова, Ф. Асмуса, дважды в неделю – С.М. Бонди, который много рассказывал о Б.В. Томашевском, Б.М. Эйхенбауме, благополучно здравствовавших; на факультете видел И. Бернштейна, М.Н. Петерсона, А.А. Реформатского. Еще сильнее мне захотелось этого позже, когда я, уже в аспирантуре, писал работу о формальных штудиях в Германии и России.

Впервые я увидел Шкловского на вечере Хлебникова 8 февраля 1961 г. Но это было короткое выступление. Запомнилось только про Джамбула – из-за неожиданности (Шкловский рассказывал, что акын, понимая русский язык, это скрывал).

Теперь он говорил целый вечер. До этого приходилось слышать, что Шкловский “уже не тот”. Не знаю, что было раньше, – видимо, что-то непредставимое. Сейчас же перед нами был невероятный оратор – с могучим голосом, сверкающей речью, державший аудиторию два часа, как две минуты.

– Я начал свою литературную деятельность – страшно сказать – в 1908 году.

Расскажу о Петербургском университете. Широкая река, по ней плавают ялики с прозрачными носами, как при Петре. Здание Двенадцати коллегий. Длинные коридоры, и, когда студент идет в конце, он кажется вот такой.

Ходит молодой Мандельштам, очень молодой Бонди (смех, аплодисменты). Мы были уверены, что он через год выпустит замечательную книгу (хохот). Бодуэн де Куртенэ, Якубинский, Поливанов, который знал необыкновенное количество языков и тайно писал стихи, как и Якубинский.

Изменение искусства в том, что им становится то, что не было искусством. Оно приходит неузнанным. Так стало искусством немое кино.

Покойный Горький был высокий человек, большой силы. Сильный живот – в молодости долго месил тесто. Я видел его в драке. Он дрался не по классическим правилам – нагнувшись, но так и среза́л человека.

Пришла ко мне молодая женщина: “самгинщина”, “этапы”. Не утратьте дитячьего отношения к искусству. Не потеряйте к нему прямого отношения. Но знайте, как оно сделано.

Какие еще советы? Мой совет – удивляться. Начинайте с фокстерьерства.

Тогда мы с М. Ч. через несколько дней приехали к Шкловскому на дачу в Шереметьево (она еще при жизни В.Б. кратко описала этот визит2). Первое сильное впечатление: не произнеся ни одной этикетной фразы, он сразу начал говорить о существенном (о Поливанове). И так было всегда. Еще снимаешь пальто, а уже слышишь:

– Ну вот. Думаю о Кутузове.

– Так вот. Эйзенштейн говорил…

Изредка, впрочем, он как бы что-то вспоминал и задавал светские вопросы.

– Где были летом?

Мы говорили, что плавали на байдарке по Упе.

– В Упу впадает Воронка. Над ней есть дубрава. Там завещал похоронить себя Лев Толстой.

Дальше, естественно, возникала тема зеленой палочки “муравейных братьев”, а там уж было рукой подать до сюжета “Анны Карениной”.

Одно время я особо записывал отдельные фразы Шкловского, как заполняют в детстве тетрадку под названием “Мудрые мысли, изречения, афоризмы и прочее”. Для простоты я все считал афоризмами и прочим. Их было много, но они пропали. Шкловский так заразителен, что хочется тоже рассказать что-нибудь, не имеющее отношения к теме. Я дал их знакомому. Ему они были не нужны. Он дал их женщине. Они ей тоже были не нужны. С ней он поссорился. Она их не вернула. Может быть, она когда-нибудь их опубликует – записаны они точно. Привожу те, что остались.

– Писатель – пчела и соты вместе. В соты вкладывает труд много пчел – до этой пчелы и одновременно с ней.

– В искусстве, как и в жизни, незаконные дети рождаются тем же простым или, если хотите, тем же сложным способом, что и законные.

– Счастье – это не покой, а качество сознания.

– Самое главное – уметь доводить скандал до конца.

– Когда человек стал рассказывать сны и начал рисовать на стенах пещеры – это первое, что удвоило ему жизнь.

– С писателями у нас поступают как в каракулеводстве: овцу доводят до того, что она делает выкидыш, а потом с недоношенного, мертвого ягненка сдирают шкуру.

Но процент афоризмов в речи Шкловского был слишком велик. Проще было записывать.

Конечно, все не получалось – по разным причинам, в том числе субъективным. Например, почти ничего не записано про Эйзенштейна, хотя Шкловский говорил о нем часто. Но после того как я посмотрел смонтированный из сохранившихся его материалов “Бежин луг”, мне расхотелось что-либо о нем записывать.

Один из первых целиком зафиксированных мною разговоров Шкловского, когда я, преодолев стеснение, стал записывать тут же, лишь чуть-чуть спрятав листок за стакан с карандашами, был 12 декабря 1967 г.

Я пришел со срочными вопросами в связи со сборником Тынянова “Пушкин и его современники” (М., 1968), который был уже в сверке (если не накануне чистых листов). Но В.Б. только что вернулся из Италии, и ему хотелось говорить про Италию.

– Они дали мне сценарий – “Дубровский”. Там дочь Троекурова входит в свою элегантную ванную. И вообще порнография. Я им сказал: если в первых кадрах – тройка, то дальше должен быть слон. Вы не поверите. Они приняли всерьез. Спрашивают: как вставить слона. Думают: раз такой знающий человек говорит, что надо слона, значит – правда. А ведь умные люди. Де Сантис и тот, что ставил “Они шли за солдатами”. Я думаю, что, когда мы ставим их, получается примерно то же.

Увлекаются “Мастером и Маргаритой”. По-моему, слишком. Про Иерусалим – хорошо. Про Москву – мелковато. В “Театральном романе” Станиславский. Я ни один его спектакль не мог досидеть до конца. Но это большой человек. У Булгакова этого не получается. Толстой не любил Наполеона. Но он оспаривает его как крупное явление – как погоду, как стихию.

Говорил весь вечер. До Тынянова так и не дошло.

– Как в восточном анекдоте. Сосед у соседа взял в долг двугривенный. Назавтра тот приходит за долгом. Сосед зарезал курицу, поставил вина. На третий день кредитор приходит снова. Сосед режет барана, ставит вино. Двадцать копеек не отдает – на них купил травы к барану. На следующий день, увидев, что идет кредитор, кричит жене:

– Бежим, он нас разорит! Не отдавать же ему, в самом деле, деньги!

Это – модель разговоров со Шкловским. Вместо просимого двугривенного вы получали целый капитал другой валютой – той, которая в данный момент обращалась между ним и остальным миром.

Другая запись – почти через год.

– Якобсон разобрал “Я вас любил”. Говорит: ни одного тропа. Но все стихотворение – целиком троп, развернутая литота. Автор сдерживается, он преуменьшает горе. Это единственное стихотворение, где Пушкин говорит “Вы”. Везде он с любовью на “ты”. Якобсон этого не знает.

Вскоре Шкловский написал об этом разборе Р. Якобсона резко критическую статью в “Иностранную литературу” (1969. № 6), что их навсегда поссорило. К. Поморска рассказывала, что после этого Шкловский послал какую-то свою работу Якобсону, но тот ее вернул. Ссору Шкловский переживал тяжело, говорил о ней со слезами на глазах.

– Якобсон много писал об ОПОЯЗе. Часто на меня ссылался. Ссылался – не переиздал. Переиздали другие. Все думаю: кто виноват? Он в одном виноват: очень давно за границей.

О Якобсоне в эти годы вообще говорил часто. Из послеопоязовских его вещей больше всего ценил “О поколении, растратившем своих поэтов”.

Как-то, прочитав мою заметку в КЛЭ о Д.Н. Овсянико-Куликовском, В.Б. прислал письмо. Среди прочего, просил привезти “Теорию поэзии и прозы” (видимо, готовил ту статью в “Иностранную литературу” – книга там цитируется; потом, перечитав, сказал: “Книга так себе”).

– А Овсянико-Куликовский был не совсем неумен.

Знакомство мое с ним было короткое. Я был еще мальчик. Двадцати лет. Нет, двадцати двух. Принес в “Вестник Европы” “Искусство как прием”. Профессор прочитал быстро – в три дня. Сообщил мне открыткой, что статью напечатать не может, но в редакции хотели бы поговорить со мной. Я написал – тоже открытку, – что раз они не берут статью, то меня не интересуют. Знакомство на этом кончилось.

Долго говорил о канонизации младшей линии, но у меня записано только, что “долго”, тема показалась знакомой. Впервые услышал от него о тетиве.

– Противоречие всегда должно существовать. Вещь вне натяжения непознаваема. Тетива постоянно должна быть натянута. У Козинцева “Гамлет”… (запнулся).

Я (я плохо относился к фильму):

– Скучен?

– Да. Скучен. Нужна разнотональность. У Шекспира Дездемона, Офелия умирают как простолюдинки. У Козинцева – однотонность.

“Дон Кихот” у него тоже однообразен. Из него ушел юмор. Только одно удачное место, где Дон Кихот отвечает священнику, что дама и священник не могут оскорбить, потому что им нельзя ответить, они невменяемы.

Калатозов снял – давно – “Соль Сванетии”. Фильм запретили. Я сказал: “Дайте мне 500 руб., я исправлю фильм за один день”. Не дали. “Дайте сто”. Не дали. “Пятьдесят”. Не дали. “Хорошо. Я сделаю это даром”.

“Соль Сванетии” была слишком насыщенна. Как соляной раствор. Зритель задыхался. Мы сели и вклеили в нее куски какого-то спокойного фильма о Чечено-Ингушетии. Фильм получился другой. Его разрешили. Калатозов стал режиссером.

Достоевский верил в неизбежность невозможного. Катастроф и революций. Многие верили – все будет скоро. Блок? Сначала верил. Немножко.

Я обладаю возможностью видеть в хаосе самое простое. В чем ошибка Андроникова? Он думает, что искать надо у чертовой матери. Все ищут не там. Кому пришло бы в голову сопоставить сказку с “Капитанской дочкой”?

Необходимо выведение анализа в другой ряд (21 ноября 1968 г.).

Две сохранившиеся записки мне в президиуме вечера Тынянова в Ленинграде 20 декабря 1968 г. – по поводу длинного докладаN. Первая: “У докладчицы узкий профиль. Она зажимает Тынянова”. Вторая: “Ужасно не нравится”. Я: “Слишком красиво?” – “Слишком гладко все выходит”.

Бунин говорил о Чехове, что “писателя в его речи не чувствовалось”. В разговорах Шкловского Шкловский чувствовался каждую секунду. Его говоренье – это его проза, только незаписываемая: те же парадоксы, невероятные сравнения, то же качество следующей фразы – мало связанной с предыдущей и вводящей уже другую мысль, знаменитые ходы в сторону, давшие обильную пищу пародистам, факты из непредсказуемых областей. Однажды он сам это подтвердил. Кто-то спросил, как это он написал так много. А я, воспользовавшись случаем, ввернул один из давно приготовленных вопросов: как ему это удавалось в 1916–1920 годах?

– Я пишу с такой же скоростью, с какой разговариваю. С какой я сообщаю какую-то новость. Пишу без черновиков. С черновиками – только первые пять лет. Диктую.

Его статьи – это нарезанная на куски (часто произвольно) стенограмма его монолога, произносимого им вслух или мысленно с утра до вечера всю жизнь по поводу литературы и жизни. Их надо было только озаглавливать.

“Я больше говорил, чем писал, – утверждал он в книге «Пять человек знакомых». – То, что я говорил, помогало писать, но не записано”. Сперва мне это было непонятно. Казалось: кто написал семьдесят книг – все в них высказал, вряд ли что осталось. (Точно так же я заблуждался про Виноградова, но оказалось, что тысяча печатных листов, опубликованных им за жизнь, – лишь часть, и, возможно, небольшая, того, что он знал.) К тому же со всех сторон (от Л.Н. Тыняновой, Л.Я. Гинзбург, Г.А. Бялого, А. Ивича) мы слышали, что Шкловский повторяет напечатанное. Повторения были. Но когда я лучше узнал тексты Шкловского, то быстро убедился, что он никогда не повторяет слово в слово, как другие мастера устного рассказа (С.М. Бонди), у него всегда – вариация, дополненье, новая деталь, другой поворот старой мысли, иной пошиб. И я стал записывать и то, что уже читал.

В “Гамбургском счете” Шкловский кратко упоминает о первой встрече с Вс. Ивановым: “Горький дал мне для него денег и описал наружность. Я поймал Всеволода Иванова на Фонтанке”. Устно Шкловский рассказывал подробнее и немного иначе. Встреча была назначена заранее.

– Но я опоздал. Горький сказал: он ушел только что, вы его догоните.

– Как я его узнаю?

Горький описал наружность. Невыдающуюся. Полушубок, обмотки. Так ходили тысячи. По Фонтанке шел народ. Но Горький описал взгляд и выражение фигуры. Я сразу узнал, кого надо. Так умел описывать Горький (1966 г., на экз. “Гамбургского счета”).

Потом я стал записывать и то, что от него уже слышал.

Про “Мастера и Маргариту” разговор зашел снова через несколько лет.

– Гениально рассказана история с Левием Матвеем. Вся история с Пилатом – замечательна. Но когда они попадают в Москву – там, где теперь Литературный институт, – у него все мелко. Но в этом доме жили Платонов, Мандельштам, Маяковский, который на этой веранде пил красное вино. Когда собирается такая компания, это уже не мелко (20 июня 1975 г.).

(Булгакову он не мог простить высокомерного отношения к советской литературе своей молодости и даже к театру.)

Как-то к слову я вспомнил, что наши разговоры об ОПОЯЗе начались с Жирмунского. К этому времени я знал, что в автобиографии 1952 г. Шкловский включил его в список членов ОПОЯЗа.

– Он был формалист. Испуганный формалист. Он сел в чужие сани и ехал. Я говорил с ним незадолго до его смерти. Он сказал: “Все, что я сделал – о стихе, о рифме, о поэтике, – от формализма. Когда вы уехали за границу, я перестал работать. А все, что думал, – это был спор с вами. Когда вы приехали, я снова начал работать. Сейчас я дописываю свои молодые работы”.

Постепенно я стал записывать и уже не раз от него слышанное, и даже если оно казалось мне (редко) не очень интересным. Несколько раз в разные годы он повторял гипотетический вариант сюжета “Анны Карениной” – через пятьдесят лет. После революции Каренины живут в Париже. Муж работает где-то переводчиком. Вронский после разгрома Белой армии попадает туда же. С кем живет Анна, абсолютно никого не интересует. Произведения нет – потому что нет сюжета. (Потом в несколько ином варианте я прочел это в “Поденщине”.) Почему эта ситуация так занимала Шкловского? Не из-за небогатой же мысли, что при смене исторических условий меняются конфликты и сюжеты. Тем более, он считал, что сюжеты всегда одни и те же. Сообщаю на всякий случай.

– Сюжет – это когда из алмаза делают бриллиант, – начал он как-то, и я сразу бросил записывать. И напрасно, потому что дальше он сказал: – О сюжете можно говорить только тогда, когда, как в бриллианте, материал многократно ломается.

Я спохватился, и не зря, потому что он заключил:

– Грани преломляют свет – создается другая действительность. Произошло изменение хода луча восприятия.

Целая теория сюжета в образном изложении.

Сам Шкловский говорил (в 1980 или 1981 г.), что лучшее, что он придумал в теории сюжета, – это два слова: “предлагаемые обстоятельства”. Предлагаемые жизнью – автору, а автором – герою. Второе – уже обстоятельства другого порядка. Этот двойной выбор – по Шкловскому, центр истории сюжета.

Много раз он говорил, что не любит аналогию искусство – зеркало. Однажды объяснил почему.

– Можно было бы уточнить: два зеркала друг против друга. Как в вагоне. И вагон все время движется. Они много раз повторяют изображение. Но ошибка этой аналогии в том, что угол падения равен углу отражения и нет угла преломления, в искусстве обязательного.

Как и все, я задавал ему вопросы. Тут надлежит сразу разъяснить одно недоразумение. Еще в 70-е годы пошли слухи, что Шкловский многое перезабыл, все путает и т. д. (У нас почему-то очень торопятся стариков записывать в маразматики – с непонятным удовольствием.) Свидетельствую: мы с М. Ч. этого не заметили. А то впечатление возникало, видимо, потому, что неправильно ставились сами вопросы. В.Б. говорил: “У меня все спрашивают, когда было первое заседание ОПОЯЗа. А черт его знает!” Вопрос некорректен во многих отношениях: что полагать началом (считать ли им первый сборник 1916 г., можно ли таковым посчитать обед, с какого числа участников считать это начало, называть ли обществом свободное содружество без списка и т. п.). Или спрашивали (я, например): какого числа вы уехали в Персию? Когда вернулись в Петроград? На это он отвечал: не помню. Даты вообще не были коньком Шкловского: думаю, на эти вопросы он и пятьдесят лет назад не ответил бы. В “Сентиментальном путешествии” он признавался, что с трудом помнит порядок месяцев; в сохранившихся анкетах даже недавние даты – говоря его словами – “спокойно спутаны”. Я знаю только один случай за все годы нашего знакомства, когда он назвал дату.

– У Солженицына насчет Севера – не его программа. Это из книги Менделеева “К познанию России” 1893 года – я помню эту дату, потому что это год моего рождения (20 июня 1975 г.).

Я стал задавать другие вопросы, тщательно их готовя. Когда мы с М. Ч. и Е.А. Тоддесом издавали сборник Тынянова “Поэтика. История литературы. Кино”, то получили много ценных ответов на такие вопросы. Были туманные сведения, что Тынянов, помимо маленького предисловия к сборнику “Мнимая поэзия”, работал над большой статьей о пародии. Я спросил. В.Б. твердо сказал: была большая статья. “Листа два”. Мы не поверили, но запомнили. А потом Тоддес в архиве Каверина, а я в ЦГАЛИ нашли обе половины статьи “О пародии” (напечатана в сборнике).

Потом я составлял вопросы сериями и всегда поражался цепкости и яркости памяти Шкловского, точности и резкости деталей. С годами он отвечал все лучше (возможно, помаленьку умнели вопросы). Разговоры я записывал чаще всего тут же, а если не удавалось, то дома, обязательно в тот же вечер. Набралось много; здесь привожу небольшую часть.

Из таких вопросов выяснялись подробности разговоров с Горьким, Репиным, Керенским, Л.Г. Корниловым, Свердловым, Гумилевым, места встреч, заседаний, состав участников.

– В.Б., у вас написано: “С Эйхенбаумом я встретился в Саперном переулке”. Что там было? В 1918 г. вы после возвращения из Киева в Москве зашли “к товарищу-филологу”. Кто это был? Как вы жили в сумасшедшем доме в Саратове? Кто были первые участники ОПОЯЗа? Где он собирался?

В Саперном жила тетка Б. Эйхенбаума, а Шкловский жил на углу Саперного; товарищем-филологом был Р. Якобсон. В доме сумасшедших “врач сказал: «Только ничего не изображайте. Симуляция сумасшествия всегда видна. А когда человек старается выглядеть комильфо – вот тогда это настоящий сумасшедший». Я жил нормально. Писал”. Первыми участниками ОПОЯЗа, по словам Шкловского, кроме него были Л. Якубинский и Е. Поливанов, потом появился О. Брик.

“ОПОЯЗ собирался у меня на Надеждинской. Раз-другой – у Сергея Бернштейна. У Бриков. Собираясь, где теплее. У Ховина в «Книжном углу» не собирались”.

Вопросы я задавал всякие – мелкие, общие, частные, не очень принятые, прямые (в молодости; с годами – менее).

О причинах его отречений и покаяний.

– Видите ли. У меня к тридцати годам были большие хвосты. Я четыре раза переходил границу. Многие мои товарищи уже сидели. Что меня не арестовали – чистая случайность. Так вышло (с гордостью), что я ни одного дня не сидел.

В связи с этим (не могу сейчас представить, в какую это можно было облечь форму) – почему по отношению к своим работам он так часто употребляет слово “ошибка”?

– Я ни о чем не могу говорить вполовину.

О женщинах – не жалеет ли, что на них ушло столько времени в его жизни? Напомнил, что говорил Чехов о Левитане.

– Не жалею. Это тоже жизнь. Я начал это с тринадцати лет. Видите ли. У каждого возраста свой счет жизни. И у всех все по-разному. Может, Левитан и истаскался. Чехов в этом разбирался. Мне это не мешало.

О принадлежности к боевой организации эсеров. Этот вопрос я возобновлял в разные годы, но никогда Шкловский не отвечал на него впрямую хоть словом, уводил разговор. Один раз сказал, что во время войны говорил об этом с Блоком. Оставалось разве что пожалеть, что ты не Блок. Ю.Г. Оксман говорил, что “об этом Виктор перестал даже упоминать еще с 30-х годов. А вообще молодым Виктор был человек не просто смелый, а удивительной смелости. Шел на риск, все ставил на карту. И вот такая метаморфоза… Конечно, Сима. Во время войны она вернулась в Москву без квартиры, без прописки. Шкловские приютили ее из жалости. Была нечто среднее между домработницей и машинисткой. Виктор, естественно, не мог ее пропустить. Он, конечно, не думал, что это так затянется и тем более что она будет на него влиять. Василиса его не сдерживала ни в чем. Она сама была отважная женщина – кое в чем и тверже Виктора” (16 апреля 1970 г.).

О необычайной отваге и дерзости молодого Шкловского много рассказывали В.А. Каверин и Л.Н. Тынянова. В 1922 г., когда уже был приказ об его аресте (по делу правых эсеров) и в квартире Тыняновых на Греческом проспекте была засада, Шкловский не побоялся зайти в Госиздат за гонораром. Все онемели. Ведь любой сотрудник издательства мог позвонить и сообщить, что он здесь. Сам В.Б. рассказывал:

– Получив деньги, я вышел не главным, а другим ходом. Нет, не черным, просто другим – на Екатерининский канал, а не на Невский. Деньги были нужны – бежать в Финляндию; стоило дорого. Это не записывайте.

К. Поморска передавала мнение Р. Якобсона. Шкловский был очень храбр физически, на войне. Но бывает часто, что такие люди в мирное тяжелое нудное время даже легче других идут на компромиссы.

Только один раз, за полгода до смерти, он нарушил свое обыкновение и в ответ на прямой вопрос, как он попал в эсеры, сказал два слова:

– Храбрые люди.

Об одном из тех, кого он ценил и уважал, Шкловский написал: “У него было большое достоинство – он имел контур, был четок, имел волю”. С годами понимаешь, что в мире много ума, немало даже таланта, но определенность, энергия и воля – невероятная редкость. Может, это только в России. Может, только сейчас (вытравлялось десятилетиями). Но похоже, что это так. По резкости контура Шкловский был в наше время такой один.

Несколько замечаний Шкловского в связи с Ю.Н. Тыняновым.

– На меня влиял не процитированный мною автор – Бергсон. Потом мы говорили о нем с Тыняновым. В связи с пародией? Не помню. Может, и в 19-м. Пожалуй. В самом начале знакомства. Он был молодой.

– “Проблема стихотворного языка” до сих пор опережает время. Тынянов ее писал как человек, который торопится.

Тогда было впечатление, что это только начало. Что будут еще книги.

Да, это решающий кусок (о динамической конструкции). Сейчас этого не изучают. А это – основной вопрос.

Для Юрия я сделал меньше, чем для Бориса (ответ на вопрос о влиянии). Он занялся стихом. Теснота стихового ряда – какое открытие.

Я застал его, когда он еще писал стихи – под Державина. Кюхельбекерные. Помню одну строчку. Кто-то давит на коне народ “…затем, что надо” (25 мая 1973 г., утро).

– Тынянов пишет в “Пушкине”, как восьмилетний мальчик читает в кабинете отца французские книги. Но не говорит одного: об эротическом его любопытстве (1 октября 1968 г.).

– Пример банальных рифм в “Розанове”(kleine – feine – reine) – тыняновский?

– Тыняновский. Видите ли. У нас в ОПОЯЗе было правило: когда собирались вместе, то все, что говорилось, было общее – не имело авторства (20 июня 1975 г.).

– Читаю “Литературный факт”. Тынянов – совершенно гениальный человек. Так редко бывает: через столько лет читать товарища и удивляться (10 декабря 1972 г., по телефону).

Приведу высказывания разных лет о разном (свои слова не везде удалось опустить – без них часто непонятен Шкловский).

Спросил В.Б. о дальнейшей судьбе замечательного актера В. Фогеля, игравшего главную роль в поставленном по сценарию Шкловского фильме “По закону”, тоже замечательном. Лицо В.Б. омрачилось, ответил не сразу, что бывало крайне редко.

– Он повесился. Был давно болен. Фильм тяжелый. Героя вешают. Может быть, роль надо было дать другому. Может быть, я виноват в том, что он выбрал такую же смерть (1978 г.).

– Я видел двух плачущих – Горького и Маяковского. Горького – когда я сказал ему после “Самгина”, что он пишет плохо. Он дал Самгину свою сложную биографию и пытался всех уверить, что Самгин – мерзавец. Горький сказал: “Но я же пишу уже сорок пять лет”. – “Это не всегда помогает”.

(Напомнил ему, что он писал в “Удачах и поражениях Максима Горького”. Смеялся. Потом – серьезно: Горький слишком много написал для Михайловского и Скабичевского. Но книжку о Толстом он написал без оглядки.)

– А Маяковский плакал, когда я говорил ему про “Хорошо”: золото можно красить в любой цвет, кроме золотого. Про хорошо нельзя говорить, что оно хорошо.

(Узнав, что я пишу о Потебне.) – Он был гениальный человек. Но у него были плохие ученики. (В другой раз в 1975 г.: “От Потебни очень отбивал Овсянико-Куликовский”.)

– Перед смертью Станиславский хотел уйти из МХАТа и сделать “что-нибудь совсем другое”. Ему провели трубку на сцену, и он, лежа у себя, слышал, как репетируют: “Боже, как плохо!” (25 мая 1973 г., вечер).

– Говорите о ви́дении Катаева. В “Вопросах литературы” он ставит Олешу рядом с Пушкиным: “Короткие рецензии, которые умели писать Пушкин и Олеша”. Это уже выпадение прямой кишки. Он подпал под влияние Олеши и никогда не мог от него освободиться. В “Волшебном роге Оберона” его материал – газетный. Из старых подшивок. Их полезно просмотреть, если хорошо помнишь. Но не черпать оттуда матерьял (19 января 1973 г.).

– Мы выступали в Тенишевском училище. (В 1927 г.) Почему? Был хороший зал. Кроме того, там однажды пел Шаляпин – значит, место было известное, пристойное. Выступали втроем. От марксистов выступал Державин. Он все время говорил, что защитил диссертацию, а Эйхенбаум нет. Потом он сказал, что формалисты – импотенты. Я сказал: “Спросите у вашей жены”. Она сидела в первом ряду. Поднялся страшный шум. Тынянов махал палкой и хотел кого-то бить. Жена Державина смеялась. А что ей было делать? Или бить меня по морде, или смеяться. Было легкое время. Сейфуллина кричала: “Вы же умный человек, ведь вы написали «Zоо»”. Был грандиозный скандал.

В Москве тоже был скандал. Мы выступали в Колонном зале. От марксистов выступал Бухарин.

Я: – Хорошо?

– Хорошо. Мы столько слышали после этого всяких речей, что теперь кажется: хорошо (16 декабря 1974 г.).

– Читаю работы Эйхенбаума о Толстом. Есть блестящие места. Но он считал, что на Толстого все влияют. Я сказал ему как-то: “Так у тебя и Поль де Кок будет влиять”. И действительно, вскоре он так и написал (1 июня 1978 г.).

– С чего я начал? Думают: с анализа зауми. С приема. Это третье. Я начал с ощутимости (б/д).

– Паперный в новой книжке написал про “Скрипку Ротшильда”, что Яков прожил жизнь зря. Это не так. Яков Бронза – композитор. Он обнаруживает это только перед смертью. В нем погиб талант, но что-то он успел. А передатчиком того, что он все же сделал, служит жалкий Ротшильд. Типично чеховская коллизия (28 июня 1977 г.).

Не о литературе.

– В плотинах сброс надо делать не только вверху, но и внизу, чтобы с водой шел ил. Иначе в Каспии погибнет планктон, а с ним и рыба. То же будет и на Асуане. Не будет плодородных земель, которыми Нил сделал Египет.

– Мой отец погиб – попал под трамвай (перенесли остановку). Врачи после вскрытия сказали, что у него не было склероза. Я сказал: но ведь он был пьяница. В день выпивал пол-литра. Мне сказали: склероз дают неудовлетворенные желания. Если сильно хочется выпить – надо выпить. Отец говорил: хочешь разбить стекло – разбей, это дешевле.

На вопрос о телеологии:

– Я всегда считал, что есть какая-то внутренняя направленность. И в биологии она есть. (Вдруг, по неведомой ассоциации.) Первое прирученное животное – олень. Доили его – еще на моих глазах (назвал какую-то северную народность) – так: сосали и выплевывали в кувшин.

По поводу своего портрета, сделанного ребенком (нашей дочерью Машей, когда ей было одиннадцать лет).

– Хороший портрет. Когда тебя рисует ребенок, кажешься значительней.

Он обладал огромной памятью и острой наблюдательностью и не о литературе знал много. Он мог рассказать из технологии обработки кож, ковки железа, о порошковой металлургии, типах двигателей внутреннего сгорания и типах шлюзов; о том, что при наводнении вода вливается в комнату тихо, без плеска: комнатный воздух не может раскачать волну; что пулеметы в уличных боях на чердаки ставить неправильно – нет нужной настильности огня, много мертвого пространства; о том, как выглядят белые и как серые бараны, которых моют в море (к сожалению, я разницу эту забыл); что белые медведицы устроили себе родильный дом на острове Вайгач, куда собираются со всей Арктики; делился жестокими наблюдениями, что у истощенных людей руки не заполняют рукава, что книги XVIII века горят в буржуйке лучше, чем XIX – в их типографской краске больше масла; и совсем уж кошмарными: кошкам очень трудно выгрызать из трупов, потому что у них, в отличие от собак, не такая вытянутая пасть.

Чаще всего он сообщал обо всем этом по ходу дела, по боковому ходу, сильно боковому, кстати (смысл этого слова у Шкловского был на самом деле близок к “не очень кстати”). Сведения выплескивались из него. В качестве примера возьму кусок из его последней книги, хорошо показывающий, что автор все это знает сам, но ничего не может с собою поделать. Речь идет об открытии глубины в съемке Эйзенштейна. “Эйзенштейн разбил плоскость картины, он сделал невозможное, он вошел в зеркало. Вот кто истинный победитель зеркала. Между прочим, должен сказать, что Суворов боялся зеркал и завешивал их – но это не имеет как будто отношения к нашему разговору”. Шкловскому было жалко, что собеседник не узнает данного странного факта (а у Шкловского все факты – странные) и не посмотрит на историческое лицо или событие, освободившись от автоматизма восприятия; к тому ж никогда не известно, что, когда и кому может пригодиться.