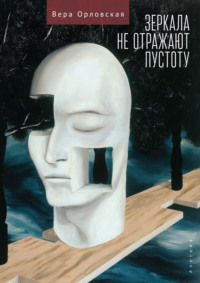

Kitobni o'qish: «Зеркала не отражают пустоту»

© В. Орловская, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

Мутация

«Есть вещи, которые надо прежде видеть, чем в них верить; и есть другие, в которые надо прежде верить, чтобы их видеть».

П. Буаст

1.

Я знал, что будет так. В этом не было никаких сомнений, как в том, что я в последнее время разговариваю сам с собой, причем, вслух. И хорошо, что при этом не присутствует никто из персонала Лаборатории, – думал Грэсли, отметив в очередной раз это необычное свойство своей психики, которое слегка уже смахивало на не совсем адекватное поведение, что для него становилось очевидным. Кому же лучше знать об этом, как ни ведущему специалисту Лаборатории Иммунологии? Это – маленький Космос, – говорил он об иммуногенности, то есть, о способности антигена вызывать защитную реакцию по отношению к себе, в микроорганизме, который и сам являлся чем-то вроде микрокосмоса, как считал он, размышляя о своей работе. Иммунный ответ на антиген подобен борьбе за выживание, где имеет значение и природа антигена, и его размер, и молекулярная масса, и количество (чем его больше, тем оглушительней иммунный ответ). Но Грэсли больше интересовала другая сторона этой истории, а именно тот факт, что случайная передозировка антигена вызывает обратную реакцию, так называемую, иммунологическую толерантность. Это было похоже на то, как излишняя усталость или сильный стресс делает нас заторможенными, отстраненными: так организм решает свои проблемы, выключая нас на время из сложившейся ситуации, чтобы сохранить, возможно, саму нашу жизнь. Это только несведущему обывателю кажется, что микрокосмос далек от реальной каждодневной жизни. Всё на самом деле обстоит иначе, потому что мы и есть – клетка, но очень большая, ибо в ней происходит то же самое, что и в самой маленькой клеточке. В этом Грэсли был уверен. Но конечной целью его изучения была мутация, поэтому он должен был понять, как подобный процесс начинается на клеточном и на генном уровне. Ведь микроорганизм – это все равно организм, который имеет и генетическую предрасположенность к изменениям, и даже психоэмоциональный и гормональный фон. А так же на его восприятие влияет интенсивность обменных процессов и степень чувствительности к антигену – всё имеет значение. Да, всё имеет значение. Если сравнить нашу жизнь и наш мир с Вселенной, то мы окажемся такими же микроорганизмами в своем микромире. Всё познается в сравнении. Но самым интересным в иммуногенности было то, что ею, как оказалось, можно управлять, модифицируя некоторые факторы. А дальше уже возможно было переходить и к самой мутации. Нет, на уровне растений и животных все шло не так плохо, если дело касалось известных мутагенов, например, почковых, приводящих к стойким соматическим мутациям, способным вызывать даже клоновую изменчивость, при которой абсолютно все клетки, словно сошедшие с ума одновременно, вдруг начинают функционировать в другом режиме. Но самым сложным оказались поиски мутагенов, воздействующих на структуру мозга и, соответственно, на саму психику. Что имел в виду Грэсли, произнеся эту сакраментальную фразу: «Я знал, что будет так»? Это было слишком общим высказыванием о невероятно сложном процессе. Но о нем пришлось бы говорить долго и обстоятельно, используя в том числе наработки и записи самого Грэсли, которые он до поры до времени держал в тайне, так как еще проверял их достоверность, повторяя раз за разом опыты для того чтобы прежде всего убедиться во всем окончательно. И к тому же решения, предлагаемые им, могли бы показаться слишком революционными даже для его весьма продвинутого в мутагенезе друга и коллеги Мэрдона. Поэтому он не говорил об этом никому, в том числе и своей любимой девушке Никии, с которой он вместе работал. А от нее у него не было вообще никаких тайн, кроме этой. Ему хотелось исключить любые ошибки и неточности, ведь они могли проявиться при дальнейшей работе с живыми организмами, а он не любил подобных сюрпризов в науке, считая ее чуть ли не священной, ибо посланные идеи в его мозг, как предполагал он, имели таинственное происхождение, потому что никто еще не доказал обратного. И для того, чтобы делать выводы и тем более выносить их на всеобщее обозрение, нужно было время. А это такая странная субстанция, к которой он даже не пытался приблизиться, чтобы заглянуть в нее глубже – с научной точки зрения. Как ни странно, он, будучи ученым, не считал, что материя первична, полагая, что подобное отношение к миру – это всего лишь ловушка Матрицы, которой просто удобно, чтобы думали именно так, может быть потому, что в этом случае проще управлять нами, не позволяя выходить за определенные рамки. Кем они определены? Грэсли догадывался, но его убеждали в том, что он слишком предвзято относится к физическому миру и усложняет то, что само по себе не столь важно. Ну, это каждый сам определяет для себя: что для него важно, а что нет. Дело в том, что он направил свой интеллект в не очень популярную сферу, называемую «сравнительной космологией», к которой некоторые относились весьма скептически, стараясь не подходить к ней даже близко, но только не сам Грэсли. Он буквально заболел этой идеей еще в ранней юности, когда только-только узнал о том, что его планета является зеркальной по отношению к другой, находящейся в далекой системе, но похожей, аналогичной по своему строению. Такой же идентичностью обладала и сама система, а не только та планета, получающая энергию от светила, подобному их Дневной Звезде. Он считал, что на зеркальной планете, конечно, не имели никакого представления о понятии зеркальности. Вполне возможно, что живущие на ней биологические представители, полагали, будто они – одни такие необыкновенные и неповторимые: единственные счастливчики, у которых есть отличные условия для жизни. А именно: достаточное количество кислорода, водорода и других химических элементов, необходимых для них, включая в этот список, конечно, и приемлемую температуру воздуха, а так же наличие воды в нужном количестве, и все остальные прелести, имеющиеся для нормального существования живых организмов.

Хотя, наличие зеркальной планеты не предполагает в обязательном порядке одного и того же уровня развития, и даже, к сожалению, она может содержать в себе некие программы весьма нежелательные, но здесь ничего не поделаешь. Причем, более продвинутая планета, как правило, зеркалит как раз ту, что находится ниже ее в технологическом или в морально-этическом плане. Грэсли давно уже думал о том, есть ли какая-нибудь возможность избежать подобного отражения, если оно способно нанести непоправимый вред его родной планете. Реально ли как-то изменить это влияние негативного свойства? Или же зеркальные планеты обречены на подобное испытание, и это что-то неизбежное – роковое, вроде фатума, космического проклятия, которое непременно случиться, как бы ты ни старался его предотвратить. Ему очень не хотелось смириться с такой перспективой, ибо по своей натуре он был личностью самодостаточной, хотя противоречивой и в чем-то даже парадоксальной, как считали многие, но мирились с этим, потому как бесполезно бороться с тайфуном. К тому же он, несомненно, слыл классным специалистом, можно сказать, сумасшедшим гением, так как иногда у него возникали идеи, которые вроде бы на первый взгляд не поддавались научной логике, но позже оказывались в какой-то мере прорывными. Он как будто прыгал выше своей головы, и это уже никого особенно не удивляло, однако и любви к нему самому не прибавляло тоже, ибо таких любить сложно, да и всем видом своим он показывал, что ему этого не нужно. Друзья в шутку называли его «ходячим экспериментом» то ли из-за его тяге к экспериментам, то ли из-за него самого, являющимся своего рода экспериментом природы: нестандартно мыслящей единицей. Но Грэсли на самом деле не очень волновало мнение окружающих. Он жил в своем особенном мире, вход в который был плотно закрыт для других и заколочен наглухо. По этой причине некоторые считали его большим эгоистом. Но это как посмотреть, ведь, в конечном счете, все, что он совершал, шло на пользу общего дела, и ему, как ученому, было не так важно – каким образом достигается результат, ведь главное заключалось в том, что он был, пусть и не сразу, не так быстро, как хотелось бы, но был. Грэсли, отбиваясь от подобных упреков, сравнивал свойство своего характера с иммунитетом, и любил повторять, что иммунитет является всего лишь способностью организма поддерживать и подтверждать свою биологическую индивидуальность путем распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Но все понимали, что он, скорее всего, имел в виду защиту своей внутренней – психической – ментальной субстанции, составляющей его личное пространство, пусть и довольно странное, зато своё.

А недавно у него вышел спор с коллегой Мэрдоном, который подкалывал его, намекая на некую обособленность от коллектива.

– Вот скажи мне – ты индивид или индивидуум? – спросил он у Мэрдона.

– А ты считаешь, что разница столь велика между этими понятиями?

– Пропасть. Что такое индивид?

– Не дури, Грэсли. Я, конечно же, знаю, что это отдельно существующая особь, организм, так сказать, в биологическом смысле.

– Вот-вот – в биологическом. А индивидуум – в психологическом смысле. И это тот, кто обладает только ему свойственными качествами, или, так сказать, характеристиками, и не обязательно внешнего характера, а что особенно ценно – внутреннего.

– Ты, естественно, второе. А я, по-твоему, первое?

– Не я это сказал, Мэрдон, я только задал вопрос. Информация к размышлению.

– Размышляешь у нас ты, Грэсли, а я так: погулять вышел. И вообще это для меня означает – рефлексировать, слишком близкие действия, так как в любом случае заставляют сомневаться и блуждать в этих сомнениях. Я же – прост, как угол дома, – сказал он и, засмеявшись, добавил: такое времяпровождение ближе для философа или для писателя, или для тебя.

Из этих слов Грэсли понял, что задел Мэрдона за живое, чего делать не хотел, но так получилось. А все потому, что тот все время как будто пытался вытащить его из того мыслительного процесса, в котором он пребывал в последнее время, погруженный в себя, словно окружающий мир, в который входил и сам Грэсли, для него не существовал.

Но почему он уделял такое внимание зеркальности своей планеты по отношению к какой-то далекой и чужой, и, может быть, даже чуждой в моральном смысле? И носился с этой зеркальностью в то время, когда остальные не придавали этому особого значения, воспринимая существование её просто как факт биографии, если так можно выразиться о планете. Сам же он хорошо понимал, что с точки зрения теоретической физики, зеркало – это всего лишь предмет, который преломляет лучи и отражает то, что находится перед ним. И всё. Но он чувствовал нутром, что это не всё. Откуда в нем была такая уверенность он не смог бы объяснить сам. Казалось, он знал уже так много о зеркалах, что мог бы стать магистром паранормальных явлений. Однако ему все равно было этого мало, потому что подспудно в нем жило убеждение в существовании некой тайны, которая могла бы объяснить причину того, что происходило на той странной планете и почему это каким-то образом отражается на состоянии его собственной. Да, космическую взаимосвязь никто не отменял, но здесь было еще что-то иное. Если бы он стал транслировать свои мысли вслух, многие сочли бы его неадекватным, мягко говоря. Благо зеркала существовали и здесь, поэтому он мог наблюдать то, как они влияют непосредственно на окружающий его мир, изучая их и даже используя в качестве эксперимента некоторые опыты над самим собой, что случалось с ним не впервой и в других сферах его научной деятельности, касающихся изучения каких-либо психических явлений.

С чем можно сравнить зеркало? – размышлял он, глядя утром на себя, когда умывался, стоя перед ним. Разбрызгиваемая вода каплями стекала по зеркальной поверхности. Он проводил пальцем по капле, следуя за ней вниз. Оно не вбирает воду, но впитывает совсем иначе в себя то, что видит: меня, события, проходящие перед ним. Впитывает, подобно губке, возможно даже мои мысли (об этом я не думал раньше). Да, вначале впитывает, а затем уже отражает. Ведь так работает и наша мысль, то есть, так действует ум: он вначале откуда-то достает что-то – вбирает в себя, а уже после создает это как бы снаружи, раскручивая образ в виде мысли. Это еще похоже на нашу Дневную Звезду – источник энергии, которая тоже вначале впитывает, а затем отражает свет и тепло, то есть, возвращает обратно: отдает то, что взяла. Так просто. Всевидящее око, своего рода, и такое же – зеркало. Эти мысли проходили перед ним, будто картина, которую он мог рассмотреть во всех подробностях. Дело в том, что подобные образы были естественны в его мире, так как и природа, и количество кислорода, и других химических элементов были идентичны той зеркальной планете, а именно, всё было таким же, как там: земля, трава, моря и океаны, горы и даже смена сезонов. Всё было похожим, не считая более высоких технологий и способности использовать свой мозг в большем объеме, так сказать, в расширенном варианте (в процентном отношении). По этой причине Грэсли считал, что если они умнее обитателей зеркальной планеты, то смогут объяснить себе какие-то сложные вещи, и не просто из желания продемонстрировать свой интеллект или свою исключительность, а с пользой для собственной планеты, чтобы не повторять чужих ошибок. Его не устраивало быть просто отражением чьих-то разрушительных действий. Особенно остро для него встал этот вопрос, когда на западной окраине государства, в котором проживал Грэсли, начали происходить странные истории. Но объяснить их никто не мог. А он считал, что понять это можно только в одном случае – обратившись к своему двойнику: к зеркальному отражению, изучив все, что случилось на той планете с опережением во времени, потому что доходящие лучи отражения имеют свою временную длину. И у него появилась надежда на то, что еще есть время остановить, казалось бы, неизбежное. И зеркало – это как дверь в потусторонний мир, то есть, в тот, что находится по ту сторону Космоса. Он знал, что там, следуя тамошним представлениям, некие сущности, именуемые вампирами, не отражаются в зеркале в том мире, к которому они не принадлежат, являясь лишь гостями в нем, поэтому зеркало для них – это всего лишь портал для входа в другой, близкий для них мир. Казалось бы, чистой воды мистика, но почему-то же они в это верят. И можно назвать множество табу, связанных с этим предметом, которые важны для той планеты. Например, нельзя отражаться в зеркале в то время, когда спишь. Они считают, что зеркало в данном случае может сработать как воронка и поглотить спящего навсегда, утащив каким-то образом в себя. Нельзя садиться спиной к зеркалу, не совсем понятно по какой причине, так же как нельзя принимать пищу, глядя в него, нельзя смотреть в зеркало, когда болеешь. И еще множество «нельзя», объяснить которые невозможно, если ты не понимаешь сущности подобных запретов, а ты их не понимаешь, потому что ничего не знаешь о том, что такое зеркало в представлении тех, кто живет там. По их логике, исходящие от того, кто смотрит в зеркало, тонкие энергии как бы отбрасываются обратно от гладкой зеркальной поверхности и этим разрушают защитную ауру, то есть, таким образом – теряется энергия. Также там существует представление о том, что зеркало всё запоминает, запечатлевает то, что перед ним проходит, будь это насилие, убийство или другая негативная энергия – всё остается в нем и может навредить тому, кто посмотрит в него. Грэсли мог бы рассказывать множество историй, связанных с зеркалами, но это не имело смысла, потому что мало что объясняло, а главным являлось то, что ничего невозможно было связать с его планетой, вернее, с поиском выхода из создавшейся ситуации на ней, выхода из этого зеркального лабиринта, состоящего из двух планет. Всё было так далеко, что не соединялось в его мыслях никак. Иногда он впадал в отчаяние и хотел бросить вообще заниматься этой темой: распутывать проблему дальше, чувствуя страх перед зеркалом, как перед тем, чего не мог до конца объяснить самому себе.

Какие-то странные существа двигались в темноте площади с зажженными факелами. Свет от огня падал на их лица, искаженные, искореженные злобой, вернее, животной агрессией разъяренного хищника. Она переворачивала, казалось, все их нутро, потому что эта ненависть горела в их глазах, похожих на волчьи, и таким же был оскал зубов, когда они выкрикивали слова, смысл которых заключался в призывах к убийству. Да, в них выражалось желание смерти каким-то другим существам, физически никак не отличимых от них самих, как показалось Грэсли. К тому же, язык на котором они орали, был похож на язык тех, против кого направлялась их ненависть. Накачивая себя все сильнее и сильнее, они полностью теряли границы вменяемости, потому что толпа имеет такое свойство – превращаться в разъяренную стаю, уподобляясь, тем самым, диким зверям. Но нет, они были хуже и страшнее их, именно по той причине, что внешне еще имели сходство с разумными существами, хотя, самого разума Грэсли там уже не наблюдал. Бой барабанов и ритмичность их шага составляли у него такое впечатление, что это не живые сущности, а роботы – биороботы: настолько они были похожи друг на друга, будто вышли из-под какого-то адского конвейера, начиненные изначально тягой к разрушению и убийству. Словно заложенная в них программа не могла уже сработать в обратном порядке. Они маршировали, вскидывая вверх от плеча правую руку, отчего как будто еще больше воодушевлялись. И казалось, что если бы сейчас перед ними появился один из тех, кого они призывали убивать, то эти монстры, как стая хищников, разорвали бы его на куски, и продолжили бы дальше свое безумное шествие.

Сзади его кто-то обнял за плечи, и от неожиданности он дернулся, автоматически обернувшись назад. Это была Никия, и она улыбалась.

– Слушай, мне снился кошмарный сон, – сказал Грэсли.

– Странно: ты научился спать с открытыми глазами, упершись взглядом в зеркало? По крайней мере, я застала тебя именно в этой позе, и ты был вполне себе неспящим. Ты здоров, Грэсли? Мне кажется, что пора уже идти домой. В Лаборатории давно никого нет. Я ждала тебя, но не дождалась и пошла сама в твое мрачное логово. Ну, скажи, когда ты выбросишь это дурацкое зеркало, которое откопал неизвестно где – у какого-то старьевщика? Неужели еще существуют те, кто собирает весь этот хлам? Мне нужно обустроить твой кабинет в позитивных тонах, иначе в один прекрасный момент я застану тебя здесь, обросшего шерстью. Знаешь, как это называется?

– Знаю. Это называется атавизмом. Но ты расскажи мне лучше, хотя бы в двух словах, что там у нас на западной окраине. Я слышал только краем уха, а ты ведь находишься близко к начальству, и точно знаешь больше.

– Ничего нового: всё, как всегда. Бегают с выпученными глазами и размахивают руками, еще что-то кричат, вроде бессмысленных речевок. Шеф сказал, что это какое-то перевозбуждение, похожее на массовый психоз, но не понятно из-за чего он возник. Мы распылили там успокоительный газ. Как будто утихли немного, не знаю – надолго ли…

– Газ? А почему не средство от комаров? Или уж сразу бы яд от грызунов? Это ведь живые существа, такие же, как мы…

– Ну, уж нет, не надо меня с ними сравнивать, я еще пока в своем уме. А то, что они живые, никто не спорит: живее нас с тобой, судя по тому, как бодро они себя ведут. Ты же когда- то там жил, вроде?

– Нет, я жил гораздо восточнее, практически на юге. Но о таком даже не слышал раньше.

Никия взяла его за руку и потащила за собой к выходу:

– Пошли, наконец, отсюда. Я устала преодолевать твое мазохистское упорство, с которым ты измываешься над собой, торча бесконечно в этой Лаборатории. Я уже забыла, как ты улыбаешься, Грэсли. Удиви девушку!

И он улыбнулся, но вышло не очень.

– Нет, лучше не надо, а то это больше напоминает волчий оскал, – засмеялась она.

– Оскал? Да, у них был именно волчий оскал…

– У кого?

– Неважно. Уже неважно. Я позже об этом подумаю. Пошли, пошли, пока меня не втянуло окончательно в это чертово зеркало.

– Ты, как всегда, говоришь загадками, но мне уже надоело их отгадывать. Ты – ребус. Или глобус, в каждой точке которого находишься одновременно, или тубус, в котором вместо чертежей заложен вечный двигатель, ты – бомба, с запущенным механизмом: фиг знает – в какое время он должен сработать, ты – компьютер, не имеющий кнопки «выкл». Иногда мне хочется, чтобы он отключился, или лучше выдернуть тебя из сети, чтобы показать тебе окружающий мир.

– Я весь во внимании к окружающему миру, если в нем существуешь ты.

Грэсли обнял ее и они медленно пошли по аллее, наступая на опавшие влажные листья, издававшие чуть горьковатый аромат, похожий на тот, который был в духах Никии, а он просто обожал этот запах, когда зарывался лицом в ее длинные волосы цветом осени. Ему казалось, что они излучали какой- то необъяснимый свет, как бывает, когда лучи, падающие от Дневной Звезды, вдруг затерялись между прядями волос.

Да, на этой планете был свой источник света, и в отличие от зеркальной планеты, здесь его именовали Дневной Звездой, что, впрочем, не меняло сути дела. Вся система Дневной Звезды имела 8 планет, но только на одной из них существовали приемлемые условия для жизни. Это никого не удивляло и никаких вопросов не вызывало, потому что так было всегда, по крайней мере, во временных границах, доступных для понимания истории планеты и доказанных учеными, занимающимися всевозможными научными изысканиями, включая геологию, к которой Грэсли имел очень незначительное отношение, скорее дилетантское, если говорить об этом предмете серьезно. Однако сейчас он был совсем далек от науки, потому как вообще не мог ни о чем думать, когда обнимал Никию. И это были для него вдвойне благостные минуты: во-первых, не думать, а во- вторых, обладать ею, чувствуя себя свободно циркулирующей субстанцией, а не сконцентрированным комком мыслей, отстраняющих тебя от всего поистине живого. Никия была воплощением этого живого и его спасительницей, его отдушиной, его усладой, как говорили в старой поэзии, к которой она пыталась приручить Грэсли, как одичавшего в своих многочисленных формулах и схемах. И забывавшего порой о существовании другого мира, в котором было иное содержание и прекрасные ощущения, даруемые телом и получаемые им в ответ, испытывая при этом такое же наслаждение. Обмен позитивных энергий, как говорил он. А Никия называла это странным словом, смысла которого Грэсли не понимал, потому как в нем и не было никакого смысла, по его мнению. Он скорее заключался в ощущениях, именно ими он так дорожил, не находя подобного более ни в чем, как только в слиянии их тел, ибо это захватывало его всего целиком, словно в этот момент он терял всякий контроль над собой и всякую власть над своим сознанием. И это было необычайно приятно.

– Знаешь, мне безумно нравится такое бессознательное состояние, при котором я обретаю невыразимую легкость, как будто в этот момент перестает действовать гравитация, и кажется, что возможно всё.

– Грэсли, на самом деле возможно всё. Мы просто не знаем, на что способны в такие минуты, потому что переходим в другое состояние, которое нам не может до конца просчитать ни один компьютер и даже тот, что находится в твоей голове, и который ты называешь мозгом и доверяешь ему абсолютно.

– А ты считаешь, что безмозглому существу жить гораздо приятней, исходя из твоей логики? Оно получает массу удовольствий и никаких страданий в результате?

– Не вплетай сюда, пожалуйста, своего внутреннего соглядатая, который всё пытается объяснить и разложить по полочкам. Его здесь с нами не должно быть вообще, по определению. Представь, что это другой мир и в нем своя система, свой алгоритм. И тебе совсем не обязательно его понимать, просто нужно принять всё, как есть и ощущать. Понимаешь, что значит ощущать?

– И всё? Так просто.

– Но именно этого ты не умеешь делать, и я боюсь, что никогда не сможешь, потому что не веришь, будто что-то может быть простым. Ты привык надо всем думать. А здесь, напротив, не нужно думать.

– Я согласен с тобой. Можешь считать: ты убедила меня, тем более что твоя способность выключать мой разум просто феноменальна. Наверное, поэтому я так тянусь к тебе, как к чему-то необъяснимому. Ты Никия – явление высшего порядка для меня. И самое удивительное то, что у меня нет никакого желания это разгадывать. Мне кажется, что тогда исчезнет что-то очень важное. Тебе может странно слышать подобное от меня, но я на самом деле вовсе не хочу знать всё об этом мире, о себе, о тебе. Я боюсь, что на этом всё закончится, исчезнет смысл моего существования, потому что не к чему будет больше стремиться. Большая жирная точка. И конец всему. И – пустота вечности, в которой так одиноко. Я не хочу испытать этого вселенского одиночества.

Он прижал к себе крепче разгоряченное тело Никии, как будто хотел слиться с ней каждой своей клеткой, чтобы между ними не было никакого пустого пространства: ни миллиметра, разделяющего их.

2.

На следующее утро, как только Грэсли оказался в Лаборатории и сел за свой стол, он сразу почувствовал, что положение его тела стало таким же, как в тот момент, когда его застала Никия перед зеркалом, которое и сейчас находилось здесь, слегка присыпанное пылью, видимо, незамеченной уборщиком. Он сдвинул его на край стола, словно испугавшись, что вчерашний кошмар может повториться снова. Хотя, в сознании своем был уверен в том, что всё это видел во сне, но что-то, движимое им изнутри, из каких-то неведомых для него глубин, заставляло все-таки убрать этот предмет, почему-то вызывающий в нем неприятное чувство. Что же такое я видел? – спрашивал он себя, отстраняясь от других мыслей и выключая личное восприятие, в котором основную роль играли эмоции, так как увиденное действительно потрясло его, что с ним случалось крайне редко. В голове крутилось это преследующее в последнее время слово «мутация», словно кто-то его нашептывал ему на ухо, а он не хотел слушать этот внутренний голос. Ну, мутация и что? – произнес он опять вслух, ведя уже привычный разговор с невидимым собеседником, жившим в нем самом, но почему-то постоянно спорящим с ним. Какое-то раздвоение личности, – продолжал он говорить дальше, понимая, что в Лаборатории находится совершенно один, так как было еще слишком рано. Только его принесла сюда нелегкая ни свет ни заря, и даже охранник посмотрел на него с нескрываемым удивлением, когда он просунул в его окошечко свой пропуск, потому что автомат был еще не включен. Вот и пришлось обращаться к этому полусонному типу, который пялился на него так, будто на Грэсли был надет детский чепчик или на голове у него сидела птица и махала крыльями.

Проходя по длинному коридору, и в приглушенном свете отражаясь в стеклах бесконечных дверей, он продолжал думать об этом, – ну, мутация: стойкое, возможно унаследованное потомками какой-нибудь клетки или в целом всем организмом, изменение генома. Всё это давно было известно ему, как азы. И что он пытался выудить из этого определения, кроме того, что в нем содержалось, он не знал сам. Геномные, хромосомные, генные – это почти стихи, – улыбнулся он сам себе. И продолжил прокручивать, как шарманку, одну и ту же песню, – да, на генном уровне изменения обычной первичной, изначальной структуры ДНК генов под воздействием мутаций, конечно, менее значительны, чем при хромосомных, но зато встречаются чаще. Но самое интересное заключено в том, что при всем этом безобразии происходят замены и вставки одного или нескольких частей генов, так называемая, точечная мутация. Какого черта она их меняет и вставляет туда другие на место прежних? – выругался Грэсли. Нет, хватит этим заморачиваться. Ты же прекрасно знаешь, что нужно искать мутаген (мутатень какая-то). Сколько их? Уйма известных и еще маленькая тележка неизвестных. Какие же вы все мерзкие твари, – опять выругался он: химические вещества, радиация, вирусы, ультрафиолетовые излучения, температурные явления, и это только первое, что приходит на ум. И каждый из них может стать причиной изменения – тем самым мутагеном, – заключил он свой внутренний монолог. На какой-то момент в голове промелькнуло, будто слайд из облака памяти на затерявшемся файле, шествие с огненными языками пламени. У него не было уже никаких сомнений в том, что искать мутаген нужно издалека, из очень сильного далека. А для этого необходимо идти к шефу Стиполу и выдавливать из него разрешение к засекреченному коду, заключенному в отделе Сравнительной Космологии. Он знал, что ему скажет Стипол, потому как не раз уже пытался пробить скорлупу его заскорузлого мозга. Но другого выхода у него не было. К тому же, это видение разве не было намеком на то, что искать нужно там? Нет, Грэсли не был предсказателем, медиумом, но кто может до конца объяснить, какими методами пользуется ученый в своих изысканиях и что или кто помогает ему в этом. Были в его практике случаи, которые он так и не смог объяснить себе. Например, каким образом пришла к нему информация, изменив неправильное направление его мысли, по которому он безнадежно двигался очень долгое время, не приближаясь к результату, которого так ждал и жаждал. А тут вдруг как вспышка: свет, луч, молния, мгновение – и всё: без всякого напряжения ума. Подарок Вселенной. Ну, что же – спасибо на том. В науке ничего нельзя отрицать, даже самые невероятные вещи, это он усвоил из подобных случаев своей жизни. И даже не сопротивлялся таким явлениям. Впрочем, об этом никому не рассказывал. Это было слишком личным, можно сказать – интимным.

Как он и предполагал, шеф сразу встал в позу хранителя вечных тайн и даже выставил вперед обе руки для убедительности, словно Грэсли собирался на него нападать, а он защищаться.

– Ты же знаешь, что существует закон этики, не позволяющий внедрение, влияние на чужую планету.

– Да кто же собирается влиять? Это невинный просмотр кинофильма, не более того.

– Тебе самому понравилось бы, если бы кто-то следил за твоей личной жизнью? – спросил Стипол.

– Да не буду я заглядывать в ванную и в постель. На фига мне знать, чем они там занимаются?

– Я сказал: «Нет! Никогда»!

– Вы, наверное, думаете, что мне это нужно одному? Ни вам, ни нашему государству, ни нашей планете, а мне лично для того, чтобы удовлетворить свое поганое любопытство стареющего развратника. Неужели вы не видите, что происходит у нас на окраине? Или эти россказни про некоторое возбужденное состояние еще кого-то устраивают? И как долго? Разрешите узнать. Или мы потом начнем уничтожать всех «заболевших», если вы относите их к этому разряду? Тогда, исходя из вашей логики, я спрошу: «А если это эпидемия?».