Kitobni o'qish: «Юнга с броненосца «Потёмкин». Детство моряка»

Серия «Родительское собрание»

Художник Е.В. Максименкова

© Винников В.А., правообладатели, 2025

© ООО «Издательство Родина», 2025

Шторм на море

Я начну свой рассказ с одного из самых ранних впечатлений моего детства. Мне шел тогда восьмой год.

Было это осенью. У нас в Крыму осень бывает долгая и теплая. Ярко, словно летом, светит солнце, ласково манит к себе лазоревое море.

Севастопольские рыбаки знают, что в эту пору особенно хорошо ловится рыба, и стараются не пропустить ни одного дня.

В то запомнившееся мне утро все как будто предвещало благоприятную погоду для выхода в море.

Мы с матерью вышли на берег проводить отца. Шесть весельных баркасов были уже спущены на воду. Рыбаков, как обычно, провожали близкие. Они давали им добрые напутствия и желали хорошего улова.

В этот раз вместе со своим отцом, тоже рыбаком, уходил в море мой закадычный дружок Митя Соколов. С торжеством глядя на меня, он махал мне рукой с баркаса.

– Батя, а батя, возьмите и меня! – просил я, не отступая ни на шаг от отца.

– Ступай домой, говорят тебе! – строго прикрикнул на меня отец и, торопливо попрощавшись с матерью, прыгнул в отходивший баркас.

Смертельно обиженный, я вырвал свою руку из руки матери и, не оглядываясь, убежал за прибрежные камни, чтобы дать волю слезам.

Когда баркасы скрылись в море и берег опустел, я понял, что плакать бесполезно, и решил заняться делом.

Я достал из кармана удочку-закидушку, на всякий случай всегда находившуюся со мной, нанизал на крючки кусочки устриц и занялся рыбной ловлей.

К полудню подул резкий норд-ост. Вода в бухте покрылась густой рябью, и рыба перестала клевать. Пришлось свернуть удочку и идти домой. Жили мы совсем недалеко от берега. Из окон нашего маленького домика хорошо была видна Северная бухта.

К вечеру поднялся шторм. Я сидел у окна, смотрел на море и думал о своем друге Мите. Как он там сейчас борется с волнами? Завтра небось будет перед всеми задаваться, что в такой шторм в море был. А мне нечем будет похвастаться… И досада и обида на отца все больше меня одолевали.

Рыбаки не возвращались.

Я не выдержал и побежал на берег. Вслед за мной пришла туда и мать. Здесь собралось много народу. Все с беспокойством всматривались в морскую даль: не покажутся ли рыбацкие баркасы?

– Ох, нехороший ветер для рыбаков, – покачивая головами, говорили старики.

А море шумело все сильнее и сильнее. Огромные, с белыми пенистыми гребнями волны стремительно катились одна за другой и разбивались о прибрежные камни.

Вскоре вся даль моря и неба закрылась густыми и темными тучами. На кораблях, стоявших в бухте, зажглись огни.

Так, ничего не дождавшись, мы с матерью ушли домой. Дома мои братья и сестренки, забравшись на кровать, плакали от страха.

В тот вечер я уснул поздно. А мать и совсем не спала. Просыпаясь среди ночи, я слышал ее горячий шепот: это она молилась о том, чтобы наш отец благополучно вернулся домой.

Вот что рассказал нам потом отец об этих страшных часах, проведенных рыбаками в открытом море.

Зыбь пришла с востока. Она катилась сизой, стального цвета полосой, подхватила на свои гребни баркасы, а затем стремительно опустила их в глубокие водные ухабы.

Надвигался бора – зловещий ветер с северо-востока, враг рыбаков.

Паруса на баркасах давно уже были скатаны, мачты завалены и уложены под борта. Сильными взмахами весел гребцы направляли свои баркасы против волн, держа курс к Балаклавской бухте. От напряженной гребли, от напора воды весла в руках у рыбаков трещали, грозя ежеминутно сломаться.

Чем ближе к берегу плыли рыбаки, тем круче становились волны, свирепей бушевал ветер.

И вдруг сквозь шум бури и хлынувшего ливня послышались призывающие на помощь человеческие голоса:

– Спаса-а-ай! Гибнем! К на-ам!.. Спаса-а ай!..

При яркой вспышке молнии гребцы с ближнего баркаса увидели, как две громадные пенисто-белые волны накрыли перевернутый баркас Соколова и сомкнулись над ним. Напрягая все силы, рыбаки направили свои баркасы к этому месту. Но на бурной поверхности моря, изредка освещаемой молниями, ничего не было видно.

Рыбаки уже повернули назад, когда раздался слабый детский крик. Все вспомнили: «Сын Соколова!»

С силой табаня веслами, рыбаки бросились на помощь. И когда голова Мити показалась над волнами, мой отец, подцепив острым багром за одежду, втащил его в баркас.

Еле живого, наглотавшегося воды мальчика тотчас завернули в фуфайку.

А ветер все крепчал и крепчал. Он рвал в клочья белую пену волн, все с большей силой и яростью обрушивая их на рыбаков.

Вместо плавной, килевой качки начался стремительный, бестолковый то килевой, то бортовой крен, не позволяющий баркасам сохранять устойчивость. Они уже не скрипели, а трещали, словно готовясь рассыпаться. Еще минута-другая – и многим казалось: конец…

– Правь, правь… Лево на борт… Право… – раздавались в темноте хриплые голоса.

Захлебываясь горько-соленой водой, напрягая последние силы, гребли рыбаки на чуть видимые огоньки балаклавского берега. Минуты казались вечностью. Руки отказывались служить.

И вдруг во мгле тяжелой и страшной ночи вспыхнули один за другим несколько белых огней фейерверка и упали в воду недалеко от рыбаков. Вслед за этим по поверхности вздыбленных волн заскользили лучи прожекторов.

Надежда на спасение придала людям энергии.

– Эй, живо сигналить! – послышалась команда.

Но ответные сигналы уже не потребовались. С военных кораблей, вышедших из Балаклавской бухты на спасение тонущих, заметили плясавшие на волнах баркасы. Через некоторое время рыбаки услышали команду, раздавшуюся с мостика корабля:

– Приготовиться при-и-нять концы!

Корабли тоже испытывали жестокую качку. И все же ловкие и сильные военные моряки сумели взять баркасы на буксир.

С большой опасностью и риском для себя отважные матросы провели баркасы между коварными подводными рифами в бухту.

Когда я утром проснулся, кровать матери была пуста. Я вскочил и, перепрыгнув через спавших на полу сестренок, выбежал на улицу.

Шторма как не бывало. Ярко светило солнце, и море ослепительно синело, покрытое легкими белыми барашками.

Я решил пойти на берег и вдруг увидел отца и мать, направлявшихся домой. Подбежав к отцу, я поздоровался с ним, поцеловал его шершавую, пахнувшую морем руку.

Отец, какой-то необычно суровый, с усталым, измученным лицом, потрепал меня по голове и проговорил:

– Вот видишь, Василий, как хорошо, что я не взял тебя в море…

– Упаси боже и помилуй, – проговорила мать и, тяжело вздохнув, перекрестилась.

Я, еще ничего не понимая, поглядывал то на нее, то на отца.

– Ну, иди на берег, да ненадолго, – разрешил отец. – Там твой друг Митяй…

Не договорив, отец махнул рукой и отвернулся. Никогда я еще не видел его таким расстроенным. Почувствовав в словах отца недоброе, я бросился на берег.

В толпе громко плакали и причитали женщины. Ребятишки, держась за юбки матерей, оглушительно ревели. Митя стоял, кутаясь в большую фуфайку, доходившую ему до колен, тоже плакал и что-то рассказывал окружавшим его людям. Тут же я заметил, что две женщины повели домой Митину мать, которая почему-то не могла идти сама.

Я подошел к другу, прислушался к его рассказу и понял: с этого дня мой друг Митя стал сиротой. Я обнял его за плечи и почувствовал, как дрожит под фуфайкой его худенькое тело.

Отец и мать

Когда мне исполнилось восемь лет, отец объявил, что будет учить меня грамоте.

На дворе была весна, неудержимо тянуло на улицу побегать с друзьями или отправиться на ловлю юрких крабов, водившихся среди камней на берегу. Но отец не намерен был считаться с моими желаниями.

– Ну, – говорил он строго, показывая мне на угол стола, – бери псалтырь и садись сюда.

Я усаживался поудобнее на высокий табурет и раскрывал толстую церковную книгу в кожаном переплете. Указывая пальцем на ярко-красные заглавные буквы и требуя, чтобы я хорошо запоминал, отец произносил своим чуть надтреснутым, грубым голосом:

– А-аз, бу-ки, ве-ди, глаголь…

От непривычки и робости перед строгим отцом у меня темнело в глазах и буквы расплывались в какие-то розовые пятна. Однако через несколько дней я вполне освоился и стал прилежно учиться. Грамота давалась мне легко, и скоро я уже довольно бойко читал псалтырь. Если во время урока случайно забегал ко мне Митя, я нарочно начинал читать погромче, чтобы похвастаться перед другом своим уменьем. Митю некому было учить грамоте, но я пообещал, когда хорошо выучусь, непременно научить и его.

Иногда во время занятий я был рассеян и читал плохо. В этих случаях отец, очень нетерпеливый и вспыльчивый, больно наказывал меня ремнем, ставил в угол на колени или оставлял «без берега», то есть не выпускал на улицу.

Вскоре отец научил меня чисто и аккуратно писать и познакомил с четырьмя действиями арифметики, а большего он и сам не знал.

Двадцать пять лет прослужил мой отец на военной службе. Там, в солдатах, ему и удалось постичь грамоту, чем он очень гордился.

Выше среднего роста, с широкими плечами, с лицом, густо заросшим волосами, и большой полуседой бородой, отец выглядел значительно старше своих лет. Он был очень сильным человеком.

– А ну-ка, Алексеич, подмогни баркас спихнуть в воду, – бывало, обращались к нему рыбаки.

Отец, отстраняя мешавших, брался руками за корму, покрепче упирался босыми ногами в прибрежную гальку и, рывком сдвинув с места баркас, тащил его к воде.

За силу и смелый, независимый характер отец пользовался большим уважением среди рыбаков и севастопольских портовых грузчиков, с которыми ему приходилось грузить и разгружать пароходы.

– Ты что ж это, архангел, бедного человека забижаешь? – в гневе кричал он, наскакивая на полицейского, если видел, как тот вымогал на водку последний гривенник у рабочего. – Кто тебе дал право, варнак, у бедняка кровную копейку забирать, а детей по миру пускать? – наступал он на него.

За ссоры с полицейскими отца часто забирали в околоточный участок – отделение полиции.

Семья наша жила очень бедно. В зимние месяцы, когда нельзя было выходить в море на ловлю рыбы, отец перебивался случайными заработками в порту. Но зимой и здесь работы было мало, и, хотя мать была очень бережливая, мы никогда не могли выбиться из нищеты.

Моя мать была мужественной и сильной по характеру женщиной.

Ее тихие, спокойные слова, обращенные к нам, баловникам детям, всегда вызывали уважение к ней и беспрекословное повиновение. Никогда она не кричала и даже не повышала голоса. А ведь нас было в семье девять душ.

– Вот, дети, – говорил, бывало, за скудным обедом отец, обращаясь к нам, – любите свою мать. Она кормилица наша.

Чтобы как-нибудь выбиться из нужды, которая все неумолимее надвигалась на нашу семью, мать ходила на поденщину – работала летом в саду у богачей или брала в стирку белье матросов.

Однажды отец сильно простудился в море и надолго слег в постель.

Мы стали по-настоящему голодать.

Старших моих сестренок, которые начали было ходить в школу, пришлось взять оттуда и пристроить на работу в буфет, в посудную. За тарелку супа и кусок хлеба они надрывались на непосильной для их возраста работе.

– Мамуня, а сегодня хозяин ни за что ни про что ка-ак ударит меня, – жаловалась Даша маме. – Я даже под стул в кухне упала… – и она показывала большой синяк на плече.

– Потерпите, душеньки мои, ненаглядные доченьки, вот батя поднимется, и снова заживем, как люди, – уговаривала сестриц мать, незаметно смахивая слезы.

Но отец все болел. У матери таяли последние сбережения.

Тогда, гонимая тяжкой нуждой, она стала ходить по домам рыбацкой слободки и просить у кого рыбы, у кого хлеба или картошки.

Первый заработок

Не одни мы в это время голодали. Это был 1901 год – год страшного неурожая.

Второе лето подряд жестокая засуха сжигала посевы на полях и несла неисчислимые бедствия людям. Тысячи истощенных людей из городов и деревень устремились на юг в поисках хлеба и работы. Худые, оборванные, они толпами ходили по улицам, прося милостыню.

Но и нам, севастопольским беднякам, было не легче. Из-за множества приехавших с севера людей работу было найти трудно, а цены на продукты и хлеб с каждым днем поднимались.

Семья моего друга Мити Соколова после гибели в море отца-кормильца тоже терпела лютую нужду.

И вот мы с Митей решили помогать своим семьям.

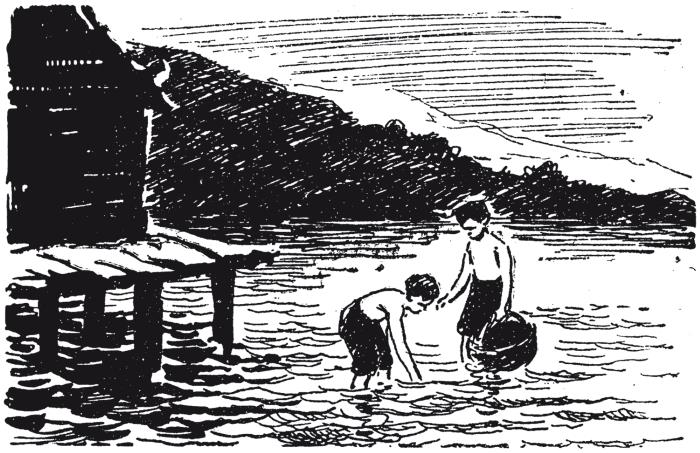

Рано утром, взяв из дому корзинку, я заходил за Митей, и мы отправлялись на берег Килен-бухты к устричному заводу. Это была небольшая деревянная постройка, стоявшая на деревянных сваях над водой. В этом месте у берега среди крупных подводных камней водилось множество устриц.

Была уже осень, наступили прохладные дни с резкими ветрами. Мы с Митей поеживались в своей легкой одежонке.

– Хо-лодно, Вася, – жалобно говорил мой друг, неохотно шагая за мной по каменной кромке берега.

– Тсс, не шуми, Митяй! Дед Никандр услышит, – тихо уговаривал я его.

Мы раздевались до пояса и отправлялись искать среди камней жирных устриц. Пробродив в холодной воде с самого утра до вечера, возвращались домой продрогшие и простуженные.

Сторож дед Никандр часто гонял нас с территории завода.

– А ну, кыш, пострелята! – хрипло кричал он, стоя на дощатом помосте с берданкой в руках. – Кому сказано? – повторял сторож, видя, что мы не обращаем внимания. – Вот, ей-ей, стрельну по вас! Ишь, нашлись бруконьеры!

Спрятавшись за камни и подождав, пока дед уйдет, мы снова принимались за дело. Выловленных устриц продавали на базаре и деньги приносили домой. Они оказались в те дни ощутимым подспорьем для нашей семьи. У нас на столе снова появились свой хлеб, сладкий лук и другие приправы к постному борщу, который мать умела вкусно готовить.

Обычно, беря от меня деньги и грустно улыбаясь, мать говорила:

– Сынок мой, кормилец ты наш… Не ходил бы ты больше за этими устрицами… Уж и так хрипишь, чего доброго, заболеешь, что я тогда делать-то буду?..

– Не бойся, мама! Мы привыкли к холоду, – успокаивал я ее.

Но наступившая зима лишила нас с Митей этого заработка. К счастью, в это время отец уже поднялся после болезни и начал выходить на работу. Стало немного легче. Мать сразу взяла сестренок из посудной и снова определила их в школу.

В эту зиму стал ходить в школу и я. Видя мое прилежание, отец говорил, что, когда я закончу двухклассную школу, он постарается устроить меня учеником к конторщику, на «чистую» и спокойную работу.

Но я не хотел быть писарем. У нас с Митей Соколовым были свои мечты и планы.

Митя, глядя на меня, со слезами упросил мать, чтобы она и его определила в школу. Ему сшили такую же холщовую сумку, как и у меня, и мы стали бегать в класс вместе.

Школа была недалеко, здесь же, на Корабельной стороне. Но, возвращаясь домой, мы с Митей и другими ребятишками всегда делали большой крюк, чтобы постоять у ворот флотских казарм и поглазеть на марширующих во дворе матросов.

Для нас, севастопольских мальчиков, эти здания казались не менее привлекательными, чем стоявшие в бухте корабли. Здесь жили и проходили строевую учебу молодые матросы. А мы с Митей мечтали стать матросами.

Да разве только мы одни? Разве нашелся бы хоть один мальчишка в Севастополе, который не мечтал бы стать моряком и плавать на кораблях?

На нашей Корабелке, как мы называли Корабельную сторону, кроме рыбаков, жили семьи матросов, боцманов, унтер-офицеров.

У моего и у Митиного отца было много знакомых из экипажей и с кораблей: в дни увольнений они часто приходили к нам в гости.

А прямо напротив слободки, в глубокой и широкой Северной бухте, всегда стояли у своих бочек военные корабли и перезванивались склянками. С кораблей, особенно по утрам, отчетливо доносились звуки унтер-офицерских дудок и отрывистые слова команды.

Зная, что по будням матросам не разрешается выходить со двора экипажа, мы подолгу торчали у ворот.

– А ну, Сенька! – подзовет, бывало, какой-нибудь матрос. – Сбегай-ка в лавочку, купи папирос!

И мы бегали: нам было приятно чем-нибудь услужить матросу.

Да, с самых юных лет мы с Митей Соколовым решили твердо, что обязательно станем моряками!

В деревню

Наступила весна – самое голодное, трудное время для бедняков. А тут еще мать тяжело заболела и слегла в постель. Мы с сестренками перестали ходить в школу: нечем было заплатить за ученье.

Отец совсем растерялся и с горя стал выпивать. Он все меньше и меньше приносил домой денег.

Я не мог смотреть на мать. Худая, бледная, она лежала на кровати, повернувшись лицом к стене. Сестренки тоже целыми днями сидели дома, потому что не в чем было выйти на улицу, и хныкали.

Случались дни, когда в доме у нас не было ни крошки.

Я убегал на улицу, стараясь меньше бывать дома. Митя тоже перестал ходить в школу: в его семье, как и у нас, еле перебивались с хлеба на воду.

– Ну, что ж будем делать, Вася? – спросил как-то мой друг, пытливо глядя на меня голубыми глазами.

– Давай, Митя, думать.

Забравшись в наш сарай, где был свален всякий хлам и хранились рыбацкие принадлежности, мы уселись в углу на пустые ящики.

– Вот хорошо бы, – сказал Митя, – если бы у нас на Корабелке была карусель, как на Историческом! Мы бы ее крутили, а копейки относили домой. Вот бы покатались всласть!

Это была наша заветная мечта, но она оставалась несбыточной.

– Давай лучше о деле думать, – сердито прервал я Митины мечтания.

Долго сидели мы в сарае, думали, толковали и, наконец, пришли к решению: ехать в деревню на заработки.

Нам было известно, что нередко такие же малыши из семей городской бедноты уезжали весной на заработки и привозили осенью домой картошку, свеклу, а то и деньги. Почему же нам не поехать? Наймемся и будем работать. И сами целое лето будем сыты да еще и домой привезем!

– Вот-то наши матери обрадуются!

Мы так давно не ели досыта, что при одной мысли о деревне нашу фантазию уже нельзя было остановить. Мы представляли, как сидим за столом у неведомого нам хозяина и уплетаем блины со сметаной.

«Нет, невтерпеж больше такая жизнь впроголодь, надо ехать», – твердо решили мы. Родителям говорить не стали, а условились написать домой с дороги. Для этой цели я стащил из-под клеенки на столе конверт, в котором отец собирался послать письмо брату на Украину. Запасся огрызком карандаша и листком бумаги, спрятав все это за подкладку фуражки.

Сборы наши были недолгими. Провизии с собой никакой не было. В день отъезда дома не нашлось даже чем позавтракать. Так, подтянув потуже пояса и лелея мечту о будущей сытой жизни в деревне, мы с Митей ранним апрельским утром отправились на вокзал.

На путях стоял поезд Севастополь – Харьков. Обойдя состав, мы нашли незапертую дверь, пробрались в вагон и юркнули под нижнюю полку.

Вскоре началась посадка. Вагон был четвертого класса, «максимка», как их тогда называли, и ехал в нем простой люд – рабочие, деревенские женщины с мешками и кошелками, привозившие на базар в Севастополь продукты, бородатые мужики в сапогах, издававших крепкий запах дегтя. Нас с Митей тотчас загородили под лавкой мешками, что нам и было на руку. Мы тихо сидели в своем убежище.

Но вот поезд тронулся, пассажиры раскрыли свои сумки и принялись закусывать. По вагону поплыли аппетитные запахи свежего хлеба, колбасы и селедки.

Нам стало невмоготу, мы беспокойно заворочались под полкой и перепугали ехавших рядом женщин.

Не помню, как уж удалось убедить их, что мы не воришки, а просто едем зайцами в деревню, где живут наши родственники. Правда, мы тогда и не походили еще на уличных бродяжек в своих латаных, но чистеньких пиджачках, из-под которых выглядывали тельняшки – обязательная деталь в одежде каждого севастопольского мальчишки.

Словом, женщины успокоились, одна даже спросила:

– А может, вы кушать хотите?

Ответ был написан на наших лицах. Получив по куску хлеба с колбасой, мы снова забрались под лавку, и вовремя: к нашему купе приближался проводник.

Добрые женщины торопливо загородили нас кошелками, и он прошел, ничего не заметив.

В общем началась поездка неплохо. Поев, мы повеселели и стали обдумывать наш дальнейший план.

Выезжая из дому, мы так и не договорились с Митей, куда же, в какую именно деревню отправимся. Тогда думалось, что главное – это уехать из города, а там уж будет видно, где лучше обосноваться. И только сейчас, в вагоне, мы поняли, что все значительно сложнее, чем нам казалось. Поезд шел, делая короткие остановки. Одни пассажиры выходили, другие заходили, все знали, куда они едут, только мы не могли придумать, где лучше нам сойти. Как бы не прогадать!

– Митя, а что, если поехать до самого Харькова? – сказал я. – Все-таки город, а?

– Где же мы там работу найдем? – резонно заметил Митя.

– Ого! Харьков – это тебе не Севастополь. Батя рассказывал, там работы сколько хочешь! А не захотим – в деревню пойдем, там тоже деревни есть. И еще какие! – горячо убеждал я друга.

Пока обсуждали этот вопрос, поезд шел и шел, увозя нас все дальше от родного Севастополя.

Так и не придя ни к какому определенному решению, мы не торопились вылезать из вагона: здесь было тепло, к тому же мы надеялись, что добрые соседки еще раз нас накормят.

Как-то незаметно прошел день, потом ночь…

А к вечеру второго дня за окнами вагона замелькали яркие огни большого города. Вот громко лязгнули тарелки буферов, и поезд остановился.

– Харьков! Харьков! – будил проводник заспавшихся пассажиров.

Мы с Митей вылезли из-под полки и, смешавшись с толпой, тоже направились к выходу.