Kitobni o'qish: «Искусство как форма существования»

Юрий Злотников в мастерской. Москва, 1970.

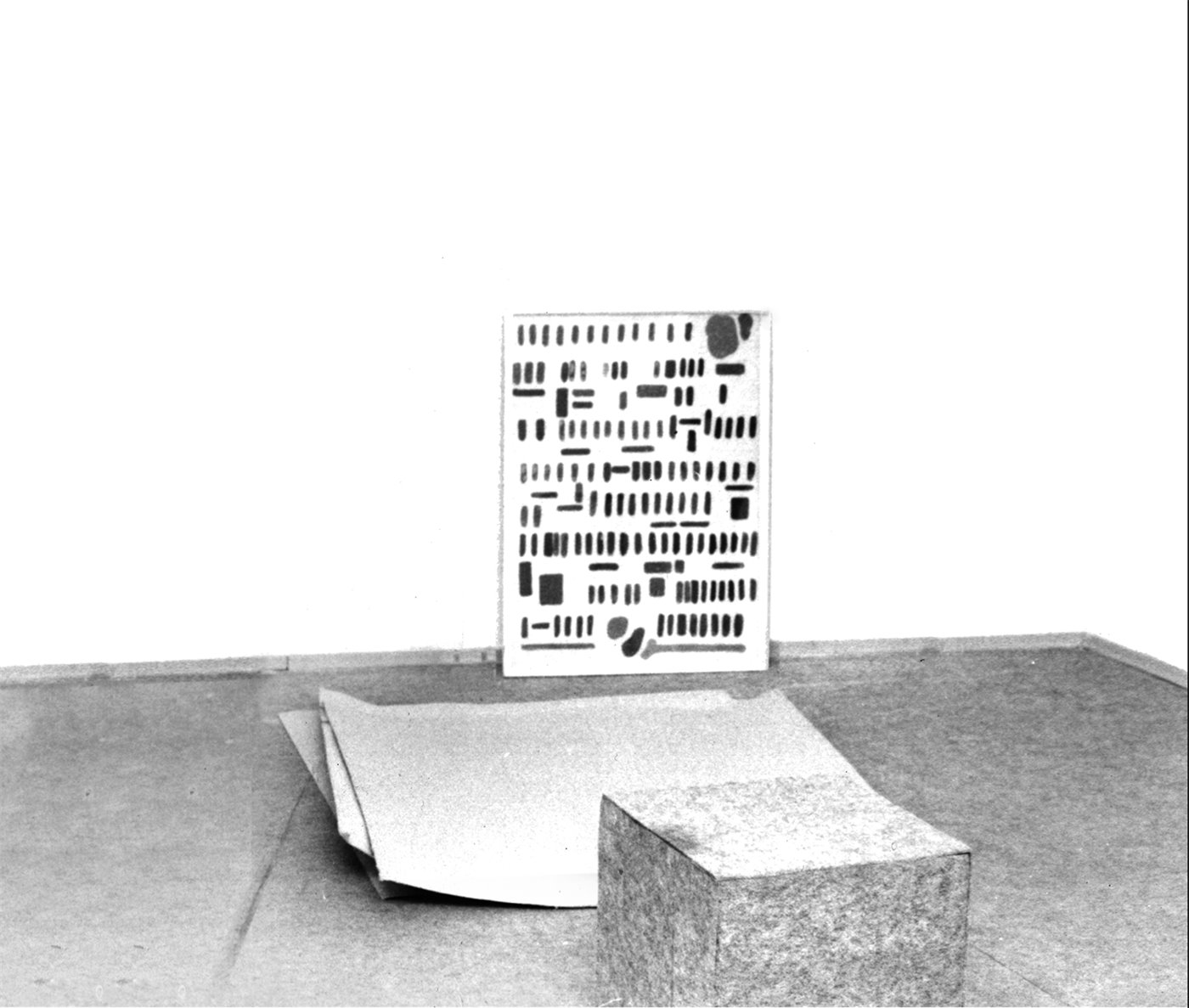

На первом плане − картина «Витрина» (1956, Государственная Третьяковская галерея), на втором − «Столовая», серия «Балаково» (1962, Государственный Русский музей)

Михаил Алшибая (р. 1958), кардиохирург, профессор,

доктор медицинских наук, коллекционер произведений современного искусства. Член секции критиков и искусствоведов Московского союза художников с 2004 г.

М. Алшибая всегда подчёркивает важность для него «истории», связанной с той или иной работой его собрания. Особое место в коллекции занимают подготовительные этюды и наброски,

«почеркушки», сделанные художниками «для себя».

Организатор большого числа выставок работ своего собрания, среди которых ретроспективная выставка в Государственной Третьяковской галерее живописи и графики Юрия Злотникова (2004).

Михаил Алшибая был другом Юрия Злотникова. И этот взгляд друга и критика, как нам кажется, отразился в публикуемом тексте.

Поэтому именно этот небольшой текст предваряет воспоминания самого Юрия Савельевича.

Первая публикация – журнал «Лехаим», 19 октября 2016.

Абстрактные сигналы

Для меня Юрий Савельевич Злотников был мятущейся и чрезвычайно противоречивой личностью. Да это, кажется, всем известно – как и то, что он родился в 1930-м в Москве в еврейской семье. Достаточно было посмотреть на его несколько суетливую манеру поведения, на резкие повороты в отношениях с людьми. Злотников требовал внимания, произносил монологи, неистовствовал, если его перебивали, но и сам перебивал, иногда кричал. Однажды пытался меня побить – ему показалось, что я не так повесил его работу. Я тоже иногда кричал на него.

Жизнь его как художника складывалась из контроверсий: так и не получил высшего художественного образования, хотя поступал во ВГИК, сдал экзамены на заочное отделение Полиграфа, но учиться не пошёл. Посетил Фалька, но занятия с ним не продолжил. Злотников фактически автодидакт. Учился в музыкальной школе, бросил её ради рисования, учась в МСХШ, жалел, что бросил музыку. Склад ума его был философским – он ничего не принимал на веру, на глаз, на ощупь. Любое впечатление, явление подвергал анализу. Его сравнения были метки, суждения логичны, образный строй мышления всегда оригинален и глубок.

Злотникова принято считать одним из главных абстракционистов нового времени – его работа украшает суперобложку второго тома каталога выставки Русского музея «Абстракция в России» (на первом – композиция Кандинского). Начав, как многие, с фигуративных работ, он в 1957-м параллельно создавал отвлечённые вещи, экспериментируя вместе с художником Слепяном1. Название одной из ранних работ – «Счетчик Гейгера»2 – говорит, что это не просто абстракция: Юрий Савельевич работал в Павильоне электрификации и механизации ВДНХ, делал выставку Института электросварки им. Патона. Ранние абстракции Злотникова – исследование физических процессов.

В 1957–1960 годах он создаёт серию «Сигналов», целую «Сигнальную систему» – разноцветные знаки на листах бумаги: две-три «молекулы», парящие в пространстве, или множество «мигающих» кружочков, полосок, поддерживающих определённый ритм. Неважно, повлиял ли кто-то из западных художников на Злотникова – он придумал концепцию, точнее, она на него снизошла. Название работы иногда важнее содержания и формы. И «Сигналы» – чрезвычайно удачное имя. Оно показывало, что цикл работ – не просто формальный эксперимент. Это система, попытка понять структуру, устройство мира.

Вернувшись к фигуративу, Юрий Савельевич выработал собственную необычную манеру: его живопись и акварели составлены из мазков, пятен, как будто случайно сложившихся в узнаваемый вид, и иногда кажется, что образ вот-вот рассыплется. Эта эфемерность сцепления элементов, пустоты между ними придают фигуративным композициям Злотникова невероятную притягательность и лёгкость. Особенно замечательны коктебельские пейзажи, балансирующие на грани узнавания и абстракции, и его библейский цикл.

В 1980-х Злотников, кажется, окончательно вернулся к отвлечённым вещам, создавая бесконечные абстракции с невероятным упорством – совсем неслучайные, как следует из названий. Это относится и к огромному холсту, хранящемуся в Третьяковке, – «Антитеза квадрату Малевича»3. Цветные живописные квадраты парят в условном пространстве: автор встаёт в оппозицию по отношению к «столпам» авангарда, пытается их преодолеть.

Когда-то Юрий Савельевич спросил меня: «Миша, не кажется ли вам, что моя картина “Антитеза квадрату Малевича” предсказывает события 11 сентября?»

Да, его работы не оставляют нам, в сущности, надежды. Но, возможно, горькое наслаждение, которое испытывает художник, сознающий и создающий бесконечность вариаций, и испытываем мы, глядя на – всегда не окончательный – результат его труда, и есть главное.

«Всё, что мы делаем, это лишь рабочая гипотеза», – говорил Злотников.

Михаил Алшибая

Михаил Алшибая и Юрий Злотников на фоне «Витрины» (1956). Третьяковская галерея на Крымском Валу, 2004

Примечания

1. Владимир Львович Слепян (1930−1998), представитель «неофициального искусства»; одноклассник (по МСХШ) и друг Юрия Злотникова. После отъезда Слепяна во Францию (1958) они продолжали переписываться. Злотников рассказывал, как во время сеанса одновременной живописи со Слепяном (сер. 1950-х) у него родилась идея «сигналов» – см.: Слепян В. Трансфинитное искусство / Науч. ред., вступ. ст. Е. Кикодзе. М.: Grundrisse, 2018. С. 19; интервью Ю. Альберта с Ю. Злотниковым – с. 156 наст. изд.

2. Работа «Счётчик Гейгера» (1955−1956, ГТГ) ознаменовала переход Злотникова от фигуративной к беспредметной живописи.

3. «Антитеза “Чёрному квадрату” Малевича» – работа 1988 г.

ЮРИЙ ЗЛОТНИКОВ

Искусство как форма существования

Юрий Савельевич в мастерской. Москва, 12 мая 2016

В основе публикуемого текста под названием «Искусство как форма существования» – монтаж расшифровок двух интервью Дмитрия Спорова с Юрием Злотниковым, сделанных для проекта «Устная история» (http://oralhistory.ru; первая состоялась 22 февраля 2013 г., вторая – 30 августа 2014 г.).

Эти две беседы, существенно разведённые по времени, содержат в «рассыпанном» виде мысли Юрия Савельевича по вопросам, занимавшим его в течение жизни. Мы позволили себе смонтировать разрозненные куски, допуская внутри них лишь минимальную, самую необходимую правку, и дополнить фрагментами из интервью Владимира Глебкина с Юрием Злотниковым (личный архив А.Л. Беленькой и В.В. Глебкина; видеозапись была сделана в январе 2007 г.). Эти фрагменты в тексте выделены втяжкой.

Примечания – редакции наст. издания.

Злотниковы и Рубинштейны

Отец мой, Савелий Львович Злотников, из очень обрусевшей еврейской семьи. Он родился в Коломне… Стандартная семья: отец, мать, три сестры у отца было и два брата, несколько человек умерло.

Дедушка, Лев Яковлевич Злотников, был у Боб рин – ских управляющим. Имения Бобринских в Тульской и Ка луж ской губерниях. А дача была в Алексине, и Злотниковы жили недалеко от Бобринских в Алек сине. Алексин – такой городок недалеко от Сер пу хо ва, по-моему, на Оке1. Я как-то в 30-е, в начале 30-х годов, был там, в Туле, у деда. Интересный такой был дом, двухэтажный. Нижний этаж занимал какой-то сосед, а верхний этаж занимал дед. Во дворе была ещё мастерская напильников. В общем, какая-то странная… странное существование. Да, дед мой был даже арестован в начале революции и просидел, по-моему, пять лет. А скончался, в 45-м году, после войны, был энергичный такой человек. Я его помню хорошо. А чем занимался после революции, не очень знаю2…

Так как они жили в Туле, то это была очень обрусевшая семья, хотя дед был старостой еврейской общины. Помню, что на каком-то празднике я был в Туле в синагоге. Потом я уже узнал, что тётя Соня, сестра моего отца, дружила с Таней Сухотиной, внучкой Толстого. Софья Андреевна приходила в семейство Злотниковых за своей внучкой, они обе учились в одной тульской гимназии. Это дочь старшей дочери Толстого. Потом она стала Альбертини, в общем, уехала в Италию3. То есть, Злотниковы были очень обрусевшей семьей, она была контрастна в каком-то смысле Рубинштейнам, бабушке и дедушке со стороны мамы.

Лев Яковлевич Злотников. 1908

Но больше помню, конечно, московских дедушку и бабушку, Льва Зиновьевича и Анну Моисеевну Рубинштейнов, потому что они жили здесь около Скарятинского, Никитской4, и дед регулярно ходил в синагогу. Я с ним ходил молиться. Я даже деду говорил: «Пойдём молиться». Я был совсем маленький5. Не могу сказать, что Рубинштейны были религиозны, они учились, наверное, в каких-то еврейских школах в Кременчуге. Но это было скорее не религиозное, а что-то обычное, видимо, для старого человека – приход в синагогу. При том, что религиозные праздники московский дед устраивал, но его сыновья и семья в целом была уже не религиозна. Я, во всяком случае, никакого еврейского образования или приобщения не получил. Единственное, что я очень переживал, это антисемитизм… я очень болезненно реагировал. Если меня обзывали, я лез иногда в драки.

Московский мой дед, со стороны матери, как-то попросил, чтоб привели моего отца, показать… Так он не поверил, что тот еврей6: семья такая – совершенно другая, чем московская. В ней не было такой дружной спаянности, как у московской.

Я точно не знаю, где московский дед работал, понимаете. Вроде бы он был до революции агентом Морозовской мануфактуры. Но я не очень хорошо помню, чем он занимался7.

Я родился в Грауэрмана

Отец мой, уехав из семьи, полностью погрузился в инженерную работу. Он вытащил своих сестёр, они учились технике в Cтанкоинструментальном. Брату он помогал, Марку Львовичу; хотя брат был очень талантливый инженер, но как-то у него не складывалась жизнь всё-таки8. А самый младший брат помогал деду в его мастерской9. Но я мало вникал в это.

Отец учился в Менделеевском институте, но почему-то он кончил как технарь, не по химии. Это был ранний выпуск Менделеевского10. Был такой министр, нарком просвещения Кафтанов11, он, по-моему, с ним на одном курсе учился, в общем, то поколение. Отец был действительно технарь. Потом был перевод станков на автоматические линии, отец их конструировал, разъезжал по России. Когда отмечалась очередная его годовщина, шестьдесят лет, со всей России советской собирались и поздравляли его. То есть он был крупный, крупный инженер. И мечтал, чтобы что-то продолжилось.

Я родился в Грауэрмана12 23 апреля 1930, на Арбате. Дедушка и бабушка жили в большой квартире в Скарятинском. Там потом поселилась дочь их, моя тётка, и дядя с семьёй – приехал из эвакуации, потеряв квартиру. А отец получил одну комнату в том же доме, на первом этаже13. Но вскоре мы переехали на Донскую, вот в этот дом «Среднего машиностроения». Это было уже примерно в 34-м14.

Мы получили там три комнаты в четырёхкомнатной квартире, на первом этаже. Одну комнату, маленькую, отец отдал своему товарищу по работе. Но когда началась война, его сослуживец уехал в Швецию. Эта комната переходила из рук в руки, пока отец не пришёл к наркому и не попросил всё-таки, чтобы эту комнату отдали ему под кабинет. Нарком спросил отца: «Не ужели вы живёте не в отдельной квартире?» Отец говорит:

Юрий Злотников с отцом, Савелием Львовичем.

Москва, ок. 1934

«Меня вполне устраивает эта квартира, мне только для кабинета нужна эта комната», – которая вообще-то была наша, а отец был ни больше, ни меньше как один из зачинателей станкостроения. Потом, когда кончилось станкостроение, он занимался автоматическими линиями, переоборудованием. Он был очень крупный инженер, всё время «висел» в Доме инженера и техника на Мясницкой, на Кировской15, напротив пельменной.

Я помню, когда мы въехали в дом на Донской, это 34-й год, приезжал автобус и забирал сотрудников, жильцов этого дома, на работу. Это были инженеры ракетной техники. Напротив, по диагонали двора, жил создатель «катюши», тогда это было угрожающее орудие. Вот такой был интересный дом.

Мне, значит, перед войной было уже лет десять. Вот. В общем, мы собирались кучкой: «Вот там, оттуда забрали, здесь». Весь дом на Донской сидел, большинство людей сидело.

До войны, до третьего класса, я учился напротив – была такая 15-я школа, общая, девочки и мальчики. Потом, после войны, я был уже приходящий человек, потому что учился в художественной школе и ехал очень долго на 47-м трамвае до Переяславки16, через весь город. Поэтому во дворе я лишь иногда появлялся, в коллективе этих мальчишек, ребят.

Семья матери, московская ветвь Рубинштейнов, приехала из Кременчуга17. Все они получили образование. Один дядька был химик18, другой был инженер – отец Лёвы Рубинштейна был инженер, потом оказался, так сказать, в системе НКВД. Строился город. Я помню, как я провожал от Комсомольской площади Семёна Львовича, отца Лёвы19, всё его семейство провожало в этот городок, где происходило ажаевское, слышали, наверное, «Далеко от Москвы». Есть такая книжка Ажаева20. Это про какой-то городок около Заполярья, там зэки жили и работали.

Анна Моисеевна Рубинштейн с сыном Семёном, самым младшим из шестерых детей. Кременчуг, ок. 1920

Посёлок Ермаково (Красноярский край, низовья Енисея, ближайший город – Игарка), 1949

Семён Львович Рубинштейн с женой Еленой Михайловной и детьми. На руках главы семьи – будущий поэт Лев Рубинштейн. В центре – старший сын Михаил, справа – Гарик (Григорий) Кельнер, племянник Елены Михайловны, выросший в семье Рубинштейнов (его родители погибли во время войны)

А другой брат, Борис Львович, был известный гинеколог. Он работал у Грауэрмана и был заместителем главного гинеколога. Потом он был директором родильного дома где-то в районе «Динамо»21. Там был ещё один родильный дом. Почему я это вспоминаю? Потому что было «дело врачей»22, но он всё-таки остался и не был снят с главного врача, хотя уже были эти процессы. Так он и умер известным гинекологом, я знаю, что и современные гинекологи занимаются по его учебникам и книгам. В частности, сын художника Павла Никонова, Андрей, тоже известный сейчас гинеколог, он вспоминал моего дядю.

Жили они очень интересно, семья была музыкальная. Я помню, как певец Александр Хоссон23… помню, устраивались концерты, в общем, такая была живая жизнь.

Туляки другие. Но как раз мой отец сделал как-то… всё гармонично было. Он был крупный инженер, к нему хорошо относились, в общем, у него не было никаких особенных затруднений. Когда реабилитировали его непосредственного начальника, – отец рассказывал – то показали ордер и на его арест. Постфактум уже. А буквально через неделю-две он уехал заместителем Сталина. Были такие молодые члены Политбюро Первухин и Сабуров. Вот с Сабуровым24 и с бригадой замнаркомов они уехали в Германию вывозить немецкое оборудование до прихода американцев, французов.

И он провёл 5 лет в Германии: Лейпциг, Дрезден… Берлин взяли 3 мая, а он поехал 5 мая. То есть ещё война. Они заходили, например, в бомбоубежище, где было оборудование, а это был госпиталь немецких офицеров. Поэтому это было небезопасное дело. Но отец, который мог бы сделать карьеру после этого, всё-таки пошёл конструктором в Центральное бюро кузнечно-прессового машиностроения и продолжал заниматься конструкторской деятельностью. То есть он был такой служака. Но одновременно ночью или рано утром, помню, слушал «Голос Америки». И самое интересное, что он в партию не вступил. Это тоже очень характерное явление. Хотя я не думаю, что он был такой диссидент, ни в коем случае! Просто очень любящий свою специальность, одновременно честный человек.

Савелий Львович Злотников.

1945−1946

Отец работал каким-то, в общем, консультантом. После этого он стал главным технологом Наркомата среднего машиностроения по станкостроению. Во время эвакуации мы с братом и с мамой уехали под Челябинск в город Троицк. Туда приехала мамина сестра25, и потом приехали в Троицк родители её, бабушка и дедушка Рубинштейны. А когда в Камышлов уехало учреждение отца, Центральное бюро кузнечно-прессового машиностроения, то мы переехали к отцу, а они, Рубинштейны, оставались в Троицке26.

Брат Михаил. Мама

И вот мой брат Михаил… отец устроил его в нефтяной институт на какой-то технический факультет 27. Но Миша увлёкся театром, у него появился приятель Эдуард Граф, очень крупный потом оказался журналист по искусству, вообще по культуре России. Известная была фигура – Эдик Граф, Эдуард Граф28. И вот они какой-то театр там, в нефтяном институте, организовали. Потом, когда была международная молодёжная выставка в Парке культуры 57-го года, они тоже в ней участвовали.

Самое интересное. Я еду в троллейбусе от 1-й Градской больницы до Октябрьской и слышу такой разговор: «Ты знаешь, у нас на курсе Злотников Михаил ушёл с 4-го курса». То есть с преддипломного курса! Я даже вздрогнул, не стал выяснять, кто это говорил. Был взрыв негодования в семье, Миша должен был уйти из семьи, он снимал где-то квартиру, я ему помогал как-то… Отец был очень расстроен.

Михаил Злотников. Москва, нач. 1950-х

Дальше Миша совершил такой шаг. Организовалась группа, занимающаяся эстрадой, из неё вышли очень многие известные актеры: Михаил Ножкин такой был. Миша занимался в этой группе у очень интересных мастеров театра. У Серафимы Бирман занимался, была такая очень знаменитая драматическая актриса. И он поступил в Щукинское училище при театре Вахтангова. Кончал он, по-моему, режиссёрское отделение. После этого он сделал карьеру на телевидении: эти отъезды космонавтов, все эти мистерии, острое – это снимал мой брат. Кроме всего прочего, перед съездами партии он разъезжал по стране и снимал краевые организации, съезды… Он был главный режиссёр отдела пропаганды, это была номенклатура.

Диплом он делал на телевидении, и ему почему-то предложили быть главным режиссёром отдела пропаганды, но для этого он должен был вступить в партию. И вот я помню ночь… ночью ко мне приходит мама и говорит: «Как ты отнесёшься к тому, что Миша вступает в партию?» Вот это удивительно! Моя мама, и вдруг… То есть для того чтобы занять должность главного режиссёра отдела пропаганды, нужно было вступить в партию. Он и вступил.

Но когда потом должен был уезжать автор «Ну, погоди!» – если вы помните, был такой мультсериал, создатель этого спектакля уезжал, по-моему, в Израиль29, – Миша должен был выступить общественным порицателем. Брат мой отказался от этого, и ему пришлось уйти с ответственной должности в музыкальную редакцию. Но потом он понял, что надо вообще уходить с телевидения. Когда он решил уйти, его назначили режиссёром цирковой программы. Вначале он возглавлял клоунов, дружил с Никулиным, как бы вот этот цех… Попов, Никулин. Потом он стал просто главным режиссёром цирковых программ, ему звание дали. Но надо было из какой-то истории спасать сына, и он из Москвы уехал в Америку. В Америке до сих пор живёт, очень болен. Там он преподавал и делал новогоднее представление в фильме Смирнова, вот это знаменитое… Водка Смирнова в Нью-Йорке. Жил он в Нью-Джерси, но, конечно, это был вынужденный отъезд. Здесь его любили, в цирке, и в эстраде его знали многие, и на телевидении. В общем, он здесь был, конечно, фигура. Сейчас у него паркинсон, и он тяжело болен. Вот такая история.

Афиша представления эстрадного театра Сада им. Баумана с участием Михаила Злотникова. 1961

Мама, Этель Львовна, была замечательная женщина, очень красивая. Она занималась немножко музыкой, а потом, когда вышла замуж, очень подчинилась ритму и жизни отца. Но когда была война, она пошла работать, как многие – подшивала раненым одежду, перешивала… Но в основном она, конечно, была домашним человеком. Вот.

Отец был человек творческий, он даже немножко рисовал когда-то. Есть фотография: в тульской гимназии он актерствует в каком-то гриме. Но когда я поступил в художественную школу, это был 43-й год, вначале им это вроде было интересно, но потом, когда я уже очень увлёкся искусством, отец, конечно, не очень понимал моей жизни. И мама тоже.

В общем, жизнь была странной, я был увлечён, им мало было понятно, чем я занят. Думаю, я способствовал тому, что брат мой тоже всё-таки ушёл в искусство, в театр.

Я попал сразу в очень интересную ситуацию, в 43-м году, когда я поступил, было довольно-таки неуютно в Москве.

Помню ещё, что, поступив в художественную школу, я уехал на лето… у нас каждое лето школа куда-то выезжала. Помню, мы уехали в Загорск30, и я любил рано утром вставать и писать. Прекрасный пейзаж среднерусский… Ко мне подошли ребята: «Еврей! Еврей!» – и начали меня бить. Я писал этюд. Я этюдником размахивал, мог по морде получить как следует. В общем, я переживал это.

Правда, в художественной школе был свой романтизм, там Левитана вспоминали, как его любил Саврасов. Но вместе с тем я переживал. Потом мне стало уже смешно, когда я вырос, переживать по этому поводу, но или моя впечатлительность такая, но это меня задевало. Вместе с тем, конечно, всё-таки русская культура… я сильно был в неё вовлечён. Очень сильно. Поэтому и Толстой, и Достоевский, и Лесков – всё это переживалось с юности, понимаете, с детства. И в школе культ русского XIX века был очень силён.

Bepul matn qismi tugad.