Kitobni o'qish: «Только не о кино»

«Все русское искусство – за людей!»

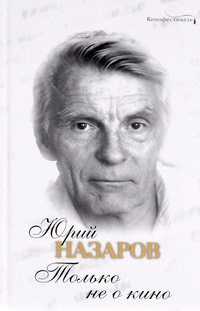

Эти слова замечательного актера Юрия Назарова я вынес в заголовок нашего с ним диалога в книге «Созидающие», куда вошли беседы-откровения с сорока наиболее заметными людьми России, сохранившими свое лицо в гнилостную эпоху рыночной экономики и не поспешившими присягнуть на верность сначала горбачевскому, а потом и ельцинскому правлению.

В плеяде русских артистов-классиков я особо выделяю и высоко ценю творчество Юрия Назарова. Услышал о нем впервые на съемках «Андрея Рублева», где я работал консультантом. Так случилось, что, несмотря на тесный контакт со всеми почти участниками съемочной группы, Юру я увидел на фотопробах и отснятых начальных кинокадрах. Тарковский сказал тогда: «Савва, вот этот красавец будет играть сразу двух князей – старшего и младшего». – «Слушай, Андрей, потрясающе! У него лицо словно списано с икон XV века «Битва новгородцев с суздальцами» или «Молящиеся новгородцы». – «Ты знаешь, – продолжил Тарковский, – я с ним мало общался, но чувствую, что там такая мощь!» – «А сыграет достоверно, без актерской клюквы?» – «Нет, старик, клюквы не будет точно». Тогда при отборе актеров мы больше всего опасались «псевдятины» и внешнего прочтения роли.

На съемках «Рублева» мы с Юрой так и не сошлись близко, как, например, с Иваном Лапиковым, Михаилом Кононовым или Анатолием Солоницыным. Всю последующую историю отечественного кино без Назарова представить невозможно. Нет практически ни одного магистрального советского фильма, где бы он ни сыграл главную или эпизодическую роль. Причем назаровские эпизоды дорогого стоят. Юрий Назаров из гвардии Жженова, Гостюхина, Стриженова, Заманского, Михайлова – высоко чтящих достоинство и честь русского актера. Любую роль он старается сыграть филигранно – не важно, положительного или отрицательного героя он изображает. Чтобы создать столько разных образов, надо иметь богатый духовный опыт, а у Назарова он, безусловно, присутствует. Я рад, что в годы «катастройки» близко сошелся с Юрой. Он не предал годами выношенных идеалов патриотизма и подлинной любви к России. В нашей беседе из цикла «Созидающие» Назаров говорит: «Все русское искусство, начиная со «Слова о полку Игореве» и еще раньше, с «Поучения Владимира Мономаха» – все оно за громаду. Вся величайшая русская культура на этом стоит… За други своя, а не за собственную задницу. Сколько я знаю талантливейших людей, которые очень серьезно относились к самим себе и вредили этим общему делу! Так что сегодня надо все-таки за други своя. Вот вычитал дивные слова Сергия Радонежского: «Любовию и единением спасемся».

Да, дорогой Юрий Владимирович, только великая вера спасет русского человека. На ней держится твое творчество и искусство всех, кто противостоит разнузданному швыдковскому глобализму. А он хуже любого западного, ибо там люди, подобные тебе, не загнаны в угол и не презираемы так, как презирают российские «олигархи» и заправилы грязного шоу-бизнеса истинных служителей прекрасного в России.

Савва Ямщиков

Что-то вроде предисловия

Быть может, в Лете не потонет…

A.C. Пушкин

На старости я сызнова живу…

A.C. Пушкин

Кто даст мне крылья, чтобы настигнуть дни мои прошедшие?..

Б.В. Шергин

Затеял я писать эту «книгу» не вчера. Ну, может, не с первых записей заведенного еще в 7-м классе дневника – там писалось все-таки для себя еще. Но со временем, поскольку поиски, строительство себя, самовоспитание не замыкались только на себе, а постоянно искали своего места в общей жизни, с течением времени все отчетливей проявлялась мысль: поделиться, предложить свой опыт людям. А вдруг не такой уж он и пустой? Вдруг в нем что-то может оказаться и полезным людям? Да детям собственным хотя бы…

И прислал мне в 1977 году мой – школьный еще! – друг Лихоносов Виктор Иванович (член Союза писателей, лауреат Госпремии РСФСР и «вооще»!) «Книгу для черновой записи шариковой ручкой» (тетрадью ее действительно не назовешь: страниц 300, а то и больше… Истинно – книга! И точно – только шариковой. Жидкие чернила расплывались). И написал на титульном листе: «Капище моего сердца – Ю. Назаровъ (так и написал: с «ером», с «ъ»!).

По В.И.Далю: «капище»– идолище, жрище, кумирня, вообще божница идолопоклонников; по С.И.Ожегову – просто языческий храм. При чем тут Ю. Назаровъ? Да и со своим сердцем? Ну да Бог с ним, с Лихоносовым, он – писатель, ему видней… Да и звучит ведь тоже: капище… А предпослал он это «капище» таким наставлением: «И благословили его не только друзья, но и сам Господь писать заметки о своей жизни – для детей своих и в назидание будущим поколениям». Во как! Благословили… В назидание!..

Но я, с вечными моими не то самостоятельностью, не то упрямством, а может, и поперечностью (как в сказке, та поперечная жена, которая, даже утопнув, поплыла не по течению, а против!) – я, конечно же, никаким «капищем» свои опыты именовать не собирался. Не надо нас подталкивать. Мы сами с усами. Конечно же, никакое не «капище»… При чем тут божница идолопоклонников?

А что же тогда?

Первые слова, написанные в этой «Книге для черновых записей» моей рукой: «Радость неразделенная»… Не подойдет?»– это я сам с собой по поводу будущего названия размышлял… Радости слишком много было. Переполняла! И одно только горе: постоянно не было рядом того, с кем данной конкретной радостью надо, необходимо было поделиться. Не одинок был, нет, никогда, но вот рядом друг, а радость идет, которой необходимо поделиться с детьми, а их сейчас нет под рукой, а потом – наоборот и т. д. и т. п. Очень диалектическое название… С устремлением постоянным, решил я сам с собой тогда, где-то в районе конца 70-х.

По сусекам дневников и записных книжек

19 января 1961 (Минск, киноэкспедиция по картине «В трудный час», 24-й год мне, из неотправленного письма).

Позавчера, прибыв с рассветом на съемку и увидав дивный восход над малозаснеженной холмистой равниной, над кладбищенскими березами, увидав чудные розовые отблески восходящего солнца на заплесневевших нежной зеленью бревенчатых серых стенах старых амбаров, на зелено-голубой церкви, на березах – я хотел писать тебе… Писать обо всем: об этом рассвете, о счастье восприятия всем своим существом, каждой клеточкой, каждой жилочкой этого роскошного солнечного мира, о счастье, которое непосильно одному, которым нужно делиться и делиться с тем, кто может принять это счастье… Тысяча бесшабашных, чистых и искренних, нахально-обаятельных предложений к тебе рвались из меня…

А правда, очень много радости было: солнце – радость! Погода, природа, простор, снег, степь, ливень, гроза, зелень, весна!.. А плавание? Лыжи?.. А лошади?! Это уже не просто радость, это – восторги, ликование! Неудержимое, неостановимое! Душа поет, жизнь – как на крыльях! Ветер в ушах свистит!.. А море!!

А Прага? Рим? Киев?.. А Дальний Восток! А Сеул?

А музыка? А поэзия? Живопись? Литература?.. Да опять всего не перечислишь, не переберешь… Как мы с Виктором (с ним же, с Лихоносовым) в молодости страницами друг другу из «Тихого Дона» шпарили! Наизусть! Взахлеб! Не уча специально. От восторга!

Всякое учение имеет то свойство, что оно гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником.

Франческо Петрарка. «Моя тайна»

Другого подтверждения, кроме Петрарки, как-то сейчас под рукой не оказалось, но считал ведь Петрарка, что любимое, т. е. очень сильно эмоционально подкрепленное, «внедряется в душу гораздо легче»… Вот так же у нас с Витей и с «Тихим Доном» было. Да только ли с Витей? И только ли с «Тихим Доном»?..

А любовь? Тоже ведь не сказать, чтоб она меня совсем уж не коснулась, не тронула, не задела своими крылами, не осияла своим Светом. Бывало… Задевала, касалась. И стишки пописывали, и песенки сочиняли… И не в муку, не в тягость сочинительство-то это бывало! Само изливалось. Не могло не изливаться, поскольку уж очень душеньку-то распирало…

По сусекам дневников и записных книжек

2 октября 1990 г. Москва. Человек— не сказать, чтоб смеялся, – его… распирало смехом. А еще вернее: распирало человека счастье. Может такое быть? Перло счастье из человека, нагло, неудержимо, не стыдясь и не совестясь окружающих… И человек-то был не молодой, давно привыкший держать себя в руках и давным-давно держание это ни за труд, ни за подвиг не почитавший, а тут вот… Да, наверно, и не заботился сдерживать-то себя – знал, что ненадолго это. Очень-очень ненадолго…

С-час-тье – сейчас, в этот вот миг, в сей час побудет – и все… Так оно всегда было, есть и будет. И этот миг не был и не станет исключением…

Преподавал у нас когда-то в Щукинском училище русскую литературу Павел Иванович Новицкий, так он считал, что стихи в определенные моменты жизни должен, обязан писать каждый нормальный человек, ну а поскольку я был вроде живым, нормальным, то и…

9 июля 1959 г. (22 года, каникулы перед последним 4-м курсом Щукинского; из «душевного штопора», в котором крутило и било меня в 19 лет в 1956-м, давно вышел, в душе и в делах относительный порядок, хотя… проблемы, конечно, были. Когда было, чтоб их не было?..)

Полтретьего утра. Первая ночь дома. Родной Новосибирск, Заельцовка… Не спится… Говорят, привычка к московскому времени…

За окном мирно и деловито уркотел трактор. На душе светло и спокойно-радостно: труд! созидание! Далекий милый Казахстан вспоминается… В темноте комнаты – частые синие электрические вспышки… За окном – только родненький трудяга трактор. Тишина…

И вдруг по всему небу глухое, темное, мрачное грохотание, все сильнее, сильней, с угрюмостью и упрямством убийцы… Глупая фантазия: атомная бомба? Разрушение, смерть…

И тут же яркий отблеск на потолке и – тррреск!.. Задорный! Озорной, мальчишеский какой-то… родной, природный, не искусственный, не рукотворный… Со здоровым, честным и открытым (не скрытным, не подспудным!) треском и скрежетом. И разгульный рубаха-парень гром открыто и широко раскатился во все края и стороны!.. Проказница-гроза творит свою веселую и благодатную работу. Посыпался, заплямкал и – вот уже полил с крыши обильный, полный дождь.

…Закурил махры, вышел на крыльцо… Темно. Один. А дождь хорош! Все наяривает и наяривает! Как плясун чечетку: вроде приутихнет, притомится, передохнет – и вдруг – сильнее! еще сильнее! еще!! Еще!!!.. Темно, один… Дома спят мои труженики. Им работать с утра. А то бы сам кинулся плясать вместе с дождем, да пришлось бы их потом беспокоить…

Вот так и жить – все прекрасно! И – никакой атомной бомбы. Это не тот «разгул»… Этого хулиганства допустить никак нельзя. Пусть водород в гелий превращается на Солнце, на то оно и Солнце… А здесь – Земля, люди живут, и подобные безобразия здесь абсолютно недопустимы. Ой… чтой-то, прям, стихи из меня толкаются, просятся…

Я сегодня ночую дома.

Только с поезда. Из Москвы.

То ль привычка к московскому времени

Гонит сон от моей головы?

То ли воздух родной, знакомый?

Шелест ветра, журчанье листвы…

Я не сплю, размышляю в темени…

Синий всплеск – знать, зарниц сиянье…

Мирно трактор урчит под окном.

Я не сплю, вспоминаю недавнее:

Казахстан, мостопоезд, Дон…

На душе и светло, и уверенно:

Созиданье и труд кругом!

Вдруг – угрюмо, глухо и медленно,

Как упрямый убийца – гром.

Может, это не гром? Может, бомба

Водородная?.. Давит всех,

Разрастаясь, рыча утробно,

Погребая под рыком смех?..

И сейчас же – новая вспышка

Ярко брызнула на потолке…

Бодро, весело, как мальчишка,

Первый отзвук оттарахтел —

И за ним – развернулся в ударе

И! – пошел ковылять-крушить

Гром – разгульный рубаха-парень

С широтою русской души!

Этот – свой! Прямой и открытый,

Добрый труженик-великан!..

Дождь пошел… Заплясал, запрыгал,

Все сильней!. Как чечетку рвал!

Все сильней, удалей, бесшабашней!..

Чуть вздохнет лишь – и шибче наддаст!

Полоскал и луга, и пашни…

И работал по-настоящему!

И работа как пляска неслась!

И тебе с ним плясать хотелось!

Жить, смеяться, работать, любить!..

Только вот с хулиганством дело

Надо с атомным прекратить.

Водород превращается в гелий

Пусть на Солнце, а тут – Земля:

Люди ходят, детишки бегают,—

Это здесь допустить нельзя!

Есть турбины, есть генераторы —

Расщепляй, извлекай, крути…

Совершенствуй хоть тот же трактор

Иль к Луне проложи пути,

Только помни, что ты – живущий.

И дала тебе жизнь – Земля.

И себе ее портить, а, пуще,

Всем другим – ну никак нельзя!

Да… Уже пять. Трактор заливается… Наверно, хорошо после дождя, сейчас пойду подышу. Стих вот написал… Называется «Дружеское послание (или – обращение) молодого новосибирского жителя поджигателям войны».

А душу можно ль рассказать?

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»

Судя по интонации, Лермонтов не очень твердо верит, что можно. И никто за прошедшие с тех пор более полутора сотен лет особенно не преуспел ни в возражении ему, ни в переубеждении его и нас, что таки можно…

Не знаю, можно ли, но – надо. Если что-то и надо рассказывать, так только душу. Да вся культура человеческая многовековая – что это, как не постоянная попытка «рассказать душу»? Вся культура. И духовная, и материальная. Кто их разделит, представит в очищенном виде? Они же переплетаются, взаимопроникают друг в друга. И обе – не для себя. Для общества, для людей. Для мира, для громады.

Только душой человечество и связано. Без нее – особи, индивидуумы. Как в животном мире. С ней – человечество, семья. Единство. И борьба вечная, но все равно – единство! И тот, кто постарался, помучился, пострадал для общей души человеческой, пытаясь понять ее, разобраться, для начала в своей собственной хотя бы, но, сознавая ее частью общей души человеческой, тот и остался в памяти людской. Чем более преуспел на сем поприще, тем более и памятен и чаще поминаем людьми. И Вы, Михаил Юрьевич, с вашими сомнениями «… можно ль рассказать» – в том числе.

Как-то в бумагах моего внука, тогда первоклассника, попался мне такой вот интересный документ: ДЛЯ НАС В СТАРАСЬТИ… Не могу взять на себя смелость менять авторскую орфографию и пунктуацию. Мне кажется, что редактура – всякая, даже в тех редких случаях, когда она не лезет в соавторство, даже саморедактура – все-таки калечит, уродует, а то и убивает живое тело вдохновенной авторской мысли. В этом и Пушкин со мной солидарен (или я с ним):

Как уст румяных без улыбки,

Без грамматической ошибки

Я русской речи не люблю…

Неправильный, небрежный лепет,

Неточный выговор речей

По-прежнему сердечный трепет

Произведут в груди моей…

И не только Пушкин. Был у нас еще такой критик A.B. Дружинин, который различал у Л.Н.Толстого(!) «безграмотность офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже» и «безграмотность нововводителя и сильного поэта»! Есть, стало быть, и такая. Есть!.. Ну это меня слегка занесло. От бумаг внука аж до Льва Толстого! Хотя, чем черт не шутит…

Еще народу русскому пределы не поставлены, Пред ним широкий путь.

Н.А.Некрасов

«План», по крайней мере, у Федора уже есть! «Для нас в старасьти». Стало быть, и мне годится:

1. самае главнае штобы книга была на другие не похоже.

2. надо иметь терпиливось и знать што пишиш…

Ну и там еще 8 пунктов… Не все, безусловно, но что-то из этой программы мне вполне подходит. Бесспорно надо «знать што пишиш» и… тоже как-то возжелалось, чтобы моя книга была на другие «не похоже»… Действительно, что ж похожие-то одна на другую писать? Все-таки творчество, как-никак… Не конвейер, не поточная линия…

По сусекам дневников и записных книжек

1961 г., город Минск.

30 января (гостиница «Минск», во время съемок фильма «В трудный час», второй мой фильм после окончания училища, первый – «Последние залпы»), Съемки нынче нет. Проснулся в 10 утра – солнце било, прямо-таки лупило лучами в окно, звало на улицу, гулять – не встал… Проспал, провалялся до часу дня… В 3 вылез-таки на улицу размяться.

Солнце уже не «било»… Этакая милая предвесенняя четкость и чернота на улице: почерневший снег, крыши, стены домов… черный асфальт… мокрый… С крыш льет обильно, по-мартовски… Видно далеко.

Хотя дали еще не весенние, предвесенние: горизонт расширился, но еще не ясен, не прозрачен. В теплой предвесенней грязной дымке – впечатление все той же мягкой черноты.

А воробьи ору-ут!.. Нахохлились, мерзнут, но – орут! Нахально, дружно, сидя на ветках огромными компаниями. Настойчиво, неотвязно зовут весну! Которая, как бы дразня, оторвала их от обыденных зимних забот и напомнила о себе. Желанной, вожделенной, ожидаемой так страстно… Орут, как скотина перед обедом, которой напомнили о кормежке, но еще не несут.

Выбрался на какие-то захолустные улочки с деревянными домишками, голыми причудливыми тополями, ивами, с рыхлым, черным, хранящим все следы последних дней снегом. Небо и солнце закутаны в нежные, но не пропускающие лучей облачка, сквозь которые солнце улыбается еще робко и неуверенно, но уже ласково и с лукавинкой. Словно женщина… очаровательная, желанная, тайно любимая тобой женщина дарит тебе первую приветливую улыбку. Она еще не сказала и не думала говорить «да», еще неизвестно, скажет ли вообще, но – она тебя заметила! И впервые ласково, приветливо улыбнулась. И ты счастлив!

Счастлив до краев, счастлив сегодня, сейчас. Для тебя в этой улыбке и радость, и надежда, и обещание, разрешение верить в счастье, необъятное, полное щедро плещущее через край, разрешение верить и радоваться блещущему счастьем будущему…

Недолго оно, солнышко, улыбалось. Может, всего раз и улыбнулось-то…

И ему в ответ ослепительно улыбнулись санные полированные колеи и вся золотисто-голубая от этой улыбки, искрящаяся снегом, тихая, малоезженая, безлюдная улочка. Потом облака плотнее укутали солнце. Оно уже не улыбалось, или просто не стало видно его улыбки из-за облаков… И наступил холодный, немного грустный, обыденно-серый предвечерний час.

Нет выше наслаждения, чем созерцание природы. Земля ведь рай. И жизнь – тайна… Прекрасная тайна! Прославляйте жизнь.

А.К.Саврасов, художник, поэт русского пейзажа, автор щемяще пронзительных «Грачей» («Грачи прилетели»)

Мой дед занимался когда-то фотографией. Давно еще, на заре нашего ушедшего нынче XX века. В Сибири, в интеллигентном, университетском городе Томске. Любительски занимался, в порядке «хобби», но художественной фотографией. Кружок там у них был, или общество, или клуб – не знаю, да и спросить уже не у кого. Но что я запомнил из всего этого (возможно, по моей извечной привычке к систематизации, систематизированию), – усвоил от деда еще, что вся их фотография (художественная) разделялась на 3 вида: портрет, пейзаж и жанр. Дед был жанристом, хотя иногда что-то пробовал и в пейзаже, и в портрете (все бабку мою, жену свою любимую, – и в жанре ее же: то с курями, то за швейной машинкой, ей, правда, до звания «бабки» далеко тогда еще было).

Если мое «творчество», жизнь, душевные склонности, устремления, литературные упражнения, во всяком случае, подвергнуть вот такой же «систематизации»?..То я, как ни странно, скорей всего…пейзажист?.. Вот тоже: актер и… пейзажист. А что делать? Так всю жизнь и маюсь. Ну, изредка отвлекусь или увлекусь жанром или портретом…

Ну еще маленько философией доморощенной, философствованием… В изобразительном искусстве философию ведь не изобразишь, она не визуальна, она – болтовня, любомудрие… Да и в актерстве философию в лоб не покажешь. А в литературе!.. В литературе со всем остальным сложней: и с портретом, и с пейзажем, и с жанром, а с философией-то… Болтай – не хочу!.. Вот я и хочу.

Итак, выучили «на артиста», люблю пейзаж, а тянет… к философии. С тем и примите.

Но как же без любви?

Из моей жизни

1953 год, 3 января. (Возраст – неполных 16 лет, еще Сталин жив! 73-я мужская средняя школа Кировского района города Новосибирска. Города, в котором родился и прожил до 17-ти лет, до окончания школы. А это – 9-й еще класс, зимние каникулы, разговор с самим собой, начистоту.) Но я не сказал, что из всего этого можно сделать еще один вывод… Правда, самый неприятный для меня, но, пожалуй, самый верный: просто я – дурак, который видит в каждом пустяке то, чего вовсе нет, а что только хочется ему (т. е. мне, дураку) видеть…

Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас… положим, у нас хоть и не так хорошо, но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше потому, что больней. Это совсем особенная логика. Но все-таки логика, и именно – логика любви.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Жил-был на свете дурак Иван Иванович…

А.П. Чехов. «Шляпный сезон»

Весна 1991-го… Бурлит, пузырится и разливается «новое мышление». «Коммунизм» вроде еще у руля, но приумолк, растерялся, сказать нечего… До Августа, до триумфа «демократии» и позора всей страны еще далеко. Все как-то быстро и бойко «перестраиваются», а я – все никак… Не могу начать (или «начать»?) мыслить по-новому, все как-то по старинке… А тут уже 6-й съезд кинематографистов подоспел… А я на нем – делегатом(!)

Снялся я когда-то в роли Главного Инженера Проекта (ГИПа), который нашел какое-то экономически очень выгодное решение (полтора миллиона экономии, до «перестройки» еще, в твердой валюте 1981-го года, но проведение которого в жизнь почему-то жизнь всем осложняло и чуть ли не обижало всех: жену, организацию проектную, тетю Машу уборщицу – ну, всех: «Ну как же? Проект уже составлен, одобрен. Ожидается премия! Ну и что, что новый вариант даст 1,5 млн. экономии? Кому? Не нашей же проектной организации, а неведомо кому…» «Государству». «Так государству, а не нам, не нашей организации… А разработка нового проекта потребует нового финансирования, тыщ 10, не меньше, которые лягут на НАШУ организацию. А сэкономленных полутора миллионов нам никогда не видать! Из-за чего же ты бьешься?!»

В общем выходило, что он, герой мой, – дурак. Положительный – но дурак. Он слабо оборонялся перед женой: «Я бы на твоем месте гордился, что у тебя муж – дурак… Не будет нас, дураков, – кто ж работать-то будет?» Он действительно был положительным, но почему-то оказывался один против всех. Он вроде был за всех, за всеобщее благо, но это всем как-то очень мешало. Без этого его «блага» всем получалось, может, и не так хорошо, но как-то привычней, спокойней…

К чему я об этом? А к тому, что сам себя сегодня ощущаю чем-то вроде того своего героя. Вроде дурака… Хотя и с самыми благими, да вроде бы не такими уж и глупыми (с моей точки зрения) намерениями.

Съезд наш зарылся куда-то в дебри процедурных проблем, а какие тут процедуры, когда вообще неизвестно, ЧТО строить и ЗАЧЕМ строить. Отрицание – оно все-таки проще и скорее объединяет людей (V съезд кинематографистов, к примеру): всем что-то мешало жить и развиваться – ну, собрались вместе да и убрали, снесли, своротили с дороги эту всеобщую преграду. А вот строить – тут каждому хочется свое: тому с рюшечками, этому с завитушечками, третьему еще что-то, четвертому – двадцать пятое… Поди тут, договорись. Ну, основное направление (у нас, в кино) вроде вырисовывается, нащупывается. Ну очевидно же, что настрадался советский народ за предыдущие 70 пуританских кинолет без лицезрения голых задниц (и передниц тоже, обоего пола). Мы-то, глупые, в пионерах пели: «Отцы о свободе и счастье мечтали…», чтоб достичь свободы и счастья, сами себя призывали: «Работай, учись и живи для народа…» А тут как все просто-то оказалось: заголил, показал у кого что есть – тут тебе и свобода! тут и счастье! На кой черт еще мучиться – работать да учиться?.. Жрать, правда, нечего стало, ну это – «коммунисты виноваты», пусть сами и выправляют положение, а мы… «Мы ждем перемен!» Ждем!!!

Не знаю, как там у нас в сфере материального производства с рыночными отношениями, но в кино, по-моему, давно и прочно воцарился рынок. Причем, самый черный.

А мне почему-то, возможно, по причине моего сталинского еще пионерского и комсомольского воспитания, все так же упорно, как тогда, в детстве и отрочестве, кажется, что главная задача искусства – просветительская. Не потребительская. Потребительское – вот это для рынка. И оно бывает очень высококачественным, даже высокохудожественным, для любителей самого изысканнейшего, «интеллектуального кайфа».

У нас почему-то считается чуть ли не бесспорным и само собой разумеющимся, что получать кайф от саксофона – извлекаемых из него звуков – гораздо интеллигентней и благородней, чем получать кайф на продавщице гастронома? Это, конечно, «Такси-блюз», самые свежие, самые последние эстетические впечатления, прямо со съездовского экрана… Но ведь кайф – это же для потребления. Для самоудовлетворения. Не для жизни – взращивания ее, защиты, воспитания, поступательного ее движения. А я где-то краем уха слыхал (вроде В.М.Песков по ТВ, может, сам сказал, может, цитировал кого), что уважение к жизни – вот универсальная этика (!). И очень я с этой формулировкой, согласен. Да ведь, помнится, нас когда-то призывали (давно, правда, в прошлых веках) «сеять разумное, доброе, вечное»… или хотя бы «чувства добрые… пробуждать»… и вроде глупостью это не считалось. Собственно я-то (когда-то, смолоду) стремился в эту область человеческой деятельности (в искусство, в артисты) только ради этого – «сеять разумное, доброе, вечное» и «чувства добрые… пробуждать», а никак не ради того, чтобы демонстрировать (с экрана ли, со сцены) способы выпускания кишок или сексуального общения (с покойниками ли, на подоконнике ли), чем сейчас так решительно и углубленно занялась наша рыночная кинематография.

Ну а НЕ рыночная? Осталась же еще такая? Осталась… Но ее дела и свершения (для меня, в моем восприятии) нисколько не отрадней, чем дела рыночной. Тут – полная растерянность, недоумение, ничегонепонимание и, естественно, ничегонеделание. Даже такая, казавшаяся очевидной и вроде бы сама собой разумеющейся вещь: не было у нас всезатопляющего изобилия шедевров, потому что «давили» сверху: система, начальство, тоталитаризм. И все-таки были шедевры! Немного, не каждый день, но – были! Прорывались и Тарковский, и Иоселиани, и Шукшин… И другие прорывались. И кино было! А сегодня? Никто не давит, не душит, не «учит», не «притесняет», не руководит, а где шедевры? При застое и давеже сверху – были, а при свободе – где?

По поводу шедевров, о создании которых мы так бурно печемся и об отсутствии которых столь искренне и горько сетуем, когда-то очень мило выразился Анатоль Франс: «Для того чтобы создать шедевр, нужна истинная гениальность и вовсе не обязательно заранее принятое решение». Гениальность, конечно, штука неплохая, но ведь известно, что даже люди, ею бесспорно наделенные, шедевры создавали не каждый день, а все-таки от случая к случаю. Стало быть, кроме гениальности, или хотя бы таланта, еще что-то бывало необходимо… Еще что-то бывало побудительной причиной! Что? Случай? Стимул? Толчок какой-то?.. Реакция на что-то?.. Может быть, мысль, идея? Мне почему-то кажется, что все-таки— мысль… Счастливая находка мысли… Не суррогата мысли, не болтовни, не пустых словес, не видимости, а мысли, осмысления. Да и вообще мысль, как мне кажется, всегда лежит в основе всякого разумного человеческого созидательного деяния. И сегодня, если мы хотим какого-то созидания, а не разрушения, не развала, не анархии, не крови, не победы идиотизма и безответственности (это еще 1991-й, до августа еще!), сегодня мы должны, наверно, прежде всего осознать самих себя: кто мы, что мы, откуда, из каких корней – или совсем без корней? – осознать себя в истории. Не в выдуманной. Не в проклятой. Не в «осужденной» (или поощренной…). Мне кажется, историю нельзя ни проклинать, ни осуждать, ни поощрять, ее можно – и нужно! – только изучать. И – делать из нее выводы. Восхваление своей истории тоже ни к чему хорошему не приводит. Ну в этом-то мы вроде уже убедились… А осуждение и проклинание ее нисколько не менее пагубно. Если не более.

Отечественная история наша никогда не была простой. Она еще П.Я. Чаадаева доводила до истерики: «Опыт веков для нас (имеется в виду Россия. – Ю.Н.) не существует… общий закон человечества не для нас». «Мы ничего не дали миру», «ничего не взяли у него». «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», «…мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомков…». «Ныне же мы… составляем пробел в нравственном миропорядке», вариант: «…в порядке разумения» (П.Я. Чаадаев, из первого «Философского письма» и его вариантов). А за ним и Л.Д. Троцкий: «Россия приговорена своей природой на долгую отсталость», она «являлась лишь поверхностной имитацией высших Западных моделей и ничего не внесла в сокровищницу человечества». Ну уж Вам-то, Лев Давидович, грешно так клеветать: «ничего не внесла». Это Чаадаев еще не мог знать, а уж Вы-то не могли не знать и о Менделееве, и о Достоевском, и о Чайковском и о многих-многих других «внесениях» России в «сокровищницу человечества».

Если Чаадаев имел еще какие-то основания так сетовать и сокрушаться по поводу наших несовершенств – XIX век, наш блестящий, фантастический, изумивший и обогативший мир, был еще впереди, – а уж нам-то… с Л.Д. Троцким вместе. Поль Валери вон заявлял, что ему в истории мировой культуры известно только три чуда, три случая ее массового взлета: это Античность (Др. Греция и Рим, 7–8 веков, от V–IV до н. э. до 4-го нашей), это Европейский Ренессанс (3–4 века) и это русский XIX век (!!!). Ну и XX немного зацепили всякими Рахманиновыми, Станиславскими, Вавиловыми… «Ничего не внесла…» Сегодня мы все, кажется, в массовой истерике от нашей истории. Но почему же сегодня мы, пытаясь найти какую-то опору в прошлом, опираемся на истерику Чаадаева? Забывая Пушкина, его мудрость, мужество и верность России и ее истории. Вовсе не слепую верность, зрячую, знающую все грехи и минусы нашей российской истории – и, тем не менее, – верность! Кстати, недавно так дружно «реабилитированный» у нас Тарковский в самой трудной, самой, можно сказать, героической своей картине «Зеркало», умудрившейся дойти до экрана в самой дремучей, непролазной глуши застоя, на 10–15 лет раньше «Покаяния», делавшегося тоже еще в застое, но выходом на экран в немалой степени обязанного перестройке… Так Тарковский в том далеком и невообразимо трудном «Зеркале», в своих неподъемно трудных размышлениях о судьбах России опирается не на Чаадаева, а на ответ ему Пушкина… «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться, – возражает Чаадаеву Пушкин, – клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».