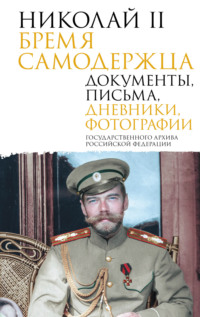

Kitobni o'qish: «Николай II. Бремя самодержца. Документы, письма, дневники, фотографии Государственного архива Российской Федерации»

© ООО «Издательство АСТ», 2025

© Институт Царьград, 2024

© Государственный архив РФ

Предисловие

Неси свое бремя со стойким терпением и нерушимой надеждой.

Великая княжна Александра Федоровна будущему мужу Николаю II31 октября 1894 г., через 11 дней после смерти Александра III

Над колыбелью новорожденного младенца в Александровском дворце Царского Села 6 мая 1868 г. склонились два счастливых самодержца – правящий и будущий: дед – император всея Руси, и отец – наследник престола. 13 лет назад дед, Александр II, стал властителем великой империи, еще через 13 лет он будет убит своими подданными. Отец, цесаревич Александр Александрович, взойдет на престол и будет царствовать всего 13 лет… В счастливый день появления первенца в семье наследника Александр II и цесаревич Александр Александрович верили, что придет время, и малыш, названый в честь прадеда Николая I, сядет на российский трон и будет править страной долго и счастливо.

Бремя самодержца тяжело и ответственно, а порой и трагично, но тогда, 1 марта 1881г., новый наследник российского трона, юный Ники, стоя у постели истекающего кровью умирающего деда1, не мог представить себе, что для него оно окажется непосильным. Николай II потеряет империю, свободу, жизнь. И погибнет он, как и его дед, от рук его же бывших подданных – «…Валтасар был убит своими слугами»2.

Об императоре России Николае II написаны сотни статей и книг. Мемуары о нем оставили многие его современники – государственные деятели, военные, придворные. Но несмотря на это, интерес к личности Николая II остается огромным, что объяснимо: его царствование пришлось на переломный период истории России, а его деяния во многом определили дальнейшую судьбу всей страны. Трагическая гибель в Екатеринбурге Николая II, его жены и невинных детей никого не может оставить равнодушным. Каждый вдумчивый читатель пытается понять, кем он был – слабым правителем или жертвой обстоятельств, Николаем Кровавым или царем-мучеником; почему он не смог быть таким же решительным и волевым, как его отец, Александр III; почему он не смог удержать империю от хаоса войны и революции. Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, нужно дать слово самому Николаю II, его родным и близким. Личные письма и дневники Романовых, переписка с родственниками позволят понять, каким человеком был последний император России, какое образование и воспитание он получил, что переживал и чему радовался он в жизни, как относился к бремени своей власти. Только документальные свидетельства дают беспристрастную картину, по которой каждый может сложить свое мнение и сделать свои выводы. Однако, закрыв книгу, не спешите с оценками личности этого самодержца. Вспомните слова из Нагорной проповеди Христа: «Не судите, да не судимы будете». Современник Николая II, выдающийся английский политик Уинстон Черчилль написал пронзительные слова о последнем императоре России: «Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия преуменьшают; его действия осуждают; его память порочат… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным?»3

* * *

Ники родился в счастливой и любящей семье. Его отец, наследник престола Александр Александрович, в 1866г. женился на датской принцессе Дагмар, которая согласилась стать его супругой после смерти жениха, старшего сына Александра II, великого князя Николая Александровича. Приехав в Россию, она приняла православие и была названа Марией Федоровной. Александр и Минни, как звали в семье жену наследника, были молоды, влюблены, счастливы. Их главной радостью были дети. Через год после рождения первенца, 20 мая 1869г., родился второй сын Александр, который, к великому горю родителей, через 11 месяцев умер. Время лечит любую боль, жизнь продолжается: 27 апреля 1871г. у Минни и Александра родился третий сын – Георгий4; в 1875г. и 1882г. в семье появятся две дочери – Ксения и Ольга5; в 1878г.– младший сын Михаил6.

Цесаревич Александр Александрович был эталонным мужем и отцом. Так о нем и о детстве Ники вспоминал сын учительницы великого князя: «Его отец, будущий император Александр III, понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой, в свое время, а пока суть да дело, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения – не прочны. Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной и так называемой опочивальни. <…> В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек, были невероятной упругости матрацы с валиками в головах. Был умывальник с проточной водой. Ванны не было, и купались дети у матери»7.

В 1877г. воспитателем Николая был назначен директор 2-й С.-Петербургской военной гимназии генерал-адъютант Г. Г. Данилевич. Впоследствии начальник канцелярии Министерства императорского двора генерал А. А. Мосолов дал ему весьма нелестную характеристику: «Данилевичу император Николай II обязан всем своим моральным обликом; та необычайная сдержанность, которая была основным отличительным признаком характера Николая II, несомненно имеет своим источником влияние Данилевича… Данилевич вместо того, чтобы учить своего воспитанника бороться, научил его этот недостаток обходить. Он же, при наличии и без того скрытной натуры большинства членов семьи, приучил будущего государя к той сдержанности, которая зачастую производила впечатление бесчувственности»8.

План учебных занятий великого князя Николая Александровича был рассчитан на 12 лет, из которых 8 лет отводилось на прохождение гимназического курса и 4 года – на изучение университетских наук. Гимназическая программа была существенно дополнена. Большое внимание уделялось практическим предметам: цесаревич изучал минералогию, ботанику, зоологию, основы анатомии и физиологию. Университетский курс объединял дисциплины государственного и экономического отделений юридического факультета. Объем изучаемых предметов заставил увеличить срок учебы на один год. Преподавателями Николая были известные профессора: Н. Х. Бунге, Е. Е. Замысловский, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Обручев, Ц. А. Кюи, М. И. Драгомиров. По давней традиции император должен был быть в первую очередь военным. Поэтому изучение военных дисциплин было определено в объеме курса Академии Генерального штаба. Теоретические знания подкреплялись практикой: для ознакомления с военной службой и бытом войсковых частей цесаревич провел два летних сбора в гвардейских полках. «Без тебя я проделал уже два лагеря в Преображенском полку, страшно сроднился и полюбил службу; в особенности наших молодцов-солдат! Я уверен, что эта летняя служба принесла мне огромную пользу, и с тех пор заметил в себе большие перемены. Через месяц поступаю в Гусарский полк, чтоб начать и кавалерийскую службу»,– писал 19 марта 1889г. цесаревич Николай Александрович другу детства двоюродному дяде великому князю Александру Михайловичу9. Он любил военную службу, армию. Уже став императором, Николай II писал брату, великому князю Георгию Александровичу: «Я навсегда оторван от близкой жизни с войсками, прибавило немало горечи к моей тяжелой участи»10.

По сложившейся традиции образования и воспитания наследников престола в России в 1890–1891 гг. Александр III отправил цесаревича Николая Александровича в 9-месячную поездку, в так называемое восточное путешествие, во время которой он побывал во многих местах Евразии. Цель этой экспедиции состояла в том, чтобы, с одной стороны, способствовать расширению кругозора будущего царя, а с другой – научить его самостоятельно принимать решения. Цесаревич вместе со свитой посетил Порт-Саид, Египет, Индию, Цейлон, Сингапур, Таиланд, Сиам, Китай, Японию. 29 апреля 1891 г. произошел серьезный инцидент в японском городе Оцу, когда Николай был ранен местным полицейским в результате покушения на его жизнь. В мае наследник престола прибыл во Владивосток, где он завершил зарубежную часть своей миссии и начал новое путешествие – через всю Россию обратно в С.-Петербург через Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Сургут, Тобольск, Петропавловск, Тару, Омск, Уральск и Оренбург. Подобную поездку практически через всю империю в 1837 г. наследника престола цесаревича Александра Николаевича (будущего Александра II) его наставник поэт В. А. Жуковский назвал «венчанием с Россией».

После возвращения сына Александр III постепенно начал вводить его в курс дел по управлению страной, приглашая участвовать в заседаниях Государственного совета и Кабинета министров. В 1891–1892 гг. Николай возглавлял особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая, в 1892 г. был призван к председательству в комитете Сибирской железной дороги, которое оставил за собой и по восшествии на престол. Александр III помнил собственный опыт, когда в связи со смертью старшего брата, нежданно для себя в 20 лет стал наследником русского престола. Без соответствующих знаний и жизненного опыта Александр Александрович непросто вливался в государственную жизнь страны, порой совершая промахи, вступая в конфронтации с министрами. Надо отдать должное императору Александру II, который привлекал сына к решению государственных задач, проявляя отцовское терпение и мудрость. Почти 16 лет Александр III готовился управлять великой империей и к 1881 году, когда взошел на престол, уже сформировался как государственный деятель, за плечами которого был как политический, так и военный опыт. Он надеялся, что и у него тоже будет время в полной мере передать Ники науку царствования.

Николай с детства привык беспрекословно подчиняться отцу, человеку сильной воли и твердого характера. Авторитет Александра III был для него непререкаем. Единственный раз он настоял на своем, когда выбрал в жены принцессу Гессенскую Алису (в семье ее звали Аликс). Насильно женить Николая родители не собирались и предлагали ему несколько кандидатур невест. Одной из них была принцесса Маргарита Прусская, в качестве другой претендентки на роль будущей императрицы рассматривалась дочь графа Парижского, главы династии Бурбонов, возможного президента Франции. Этот брак мог значительно укрепить русско-французский союз, любимое внешнеполитическое детище Александра III. Всегда робкий с отцом Николай на этот раз проявил удивительную твердость: он упрямо хотел жениться только на Аликс, с которой познакомился в 1884г. на свадьбе дяди, великого князя Сергея Александровича, и принцессы Эллы Гессен-Дармштадтской. Еще до встречи с Аликс ему нередко казалось, что он влюблен. Сначала объектом его внимания стала кузина – английская принцесса Виктория Уэльская, затем – княжна Ольга Долгорукая; потом последовал страстный роман с балериной Императорского театра Матильдой Кшесинской. «А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) маленькую К[шесинскую]. Удивительная вещь наше сердце! Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс! Право, можно было бы заключить из этого, что я очень влюбчив? До известной степени да; но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив!» – размышлял над своими чувствами цесаревич Николай11. И как только появилась надежда, что принцесса Алиса решится на переход в православие и даст согласие на брак, отношения с балериной были прекращены. В апреле 1894 г. в Кобурге состоялась помолвка Ники и Аликс.

Александр III скончался в возрасте 49 лет, когда Николаю было 26. Случилось то, чего он «боялся всю жизнь». В день смерти отца наследник в слезах говорил великому князю Александру Михайловичу: «Сандро, что я буду делать? Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами»12. Великий князь Константин Константинович в своем дневнике 7 декабря 1894г. описывал разговор с Николаем: «Я спрашивал, слышал ли он советы от отца перед кончиной? Ники ответил, что отец ни разу не намекнул ему о предстоящих обязанностях»13. Молодой император прекрасно осознавал, что бремя самодержца ему пока не по плечу.

В первые годы опорой Николаю стала мать, императрица Мария Федоровна. Они были очень близкими людьми, о чем говорит их обширная переписка. В начале царствования именно она была для него главным авторитетом и советником: ему требовался ее государственный опыт и особенно знание людей. Лучше всех это понимала сама императрица Мария Федоровна. В письме матери, королеве Дании Луизе, написанном сразу после смерти мужа, она с горечью констатировала: «Бедные дети, они ведь тоже в полном смятении, в особенности милый несчастный Ники, который еще так юн14 для того, чтобы начинать новую тяжелую жизнь»15.

Николай также надеялся и на помощь братьев отца, в первую очередь великих князей Владимира, Сергея, Алексея Александровичей. Однако уже в ближайшие годы стало ясно, что дяди думали подчас больше о своих интересах, пытаясь манипулировать неопытным племянником. Именно дяди настояли, чтобы после трагедии 18 мая 1896г. на Ходынском поле в Москве, когда во время народного праздника в ожидании царских подарков произошла страшная давка и погибло, только по официальным данным, 1389 человек и несколько сот получили увечья, Николай II вместе с императрицей Александрой Федоровной поехали на бал к французскому послу Монтебелло. «Конечно, мы были расстроены и совсем не в подобающем расположении духа! Ники и Аликс хотели уехать через полчаса, но милые дядюшки (Сергей и Владимир) умоляли их остаться, сказав, что это только сентиментальность („поменьше сентиментальности!“) и сделали скверное впечатление!» – написала в дневнике великая княгиня Ксения Александровна16. «О, если б Государь был построже и потверже!» – восклицает великий князь Константин Константинович, осуждая дядей, шантажировавших Николая своей отставкой в случае назначения графа Палена главой комиссии по расследованию обстоятельств Ходынской трагедии, когда Николай за три дня трижды поменял свое решение. Пророческие выводы делал в эти дни великий князь Сергей Михайлович, слова которого записал в своем дневнике все тот же великий князь Константин Константинович: «К несчастию, он подчиняется последнему высказанному ему взгляду. Это свойство соглашаться с последним услышанным мнением, вероятно, будет усиливаться с годами. Как больно, и страшно, и опасно!»17 Потом многие современники в своих воспоминаниях будут писать об этом качестве императора.

В дневнике Николая II, спустя 11 дней после кончины Александра III, его будущая жена, уже принявшая православие Александра Федоровна, записала: «Неси свое бремя со стойким терпением и нерушимой надеждой»18. Видя растерянность и нерешительность мужа, Аликс с первых дней приезда в Россию старалась придать ему уверенность в себе, напоминая, что он теперь властелин великой империи, «хозяин земли русской», как он потом написал о себе в переписном листе Первой всеобщей переписи в России 1897 г.

Николай II после похорон отца писал брату Георгию на Кавказ: «Господь дал мне нести и тяжелый крест; надежда на Его помощь и светлый пример незабвенного Папá помогут мне служить и трудиться на пользу и славу нашей дорогой родины! Свободного времени очень мало, всегда приходится читать доклады и принимать без конца! Что же делать?»19 С первых дней своего воцарения он воспринимал свою работу как «тяжелую участь». Молодая жена, понимая состояние духа мужа, не случайно написала в его дневнике: «Преврати работу в удовольствие, и тогда мир твой будет радостью»20. Но это не помогло. Молодого императора пугала необходимость ежедневно принимать министров («доедают меня»), выступать в различных собраниях («был в страшных эмоциях»), и, главное, масштаб лежавшей на нем ответственности за решения.

Главной отрадой и счастьем его жизни стала Александра Федоровна: «… сокровище, которое я называю своею женою. Она и Мамá составляют мое утешение, мою надежду, мой покой! Что было бы без Аликс – подумать страшно!»21. Здесь стоит остановиться на отношениях двух «утешений» Николая II – вдовствующей и молодой императриц, свекрови и невестки. Они не сложились с первых же лет. Николай сохранил за матерью, получившей титул вдовствующей императрицы, все ее прежние привилегии и должности, в том числе и право при всех официальных церемониях идти с ним первой, что сразу отодвигало молодую императрицу на второй план. «В сущности,– вспоминала много лет спустя единственная близкая подруга Александры Федоровны, ее фрейлина Анна Вырубова,– Мария Федоровна так никогда и не сошла со сцены, продолжая занимать первое место во всех торжественных случаях»22. Понятно, что это не могло не задевать самолюбивую Аликс. В итоге «после целого ряда недоразумений отношения их, к сожалению, сделались только официальными и <…> между ними ничего не было родственного»23. Однако главное было не в церемониях, хотя и они имели в то время немаловажное значение. Между двумя женщинами шло соперничество за степень влияния на их обожаемого Ники. Естественно, в этом нет ничего необычного – в той или иной степени подобная борьба происходит в любой семье. Но все дело в том, что это была семья российского самодержца, в руках которого сосредоточивалась огромная власть и от решений которого в значительной степени зависели судьбы не только Российской империи, но в какой-то мере и всего остального мира. И, как мы увидим далее, разлад в большой семье Романовых в определенной степени способствовал падению монархии в России.

Конфликтная ситуация усугублялась характером молодого императора. Он часто не имел собственного мнения по самым принципиальным вопросам и нередко попадал под чужое влияние. Мария Федоровна, как никто другой, знала и понимала характер своего сына. Во время разговора с С. Ю. Витте, который долгие годы был министром при Александре III, она говорила: «Вы хотите сказать, что государь не имеет характера императора – это верно, но ведь в случае чего-либо его заменит Миша… он имеет еще менее воли и характера»24.

Николай, будучи по своему складу человеком мягким и нерешительным, особенно в первые годы, нуждался в опекуне, наставнике. Сделать окончательный выбор между матерью и женой ему было необычайно трудно. Со стороны могло показаться, что мать навсегда сохранила власть над сыном. Как вспоминал брат Александры Федоровны, герцог Гессен-Дармштадтский Эрнст-Людвиг, «императрица Мария была типичной свекровью и императрицей. Должен сказать, что Аликс, с ее серьезным и твердым поведением, была нелегкой невесткой для такой честолюбивой свекрови… Ники, со своим тонким чувством такта, все время пытался найти какой-то modus vivendi25, но всякий раз не мог преодолеть железную волю своей матери»26. Но на самом деле выбор был сделан: с течением времени влияние Аликс стало определяющим. Однако произошло это далеко не сразу.

В первые годы царствования последнее слово почти всегда оставалось за Марией Федоровной. Императрица-мать, несомненно, обладала политической интуицией и старалась помочь сыну в выборе кандидатов на ответственные государственные посты. Так, в 1903г. ей удалось не допустить отставки С. Ю. Витте с поста министра финансов, утвердить после убийства Плеве на пост министра внутренних дел кандидатуру П. Д. Святополк-Мирского. Осенью 1902г. она рьяно встала на защиту Финляндии, считая проводимую там Николаем II политику русификации неправильной и вредной для России. Особенно ее возмущали действия финляндского генерал-губернатора Н. И. Бобрикова, которые вызывали волнения в Финляндии. Она жестко потребовала от Николая его отставки. Мать обвиняла сына в том, что он этого «никогда не сделал бы по своей инициативе». «Если не скажу тебе правды я,– писала она Николаю,– то кто скажет?»27 Однако в этот раз Николай не послушал мать.

Наконец, нельзя не упомянуть и еще об одном назначении, в котором позиция Марии Федоровны сыграла едва ли не решающую роль,– с середины октября 1905г. ближайший сподвижник Александра III С. Ю. Витте стал главой Совета министров. «Это гениальный человек с ясной головой»,– писала Мария Федоровна сыну 16 октября 1905г.28 и просила на него положиться. После отставки Витте в 1906 г. влияние императрицы Марии Федоровны на политику сына стало стремительно падать, пока совершенно не сошло на нет. В их отношениях остались только почтение к матери и их взаимная любовь. Для Марии Федоровны он навсегда остался «бедным Ники». «Бедный мой сын», – так не раз писала она в письмах. «Твой бедный Ники», – отвечал он ей. Впрочем, таким же несчастным он был и для жены, подписывая свои письма «Твой бедный муженек» и получая в ответ «Мой бедный Ники».

В первые годы брака Николай II и Александра Федоровна были счастливы. Однако, говоря словами классика, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»29. Друг за другом рождались чудесные дочери – великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. После появления на свет четвертой дочери великий князь Константин Константинович написал в дневнике: «Господи, все вместо радости почувствовали разочарование, так ждали наследника…»30 Вскоре императорская чета стала регулярно встречаться с французом месье Филиппом (настоящее имя – Филипп Низье-Вашо). Он пользовался репутацией гипнотизера, будто бы излечивающего нервные болезни. Он сумел внушить императрице, что если она будет следовать его советам, то непременно родит сына. Летом 1902 г. тридцатилетняя императрица, мать четверых детей, под воздействием предсказаний Филиппа заключила, что она беременна. Все ждали наследника, и больше всех императрица, но чуда не произошло, беременность была ложной. Филипп объявил, что она родит сына, если обратится к покровительству святого Серафима Саровского. Православная церковь не знала такого святого, но выяснилось, что в Саровском монастыре жил монах-праведник, способный творить чудеса. Император потребовал от Святейшего синода причислить к лику святых преподобного Серафима. На возражения обер-прокурора К. П. Победоносцева, что канонизация не совершается по приказу царя, Александра Федоровна ответила: «Император может все». Через год преподобный Серафим был канонизирован. Царская семья совершила поездку в Саров для поклонения мощам преподобного Серафима в надежде на «милость Божью», где императрица купалась в чудотворном источнике преподобного. Молитвы Николая и Александры были услышаны! 30 июля 1904 г. в Петергофе родился долгожданный наследник, названный Алексеем в честь любимого Николаем II царя Алексея Михайловича Тишайшего. Но, словно роковой печатью, Алексей был отмечен с первых дней жизни: вместе с генами английского королевского дома мальчик унаследовал тяжелую, по тем временам неизлечимую болезнь – гемофилию. Этой страшной болезнью страдал сын королевы Виктории Леопольд, несколько ее внуков и правнуков. Болезнь унесла из жизни брата и двух племянников императрицы Александры Федоровны. Наиболее характерным клиническим симптомом этого заболевания является нарушение системы свертывания крови, приводящее к обильным, подчас смертельным кровотечениям.

Особенно тяжелый кризис у Алексея произошел во время пребывания царской семьи на охоте в белорусском имении «Спала» осенью 1912г. Мальчик, прыгнув из лодки на берег, почувствовал резкую боль в паху и бедре. Врачи обнаружили быстро увеличивающуюся гематому. Николай в письме к матери так описывал состояние Алексея: «Дни от 6-го до 10-го октября были самые тяжелые. Несчастный маленький страдал ужасно, боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем, и ночью, садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: „Господи, помилуй“. Я с трудом оставался в комнате, но должен был сменять Аликс при нем, потому что она, понятно, уставала, проводя целые дни у его кровати. Она лучше меня выдерживала это испытание, пока Алексею было плохо, но зато теперь, когда, слава Богу, опасность миновала, она чувствует последствие пережитого и на бедном сердце ее это сказалось»31. Именно в ночь на 10 октября пришла телеграмма Распутина, извещающая, что ребенок не умрет. Многие очевидцы описывали эту сцену, расставляя те или иные акценты в зависимости от отношения к императрице и Распутину, но никто из них не пытался понять неведомые стороннему взгляду мысли и чувства матери, заново обретшей сына, увидевшей наяву чудо – выздоровление своего мальчика.

В дальнейшем императрица Александра Федоровна, как больной, зависимый от наркотика, не могла жить без увещеваний Распутина. Две силы неудержимо влекли к нему несчастную мать: страх потерять ребенка и надежда на его выздоровление. Вот он – настоящий русский мужик, именно он говорит им от лица всей России, считала она. Он знает, что делать, он – «Божий человек». И Распутин, прекрасно сознавая свою роль в жизни царской семьи, постоянно внушал императрице, что их сын будет жить, и династия сохранится, только пока жив он сам; смерть же его неизбежно будет концом династии Романовых. Его слова оказались пророческими: после убийства Распутина до расстрела царской семьи прошло всего полтора года.

Боль, переживания за больного Алексея сближала семью, превратив их маленький мир в круг единомышленников. «Всего лучше чувствовал себя Николай II в тесном семейном кругу. Жену и детей он обожал. С детьми состоял в тесных дружеских отношениях, принимал участие в их играх, охотно совершал с ними прогулки и пользовался с их стороны горячей, неподдельной любовью. Любил он по вечерам громко читать русских классиков в семейном кругу. Вообще, более идеальной семейной обстановки, нежели та, которая была в царской семье, представить себе нельзя. На почве общих семейных нравов, как русского, так и западноевропейского обществ, семья русского самодержца представляла столь же редкое, сколь и сияющее исключение» – так охарактеризовал Николая II как семьянина в своих воспоминаниях генерал А. А. Мосолов32.

В год рождения долгожданного цесаревича Алексея Николаевича началась Русско-японская война. После ее объявления в столице империи 27 января 1904г. проходили патриотические демонстрации: «Трогательные проявления народных чувств и в полном порядке!»33 И всего через два месяца затонул, подорванный на мине, броненосец «Петропавловск», в декабре был сдан Порт-Артур, в феврале 1905г. русская армия потерпела поражение под Мукденом, в мае в Цусимском сражении почти полностью погибла русская эскадра адмирала З. П. Рожественского. Позорное поражение в войне и не менее позорный для России мирный договор в Портсмуте. Как написала в своем дневнике великая княгиня Ксения Александровна, «война бессмысленно началась и велась, и еще глупее кончается!». «Ее нам навязали так же, как навязывают мир, потому что так хочет Америка, Англия, я не знаю, кто еще – а Россию почти даже и не спрашивают!!» – с горечью восклицала она34.

9 января 1905г., вошедшего в историю как «Кровавое воскресенье», Николай II находился в Царском Селе. Огонь по мирному шествию петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю об улучшении жизненных условий простых людей солдаты открыли, следуя приказу великого князя Владимира Александровича. «Господи, как больно и тяжело!»35 – записал в этот день в дневнике Николай II. Но общественное мнение возложило всю ответственность на самого царя. Кайзер Вильгельм II, выражая сожаление о случившемся в Петербурге, в свойственной ему нравоучительной манере писал своему августейшему кузену36: «Так как у этих, сбитых с толку и невежественных людей, большинство которых привыкло смотреть на царя как на отца и говорить ему „ты“, сложилось убеждение, что им можно подойти ко дворцу царя и рассказать ему о своих желаниях, то высказывается мнение, что было бы полезно, если бы царь принял некоторое количество их, собранных на площади и оцепленных войсками и, окруженный свитой и высшим духовенством с крестами, попробовал бы с балкона Зимнего дворца поговорить с ними как отец, прежде чем начнет действовать военная сила. Возможно, что таким путем удалось бы совершенно избегнуть кровопролития или по крайней мере уменьшить его размеры. <…> В результате недовольный наблюдатель,– даже, может быть, и подданный,– все более и более склонен сваливать на плечи царя ответственность за все, чем он недоволен. В обычное время это не беда и в конституционных государствах не так опасно, так как министры короля должны заделывать все бреши и защищать его особу. Но в России, где министры не могут оградить священной особы правителя, потому что всем известно, что они являются только орудиями в его руках, подобные волнения, вносящие тревогу и беспокойство в русские умы и побуждающие последние ставить в вину правителю все, что случается неприятного, являются очень серьезной опасностью для главы государства и его династии, потому что ведут к их непопулярности»37. До 1917 г. и до «невыученных уроков» Николая II еще долгих 12 лет…

Грандиозные протесты прокатились во всей стране. В феврале 1905г. член боевой организации эсеров Иван Каляев убил в Кремле великого князя Сергея Александровича. Революционный террор проник, по сути, в императорский дом. «Государь и обе императрицы неутешны, что не могут отдать последнего долга покойному: покинуть Царское им слишком опасно»,– написал в дневнике великий князь Константин Константинович38. Все великие князья были уведомлены письменно, что им не только нельзя ехать в Москву, но и запрещено бывать на панихидах в Казанском или Исаакиевском соборах. В то время, когда жизнь Ники и Аликс была пронизана страхом как за свою собственную судьбу, так и за жизнь и здоровье наследника, осенью того же 1905 г. происходит роковое для них знакомство с Распутиным.

Между тем революция набирала обороты: «Везде по всей России беспорядки, забастовки, митинги и т.п.; одна грусть и позор»39. Ширились стачки и крестьянские волнения, все настойчивее становились призывы к низвержению самодержавия и установлению демократической республики. Именно С. Ю. Витте, которого по праву в дальнейшем стали называть «крестным отцом» российских политических свобод, подготовил проект и был одним их тех, кто убедил императора подписать манифест 17 октября, по которому подданные Российской империи получили свободу слова, собраний, вероисповедания, а также обещание выборов в законосовещательный орган – Думу. К С. Ю. Витте присоединился великий князь Николай Николаевич (младший), категорически требовавший подписи императора. Александра Федоровна имела противоположное мнение, она считала любое ограничение самодержавия непростительной ошибкой. Душой Николай был полностью на стороне Аликс, и только обстоятельства заставляли его действовать иначе. Император был вынужден пойти на уступки, и манифест, гарантировавший политические перемены, был издан, однако в душе Николай II не мог полностью смириться с необходимостью нарушить вековые традиции русского самодержавия. Во время открытия I Государственной думы, «когда депутаты после торжественного акта в Зимнем дворце отправились на пароходах в Таврический дворец, чтобы начать свое первое заседание, императрица-мать Мария Федоровна застала сына и его жену глубоко потрясенными в будуаре Александры Федоровны, утешавшей мужа и повторявшей, однако, что она всегда была против созыва Думы. „„Я все это предвидела… предвидела… я говорила…“ – твердила она. По лицу моего сына,– описывала эту сцену близкой ей придворной даме Мария Федоровна,– текли слезы… Вдруг он сильно ударил по подлокотнику кресла и крикнул: „Я ее создал, и я уничтожу… так будет““»40.