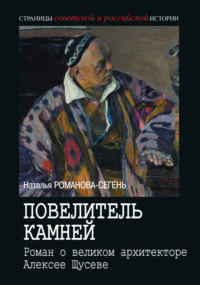

Kitobni o'qish: «Повелитель камней. Роман о великом архитекторе Алексее Щусеве»

© Романова-Сегень Н. В., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© Государственная Третьяковская галерея, иллюстрации, 2023

© Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, иллюстрации, 2023

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив кинофотодокументов, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив литературы и искусства, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023

© Политическая энциклопедия, 2023

Предисловие автора

Почему Щусев? Разве нет о нем книг? Разве мало других выдающихся людей в нашей великой истории, о которых еще толком ничего не написано?..

Да, монографии о Щусеве выходили в разные времена, как в эпоху СССР, так и после развала могучей державы. Однако книги о великом русском и советском архитекторе сплошь сугубо биографические, научные, а значит, в них о нем рассказано все с достоверностью, но нет живого портрета личности. Мы не слышим его голос, не видим его в движении, в общении с людьми, не слышим его мыслей. Все это может нам предоставить только художественная проза, роман, основанный на вежливом следовании жизнеописаниям главного героя.

Впервые я почувствовала родство душ с Алексеем Викторовичем, когда работала над книгами о великой княгине и благоверной мученице Елизавете Федоровне Романовой. Сначала – над романом «Гефсиманский сад», выдержавшим несколько переизданий, затем – над строго научной монографией «Крестовая дама», вышедшей в издательстве «Вече» в серии «Лучшие биографии» под названием «И земная, и небесная». И там, и там образ Щусева возникает в связи со строительством московской Марфо-Мариинской обители, главный храм которой стал очередным неповторимым шедевром архитектора. Во многом благодаря его появлению в Замоскворечье Алексей Викторович получил важнейший заказ на строительство знаменитого на весь мир Казанского вокзала столицы.

И вдруг стало обидно: почему я пишу только о Покровском соборе, если хочется распространить свое творчество на другие щусевские шедевры, мимо которых я хожу? А это ни много ни мало – храм Сергия Радонежского на Куликовом поле, храм Христа Спасителя в Сан-Ремо, церковь Святителя Николая в Бари, гостиница «Москва», станция метро «Комсомольская» и даже Мавзолей Ленина и здание госбезопасности на Лубянке. Какое многообразие и разнообразие стилей, сочетание классики и конструктивизма. А главное – неповторимый и особенный щусевский метод, выработанный им еще в юношеские годы, основанный на небольшой, но при этом заметной глазу асимметрии. Его идея: здания – как люди, а человеческие тело и лицо не строго симметричны. Есть смешной анекдот про то, как Сталину случайно подсунули два проекта гостиницы «Москва», он легкомысленно подмахнул оба, и пришлось половину здания строить по одному проекту, а другую – по второму. Это, конечно же, миф, и асимметрия фасада «Москвы» – чисто щусевское изобретение. Тем же самым отличаются и все другие его творения. Но они асимметричны не уродливо, а гармонично, изящно, великолепно!

Однажды я ехала в маршрутке по Новгороду, и случайно ушей моих коснулся разговор двух пассажиров: «А что за улица?» – «Щусева». – «Кто такой?» Если бы не деликатность (нельзя подслушивать чужие разговоры!), я бы воскликнула: «Что значит: кто такой?! Жить в Новгороде и не знать, что после Великой Отечественной войны старейший русский город восстанавливал не кто-нибудь, а Алексей Викторович Щусев!»

Словом, год от года я мыслями и сердцем двигалась к написанию книги о нем. И так вышло, что именно в год 150-летия академика архитектуры А. В. Щусева получи, дорогой читатель, мой биографический роман – о Повелителе камней.

Хронология жизни А.В. Щусева

1873. 26 сентября (8 октября) – в Кишиневе, в дворянской семье надворного советника Виктора Петровича Щусева и его жены Марии Корнеевны, в девичестве Зозулиной, родился третий сын Алексей.

1881 – Алексей поступает во 2-ю Кишиневскую гимназию. Увлекается пением, музыкой, игрой на гитаре и особенно рисованием.

1889 – кончина отца, а затем и матери. Знакомство с богатым семейством Апостолопуло, в имении которых Щусев проектирует и строит охотничий домик, свое первое архитектурное сооружение.

1890 – знакомство с 12-летней Машей Карчевской, будущей женой Щусева.

1891–1897 – учеба в Санкт-Петербургском высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Командировки в Самарканд и по городам России для изучения архитектуры. Окончание академии с золотой медалью и правом на заграничную командировку.

1896 – строительство часовни на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

1898 — женитьба на Марии Викентьевне Карчевской.

1898–1899 – Путешествие по городам Европы. Учеба в Париже в Академии Жюлиана.

1900 – неустроенная жизнь в Петербурге. Рождение сына Петра.

1901–1904 – участие в восстановлении Киево-Печерской лавры.

1905 – возвращение в Петербург.

1906 – строительство Троицкого собора Почаевской лавры.

1907 – воссоздание древней разрушенной церкви Св. Василия в Овруче. Проектирование Покровского собора в Марфо-Мариинской обители Москвы.

1908 – рождение сына Михаила. Лечение в Италии после воспаления легких. Избрание действительным членом Совета Императорской академии художеств.

1909 – Щусев становится признанным лидером неорусского стиля в архитектуре, являющегося оригинальным русским вариантом модерна.

1910 – присвоено звание академика архитектуры. Закончено строительство Покровского собора в Марфо-Мариинской обители. Рождение дочери Лидии.

1911 – окончание строительства храма Сергия Радонежского на Куликовом поле. Победа в конкурсе на строительство Казанского вокзала в Москве. Утвержден в качестве главного архитектора вокзала. Строительство Казанского вокзала под руководством Щусева продолжалось до 1940 г.

1912–1916 – проектирование железнодорожных вокзалов в Софрино, Красноуфимске, Сергаче, Муроме.

1913 – переезд на постоянное жительство в Гагаринский переулок Москвы. Строительство по чертежам Щусева храма Христа Спасителя в итальянском городе Сан-Ремо.

1914 – проектирование храма в Кугурештах.

1915 – в итальянском городе Бари открыта церковь Святителя Николая, спроектированная Щусевым.

1917 – на московском Братском кладбище строится храм Спаса Преображения по проекту Щусева.

1918–1925 – работа над грандиозным планом «Новая Москва». Профессор ВХУТЕМАСа.

1919 – открытие Казанского вокзала в недостроенном виде.

1922 – возглавил Московское архитектурное общество, председателем которого являлся до 1930 г.

1923 – главный архитектор Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве. На Казанском вокзале установлены знаменитые часы.

1924 – проектирует первый вариант Мавзолея Ленина на Красной площади. Затем строит второй вариант, более основательный, но тоже деревянный.

1925 – Щусевский проект «Новая Москва» резко раскритикован и отвергнут.

1926 – в качестве развития плана строительства Казанского вокзала по проекту Щусева построен Центральный дом культуры железнодорожников.

1926–1929 – директор Третьяковской галереи в Москве.

1928–1933 – строительство здания Наркомата земледелия в Москве, санатория в Мацесте, дома артистов МХАТа в Брюсовом переулке.

1930 – строительство третьего варианта Мавзолея Ленина, на сей раз каменного.

1932–1935 – главный архитектор гостиницы «Москва».

1933 – назначен руководителем 2-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета.

1934–1937 – участие мастерской Щусева в осуществлении плана реконструкции Москвы. Строительство здания советского посольства в Бухаресте, гостиницы «Интурист» в Батуми, здания Института Маркса – Энгельса – Ленина в Тбилиси. Начато строительство театра оперы и балета в Ташкенте.

1937 – с публикации обличительной статьи в газете «Правда» началась травля Щусева, он исключен из Союза советских архитекторов, а его мастерскую вместо него возглавил Д. Н. Чечулин.

1938 – несмотря на продолжающуюся травлю в печати, Щусев заканчивает строительство Большого Москворецкого моста, становится главным архитектором Академии наук СССР, вместе с братом П. В. Щусевым руководит реставрацией Троице-Сергиевой лавры.

1939 – окончание травли в печати. Строительство жилого дома на Большой Калужской улице, куда и сам Щусев переселяется вместе с семьей. Построено здание Института генетики в Москве. Выполнены проекты зданий Института органической химии, Физического института, Института металлургии, Института точной механики и вычислительной техники. Все эти проекты были осуществлены уже в послевоенные годы.

1940 – окончание строительства Казанского вокзала. Начало работы над проектом здания НКВД на Лубянской площади.

1941 – Щусев удостоен Сталинской премии I степени за проект здания Института Маркса – Энгельса – Ленина в Тбилиси. Художник М. В. Нестеров пишет знаменитый портрет Щусева.

1942–1944 – разрабатывает проекты восстановления подмосковной Истры, Великого Новгорода и других городов, разрушенных гитлеровцами.

1943 – избран академиком АН СССР.

1945 – награжден орденом Красного Знамени. Участвует в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинева.

1946 – Сталинская премия II степени за внутреннее оформление Мавзолея Ленина.

1947 – награжден орденом Ленина. Проектирует станцию Московского метрополитена «Комсомольская (кольцевая)», призванную стать апофеозом победы советского народа в Великой Отечественной войне. Завершено строительство театра оперы и балета в Ташкенте.

1948 – начало преподавания в Московском архитектурном институте.

1949, 24 мая – Алексей Викторович Щусев скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище, участок № 1, архитектор Е. Г. Розанов, скульптор С. Т. Коненков.

Глава первая

Хан

Ранним воскресным утром Михаил Васильевич не спеша вышел из дома. Он увлекся игрой рассветных зайчиков на белых дорических колоннах парадного входа, а затем некоторое время стоял в задумчивости, рассматривая на фасаде лепной декор в греческом стиле. Наконец, поправил неизменную черную шапочку и двинулся в путь.

От Сивцева Вражка до Гагаринского переулка рукой подать, но Нестеров нарочито шел медленно, смакуя каждый шаг. Запахи стояли умопомрачительные, в булочных разгружали свежевыпеченный пахучий хлеб, проезжая часть и тротуары источали влагу – видать, только что прошли поливальные машины, а обещанная жара еще не наступила, и было так легко, отчего художнику казалось, что ему не под восемьдесят, а самое большее под пятьдесят.

Нестеров не спешил, как всегда перед началом значительного дела, план и образ которого уже сложились в сердце и уме. Сколько портретов создал он на своем веку! И Льва Толстого, и Максима Горького, и братьев Кориных, и Флоренского с Булгаковым, и скульпторов Мухиной и Шадра, и хирурга Юдина, и кого только не изобразил. Себя, родного, раз двадцать, всех близких. Академика Павлова, наконец, за которого два месяца назад Михаил Васильевич удостоился высшей награды – впервые вручалась Сталинская премия, и ему дали первую степень!

В разгар ежовщины Нестерова арестовали и чудом не поставили к стенке, отпустили через две недели. Судьбы дочери и зятя оказались плачевнее – Виктора расстреляли, а Ольгу лишь недавно выпустили из джамбульских лагерей, сломанную куклу, больную, в пятьдесят пять ставшую инвалидом. И вдруг того же самого Нестерова, чуть ли не врага народа, наградили Сталинской! Извилисты повороты судьбы при большевиках, словно арбатские переулки.

Как хорошо! Нестеров остановился. Да, так хорошо, что невольно забываешь о горестях жизни. Очарование московского рассвета. Ему, художнику, виделось, как менялся цвет по мере взросления дня, становился более насыщенным. Скорее всего, как и сообщалось, сегодня будет жарко. А пока что упругость свежего утра, придававшая старику бодрости, и отдаленный шум поливальных машин вернули Нестерова в Плотников переулок, куда он свернул, даже не заметив.

Щусевская Москва. Дом в Сивцевом вражке, 43. Сюда А. В. Щусев постоянно ходил в гости к своему другу П. В. Нестерову

[Фото автора]

Мемориальная доска на доме, где жил М. В. Нестеров

[Фото автора]

В прежнее время этот арбатский переулок именовали Никольским, по церкви Николая Чудотворца. Отрок Пушкин был ее прихожанином, впрочем, как и сам Михаил Васильевич. Он бы и оставался таковым, да церковь снесли около десяти лет назад. Когда-то Нестеров подарил храму распятие своей работы, специально написанное для Николы в Плотниках. Колокольчик грусти в душе тихонько издал жалобный звон. Старик тяжело вздохнул. Все в прошлом, все в прошлом…

Чудесное утро! Но отчего же он улавливал скорбную мелодию в происходящем? Откуда тревожное чувство? Сегодня праздник – День всех святых, в земле Российской просиявших.

Свернув в Гагаринский переулок, Нестеров дошел до ампирного особнячка, от дверей которого раньше вдалеке загорался золотой огонек на куполе храма Христа Спасителя, и перекрестился. Нет, не загорается огонек, разрушен тоновский исполин десять лет назад.

Набрав полные легкие воздуха, Михаил Васильевич позвонил в дверь старинного особнячка, построенного еще после пожара Москвы 1812 года. С 1939 года Щусев проживал в Доме академиков на Калужской улице, который сам же и построил, но дом в Гагаринском оставался за ним как мастерская, и в нем он проводил чуть ли не большую часть года, особенно летом.

Щусевская Москва. Дом А. В. Щусева в Гагаринском переулке, 25

[Фото автора]

Да уж, многих он написал портреты, а своего давнего-предав-него друга лишь сегодня начнет изображать.

– А я и не обижаюсь, – говаривал Щусев, скрывая обиду. – Я же не могу сделать вас в виде здания. Хотя как посмотреть… Эдакая высокая и тонкая горделивая башня вполне бы сошла. – И он смеялся своим особенным смехом – властным и заразительным.

Нестеров давно хотел этого портрета, но понимал, что не готов к нему. Как совместить то, что он любил в Щусеве, с тем, что его коробило, а порой и отвращало? Он обожал в Алексее Викторовиче творца, его масштаб замыслов, бешеное трудолюбие, жадность к жизни. Но презирал всеядность, готовность выполнять любые заказы. И не любил барство… Даже не барство, а нечто такое властолюбивое, что довлело в нем и наконец нашло свое определение внезапно, когда, в очередной раз придя в гости, Нестеров увидел халаты, привезенные Щусевым из Самарканда.

– Алексей Викторович, это что за чудо? – Художник восхищенно смотрел на яркие узбекские костюмы.

– Бухарский эмир подарил, – пошутил хозяин. – Еще при царе Горохе, в восемьсот девяносто шестом году.

Мемориальная доска на доме, где жил А. В. Щусев

[Фото автора]

– И такая колористика лежала под спудом? – Нестеров с деланной сердитостью посмотрел на приятеля. – Нужно немедленно задействовать халаты!

– И как? Разоденемся в них и куда-нибудь отправимся? Как два Тартарена. Тогда я, чур, в этот. – Щусев указал на пестрый бухарский халат в ярких крупных пятнах. – А вы, Михаил Васильевич, в желтый. – Архитектор кивнул на халат из гиссарского шелка в мелкую черную полоску. – А вот тюбетеечку я себе нахлобучу, у вас своя есть шапочка-академочка. – И Алексей Викторович, подкинув черную тюбетейку в белых тонких разводах, ловко, по-циркачески, поймал ее головой.

Нестеров какое-то время переводил взгляд от одного халата к другому. Затем вдумчиво посмотрел на Щусева.

– Примерьте оба.

Академик архитектуры не заставил себя уговаривать. Накинул сперва пятнистый, недолго пощеголял в нем, снял и надел полосатый. Прошелся по комнате, сел в кресло, встал, снова прошелся и затем повернулся к художнику боком.

Нестеров все это время длинными пальцами поглаживал небольшую бородку.

– А накиньте-ка сверху второй халат, – неожиданно попросил он.

Удостоверение, выданное А. В. Щусеву и закрепляющее за ним дом № 25 в Гагаринском переулке как творческую мастерскую

27 мая 1918

[ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 22. Д. 1435. Л. 3]

– Прямо на этот? – не понял Щусев.

Художник кивнул. Алексей Викторович надел поверх желтого пятнистый халат. Лицо его выражало легкое недоумение.

Алексей Викторович Щусев

[РГАКФД]

– Хорошо, что халаты с размерным запасом, на случай ожирения, – усмехнулся он. – И, может, полно дурачиться, Михаил Васильевич? Ну что я, право, как капуста с огорода?

Но Нестеров, чуть приподняв подбородок и опустив уголки губ, пристально смотрел на архитектора.

– Я буду писать ваш портрет, – наконец произнес художник. – В этих халатах.

– Как? – переспросил архитектор. – В обоих сразу?

Нестеров кивнул.

– Шутите?

Михаил Васильевич покачал головой.

Щусев хотел было возразить, что, мол, он не клоун так обряжаться, да и не горит желанием, чтобы писали его портрет, работы невпроворот, но Нестеров, обычно сдержанный и немногословный, не дал и слова молвить. Он с жаром стал убеждать зодчего, что долгожданный портрет должен состояться.

– Сначала халаты попросил накинуть, а потом и сам накинулся, – пробурчал Щусев.

– Портрету быть, – вынес вердикт Нестеров, ни с кем не советуясь. – Колоссальное упущение, что я раньше не перенес вас на холст. И нет мне прощения. Искупать буду самоотверженной работой.

Алексей Викторович Щусев

[РГАКФД]

Этот разговор состоялся почти год назад, после чего Михаил Васильевич несколько раз приходил к Щусеву делать наброски в альбоме. Однажды, глядя на то, как Алексей Викторович громко хохочет, откинув назад свою круглую лысоватую голову, Нестеров произнес:

– Эх, такого бы вас изобразить, да не получится. Не умею рисовать смеющихся.

– Вот уж правда, – усмехнулся Щусев. – У вас на картинах все дюже сурьезные.

А с сегодняшнего дня было решено наконец-то начать работать над портретом. Разумеется, с натуры и никак иначе. Поза – вполоборота. Холст Нестеров выбрал небольшой, размером 80 на 76 сантиметров.

А главное, он понял – не барство, а некое эдакое ханство, шах-падишахство, нечто восточно-деспотическое и одновременно ребяческое сквозило в Щусеве, и именно это надо изобразить. Капуста? Пускай будет капуста. Нестерову всегда нравилось, как она царственно рассядется на грядке: сто одежек и все без застежек.

– Ну, здравствуйте, Алексей Викторович!

От утреннего кофе художник отказался, дома попил, и уже не терпелось погрузиться в работу:

– Решил начать. Боюсь, что силенки мало осталось, потому и размер холста небольшой. Но писать буду в натуру.

– Что, право, неужто оба халата? – похохатывал Щусев.

– Или так, или никак, – инквизиторским тоном ответил Нестеров. – А под халаты ту белую рубашку с высоким воротником, в которой я последний этюд с вас писал.

– Да спарюсь! – бурчал архитектор.

– Без разговоров прошу.

И шах-падишах покорно согласился, под халаты надел белоснежную итальянскую рубашку с высоким воротником, затем желтый гиссарский халат, поверх него – яркий пятнистый бухарский, на лысую голову – черную тюбетейку в тонких белых разводах.

Время от времени Щусев выказывал недовольство, но в глубине души радовался тому, что друг Михаил Васильевич все-таки сподобился писать с него портрет. Как же он любил этого сухого, словно плетка, высокомерного старикана! Хоть и бывали в их жизни периоды, когда они руки друг другу не подавали, и всякое такое, но это почему-то лишь еще больше связывало их на закате жизни.

Алексей Викторович нарядился, как того требовал портретист, и посмотрел на себя в зеркало. Какой уставший взгляд, мешки под глазами… Он похлопал ладонями по щекам. Немного взбодрило. И верхний халат очень радовал. Нарядный, с множеством цветов, такой же пестрый, как вся его долгая и полноценная жизнь.

Какое-то время пришлось потратить на выбор позы. Обычно неспешный, Нестеров несколько суетился и ворчал, что усаживания занимают так много времени. Предыдущие допустимые позы он отверг.

– Рефлексы от розового дома напротив! – сетовал художник на освещение.

И вдруг солнечный луч озарил комнату. Так широко, радостно, захватив одновременно художника, архитектора и холст.

– Нашел! – тихо сказал Михаил Васильевич. – Вот так, вполоборота ко мне. Смотрите в окно. Внимание, не двигайтесь.

И уголь побежал по холсту.

Усталость, мешки под глазами, на что Щусев обратил внимание, Нестеров, разумеется, углядел, но это совершенно не играло никакой роли. Лицо архитектора всегда светилось одухотворенностью, напряженной работой мысли. И это стало тем основным, ради чего Нестеров хотел написать портрет.

Работал Михаил Васильевич стремительно, порывисто, порой даже нервно. Глядя в окно, портретируемый время от времени посматривал на портретиста. Засмеялся:

– Михаил Васильевич, у вас сейчас холст воспламенится.

Уже после девяти часов стало припекать, после десяти наступила жара, а к одиннадцати капуста вспотела и стала жаловаться. Спасительница Мария Викентьевна как раз вовремя вошла с предложением чая. Вместе с домработницей она только что совершила свой воскресный героический рейд до Елисеевского и обратно, вернулась с полными сумками и принялась угощать мужа и гостя. Нестеров разрешил временно снять оба халата, и Щусев остался в белоснежной рубашке, но и ее Мария Викентьевна потребовала переодеть, дабы не заляпать. Впрочем, всем было известно, что академик отличался чрезвычайной аккуратностью.

К чаю она организовала целый стол, представляя его как некое собрание знаменитостей:

– Осетрина горячего копчения сегодня в Елисеевском – я шла, она на всю Москву благоухала. Буженина аж трех наименований, каждой по полкило взяла. Икру тоже свежую привезли. Вот паюсная, вот дальневосточная. Нынче как будто седьмое ноября, ей-богу! Двадцать второе июня, может, какой новый праздник появился?

– День всех святых, в земле советской просиявших, – хохотнул Алексей Викторович, уплетая все с таким аппетитом, будто это он только что три часа беспрерывно работал углем. – Однако никогда бы не подумал, что позировать великому Нестерову такая каторга.

– Масло вологодское, – продолжала угощать хозяйка дома. – Сегодня в Сокольниках какой-то детский слет пионерии, а на «Динамо» парад физкультурников. Автобусы так и шныряют, в одних – пионеры, в других – физкультурники.

– То школьные выпускники с пятницы на субботу всю ночь шастали, спать не давали, сегодня, значит, пионерия с физкультурой бузить будет, – проворчал Нестеров.

– А в трамвае какой-то пролетарий вдруг и говорит: «Эх вы, радуетесь жизни, а не знаете, что уже война началась». Ему: «С кем?» А он: «С кем, с кем – с Германией! Ну – держись!»

– Своеобычно, – вымолвил любимое словцо Нестеров.

– А я так думаю: с какой вам Германией, если Молотов с ней пакт заключил? – недоуменно пожала плечами Мария Викентьевна.

– Так Гитлер и с Пилсудским пакт заключал, а Польшу потом слопал, как буженину! – возразил Щусев. – Тот еще хорек!

Попив чаю и малость перекусив, в полдень вернулись в кабинет Алексея Викторовича, и Нестеров, оставив уголь, с нетерпением схватился за кисть. Вся энергия вселенского огня сгустилась сейчас на кончике его орудия. Щусев смекнул, что зрелище того, как он с аппетитом завтракает, прибавило движения начавшемуся портрету. Ел Алексей Викторович всегда вкусно.

Сам Михаил Васильевич соизволил скушать лишь ломтик осетрины да чайную ложечку красной икры, ну еще разве что половинку филипповской булочки с изюмом, намазав ее вологодским маслом. Эти булочки с сего года стали называть не филипповскими, а калорийными.

Как ему хватает? Оттого-то и тощ, словно кисть художника. Эх, всю жизнь-то они как чеховские толстый и тонкий.

Только успел Нестеров снова войти в раж, как Мария Викентьевна снова тут как тут.

– Ты бы, душенька… – укорил ее муж. – Видишь, творец весь в кипении.

– Так это… – захлопала глазами жена. – Ничего не понимаю. Война все-таки. Идите, послушайте, что там Молотов вещает.

– Эх!.. – досадливо отложил кисть Нестеров.

Пошли слушать. Застали уже конец выступления Молотова, бывшего до недавнего времени председателем Совнаркома, но в начале мая предсовнаркома стал сам Сталин, а его назначил наркомом иностранных дел. Воронежский настольный радиоприемник вещал голосом Молотова:

– Сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера…

– Говорят, он заикается, а гляньте, сейчас забыл заикаться, – с презрением отозвался о Молотове Нестеров, явно желая сделать Щусеву приятное, поскольку у того с Молотовым в последнее время заварилась вражда.

– Когда выпьет, еще как заикается, – усмехнулся Алексей Викторович, слушая по радио голос своего ярого недруга.

– Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, – продолжал радиоприемник, – советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение, изгнать германские войска с территории нашей Родины. Эта война навязана нам не германским народом…

А. В. Щусев и М. В. Нестеров

[ГТГ]

– Все-таки война! – горестно всплеснула руками Мария Викентьевна.

А радиоприемник перечислял порабощенных Гитлером:

– …французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации…

Солнечное летнее утро уже несло не радость жизни, а черную тревогу. Цветастое халатное настроение растворялось в скрипучем голосе Молотова, и то, что именно он, а не кто-то другой сообщал о начавшейся войне, еще больше омрачало душу Щусева.

– В свое время на поход Наполеона в Россию, – продолжал радиоприемник, – наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение.

– Гляди-ка, вспомнили про Отечественную войну, – усмехнулся Нестеров. – Давненько ее так не называли.

– Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу! – уверял Молотов.

– Смотри-ка, не за мировую революцию, – вновь усмехнулся Михаил Васильевич. – Видать, дело плохо!

Молотов продолжал выступать и лишь дважды слегка споткнулся, не то что, когда они со Щусевым ругались и он за-за-икался чуть ли не на каждом сэ-сэ-слове. И смешно он слово «гражданки» произносит, с ударением на первом слоге.

– Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! – прозвучало из радиоприемника, и на том выступление завершилось.

От такого непредвиденного и страшного известия двое пожилых мужчин, преисполненных бодрости, внезапно сникли и превратились в уставших стариков. Будто сама смерть вошла и выдохнула им это разрушительное слово «война». Перед глазами архитектора стали падать бомбы на здания, расщепляя их на фрагменты, отделяя частное от целого.

Но лишь на мгновение. Щусев провел рукой перед лицом, убирая жуткое видение. Его взгляд снова стал острым, а ум ясным.

– Неужто не выгонят немца? – бросил он небрежно, чтобы снять с лица жены испуг и бледность. – Выгонят. Айда, Михаил Васильевич, продолжим.

– И то верно, – согласился художник.

Но когда они вернулись в кабинет Алексея Викторовича, ощущение утренней радости исчезло напрочь.

– Я уверен, это ненадолго. – Живописец подошел к архитектору и чуть наклонил в сторону его голову.

Щусев не ответил.

– Да, ненадолго, – с вызовом повторил Нестеров.

Алексей Викторович кивнул.

– Гитлер. Да кто такой этот Гитлер? Возомнил себя Наполеоном! – художник резкими взмахами наносил линии. – Полетит вверх тормашками отсюда. Да еще живому бы ноги унести. Я думаю, что скоро все закончится.

Щусев горько усмехнулся.

– Вы так не считаете? – Нестеров отложил работу.

– Михаил Васильевич, мы с вами два академика, вы – живописи, я – архитектуры. – Щусев снял тюбетейку. – И головы у нас умные. – Он постучал по большому лбу. – И знакомы мы с вами давно. Да и вообще давно живем. Многое повидали. Но я никак не могу ответить на вопрос. Нет, не тот, какой вы задали. Конечно, я уверен, что прогонят наши к чертовой бабушке этого Гитлера. Еще наподдают, и поделом. Но! Сколько будет всего разрушено, пока не прогонят? Если уже сейчас бомбят советские города? Сколько будет всего уничтожено? Я не говорю о населении. Это даже не обсуждаемо. Я честно трудился всю жизнь на благо Родины. Сначала в царской стране, затем в советской. Времена менялись, но Родина оставалась Родиной, и я, повторяю, честно и добросовестно работал, не покладая рук, не жалея сил. Построил большое количество зданий, отремонтировал, отреставрировал и что я только еще не сделал. А вы? Тоже ведь, как я. Один в один. Ваши полотна – не просто дар небес, а огромный труд. Труд длиною в жизнь. Сложную, яркую, порой невыносимую. Я для себя строил? Вы для себя писали отрока Варфоломея? Нет. Для родины, для страны, для людей, для потомков. Так почему появляются на свет такие сволочи, типа Гитлера, которые норовят уничтожить мой труд, длиною в жизнь? Он хочет растоптать все, что я сделал. И то, что вы сделали. И то, что другие сделали. Казалось бы, живи да радуйся, какие смелые решения в сегодняшней советской архитектуре. Мы не боимся сочетать ренессанс и барокко, классицизм и конструктивизм, ар-деко и даже готику. И все вместе образует нечто масштабное. Дух захватывает от того, куда еще устремится архитектурная мысль! И тут приходит на нашу землю очередная сволочь и заявляет: «Вы строить собрались? А вот накося, выкуси, мы вам все разрушим. Нам, европешкам, отвратительно видеть процветающую Россию!»

М. В. Нестеров. Утро Воскресения. Триптих: Мироносица, Ангел на гробе и Мария и Христос

1911–1918

[ГТГ]

– Не дадут этому Гитлеру ничего уничтожить, ни ваше, ни мое, ни других. – Нестеров подошел к креслу, сел, старчески положил руки на колени. Немного помолчав, он хлопнул ладонями по коленям и резко встал: – Руки чешутся писать вас дальше. Неутолимая жажда влечет меня к работе. Я дал себе слово написать ваш портрет. – Но произнес он это так, будто самого себя пытался снова принудить к неотложной работе.

М. В. Нестеров. Христос у Марфы и Марии

1918

[ГТГ]

М. В. Нестеров. Путь к Христу

1911

[ГТГ]

– Лишь бы Гитлеру он в пасть не попал, – печально заметил Щусев.

– Подавится. – Нестеров вернулся к холсту.

Видя, как теперь портрет не летит, а еле ползет, Щусев предложил:

– Может, отложим до лучших времен?

– Зная о моем возрасте и болезнях, не следует мне этого предлагать.

– Подождем пару деньков. Война закончится, и продолжим.

– Нет, Алексей Викторович, это надолго. У меня с утра чувство радости сочеталось с необъяснимой тревожной тоской. А сейчас я убежден, что ваш портрет станет моей самой последней работой.