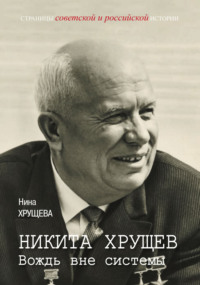

Kitobni o'qish: «Никита Хрущев. Вождь вне системы»

© Хрущева Н. Л., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© Архив внешней политики Российской Федерации, иллюстрации, 2024

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2024

© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2024

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2024

© Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, иллюстрации, 2024

© Фонд-Архив Бруно Крайского, Вена, иллюстрации, 2024

© Политическая энциклопедия, 2024

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин

* * *

От издателя

Работа Нины Хрущевой «Никита Хрущев: Вождь вне системы», будучи еще одной биографической книгой о государственном деятеле советского периода, все же является книгой особенной. Она написана родственницей, хотя и довольно отдаленной – правнучкой. Поэтому так же, как в опубликованных работах других представителей «хрущевского клана», кто-то увидит в исследовании объяснимый налет «родственной субъективности». Впрочем, когда речь идет о Никите Хрущеве – фигуре весьма противоречивой, что и зафиксировано в его черно-белом надгробии работы Эрнста Неизвестного, – разброс мнений настолько широк и чаще всего непримирим, что вывести из него некую объективность вряд ли возможно.

Нина Хрущева пытается избегать излишней апологетики персонажа. По многим вопросам ее политологические оценки берут верх над родственными, но вряд ли это удовлетворит бескомпромиссных критиков «оттепели» во всех ее проявлениях и лицах.

Многие могут поспорить с автором относительно роли Никиты Сергеевича в Большом терроре: да, он был скорее исполнителем, чем «законодателем» репрессий, но все же не совсем «рядовым», как его оценивает Нина Хрущева. Хотя можно предположить, что она в данном случае приводит не столько собственную оценку, сколько самоощущение самого Никиты Сергеевича.

Определенные споры может вызвать глава 9 «Крымская правда». Автор излагает точку зрения, согласно которой Хрущев не был главным, тем более исчерпывающим, персонажем в истории передачи Украине Крыма. Ее аргументы: в феврале 1954 года СССР все еще придерживался формулы «коллективного руководства». Когда состоялась передача, Климент Ворошилов был председателем Президиума Верховного Совета, а руководителем страны – Георгий Маленков, занявший годом ранее пост умершего Сталина. Другие же возразят, что уже тогда позиции Хрущева были достаточно сильны. Впрочем, автор не утверждает, что решение о передаче Крыма прошло без него. Она в основном обсуждает степень участия Хрущева в этом «подарке», который носил прежде всего не политический, а социально-экономический характер.

Рассказывая о событиях «решающего 1957 года» для карьеры Хрущева (глава 14 об «антипартийном заговоре»), автор описывает те дни как попытку переворота. Во многом это совпадает с позицией самого Никиты Сергеевича и может быть истолковано как предвзятость правнучки. Впрочем, в книге приводятся многочисленные цитаты других участников со взаимоисключающими выводами о причинах «заговора». По сути, за такими словопрениями стоит раскол руководства партии после ХХ съезда, на котором КПСС устами своего лидера осудила культ личности Сталина и практику политических репрессий. Раскол на сталинистов и антисталинистов. И если первых в Президиуме ЦК оказалось больше, чем сторонников Хрущева, то в самом ЦК соотношение сил сложилось в пользу первого секретаря.

Что касается провалов экономических реформ Хрущева, описанных в книге менее подробно, чем другие аспекты его деятельности, конечно, их анализ должен идти дальше лежащей на поверхности ответственности партийной бюрократии. Причины неудач крылись не только в самом Хрущеве или в его окружении. Последующие события, от «Пражской весны» 1968 года до горбачевской перестройки конца 1980-х годов, показали, что советская система хозяйствования не поддавалась реформам в принципе, кто бы ни был их автором, и требовала полного отказа от нее (фактически – самоликвидации), сопровождаемого к тому же всеохватывающи политическими реформами.

За неимением таковых все перемены в Советском Союзе происходили путем «заговоров», и на хрущевский 1957 год последовал ответ в виде пленума ЦК в октябре 1964-го, освободившего Хрущева от занимаемых должностей. И судить о том, насколько такие формы политической борьбы соответствуют современным представлениям о смене власти, стоит в обоих случаях одинаково, с применением одной и той же «единицы измерения».

Серия книг «Страницы советской и российской истории» задумана для осмысления деятельности многих участников нашей истории и тем более первых лиц государства. Книга Нины Хрущевой предоставляет читателю солидный объем информации почти из первых рук, поскольку автор часто ссылается на прямую речь героя исследования и близких ему людей. Книга также дает богатую пищу для размышлений на некоторые темы актуальной повестки дня.

Для предоставления более полной картины хрущевского десятилетия большинству глав сопутствуют цитаты из свидетельств современников, политических поклонников, соперников и врагов одного из семи лидеров советской эпохи, также в приложении опубликованы подробные выдержки из определяющих трех докладов 1956, 1957 и 1964 годов.

Биографическая хроника

Хрущев Никита Сергеевич родился 16 (17) апреля 1894 года в деревне Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии (в настоящее время Хомутовский район Курской области) в семье крестьянина-бедняка. Отец – Хрущев Сергей Никанорович (?–1937), крестьянин, впоследствии шахтер. Мать – Хрущева (Худякова) Ксения Ивановна (6 февраля 1872 – 26 февраля 1945). Сестра – Хрущева Ирина Сергеевна (1897–1961) замужем за Кобяком Авраамом Мироновичем (1886–1964), заместителем директора авиационного завода. В браке двое детей, Рона (род. 1927) и Ирма (род. 1940).

Образование:

В 1900-х годах окончил четыре класса сельской школы в Калиновке, в 1925 году – рабфак Донецкого горного техникума имени товарища Артема; в 1929–1931 годах учился в Промышленной академии имени И. В. Сталина в Москве.

Трудовая деятельность:

1904–1910 – пастух в имениях генерала Шаукаса и помещика Васильченко в Курской губернии.

1910–1912 – ученик слесаря Машиностроительного и чугунолитейного завода в поселке Юзовка (сейчас город Донецк).

1912–1918 – слесарь и машинист шахтного подъема в Юзовке. После Октябрьской революции 1917 года – председатель местного профсоюза металлистов горнорудной промышленности; 1918 – председатель комитета бедноты в Калиновке.

1919–1922 – участник Гражданской войны на Южном фронте и на Кубани. Служил красноармейцем, назначался председателем ячейки полка, политруком, комиссаром батальона 9-й стрелковой дивизии 12-й армии, инструктором политотдела 9-й Кубанской армии, политработником Донецкой трудовой армии.

1922 – заместитель управляющего Рутченковским кустом Донбасского рудоуправления.

1922–1925 – политрук и секретарь ячейки Коммунистической партии (большевиков) Украины [КП(б)У] рабфака Донецкого горного техникума.

1925–1926 – секретарь Петрово-Марьинского уездного комитета КП(б)У в Донбассе.

1926–1928 – заведующий орготделом и заместитель секретаря Сталинского (Донецкого) окружного комитета КП(б)У.

1928 – заместитель заведующего организационно-распределительным отделом ЦК КП(б)У в Харькове.

1928–1929 – заведующий организационным отделом и заместитель секретаря Киевского окружного комитета КП(б)У.

Май 1930 – январь 1931 – секретарь ячейки ВКП(б) Промышленной академии.

Январь – июль 1931 – первый секретарь Бауманского райкома ВКП(б) в Москве.

Июль 1931 – январь 1932 – первый секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б) в Москве.

1932–1934 – второй секретарь Московского горкома (МГК) ВКП(б).

1934–1935 – первый секретарь МГК и второй секретарь Московского обкома (МК) ВКП(б).

1935–1938 – первый секретарь МГК и МК ВКП(б).

27 января 1938 – назначен исполняющим обязанности первого секретаря ЦК КП(б)У.

Февраль 1938 – 22 июня 1941 – член Военного совета Киевского (Особого) военного округа.

Во время Великой Отечественной войны – член военных советов нескольких фронтов: Юго-Западного, Сталинградского, Юго-Восточного, Южного, Воронежского и Украинского.

16 июня 1938 – 3 марта 1947 – первый секретарь ЦК КП(б)У; одновременно – первый секретарь Киевского обкома и первый секретарь Киевского горкома КП(б)У.

5 февраля 1944 – 26 декабря 1947 – председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) УССР.

26 декабря 1947 – 16 декабря 1949 – первый секретарь ЦК КП(б)У.

16 декабря 1949 – избран секретарем ЦК ВКП(б).

16 декабря 1949 – 10 марта 1953 – первый секретарь Московского обкома ВКП(б)/КПСС.

1950–1953 – член Военного совета Московского военного округа.

27 октября – 10 ноября 1952 – член Бюро Президиума Совета министров СССР.

7 сентября 1953 – 14 октября 1964 – первый секретарь ЦК КПСС.

С 7 декабря 1953 – председатель Бюро по сельскому хозяйству и заготовкам при Совете министров и член Президиума Совета министров СССР.

27 февраля 1956 – 22 октября 1964 – председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

27 марта 1958 – 15 октября 1964 – председатель Совета министров СССР.

С 22 октября 1964 – персональный пенсионер союзного значения.

Партийные назначения:

Декабрь 1918 – член Коммунистической партии.

1934–1966 – член ЦК ВКП(б)/КПСС.

1935–1938 – член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и ЦИК СССР, кандидат в члены Президиума ЦИК СССР.

1938–1939 – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

1938–1947 – член Президиума Верховного Совета.

1939–1964 – член Политбюро ВКП(б)/КПСС, депутат Верховного Совета СССР и РСФСР 1-го – 6-го созывов.

1946–1953 – член Совета по делам колхозов при правительстве СССР.

1953 – председатель Комиссии по организации похорон председателя Совета министров СССР и секретаря ЦК КПСС И. В. Сталина.

1955–1964 – председатель Совета обороны СССР.

1962–1964 – председатель Конституционной комиссии СССР.

Звания и награды:

1943 – генерал-лейтенант.

1954, 1957, 1961 – трижды Герой Социалистического Труда.

1959 – лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

1964 – Герой Советского Союза.

1964 – Герой Народной Республики Болгарии.

Хрущев умер 11 сентября 1971 года в больнице Четвертого главного управления при Минздраве СССР в Москве (ул. Грановского, 2; сейчас Романов пер.). Похоронен 13 сентября 1971 года в 12.00 на Новодевичьем кладбище (участок 7, ряд 20).

Семья:

Супруга в первом браке (1914–1919) – Писарева Ефросинья Ивановна (1896–1919). Умерла от тифа в Калиновке.

Супруга во втором браке (1924–1971) – Кухарчук Нина Петровна (14 апреля 1900 – 13 августа 1984). Выпускница Мариинской гимназии в Одессе и отделения политэкономии Коммунистической академии им. Крупской в Москве; зав. отделом по работе среди женщин ЦК Коммунистической партии Западной Украины в 1920 году; в 1931–1935 годах зав. парткабинетом Московского электролампового завода (Электрозаводская ул., 1). Совместная жизнь началась в 1924 году, по некоторым неподтверженным свидетельствам брак был официально зарегистрирован в 1965 году.

Дети от первого брака с Ефросиньей Писаревой:

Хрущева Юлия Никитична (22 января 1916 – 1 июля 1981), Юля-большая, лаборант-химик Института физиологии АН УССР; ее супруг Виктор Петрович Гонтарь (1905–1987) – в разные годы административный директор народного ансамбля «Женхоранс», капеллы «Думка», киевских театров – музыкальной комедии (теперь оперетты), драматического им. Леси Украинки, оперы и балета, Государственной филармонии.

Хрущев Леонид Никитич (10 ноября 1917 – 11 марта 1943), летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант 18-го гвардейского истребительного авиационного полка, не возвратился с боевого задания. От Эсфири Наумовны Этингер (1915–1961) Леонид вне брака имел сына Юрия (1935–2003), полковника, заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации. От Любови Илларионовны Сизых (1912–2013), геолога и летчика-любителя, у Леонида была дочь Юлия (21 января 1940 – 8 июня 2017), журналист, зав. лит. частью театра им. Евгения Вахтангова, помощник министра культуры Российской Федерации. Перед смертью Любовь призналась, что ее брак с Леонидом не был официально зарегистрирован. После гибели Леонида и ареста Любови в 1943 году за связь с французским военным дипломатом Раймондом Шмитляйном, Юлия, мать автора и внучка старших Хрущевых, стала их приемной дочерью и воспитывалась в семье, где ее называли Юля-маленькая.

Дети от второго брака с Ниной Кухарчук:

Аджубей (Хрущева) Рада Никитична (4 апреля 1929 – 11 августа 2016), с 1961 по 2004 год – заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь»; замужем за Алексеем Ивановичем Аджубеем (1924–1993), главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия»; после отставки Хрущева он работал в журнале «Советский Союз», писал под псевдонимом Радин. Сыновья – Аджубей Никита (1952–2007), экономист; Алексей (1954–2024) и Иван (род. 1959), оба ученые-биологи.

Хрущев Сергей Никитич (2 июля 1935 – 18 июня 2020), конструктор космических систем, доктор технических наук (1988), Герой Социалистического Труда (1963); в 1958–1968 годах – конструктор, заместитель начальника отдела ОКБ-52; в 1968–1991 годах – заместитель директора Института электронных управляющих машин НПО «Электронмаш»; с 1996 года – старший научный сотрудник Института международных исследований имени Ватсона, Университет Брауна (США); автор многочисленных книг о своем отце. Сыновья – Никита (1959–2007), журналист-архивист; Сергей (род. 1974), биофизик.

Хрущева Елена Никитична (17 июня 1937 – 14 июля 1972), юрист; замужем за Виктором Викторовичем Евреиновым (1938–2022), доктором химических наук, ведущим научным сотрудником Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.

Предисловие Бюсты вождей и театр Наций

Хрущев, никогда не уничтожая и внешне блюдя партийную линию… то и дело по характеру и сердцу выпрыгивал в стороны неожиданно, как не может себе позволить равномерная тоталитарность.

Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом

Приезжая в Москву из Нью-Йорка, где я живу уже более 30 лет, по сложившейся традиции я заходила в сувенирные лавки на Арбате, на Тверской, в районе Кремля в поисках бюстика Хрущева, моего прадедушки. Количество бронзовых статуэток росло с каждым годом.

Осенью 2020 года я неожиданно нашла сразу двух «прадедушек». Одного в районе Лубянки, рядом с памятником русскому первопечатнику Ивану Федорову. Другого на Старом Арбате. «Есть ли бюст Хрущева?» – почти для проформы спросила я у арбатского продавца и с удивлением получила положительный ответ. Дружелюбный молодой человек в ядовито-желтой шапке-ушанке с военной звездой скрылся в чреве магазина и достал с темной пыльной полки бронзового первого секретаря, помеченного 1965 годом.

– Подделка? – подозрительно спросила я.

– Да что вы! Оригинал!

Я не стала объяснять, что это исторически невозможно, потому что после его отставки в 1964-м все статуэтки были уничтожены. Вспомнила, как его зять Виктор Гонтарь рассказывал о записке от Мстислава Ростроповича, полученной за несколько дней до смерти Хрущева в сентябре 1971 года: «Уважаемый Никита Сергеевич! Я, Солженицын и многие другие даем Вам слово, что мы все сделаем, чтобы построить Вам золотой памятник. С уважением от многих за Ваши добрые дела для народа. Ростропович». А тут даже бронзовый бюстик и тот с трудом найдешь.

Бюст Н. С. Хрущева

1965

[Семейный архив автора]

Воодушевленный потенциальной продажей юноша давил: «Продам за семь с половиной тысяч, за полцены. Берите. Хрущев редко бывает. Его сейчас случайно привезли». Бережно завернув увесистую покупку, продавец победоносно вручил ее мне – повезло, сбагрил!

На Лубянке, у подножия Кремля, такую же статуэтку тоже недавно завезли, потому что «иностранцы спрашивали»: «Начальник заказал на всякий случай, вдруг мода на Хрущева пошла». На Никольской улице в главной – по богатому виду – сувенирной лавке столицы шапка Мономаха возвышалась над мешаниной из русской и советской истории: Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте, балерины, Гагарин, Петр Великий и Иван Грозный.

«Не может быть, что здесь нет Хрущева», – подумала я.

Не было.

«Посмотрите на втором этаже. Там много всего», – равнодушно сказал усталый щегольски одетый продавец. На втором этаже и правда было все: Гоголь, Чехов, Дама и ее собачка, Человек и его футляр и, естественно, еще больше великие: Екатерина, Петр и другие. В этой компании нашлись и «железный Феликс», и Лаврентий Берия, и Юрий Андропов, и даже Генрих Ягода, нарком внутренних дел времен начала Большого террора 1930-х годов, которого, казалось, уже никто не помнил. Я возмутилась, что из тысячи фигурок, включая забытого наркома, опять не хватает только одной – Никиты Сергеевича Хрущева. «Кто ж его купит?» – сказал молодой и совсем не заинтересованный продавец (оказалось, подрабатывающий студент). С тех пор на Хрущева я больше не натыкалась нигде.

Через неделю я пошла на шумевший тогда спектакль театра Наций «Горбачев». Прекрасный спектакль, не о политике, а о любви между Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной, как объяснили его создатели. Спектакль оказался неожиданно трогательным, невероятно талантливым и либерально-застойным, возвращающим в 1970-е годы брежневизма, почти преддверие афганского вторжения 1979-го. Власть тогда настолько окостенела, что нужно было что-то делать, чтобы ее оправдать, подбодрить, ввести инъекцию коммунистического интернационал-патриотизма.

Горбачев в «Горбачеве» показан как политик с ценностями – раз он так умеет любить Раису Максимовну, значит, хороший. В спектакле предлагается еще один пример для подражания, Юрий Андропов. Он и о стране заботился, и стихи писал. И перестройка Горбачева теперь в основном вышла из андроповской госбезопасности, а не из хрущевской «оттепели» (раньше коэффициент соотношения был обратным). И хотя Горбачев в 1989 году вывел советские войска из Афганистана после очевидного провала той идеологической военной авантюры, а Андропов, вместе с Брежневым, страну в ту авантюру вовлек, в спектакле эти действия показаны как государственная необходимость – облегченная версия сталинской формулы (без упоминания имени) «лес рубят, щепки летят».

Очевидно, Андропов как новый исторический герой уже не только надежда режима КГБ, но и либералов – хоть и сильная рука, но достойная. К слову – согласно публицисту Леониду Млечину, Юрий Владимирович вообще был «последней надеждой режима»1. Всех упомянули актеры со сцены, от Ленина до Ельцина, а прадедушка из истории выпал, хотя именно его эпоха повлияла на ценности героя спектакля. Эпоха второй половины ХХ века присутствует как бы без самого Никиты Сергеевича.

В этом смысле интересен образ Хрущева как объекта полувековых манипуляций – не с точки зрения семейной обиды, что над прадедушкой подтрунивают и по сей день. Он сам немало этому содействовал, часто осознанно. К тому же мой дядя, Сергей Никитич, в прошлом инженер-ракетчик, ставший историком, за 30 лет написал много книг, оправдывающих и обеляющих наследие своего отца.

Р. Н. Аджубей (Хрущева), М. С. Горбачев, Ю. Л. Хрущева Москва, Горбачев-Фонд, 2006

[Фото автора]

Хрущев ни видом, ни действием, ни слогом не встраивается в привычные категории. В нем одновременно уживались простота крестьянина в лаптях и амбиции главы страны, запустившей первый спутник – пример двойственности самой России, ее вечного метания между Востоком и Западом, традиционностью и модернизмом. Много написано о советских руководителях, об их системе ценностей и их убеждениях, но с Хрущевым сложнее – он безоговорочно верил в систему и так же страстно хотел ее изменить и улучшить. С одной стороны, например, при нем основательно урезали церковные права в 1960-х, с другой – русская церковь становится международной силой. Так по-русски Хрущев неустанно хотел «объять необъятное», был одновременно ретроградом и «впереди планеты всей». Больше всего он напоминает сказочного колобка не только потому, что на него похож, или потому, что он выжил при Сталине и пережил его, а потому, что к нему, на вид простаку, не подходят упрощенные понятия. Либерал и консерватор, деспот и демократ, он все время поворачивается к вам то одним боком, то другим; его трудно понять и определить.

И хотя такая двойственность – исконное состояние России, в лидерах мы ее не прощаем, требуя четкого выражения симпатий и антипатий, абсолютных формулировок и выбора сторон. Сталин понятен – сильная рука. Брежнев тоже понятен – развитой социализм, стабильность, хорошо на плакате выглядит. Даже заруганный Горбачев понятен – его перестройка – это «оттепель». Сегодняшнему человеку особенно хочется идеологической определенности. В открытом и разобщенном мире после холодной войны, когда белое вдруг стало не всегда белым, а черное может быть серым, люди стремятся к упрощению – отсюда бесконечные мемы и эмодзи.

Упрощается и Хрущев. И все же, противоречивый и забытый, он остается одним из главных авторов незабываемой эпохи и ее политических последствий. Та эпоха была сложна и неоднозначна, так же многогранен был и Никита Сергеевич – восторженный сталинец и отрицатель сталинизма, пламенный борец за рабочее дело и стремительно бронзовевший партийный бонза 1960-х, наконец, автор беспрецедентных для СССР мемуаров 1970-х. Возглавил супердержаву, но оказался свергнутым бывшими сторонниками и стал персонажем анекдотов.

Говорят, судьба человека – это его нрав. Хрущева создали его инициатива, интуиция и работоспособность, а погубили скоропалительность, грубость и зазнайство. Моя мама Юля – внучка, воспитанная как дочь (она называла своего дедушку Никиту «папа», и так я буду цитировать ее в книге) – вспоминала, что после 1961 года с «отцом уже было невероятно трудно. Его почти невозможно было переубедить, потому что лесть и власть – это страшные вещи, безнаказанные и беспощадные». Когда в 1954 году его поздравляли с 60-летием, он послушал, похлопал и сказал: «Спасибо, ну и хватит. За работу, товарищи». А в 1961 году получал удовольствие от почти культ-личностного фильма «Наш Никита Сергеевич».

Признаюсь, мне иногда самой трудно понять, как один и тот же человек мог кричать на поэтов и художников и одновременно дать толчок духовному обновлению системы. Его правильные демократические инстинкты страдали от таких же естественных для него регрессивных импульсов. Андрей Вознесенский, которого Хрущев однажды жестко отчитал за недостаточный патриотизм, заметил с искренним сожалением: «Хрущев был нашей надеждой. Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались мощный размах преобразований и тормоза старого мышления»2.

Порой мне так за него стыдно и хочется кричать: «Остановись, послушай, дай сказать!», но разделить эти личности невозможно. Поэтому в истории он фигура трагикомическая: есть тезис, есть антитезис, но дефицит синтеза. Эрнст Неизвестный, скульптор, которого Никита Сергеевич громил на выставке в Манеже в 1962 году и который потом стал автором его черно-белого памятника на Новодевичьем кладбище, называл его «контрапунктом».

В истории Хрущева на редкость четко просматриваются история и характер России: и национальный, и политический, и социальный – характер маятника, качающегося от одного перегиба к другому. Черты его характера – знак его абсолютной русскости – по выражению старшей дочери Никиты и Нины, Рады, «русского во всех коленах». Он как двуглавый орел, смотрящий в разные стороны, постоянно кидающийся из крайнего самоуважения к крайнему самоуничижению на просторах огромной страны от европейского Балтийского моря до азиатского Тихого океана.

Эта книга – моя попытка не только понять, что же такое был СССР (и Россия) через судьбу одного из его убежденных созидателей, который в конце концов оказался и его первым разрушителем, но и найти «настоящего» Хрущева. Я стремилась освободить его образ от исторических штампов и незаслуженных сплетен, от семейных досад и политических мифов. Ревизионистские сталинские историки все активнее рисуют его вечно интригующим «Иваном-дураком», но он, скорее, первый и единственный популист от народа, уверенный, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

«Хрущев вспоминает» [ «Khrushchev Remembers»]. Первое издание «Литтл Браун»

1971

[Семейный архив автора]

В моем описании я попыталась соотнести мои воспоминания детства и рассказы старших родственников – в первую очередь моей мамы Юли (в семье ее называли Юля-маленькая), Рады и Сергея, детей Хрущева от брака с Ниной Кухарчук. Помимо хорошо известных заметок о том времени Алексея Аджубея, мужа Рады, я использовала неизвестные записи и дневники Виктора Гонтаря, мужа Юли-большой, дочери Никиты от первого брака с Ефросиньей Писаревой. Во многом я опиралась на мнения друзей моей мамы, интеллигенции периода «оттепели», и сравнивала их точку зрения с документами и фактами, появившимися в последние десятилетия. Повествование получилось двухголосым – таким же двойственным, как и мой герой. Голос исследователя, профессора американского университета, занимающегося политикой и культурой России, рассказывает о том, как непредсказуемые карьерные изломы политической судьбы Хрущева отражали эволюцию страны и режима. Голос правнучки (курсивом) дополняет этот рассказ личными комментариями. Иногда эти голоса сливаются и пересекаются, но оба стараются, насколько возможно, избегать предвзятости.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

M. Ф. Шатров (писатель, драматург):

Слушая… рассуждения о Никите Сергеевиче, очень больно реагируя на перлы иных журналистов, не так далеко ушедших от Суслова, в своих оценках поразительного человека, я не могу принять… двухцветного черно-белого деления этого человека.

Что хорошо для памятника на кладбище – a это действительно хорошо! – то совсем не хорошо для жизни. Человеческую гармонию мы пытаемся проверить политологической алгеброй. Иногда это нужно, но для меня, для писателя, этого мало. Неправда это. Заглянем все в себя. Это же была единая взрывчатая смесь одной души, которую нельзя разъять на политологические составляющие. Он нес в себе нe белое и черное, мы все такие, в этом смысле он ничем не отличается от каждого, а нес он в себе дыхание революционной эпохи, которую задавила глыба сталинизма. Из-под нее он выкарабкивался, очищаясь и возвращаясь к тому, что было для него смыслом жизни.

Когда я думаю о Никите Сергеевиче, я думаю о трагедии талантливого, одареннейшего русского человека, великого человека, о трагедии реформатора, давшего своей стране и своему народу самое главное – глоток свободы, человека, который обречен был умирать под улюлюканье бывших холуев, под улюлюканье прессы и неблагодарной интеллигенции. Чего там только не было! И телефоны отключали… эстафета в этом плане до сих пор работает.

Но еще в большей степени, я думаю, это трагедия страны, это трагедия нашей истории – уничтожать, и унижать, и растаптывать своих реформаторов. И не сумма созревших политических условий определила поступок Никиты Сергеевича, a его душа, его характер человека, борца, мужчины, суть человека, которая в решающий час одних заставляет вставать с колен и идти на трибуну ХХ съезда, а других продолжать лизать зады властей предержащих, приговаривая при этом, мы сохраняем стабильность, нет ничего выше стабильности…

Вот это мужество Хрущева, вот это умение подняться в трудный момент и пойти на трибуну, невзирая на то, чем это грозит для тебя лично, это и есть, мне кажется, его нравственное послание всем людям Земли. Так давайте же сегодня помнить о главном в хрущевском подвиге: о глотке свободы, которым он напоил страну и нас всех. Ну а что мы с этим глотком свободы сделали и идем ли мы дальше и дальше в этом направлении, это уже вопрос ко всем нам.

Никита Сергеевич Хрущев свое дело сделал.

Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева,

18 апреля 1994 года, Горбачев-Фонд. М., 1994. С. 40–41.