Kitobni o'qish: «Я?»

Перевод этой книги осуществлен при финансовой поддержке Гете-института

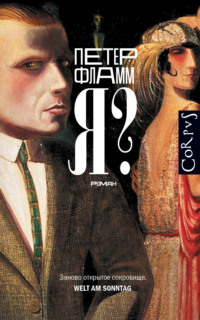

Originally published as “Ich?” by Peter Flamm

First published by S. Fischer in 1926

Afterword “Doch, ich habe es auch gehort, ich habe es auch gehort.

Nachwort zu Peter Flamms Roman» Ich?«“ by Senthuran Varatharajah

Copyright © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2023

© А. Кабисов, перевод на русский язык, 2024

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024

© © Отто Дикс, BILD-KUNST ⁄ УПРАВИС, 2024, иллюстрация на обложке

© ООО “Издательство ACT”, 2024

Издательство CORPUS ®

Я?

Не я, господа судьи, покойник говорит из моих уст. Не я стою здесь, не моя рука поднимается, не мои волосы поседели, не мое деяние, не мое деяние.

Вы не можете этого понять. Вы думаете, это ведь живой, как иначе, это же человек говорит – или сумасшедший.Я не сумасшедший, не знаю. Но я уже десять лет лежу в земле, тело мое сгнило, мои кости – сизый прах, мое дыхание… нет у меня больше дыхания. Все смолкло. Все прошло. Я лежу в земле, под Верденом, надо мной руины Дуомона, ветер дует над заброшенными окопами, заброшенной землей, заброшенными покойниками. Поезжайте туда, раскопайте песок, прорубитесь налево в большую воронку от мины, в ней стоит вода, может быть, мягкий ил. Да вы не бойтесь: войны больше нет, мина не прилетит и не разорвет вас на куски, больше не раздается пронзительный крик, больше не летают в воздухе конечности, ни крови, ни изуродованных тел. Всё тихо. Всё. Кончилось. Вот, теперь наклонитесь. Разгребите землю немножко. И найдете – меня. Да, кости и череп, и прах, и мое имя, которое не мое и все-таки мое, мою судьбу, которая принадлежит не мне, а кому-то другому и теперь настигла меня и душит, став моей собственной.

Как мне это рассказать языком, который не мой и во рту, который не мой? Как же вы мне поверите, если я сам себе поверить не могу? Но так было, так случилось, это было реальностью, был обычный день, нет, не обычный, потому что лейтенант Баш нам сказал, что началась революция, в Мюнхене и Берлине революция, война кончилась, после четырех лет кончилась, больше ни мин, ни смерти, ни жижи, ни принуждения, ни закона, ни железа, ни тяжести. Все растворяется, все распадается, новое время, новая жизнь.

Я был пьян, все мы были пьяны; что-то во мне пело и бурлило, я вылез из окопа, чувства мои колебались, ну не могло все это вот так вдруг закончиться, мы же так долго этого ждали, что уже не верили в окончание. А теперь мы очутились перед новыми воротами, перед новой жизнью, больше не надо было лежать в грязи, надо было снова оказаться в комнате, на белой простыне, обзавестись будущим. Будущим? Нужно работать, начинать все с самого начала, какие там белые простыни, будешь опять сидеть в грязи, пока генералы в тылу, всегда есть генералы в тылу, эти богачи, которые разъезжают на авто, у которых вся слава, жратва и бабы, пока другие подыхают, пока ты сам…

Я выкарабкался из блиндажа, падал на кочках и в ямах, спотыкался о трупы и корни, ночь была холодная, светила луна, из блиндажа мурлыкала музыка, кровь моя пылала жаром, я устал до потери сознания, и все-таки тревога гнала меня вперед, гнала и гнала… Вдруг увидел что-то перед собой, какую-то темную массу, чуть не упал на нее. Хотел пройти мимо, вернуться в блиндаж, почему я вообще бродил здесь, вместо того чтобы остаться с товарищами, петь с ними, праздновать, что потянуло меня сюда в глубокую ночь, одного среди разбитых машин и рухнувших стен, одного среди… покойников? Да, это был покойник, я это знал, вчера он вышел в дозор, за двадцать четыре часа до конца, война кончилась, а он пал за день до этого, даже последняя пуля настигла чью-то мать, разве нельзя было прекратить на день раньше, это смехотворно, теперь он был мертв, лежал передо мной, господин доктор, “образованный”, зачем ему это, он же всего лишь фельдфебель, как и я, ну ладно, лейтенант… и теперь он мертв, а я….. Моя рука схватилась за его тело, я не хотел, это случилось само собой, сам собой я туда пришел, хотел ли я этого, знал ли? Сам собой. Как? Моя дрожащая рука ощупывала туловище, грязь, липкую кровь, я включил фонарик, призрачное маленькое пятно тусклого света шарило в темноте; и тут на меня уставились два глаза, мертвые, пустые глаза мерцали меж опавших век, я отшатнулся, рука у меня дрожала, не кивнула ли голова, не улыбались ли ехидно холодные синие губы?Я больше ничего не знал, уже в блиндаже схватился за грудь, сердце стучало как бешеное, но поверх стука я в каком-то странно счастливом возбуждении чувствовал маленькую серую книжечку, паспорт, что я забрал у покойника, его паспорт, его имя – и его судьбу.

Тогда я этого не знал. Никто ведь не просил показать паспорт, ура революция, кому спрашивать документы, кому их проверять, кому есть дело до имени? Все мы люди, все мы братья, а тот был мертв, ему уже все равно, сгнил в жидкой грязи, с мерцающими глазами, кости и прах, тьфу ты черт!

Я сидел в вагоне, в скором поезде, в первом классе, естественно, – как легко к этому привыкаешь и как странно, что все возбуждение прошло, все само собой разумеется. Неужели раньше я стоял у печи, должен был вылезать из постели посреди ночи? И тесто было пышное и упругое, а из горнила жар бил прямо в лицо и опалял кожу, а коротышка Хеннингс сжег себе фартук и одну руку и так кричал… Чушь, чушь, это же был не я, это не я, я же вот, еду, высокообразованный господин, состоятельный господин на красном диване, первым классом, другим-то можно только посочувствовать, в четвертом классе, в тесноте, как животные в загоне, как скотина, даже сесть не могут и так устали, и колени дрожат, но приходится стоять, всем, даже тому низкорослому щуплому драгуну, с бледным лицом под черным пробором, тому, который всегда пялился на меня таким колючим взглядом, пока не упал, внезапно совсем побелев лицом. Или это мне только причудилось, или увидел на какой-то картинке, и это воспоминание о чем-то, это… или нет?

– Когда прибудете в Берлин, – говорит толстая лысина на диване напротив, – революция, кто бы мог подумать! Вы же в Берлин едете?

– Этот поезд едет в Берлин? Правда? Да. Я, собственно, только хотел… Конечно, я еду в Берлин.

Конечно? А почему я поехал? Я же совсем не хотел, но меня туда тянуло. Я думал, что еду по своей воле, но как я мог забыть, что моя мать, моя сестра во Франкфурте, как? Уже год их не видел, поскорее бы, а теперь в Берлин? Конечно, в Берлин. Это оказалось совсем не трудно, никаких колебаний. Я улыбался, мне все время хотелось улыбаться, но, несмотря на это, что-то темное лежало на душе, странная тень, не желала рассеиваться, тяжелая и душащая.

В коридоре вагона какой-то мужчина прильнул к окну и смотрел на пролетающий мимо пейзаж. Я не мог видеть его лица, но узкая спина, перекошенные плечи – левое немного выше правого, – особенное положение напряженной шеи – все это показалось мне знакомым, что-то поднялось во мне, странное возбуждение, ни на что не похожая ненависть, почти физическая тошнота. Я не мог оторвать от него глаз. Попал под гипноз, что ли? Я же ехал первым классом и никого здесь не знал! С чего бы мне так ненавидеть незнакомого человека, шею, спину, так яростно, без смысла, без причины? Какое мне было дело до него?

Потом спина повернулась, на шее появились косые складки, я увидел голову в профиль: чужой человек. И все равно – я знал его, все равно моя кровь прилила ко лбу, все равно было что-то темное, пугающее, как удар по голове, мысли путались, я хотел встать, отвернуться – и тут он меня заметил, резко развернулся ко мне всем телом, глаза его стали жесткими и дикими, белки, казалось, вылезли из орбит, ноздри задрожали, рука сжалась в кулак, на мгновение показалось, что кулак хочет подняться, ударить в узкое тонкое стекло, разделявшее наши лица… но он резко опустил руку, презрительно отвернулся и скрылся одним коротким рывком.

Я сидел оглушенный. Что это было? Мне это приснилось? Галлюцинация? Война, конечно, сказалась на моих нервах, ничего удивительного, конечно, это пройдет. Надо только отдохнуть, вернуться к работе… Тыльной стороной ладони я провел по лбу: странно, какая белая у меня рука, совсем тонкая и прозрачная, тонкие голубые вены вились словно сквозь воск, будто это вообще не моя, будто…

“Странно, – пронеслось у меня в голове, – что я за человек, что же я такое, что здесь сидит, и что за странные у меня руки!”

Поезд въехал под крышу вокзала.Я никогда прежде не бывал в Берлине, но знал, что это Берлин, я совсем не удивился. Я прошел по перрону, спустился по лестнице, свернул налево, по Кёниг-гретцер-штрассе к Потсдамер-плац. На Бельвю-штрассе мне навстречу шел человек, хотел пройти мимо, испугался, остановился, поздоровался, что-то блеснуло в его глазах, и счастливая ладонь порывисто схватила меня за плечо:

– Дружище, ты! Доктор, ты здесь, ты жив? Что скажет Грета? Был слух, с тобой что-то случилось… Ты ей, конечно, телеграфировал? Я только вчера заходил к ней, твоя мать тоже была там. Они все очень переживают. И твое последнее письмо было такое странное, предчувствие смерти, господи, такое нельзя писать, а потом этот слух пошел, но вот ты здесь, какая радость, я провожу тебя немного, если хочешь, конечно, пойдем, машина, как ты только умудряешься так медленно ходить, неужели никого не было в поезде?

Я сидел в машине, незнакомец рядом со мной вез меня к неизвестной мне цели. Я не мог ни о чем думать, ничему не удивлялся, все шло само собой, я скользил по потоку, по прохладной серебряной поверхности, была война, а теперь мир, я шел в толпе, а потом кто-то подошел и везет меня на машине. Разве это не естественно? Все естественно. Каждому однажды выпадает счастье, нужно только поймать его, и чудо продолжается, лишь пока оно реально.

Автомобиль повернул за угол, остановился. Гул мотора вдруг стих, странная тишина укрыла мой мозг, я машинально вылез, бездумно наблюдал, как спутник расплачивается, посмотрел на дом, ряд окон, одно из них… вдруг сердце замерло, земля под ногами закачалась, перед глазами все завертелось, зелено-золотыми кругами. Но в центре всегда был ее образ: она стояла наверху у окна… Кто? Женщина, девичья головка, сияющие золотисто-каштановые тициановы волосы вокруг бледнеющего лица, лица, полного сладости, страха, боли, тоски и такой любви… Кому она предназначена, кому эта женщина, эта любовь принадлежит – я бы жизнь отдал… нет, я не хочу уходить, почему он тащит меня к двери, я хочу остаться здесь и вечно смотреть наверх……лестница, что же я делаю, куда же я иду, по чему сердце так колотится?

Боже мой, открылась дверь, на втором этаже, шестьдесят две ступеньки, почему я их считал, считал без всякого смысла, дверь распахнулась, она была уже открыта, на пороге стояла старая женщина в белом чепце с трясущимися руками, а потом – из узкого коридора, с порывом ветра, в белом дрожащем свете – вдруг появилась девушка, та женщина из окна, бледная, улыбалась, маленькой, больной, смиренной улыбкой, маленькими бледными подрагивающими губами, сияющие голубые глаза лучились прямо на меня, но тут ее изящную фигуру охватила дрожь, глаза скрылись за длинными темными ресницами, и внезапно ставшее восковым тело покачнулось. Она падала, одним прыжком я оказался рядом с ней, она лежала в моих руках, тихо шевелились бескровные губы, теплое дыхание на моем лице, дрожа, я держал в объятиях теплое тело, наконец она, словно во сне, подняла тонкую ладонь, растерянно, будто в поисках чего-то, ощупала мои волосы, медленно поднялись ресницы, голубой луч несказанной нежности блеснул из ее глаз, по щеке неудержимо покатились слезинки, а губы влажно и мягко приоткрылись для неотрывного поцелуя.

Долго ли мы так стояли? Я не чувствовал времени, не чувствовал мира, заметил только, что меня что-то тянет за ногу, снова и снова, набрасывается и отскакивает, и вниз по ноге обожгло что-то горячее, горячая, тупая, пронизывающая боль. Я бы и тогда этого не заметил, если бы не ее крик, ее испуганное лицо, румянец вернулся на ее лоб, ее руки вдруг отпустили меня, ее широко распахнутые глаза теперь смотрели куда-то в сторону, я почувствовал, будто мне грозит ужасная опасность, будто я должен изо всех сил постараться прийти в себя, проснуться, защищаться, но я был в таком смятении, аромат ее волос, ее кожи дурманил меня, я смотрел только на ее лицо, это же не человек, я же сам был совсем не здесь, все было сном, счастье, как в полете, вот так было, нельзя было просыпаться, нужна была тишина… Да что же так кричит, почему губы отстранились, они же касались меня, целовали меня, что так дергает, почему лицо так искажено, что это вламывается, что меня рвет?!

Пара собачьих глаз искрится зеленым огнем, черное мохнатое туловище, дикая, мохнатая голова, белые оскаленные зубы, кусают, впиваются в мою плоть, и течет кровь, моя кровь, горячо и липко струится вниз по носку, а вот маленькое темное пятно на ковре, странная красная масса, мужчина у двери кричит, его широкая ладонь хватается за шерсть животного, он тянет назад, собака снова рвется вперед, он бьет ее ногой по морде, наконец она разжимает челюсти, колышутся губы, красный язык бессильно висит и кровоточит, она испуганно отползает к стене, рычит, не сводит с меня глаз, не сводит глаз…

– Как же так, фрау Грета? – говорит запыхавшийся мужчина. – Хорошенький прием! Эта скотина взбесилась, она же могла его на куски разорвать. Может, она и впрямь бешеная. А вы почему совсем не защищаетесь? Только поглядите, каку нее пена из пасти брызжет, как она смотрит, уставилась на вас, как… как человек.

– Никогда еще такого не бывало, никогда… – Она дрожит от волнения, и вдруг: – Ханс, Ханс, ты здесь, ты вернулся, господи, я схожу с ума, собака рехнулась, покусала тебя, с чего бы ей тебя кусать, да не стойте вы там, приведите врача, у него же кровь идет.

Bepul matn qismi tugad.