Kitobni o'qish: «Недиалог»

© Алексеева Н.

© ООО «Издательство АСТ»

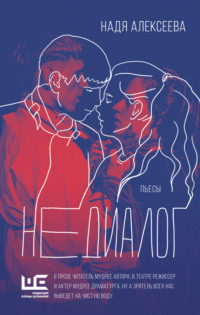

Дизайн переплета – Елизавета Корсакова

На переплете – сцена из спектакля «Красный Аксай» (Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева в Улан-Удэ, режиссер Александр Фатеев).

На фото – актеры Елена Овсиенко и Алексей Редков. Фотограф Мария Зубкова.

Книга издана при участии «Литературного агентства Галины Бочаровой»

Живой драматург

Фастфуд

В детстве театр для меня пах фастфудом. Из подмосковного Воскресенска школьников собирали в большой красный «Икарус» и везли в столичные театры «смотреть классику». А на обратном пути мы заезжали в «Макдоналдс». Надо отдать должное учителям: страх, что не остановимся за бургерами, усмирял всех, даже самых скучающих. Так мы посмотрели многое из школьной программы в Малом театре (помню богатую люстру и много бархата), «Современнике» (он остался в памяти черно-белым), «Ленкоме» (бесподобный Збруев, которого мы, дети-нетеатралы, называли Ганжой по роли в «Большой перемене»). Побывали даже в театре «Ромэн».

В «Икарусе» меня неизменно укачивало, потому о чизбургере и картошке фри и не думала. Зато именно тогда я впервые оценила то, что называл карнавалом Бахтин. Разумеется, это понятие я не знала. Но вот же он – белый театральный бинокль, который всего через два часа в тех же руках сменит запачканная кетчупом коробка из-под «Биг Мака». Софиты на сцене и аварийка забрызганного автобуса. Богатый паркет и бурая снеговая каша под детскими сапогами, что топчутся у придорожного туалета.

Помню, как однажды на обратном пути кидались картошкой, выкрикивая: «Карету мне! Карету!» – и кто-то бегал по проходу и просил батарейки для плеера, а кто-то неизменно спал, открывши рот. Странные вещи застревают в памяти… Я долго хранила билетики спектаклей – ключ к воспоминаниям или подтверждение сбывшегося. Соцсети, которые выполняют эту роль теперь, нас еще не захватили.

Родители меня в театр не таскали, хотя в Третьяковку мы выбирались часто. Наверное, я должна была прийти к этому миру сама. А переехав в Сербию, ощутить настоящий театральный голод: мне не хватало именно постановок. Но об этом позже.

Второй сезон

Сначала о моем «втором театральном сезоне», взрослом, но еще не писательском. Студенткой и потом, на первые, вторые, третьи, тридцатые зарплаты, я ходила в театр. Это была эпоха Римаса Туминаса, Театра им. Вахтангова. В его постановках есть уважение к классике и одновременно личная боль. В одном интервью Туминас рассказал, как его мать часто вздыхала, классически переживая за дом и детей, но прорывался у нее и другойвздох. О вечном. Это дыхание режиссер отдал Соне в «Дяде Ване». Вышла чеховская тоска по всем нам. Помню спектакль: самогонный аппарат на сцене, музыку, монохром (но не хтонь!) декораций и костюмов, свойственную постановкам Туминаса, и жалость к человеку. Любому, простому. Для меня жалость и есть любовь: в юности предполагала, что это – наше врожденное, многострадальное, может, чисто женское. Но ведь и у Чехова Гуров произносит: «Что-то есть в ней жалкое все-таки», – и это первый звоночек любви к Анне Сергеевне, даме с собачкой.

У Туминаса не звучало фальшивых нот. Я выросла в деревне, улавливаю нарочитую иронию или паясничание, которыми прикрыта пустота. Словно ухаб на дороге картонкой: хорошо, если удастся объехать, а если нет – встрянешь колесом. В постановках Туминаса не фиглярствуют и в то же время не лезут в пафос. Живут. Так было и с «Онегиным». Так стало с «Войной и миром» – прощальным подарком режиссера. Этот спектакль я бы вписала в обязательную школьную программу. Многие все еще читают эпопею Толстого в сокращении. Так пусть уж лучше – в сокращении Туминаса.

Разумеется, я ходила не только в Театр им. Вахтангова. Вот пишу, а перед глазами – ленкомовские портреты. Взгляд Татьяны Ивановны Пельтцер. А после, на сцене – комедиантка Захарова. «Современник» для меня остался домом «Трех товарищей» с Карлом, черным ретроавтомобилем, который выкатывали прямо на сцену, и нежной Светланы Ивановой в роли Пат. Говорят, этот текст Ремарка у нас любят больше, чем в Германии, и на спектакле зал сидел, как на экзамене: ни вздоха, ни зевка.

Пластилиновый текст

В школьных спектаклях мне без спору ссужали главные роли. Просили выучить текст: «Чтобы от зубов отлетал!». Я была отличницей. Артистичной, обаятельной, но на сцене ежилась, сутулилась, шпарила реплики, получая удовольствие, лишь когда занавес опускали (трескуче задергивали две старые шторы горчичного цвета). Успеха сцены я не имела, в общем.

Потому с первых офисных зарплат решила наверстать на театральных курсах. И мои представления об актерском ремесле не пошатнулись – они взорвались. То, что я себе представляла, зовется «народный театр», хотя и в нем не стоит просто зубрить реплики.

А в театральной студии мы:

катались по полу и выли на луны;

молча плакали и не смели утирать щеки;

завязывали друг другу глаза и ощупывали лица, как делают незрячие;

танцевали, как у Набокова, «несуществующие танцы» («вот хамы!»);

воображали себя мусорными контейнерами и газовыми фонарями;

хлопали, топали, ловили и рвали ритм;

влюблялись и доводили друг друга до белого каления.

И вот когда, наконец, добрались до работы с текстом – я готовилась блеснуть отменной памятью. Но текст… изломали, смяли! Попробуйте прочесть одно и то же стихотворение как хуторской бирюк, как продажная девка, как инок, как журавль, как мама, как та, кем никогда не станешь, как сумасшедший, как умирающий, как нищий, как торговец в электричке, как старый солдат при донне Розе. Текст превращали в пластилин, с которым забавлялись словно в детском саду. Я долго сопротивлялась, но потом вошла во вкус. Если встать на колени и долго кричать: «Уронила в речку мячик!» – и в ясельных рифмах разверзнется бездна.

Но было и то, что меня «отрезало».

– Ты играешь, кокетничаешь, – сказала мастер. – А надо жить.

– То есть как жить? Прямо тут жить, у всех на виду?

– Расскажи нам про свой стыд. Ну, чего ты? Или страх, самый страшный страх, когда кто-то тебя напугал? Ты же его помнишь. Покажи, кто где стоял, что говорил…

И я ушла с тех курсов. И бросила нашу постановку перед отчетным концертом.

На меня обиделись.

Кто-то понял, кто-то – был рад и занял мое место.

А мне потребовалось еще пять лет, чтобы научиться проживать и страх, и стыд. Но не напоказ, а наедине с собой. В тексте. Когда есть только память, нет внешней оболочки, никто не оценивает, как выгляжу, как двигаюсь. Вот сейчас я могу сползти на пол со своим ноутбуком и продолжить печатать эссе там. Или потянуться к своему страху пальцами сразу, как проснусь; неумытая, не вылезая из-под одеяла, поставить ноутбук на живот и отстучать боль на клавиатуре. Могу бормотать, выть, плакать, не утирая щек (как учили), оставаясь в ближайшем к себе месте – в одиночестве.

Шкурный интерес

Мне повезло! Обычно дети что-то там пишут, а родители не сохраняют – и поди потом разбери что и откуда выросло. Я написала первую пьесу в 2021 году в нежном возрасте за тридцать. Это был сугубо шкурный интерес, и теперь я всех предупреждаю, чтобы так не делали – с театром подобные штучки не проходят. А тогда я увлеклась литературой, опубликовала несколько рассказов и, задумываясь о романе, подслушала у какого-то критика, мол, больше всего прозаики врут в диалогах. Не умеют! Сцену, где падает лист цвета волос любимой женщины, – сколько угодно опишут. Но чтобы диалог, конфликтный, с подтекстом, с масками, с карнавалом, с живой, неправильной речью – тут, как говорил Чехов: «Кричи, брат Иван, караул!».

Потому я решила еще до первого романа, для которого все не находилось темы, освоить диалоги, и, вот удача, Николай Владимирович Коляда как раз набирал онлайн-курс. К основателю Уральской школы драматургии я шла с трепетом, за откровениями. И, теперь понимаю, действительно их получила. Забегая вперед, вот вам формула: «„Слууушать“, как завещала великая Петрушевская + живой человек + мысль + язык».

Первоочередным сталослушание, точнее выхватывание перлов уличных болтунов. В моей записной книжке роятся всякие несуразности, вроде диалога:

– У него титановая нога, прикинь. Как напьется, хочет ее сдать.

– Тыщ тридцать дадут.

Главное, чему научил меня Коляда, – работать. Мы писали по пьесе в неделю. А он на семинарах разбирал. Эмоционально: когда ругал, видно было – переживает. При этом весьма по-чеховски Николай Владимирович говорил: «Да мне все равно, что вы пишете, Царица Небесная, все равно мне, пишите как хотите, какая мне разница! Но вот, смотрите, герой этой пьесы…» – и разбирал текст полчаса. В общем, обучение у Коляды пошло на пользу необидчивым и зрелым, вроде меня. К тому времени я уже поработала в крупных компаниях, понимала, что в жизни с тобой никто нянчиться не станет. Воспринимай критику как учителя – всё записывай и знаний бери, сколько унесешь.

В финале того, первого курса драматургии, мои монологи «Монеточка» и «Большая Ялта» Николай Владимирович даже поставил в эскизе на сцене «Коляда-Театра». И когда народная артистка России Тамара Семина играла в моей «Монеточке» пожилую женщину, которая пытается пройти собеседование с роботом, – казалось, это яее историю записала, а не она мою сыграла. Потрясающее чувство.

Главное, смотря тот эскиз, я поняла, что мне нужен театр, я хочу для него работать, это не боковая тропинка, а второй мой рельс в литературе. До драматургии я и в прозе бежала, но качалась, как вагон у крокодила Гены, а теперь – помчу по обоим рельсам. В итоге в моем дебютном романе, «Полунощнице», критики и читатели отмечают настоящесть героев. А почему? Потому что я сама поехала на остров Валаам, где происходят события романа, – разговаривала с людьми, наблюдала и, чего греха таить, многое подслушивала.

Данилов. Вербатим

Если и есть в современном театре человек, совсем не похожий на Коляду, то это Дмитрий Данилов. Случилось так, что я пришла к Данилову работать. Точнее в литературной школе CWS, где я училась, потребовался ассистент в мастерскую драматургии – и я вызвалась. Семинар был камерный. Данилов и вокруг него десять-двенадцать студентов, да еще каких студентов! Режиссеры, актеры, драматурги, поэты – хотели перенять секрет успеха Данилова. А моей задачей было подключить провода, чтобы вести трансляции этих встреч. Сказать, что, когда у меня вырубается техника, дальше ее только в ремонт, – очень смягчить наш конфликт. Но ради тех занятий в Тургеневке я была готова приходить на час раньше и вести с проводами войну, против тех, кто против нас.

Про план лекций у Данилова мы часто забывали. Мастер передавал нам мироощущение, глубину повседневной жизни, которая немыслима без абсурда и тех ситуаций, где некого обвинить. Нет рыцарей, нет негодяев. До сих пор вспоминаю его правило: «Герой – штаны с дырой». Мы живем в эпоху маленьких людей и индивидуальное – главнее. Поэтому Гоголь нынче звучит, а геройские оды – пылятся, увы.

Я пришла к Данилову с идеей пьесы-детектива про пианино с отравленными клавишами: крупные мазки, киношные перипетии. С каждым занятием и разбором в группе я понимала, что сама не верю, не слышу героев, не чувствую, играю в экшен. А потом мы разбирали театр-вербатим, когда фиксируешь необработанную живую речь и с помощью монтажа (или минимальной редактуры) создаешь пьесу. То есть жизнь – становится соавтором. Буквально. Моя сокурсница, Ольга Боженко, написала о репетиции «Бесприданницы» Островского, где режиссер измывается над актрисой, загоняя ее в состояние «Вещь… да, вещь!…Наконец слово для меня найдено». Я до сих пор мечтаю увидеть этот спектакль, хотя название Олиной пьесы стерлось из памяти. А Ольга, надо сказать, имеет редкий вербатимный талант, она и зарисовки из «Макдоналдса» приносила потрясающе конфликтные, заряженные, абсурдные.

В общем, я позавидовала.

И стала пристальнее искать, как сделать пьесу из жизни. Повод невеселый, но нашелся. Бабушка в деменции вдруг стала заговариваться и, проводя много времени с сиделкой-таджичкой, принялась пересказывать суры из Корана, вспоминать, как собирала груши в Душанбе, где никогда не бывала, и ходила там в женскую баню (которую, к слову, и в Москве терпеть не могла). Фортель ее сознания мне показался потрясающе драматичным, но недостаточным для сюжета. Тогда я погрузилась в культуру Таджикистана: смотрела фильмы, слушала интервью, открыла подробности Гражданской войны 1992–1997 гг. (и устыдилась, что не знала о тех событиях, считая самыми ужасными наши девяностые).

Дальше нужна была живая речь, порядок слов, оговорки. Украдкой я записывала сиделку, которую здесь и в пьесе буду называть Фаризой, на диктофон. Прослушивая, воспринимала речь не буквально, а на уровне мелодии. Бабушку я обожала: памятуя ее боевой характер до болезни, воссоздала ее речь в моменты просветления. А моменты тьмы снова записывала на диктофон. И снова слушала музыку уже русской речи. В итоге получилась такая трагикомичная песня, не вербатим, но слияние двух голосов и даже культур, как позже отметили на «Любимовке».

Я назвала пьесу «Бездомная луна» и работала над ней всего неделю, взаперти, обложившись записями и заметками. Когда в мастерскую вместо «пианинного детектива» я принесла этот текст, коллеги удивились. Данилов хвалил. И никто мне ничего не советовал по доработке. Пьеса родилась готовой, будто история во мне жиладо и была вскрыта трагичной бабушкиной деменцией. В подтверждение – мое единственное стихотворение, помещенное в финал. Я написала его давно, сражаясь с ямбами и хореями на поэтическом классе, куда пошла из любопытства. Тамошние мастера уже махнули на меня рукой: лучше пиши рассказы. И вдруг я показала им текст о таджике-дворнике, который, собственно, мешал мне сочинять, вжухая метлой под окнами. Стихотворение начиналось так: «Бездомная луна, где твоя страна?».

Народно позориште

Когда я переехала в Белград и прошла туристическая двухнедельная радость от новой еды и музеев, начала задыхаться без своего языка. Сербский, если его изучать и на нем говорить, скорее похож на старославянский, чем на русский. И больше всего – удивительное дело! – мне не хватало театра. Главный театр Белграда и всей Сербии называется Народно позориште, от слова «позор» – «внимание», а не то, что вы могли подумать. Смотреть постановки на языке, которого не знаешь, – сомнительное удовольствие, потому я таскалась на оперу и балет. Мне было важно просто посидеть в этом зале, как в диковинной шкатулке. Расписной голубоватый потолок, бархатные кресла, сцена – волшебная, черная.

Когда в Белград приехала Александринка с «Женитьбой» Гоголя (постановка Валерия Фокина), я ходила в Народно позориште дважды. Порой закрывала глаза и слушала гоголевский текст. Порой, наоборот, разглядывала пластику, декорации и лица: зрение у меня хорошее, да и сидела я близко. Помню, как до начала спектакля Подколесин в красном халате лежит на синем диване в позе эмбриона, у его изголовья мерцает одна свеча. В этом вся хрупкость мира, который вот-вот взбаламутит суета.

Вторая постановка, в которую я влюбилась в Белграде, – «Ариадна» про дочь Марины Цветаевой в «Русском театре». Полная, надо сказать, противоположность «Женитьбе» в Народном позориште. Старое здание, то ли заброшенная контора, то ли бывшая школа, маленький зал на третьем этаже, простые черные стулья рядами. Серые тряпки на веревках не то сохнут, не то украшают интерьер. И вдруг… Актриса начинает рассказывать, как они жили в Париже, куда приезжали и Шаляпин с женой, и Мэри Пикфорд с Дугласом Фэрбенксом, который дарил ей черные розы. И как мама, Марина Цветаева, осуждала первые шаги Ариадны в литературе, а пожилой Бунин водил ее на вечера поэзии.

Потом она, юная Ариадна, решает вернуться в Россию.

Зачем?

На этом строится весь спектакль. Потрясающее напряжение создает то, что в зале-то – сплошь эмигранты. И все Ариадну понимают по-своему, но никто не может сформулировать это самое «зачем». А спектакль идет, смешит. Уже стучат поезда, увозят и Ариадну, и Мура, и Сергея Эфрона, и Марину Ивановну в Россию:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И всё – равно, и всё – едино.

Но если по дороге – куст

Встает, особенно – рябина…

В антракте – да в каком там антракте! выйти из зала некуда – всем наливали ракию. Обезболивающее. Спектакль продолжался. Аресты, суды, расстрелы, самоубийство Цветаевой, Ариадна в лагерях… И вот Ариадна Эфрон уже моет полы в заштатной школе, такой же, где идет наша постановка, и развешивает тряпки, на которых – портреты всех ее покойников и ее самой. Огромные глаза, которые слишком много увидели.

Через полгода после той «Ариадны» и я вернулась в Москву.

Вечно юный «Сатирикон»

По возвращении из Белграда я подружилась с «Сатириконом», в Высшей школе сценических искусств делали эскиз моей «Бездомной луны». Юные актрисы, Алина Доценко и Елена Голякова, так сыграли умудренных и безнадежно одиноких женщин, что если я до сей поры иногда сомневалась в актерской магии, то теперь даже когда просят, не лезу с советами. В прозе читатель мудрее автора. В театре режиссер и актер мудрее драматурга, ну а зритель всех нас выведет на чистую воду.

В последние два-три года я посмотрела в «Сатириконе» и «Человек из ресторана», и экспериментально-музыкальную «Грозу», и «Мой папа Питер Пэн», и «Всех, кого касается», и хулиганскую «Елизавету Бам», пробудившую во мне интерес к Хармсу. Хармс в моем внимании не нуждался, а вот я в его методах – очень. Так как я не училась в литинституте или, скажем, ГИТИСе, базу набираю интуитивно из фильмов, книг, постановок, музеев, подсмотренных уличных драк… – этакая театральная школа. Хаотичная, веселая.

А вообще в «Сатирикон» я пришла задолго до читок моей пьесы, как рядовой зритель, еще не написавший ни строчки. Давали «Ромео и Джульетту», точнее сказать, гоняли. Гоняли по сцене на BMX-великах и читали Шекспира словно рэп. Я таскала на эту постановку и сестру-филолога, и будущего мужа. И думаю, свет того спектакля был не в технике, а в том, что играли студенты, которые дарили сцене всю мощь юности. Уверена, любить так, как Ромео и Джульетта, можно лет до двадцати. Потом психика нас бережет. Увы. Но спасибо ей.

Живой драматург

Как в том анекдоте: сначала ты веришь в Деда Мороза, потом не веришь в Деда Мороза, потом ты сам Дед Мороз. В 2024 году, за год до издания этой книги, я приблизилась к третьей стадии – неделями околачивалась за кулисами государственного театра и со мной здоровалась вся труппа. «Живой драматург!» – удивлялись актеры и, кажется, едва сдерживались, чтобы не потрогать. Поясняли: «Ну мы работаем чаще с классикой, Чехов там, Островский».

Мои пьесы, начиная с тех первых эскизов у Коляды, то брали на читки, то примерялись ставить столичные театры. И вот у меня премьера – в ГРДТ им. Бестужева в Улан-Удэ. Это была лаборатория «Авторская сцена», где наконец связывают драматурга с режиссером, труппой и всеми цехами. Там я научилась главному – отличать левую кулису от правой. А если серьезно, десять дней работы над моей короткой пьесой (с утра до вечера на репетициях) избавили меня от синдрома самозванца. Только представьте: мои реплики твердят актеры, из моего текста режиссер выуживает им задачу, по моим словам хореограф ставит пластические этюды. И все это написанный мной «Красный Аксай». Диалог женщины и ее загадочного спутника в автобусе, который мчит по ночной трассе из Крыма в Москву с остановкой в Ростове-на-Дону.

Правда, на место синдрому самозванца пришло чувство крайней уязвимости. Я отдала героине свое путешествие – художественно осмысленное и доработанное – и все же… И вот я вновь и вновь переживала тот давний опыт: актеры раз за разом показывали мое прошлое, подбирали тон, молились и бранились моими репликами (как не вспомнить мой опыт актерских курсов). Я сидела подле режиссера и думала, может, так выглядит страшный суд? Тебе возвращаюттвое же на разные лады: смотри, внимай, переживай, сама себя суди. По Довлатову: ад – мы сами. Но на десятой-двадцатой репетиции актриса Елена Овсиенко показала свою женщину в поисках нежности, а я уловила ту важнейшую двойственность: это я ехала в том автобусе или она? Чья теперь эта история?

Вот так, отлепившись от своих слов, можно перестать себя судить и переживать, что не поймут, сделают неверно. В прозе у меня это получается лучше. Закончив работу над романом, я отпускаю книгу, будто она в вуз поступила – пусть дальше учится и огребает свое от читателей и критиков. А здесь, на репетициях, вблизи этой, отнюдь не черной, как я тогда рассмотрела, а крапчатой, как звездное небо, сцены – я будто еще могла помочь своим героям родиться.