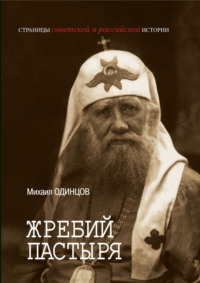

Kitobni o'qish: «Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925»

Вы спрашиваете меня про Преосвященного Тихона? Так вот, попомните мои слова: «Если когда-нибудь будут выбирать в России патриарха, то лучшего, чем он, никого не выберут».

митрополит Киевский Флавиан (Городецкий), 1907

В смутные переходные эпохи истории бывают личности, в которых, как в фокусе, преломляется смысл совершающихся событий.

На их долю выпадает воплотить страдания и чаяния народа, явиться выразителями народной души, живой связью между старым уходящим миром и новым нарождающимся.

Таким человеком суждено было стать новопреставленному Святейшему патриарху Тихону.

Григорий Трубецкой, князь, 1925

АФК «СИСТЕМА»

совместно

с Российским государственным архивом социально-политической истории

представляют

Страницы советской и российской истории; Библиотека АФК «Система»

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории»

А.К. Сорокин

© Одинцов М.И., 2021

© Фонд поддержки социальных исследований, 2021

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2021

© Государственный центральный музей современной истории России, иллюстрации, 2021

© Политическая энциклопедия, 2021

От автора

В революционном 1917 г. произошло событие, коренным образом изменившее историю Российской православной церкви, – было восстановлено патриаршество, ликвидированное еще в 1700 г. Петром Великим. После двухсотлетнего «пленения» церковь получила возможность провести Поместный собор для разрешения накопившихся проблем внутренней жизни и отношений с государством.

Собор открылся 15 августа 1917 г. в Москве, в храме Христа Спасителя, а 5 ноября 1917 г. в ходе торжественного богослужения из ковчежца был вынут один из трех находившихся там жребиев с именами кандидатов на патриарший престол. На нем значилось имя – Тихон, митрополит Московский и Коломенский. Так церковь обрела своего одиннадцатого патриарха Московского и всея России. Дальнейшая церковная история стала восприниматься как последовательная череда служений Московских патриархов: Тихон (Беллавин, 1917–1925), Сергий (Страгородский, 1943–1944), Алексий (Симанский, 1945–1970), Пимен (Извеков, 1971–1990), Алексий (Ридигер, 1990–2008), Кирилл (Гундяев, с 2009).

Данная книга – это плод многолетних авторских поисков документов в федеральных, региональных и ведомственных архивах, относящихся либо непосредственно к жизни и деятельности патриарха Тихона, либо к характеристике государственной вероисповедной политики и складывающимся государственно-церковным отношениям в различные периоды отечественной истории. Кроме того, привлекаются научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX–XX вв., периодические издания, опубликованные и неопубликованные письма, дневники и воспоминания современников.

Для автора важно не только восстановить «личное пространство» патриарха, но и представить своего героя во «внешних обстоятельствах» – в обстоятельствах той военно-политической, социальной, культурной, духовной реальности, в которой ему пришлось жить и действовать. А она была переломной для России. Семь с половиной лет, 1917–1925 гг., которые Тихон возглавлял Православную церковь, вместили в себя Первую мировую войну, Революции Февральскую и Октябрьскую, Гражданскую войну и иностранную интервенцию, голод и разруху, вскрытие святых мощей и изъятие церковных ценностей, судебные и внесудебные преследования духовенства и верующих. К этому следует добавить и раскол внутри Российской церкви, который был столь глубоким и агрессивным, что ставил вопрос о самом ее существовании. Да и сам патриарх Тихон в эти годы перенес неоднократные обыски и изъятия, аресты и допросы, тюремные заключения.

Особенность книги заключается в сочетании авторского текста с включением в него или с приложением к нему наиболее важных документов эпохи патриарха Тихона и разнообразных иллюстративных материалов. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре историко-документального повествования, в том числе и используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Хочется надеяться, что книга будет полезна всем, кто интересуется Отечественной историей.

Вехи биографии

1865, 19 января — родился Василий Иванович Беллавин в семье священника Воскресенской церкви погоста Клин Торопецкого уезда Псковской губернии.

1874–1878 – учеба в Торопецком духовном училище.

1878–1884 — учеба в Псковской духовной семинарии.

1884–1888 – учеба в Санкт-Петербургской духовной академии.

1888–1892 – преподаватель богословия и французского языка в Псковской духовной семинарии.

1891, 14 декабря — принятие монашеского пострига с наречением имени Тихон в честь свт. Тихона Задонского.

1892–1897 — инспектор, ректор Холмской духовной семинарии.

1897, 18, 19 октября — наречение, хиротония во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.

1898, 14 сентября — назначение епископом Алеутским и Аляскинским (с 1900 – Алеутский и Северо-Американский).

1905, май — возведение в сан архиепископа Алеутского и Северо-Американского.

1907, 25 января — назначение архиепископом Ярославским и Ростовским.

1914, 2 января — назначение архиепископом Виленским и Литовским.

1917, 21 июня – избрание на Московском епархиальным съезде духовенства и мирян архиепископом Московским и Коломенским.

1917, 13 августа — возведение в сан митрополита Московского и Коломенского.

1917, 5 ноября — избрание патриархом Московским и всея России.

1917, 21 ноября — интронизация (возведение на патриарший престол) в Успенском соборе Кремля.

1918, 10–17 июня – поездка в Петроград.

1918, 27 сентября – 5 октября – поездка в Ярославль и Ростов Великий.

1922–1923 — заключение под стражу в Донском монастыре.

1923, апрель – май — заключение во внутренней тюрьме ГПУ.

1925, январь – февраль, март – апрель — нахождение в больнице Бакуниных на Остоженке.

1925, 7 апреля – кончина патриарха Тихона.

1925, 12 апреля — погребение патриарха Тихона.

Глава 1

Родные пенаты. Годы духовного становления

1865–1897

Священнический род беллавиных

Родовое гнездо дальних предков патриарха Тихона – это Великолукский уезд Псковской губернии. Беллавины – распространенная фамилия в этом и в прилегающих к нему уездах. Среди них: полицейские и учителя, ремесленники и купцы, мещане и крестьяне… И, конечно, множество духовных лиц: дьяконы, псаломщики, священники. О происхождении фамилии «Беллавин» единого мнения нет. Одни считают, что она от слова «белый», в смысле – непорочный, безгрешный; другие – от цвета волос «белявые» или глаз – светлоглазые; третьи – от слова «бельцы», т. е. семейные священнослужители, не постригавшиеся в монахи.

Исследователи полагают, что Беллавины появились в Великолукском уезде где-то в середине XVI в.1

Успенская церковь. Село Сопки Великолукского уезда Псковской губернии. 2000-е

[Из открытых источников]

Однако выявить документальные данные удалось лишь в отношении XVII в. Они засвидетельствовали, что один из представителей этого священнического рода – «поп Кирилл» служил в 60-х гг. XVII в. в Троицкой церкви погоста Борок (Борки). Это церковное здание не сохранилось, погибнув в пожаре, и на его месте «тщением прихожанки помещицы полковницы Агрипины Лавровой» в 1760 г. была выстроена каменная Троицкая церковь с приделами в честь Казанской Божией Матери и святителя и чудотворца Николая2. Позднее «благодетельница» и была упокоена на кладбище при церкви.

Спасская церковь. Село Харитоново Торопецкого уезда Псковской губернии. 2000-е

[Из открытых источников]

Сын «попа Кирилла» – Петр, а потом и его внуки – Иосиф (Осип), Филипп, Семен – были записаны «за помещиками Лавровыми в крестьянство и положены в подушный оклад». Оказаться вне церковной службы было вполне возможным, поскольку семьи сельского духовенства были большими и не всем потомкам мужского рода доставалось наследственное духовное место или им не находилось таковое в близлежащих приходах.

Старший сын Петра – Иосиф терпеливо ждал, когда освободится вакансия дьячка в родной Троицкой церкви. Произошло это нескоро. Иосиф женился, когда ему было уже за 50 лет. Жена его, Прасковья Алексеевна, была моложе на 30 лет. Кроме дочек, Евдокии и Натальи, у них родился наследник рода – Терентий. В ревизских сказках за 1782 г. по погосту Борки записаны «праздноживущие и заштатные за старостью и болезнями бывший дьячок Осип Петров 97 лет и его жена Параскева».

Терентий занял место дьячка в Троицкой церкви, когда ему было 20 лет, а его жене, Анне Ивановне – 15. В этой семье родились: сыновья – Феодосий, Иван, Тимофей; дочери – Пелагея, Устинья, Параскева, Степанида и еще одна Параскева. Старший сын Феодосий в четырнадцать лет был взят в Новгородский архиерейский дом певцом, и его связи с отчим домом порываются навсегда. К сожалению, Терентий рано умер. За старшего с матерью-вдовой остался шестнадцатилетний Иван, как в документах писалось: «С шестью ртами женского рода». Но кормильцем он не мог быть, поскольку учился в Великолукском духовном училище. И тогда случилось невероятное: на дьяческое место умершего отца был «определен указом» его десятилетний сын Тимофей. Мальчик-дьячок еще не успел постигнуть даже азов грамоты, чтобы поставить подпись и, как записано в клировых ведомостях: «вместо дьячка Тимофея Терентьева за неумением его писать пономарь руку приложил». К пятнадцати годам ему дают следующую оценку: «В чтении исправен, по нотве [нотам. – Авт.] петь не умеет, а наслышкой поет средственно». Как бы то ни было, Тимофей сумел поднять семью и выдать замуж своих сестер. А потом, в 18 лет, и сам образовал семью, женившись на Екатерине Антоновне. О служении церковном дьячка Тимофея в документах сохранилась следующая запись: «Тимофей Терентьев – 20 лет, в чтении исправен, поет наслышкой хорошо, поведения хорошего, в дурных поступках не замешан». В годы служения в с. Борок в семье Тимофея и Екатерины родилось четверо детей: Мария, Григорий, Настасья, Наталья.

Весной 1814 г., 8 марта, прервалась двухсотлетняя династия дьячков Беллавиных – в этот день дьячок Тимофей, 33 лет от роду, был рукоположен в священный сан к Успенской церкви с. Сопки Торопецкого уезда3, что располагалась совсем недалеко от с. Борок. Церковь была построена в 1752–1754 гг. «тщением вдовы помещицы прапорщицы Анны Лавровой». Здесь в семье прибавятся и другие дети: дочь Параскева и в 1822 г. сын – Иоанн, крещеный в отцовской церкви. В Успенской церкви Тимофей прослужит вплоть до своей смерти в 1830 г., не дожив и до 50 лет4.

Младший сын Иоанн – отец будущего патриарха Тихона – с шести лет обучался дома чтению, а с восьми лет его отправили в Великолукское духовное училище, а потом была Псковская духовная семинария (1845).

По возвращении из Пскова Иоанн жил в семье брата Григория, заменившего отца на священническом месте. Одновременно он пытался найти подходящее священническое место. Такое положение могло продлиться достаточно долгое время, но помогли неожиданные обстоятельства. В соседнем с. Харитоново освободилось священническое место из-за «нетрезвости и несдержанного поведения» настоятеля Федора Бабинина. На исправление его отправили на три месяца в торопецкий Троицкий Небин монастырь, а место предложили «безработному» Иоанну.

По церковному уставу перед назначением на священническое место он должен был либо принять монашество, либо жениться. Иоанн выбрал второй путь и в 1847 г. женился на «сироте» Анне Гавриловне, 18 октября того же года архиепископом Псковским и Лифляндским Нафанаилом (Павловским) он был рукоположен во священника к Спасской церкви с. Харитоново Торопецкого уезда5. Конечно, Иоанн чувствовал себя «временщиком», да и приход был очень малочисленным и с трудом кормил священника и его семью. Потому он не раз просил себе иного прихода.

18 декабря 1848 г., согласно своему прошению, Иоанн был переведен архиепископом Нафанаилом в Воскресенскую церковь погоста Клин Торопецкого уезда 6. Когда-то Клин был городом, и первое упоминание о нем содержится в летописи под 1131 г. Но к середине XIX столетия он давно потерял и свой статус, и былое богатство, и многочисленное население. Вокруг неплодородные безлесные холмы. Вблизи нет ни речки, ни озера, ни даже ручья.

Церковь была построена в 1733 г. в царствование императрицы Анны Иоанновны при епископе Псковском и Нарвском Рафаиле (Заборовском) местным помещиком поручиком Симеоном Игнатьевичем Юреневым. Спустя сто лет при храме был устроен придел в честь святителя и чудотворца Николая. Церковное здание постепенно обветшало, да к тому же, будучи «летним», оно никогда не отапливалось. Священнику, да и прихожанам, нелегко было отслужить или отстоять службу в таких условиях.

По утвержденному штату в церкви служили: священник, дьячок, пономарь. Они имели собственные деревянные дома. За ними была записана церковная земля: усадебная, пашенная, сенокосная и «неудобная в болотах», где заготавливались дрова. Священнослужители сами обрабатывали землю, т. е. фактически крестьянствовали. Во многом они вынуждены были это делать, поскольку ждать пожертвований от прихожан не приходилось. В приходе проживали бедные крепостные крестьяне, владетели которых – дворяне – жили в достатке и роскоши где-то далеко… Насчитывалось еще несколько семейств столь же бедных казенных крестьян, да кое-где проживали «отставные солдаты с женами и детьми». Так что причту, чтобы свести концы с концами, надо было трудиться от зари до зари.

В таких условиях о. Иоанн прожил и прослужил в Воскресенской церкви 21 год. Здесь в семье Беллавиных родились дети: Павел (1857)7, Иван (1859)8, Василий (1865). В исповедной росписи Торопецкого уезда, относящейся к 1869 г., один из первых исследователей родословной Беллавиных псковский краевед Н.С. Новиков нашел запись, подтверждающую проживание в погосте Клин семьи Беллавиных и гласившую: «благочинный Иван Тимофеев – 46 лет, его жена Анна Гавриловна – 36 лет, их дети: Павел – 12, Иоанн – 9, Василий – 4 лет»9.

Воскресенская церковь погоста Клин. Торопецкий уезд Псковской губернии. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Отец Иоанн был на хорошем счету Псковской консистории, которая при очередной проверке в 1869 г. отмечала:

Выписка из метрической книги Воскресенской церкви за 1865 г.: «…января 19 родился, 23 числа крещен Василий. Родители его: онаго погоста священник Иоанн Тимофеев и жена его Анна Гавриловна. Восприемниками были: погоста Борки священник Петр Алексеевич Малиновский и погоста Петра и Павла священническая жена Татьяна Спиридонова. Таинство крещения совершил погоста Борки священник Петр Малиновский с дьячком Иваном Карзовым и пономарем Василием Черепниным».

ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1037. Л. 1–1 об.

Иконостас Воскресенской церкви погоста Клин. Начало XX в. [Из открытых источников]

Священник Иоанн Тимофеев Беллавин -47 лет, священнический сын, по окончании богословского курса Псковской духовной семинарии с аттестатом IIразряда… рукоположен во священники… С 1866 г. проходил благочинническую должность… В память о Севастопольской войне имеет крест на Владимирской ленте; в 1860 г. получил благословение Архипастыря за рачительность по службе и примерное старание в исправлении ветхостей церковных; в 1869 г. Преосвященным Павлом [Доброхотовым] за долговременную службу и очень хорошее поведение награжден набедренником, на что имеет свидетельство10.

В 1869 г. о. Иоанн, имевший к тому времени более чем двадцатилетний священнический стаж и опыт общения с паствой в весьма непростых жизненных обстоятельствах, был переведен в г. Торопец Псковской губернии, где в Спасо-Преображенской церкви оказалось свободным место священника.

Уездный город Торопец, впервые упоминаемый в летописи под 1074 г., располагался между озер, рек и болот всего-то на каких-то трех квадратных верстах. Через него проходил знаменитый путь из варяг в греки. В 1168 г. он – уже столица самостоятельного княжества. Именно здесь Александр Ярославич, будущий Александр Невский, в 1239 г. венчался с Александрой, дочерью полоцкого князя Брячислава. От нее городу досталась одна из святынь – Корсунская икона Божией Матери, хранившаяся впоследствии многие сотни лет в специально построенном для нее Корсунском соборе. Торопец в своей истории постоянно находился на пересечении интересов Руси, Польши, Литвы… А потому знавал вражеские набеги, разорения, пожары и вместе с тем демонстрировал воинскую стойкость, ратные подвиги, экономический взлет и крепкую самостоятельность. С 1777 г. город получил статус уездного города.

В беллавинские времена город, некогда шумливый, оживленный, как бы притих – опустели рынки и ярмарки, разъехались купцы и ремесленники. Торговые пути, когда-то соединявшие город с ближними и дальними соседями, заросли, затерялись. Городская жизнь была крайне патриархальна, со многими чертами старинного русского быта. Население составляло всего-то шесть тысяч человек: мещане (2019 чел.), купцы (426), дворяне (390), духовенство (340)… Среди жителей преобладали русские, хотя проживало здесь и иное разноверное и многонациональное население: белорусы, поляки, евреи, литовцы, латыши…

Торопец. Вид с озера. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

Торопец. Вид Миллионной (Московской) улицы. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

Спасо-Преображенская церковь. Торопец. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Иногда, наверно, в добрую шутку, город сравнивали с Москвой из-за обилия церквей, монастырей, часовен, которые здесь буквально на каждом шагу. На то время насчитывалось 22 церкви, в коих свершалось около ста престольных и прочих местных праздников. Ежегодно совершалось 39 крестных ходов, из которых 31 с местночтимой иконой Корсунской Божией Матери. Два крестных хода были особо торжественны – в первое воскресенье Петрова поста и в первое воскресенье после 8 июля. Икона заносилась во все дома, а их было порядка двух тысяч. Около дома песком посыпалась свежескошенная трава. Выносили стол и на него ставили икону. Ходы были многочисленны и неспешны, а потому порой длились четыре, а то и пять часов. Завершались они около городского Троице-Небина монастыря.

Можно добавить, что в городе числилась лютеранская кирха, синагога, реальное училище, женская прогимназия, высшее городское училище, шесть начальных школ, детский приют св. Ольги, духовное училище, земская библиотека, клуб, городская земская больница и аптека, пожарное общество, тюрьма…

Дом семьи Беллавиных. Торопец. 2019

[Из архива автора]

Спасо-Преображенская церковь, в которой предстояло служить о. Иоанну, была построена на средства прихожан и освящена 9 декабря 1706 г. Позднее были построены и освящены приделы: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1727) и в честь Иоанна Воина (1792). В 1866 г. в церкви были устроены новые иконостасы, но иконы оставлены прежние, написанные в первой половине XVIII столетия иконописцем торопчанином Гавриилом Дерябиным. В 1869 г. в храме был завершен ремонт. Непосредственно в церковном приходе насчитывалось более тысячи человек. Отец Иоанн, отличаясь добросовестной и усердной службой, хорошим поведением, привлечен был к исполнению и других должностей: член Совета Торопецкого духовного училища, благочинный второго округа, включавшего в себя 14 церквей, 444 поселения, более 15 тысяч прихожан. За службу был награжден орденом святой Анны третьей степени.

Кремль, Троицкий собор. Псков. Начало XX в. Открытка.

[Из архива автора]

Псков. Святые ворота в Кремле. Начало XX в. Открытка.

[Из архива автора]

Псковская духовная семинария. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Семья проживала в собственном небольшом деревянном доме, стоявшем возле Спасо-Преображенской церкви11, что недалеко от рынка. Его вскоре стали узнавать многие горожане по красивому цветнику перед домом. За цветами усердно ухаживала матушка Анна. На новом месте в семье родился еще один ребенок, и опять сын – Михаил (1873).

Как и во всякой священнической семье, дети с малых лет помогали отцу в храме. Василий – пономарил, читал на клиросе, да и вообще делал в храме всякую посильную работу по просьбе отца. Конечно, не обходилось и без обычных мальчишеских радостей: игры во дворе, походы в лес, на луга, купанье в реке и ловля рыбы и раков. К сожалению, какие-либо значимые документальные материалы о детстве Василия Беллавина нам не известны, будем надеяться, что пока неизвестны.

В восемь лет Василий поступил в Торопецкое духовное училище, где в основном обучались дети духовенства. Среди преподаваемых предметов: катехизис, Священная история, чтение русское и церковнославянское, письмо, русская грамматика, арифметика, латинский и греческий языки, церковный устав и церковное пение. Учеба Василию давалось легко, поскольку ранее отец с ним занимался дома по этим предметам. Получив в 1878 г. свидетельство об окончании училища и, как лучший ученик, рекомендательные письма, Василий отправился в губернский г. Псков поступать в духовную семинарию.