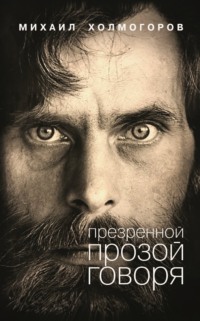

Kitobni o'qish: «Презренной прозой говоря»

© Холмогоров М. К. (наследники), текст, фотографии, 2019

© ООО «Бослен», издание на русском языке, 2019

* * *

Моей жене Алёне —

к 40-летию нашей общей жизни

В последних числах сентября

В деревне скучно —

Грязь, ненастье…

А. С. Пушкин. «Граф Нулин»

До последних чисел сентября мы доживаем в деревне не каждый год. Разного рода обстоятельства срывают с места, и вот мы в Москве, на целых 8–9 месяцев перезимовываем: настоящая-то жизнь осталась там, в Тверской области, в деревне Устье. Здесь в свободное от прогулок по лесам время сочинялись биографический роман о Лорис-Меликове «Вице-император», наши эссе, составившие книги «Второстепенная суть вещей» и «Рама для молчания», мой роман «Жилец». А по свежему впечатлению написаны были «Путешествие по воду» и «Хождение за три леса».

Увы, далеко не все, что приходит в голову, устремляется в жанровую форму. То афоризм сложится, то чем-то интересная дневниковая запись. Класса с девятого заводил блокноты и тетради, но – странное дело! – чем лучше была специально выбранная для такой цели бумага, тем крепче сжимал горло стыд за несовершенство придуманной и записанной фразы. И только на листах бумаги А4 оставались обрывки «ума холодных наблюдений». Но XXI век одарил нас ноутбуками, и вот уже доброе десятилетие мои записи, сделанные на крыльце деревенского дома, сохраняются, как белые грибы в морозильнике.

Решить, что из этого пугающего массива текста, из этих миллионов букв включить в книгу, оказалось задачей немыслимой. Поэтому действовал практически наугад. Оттого раздел «Летние записи» имеет подзаголовок «случайная выборка». Так что заранее прощу прощения за повторы. Они еще раз доказывают, что человеку свойственно топтаться на одной и той же мысли, когда-то показавшейся интересной.

А с Александром Сергеевичем позволю себе поспорить: в деревне скучно быть не может. Даже в ненастье.

Сентябрь 2016

Кто я?

Откуда?

Начнем, как говорится, ab ovo. Древностью род Холмогоровых не отличается. Родословная наша ведется от священника Михаила Семеновича, жившего в селе Ведерницы Дмитровского уезда Московской губернии в 1740 году. Я это знаю из «Родословия Холмогоровых», изданного в 1914 году священником Гавриилом Холмогоровым, нашим тщеславным родственником. Сын Семен и внуки Михаила Семеновича – дьячки, т. е. не священно-, а церковнослужители, те же крестьяне, только не крепостные, а церковные. Дочек, кстати, выдавали в крестьянство. Столь недавнее начало рода объясняется тем, что священники и тем более – церковный пролетариат – фамилий до 1822 года не имели, а посему не представляется возможным установить более древние корни Холмогоровых. Звучные русские фамилии, отдающие литературой, – Цветаевы, Розовы, Добролюбовы, Флоренские – верный признак духовенства. Еще с первых посещений Третьяковской галереи мое внимание обратили на эскиз М. В. Нестерова «Портрет М. К. Холмогорова». В картине «На Руси» он изображен в образе царя. В «Руси уходящей» Павла Корина одна из центральных фигур – он же, известный протодьякон Михаил Кузьмич Холмогоров, четвероюродный брат моего отца. Поскольку воспитание я получил атеистическое, большого впечатления это на меня не произвело.

К середине XIX века предки наши потянулись в Москву, и мой прадед Семен Васильевич (1814–1891) в 1846 году поступил на службу в Московский почтамт, где достиг чина статского советника, а в свидетельстве о дворянстве сказано, что в 1876 году удостоен был ордена Владимира 4-й степени. Так что с 31 августа (ст. ст.) 1877 года по рескрипту его величества Александра II мы – потомственные дворяне. Дворяне столбовые, насчитывающие минимум 14 поколений, прозвали выходцев из духовного звания колокольным дворянством.

Дед Сергей Семенович (1856–1925) окончил медицинский факультет МГУ, был в генеральском чине действительного статского советника, профессором кафедры акушерства медицинского факультета МГУ, судя по остаткам порванной фотографии выпускников 1880 года, однокурсник Склифосовского. Женат он был на Александре Ивановне Смоленской, дочери петербургского акушера профессора Ивана Федоровича Смоленского, тоже, видимо, из колокольного дворянства.

В свое время дед был знаменитостью. Его прославил поворот на ножку: если плод шел неправильно, надо было по его методу совершить этот самый поворот на ножку. Отражен в художественной литературе: Михаил Булгаков, «Записки юного врача», рассказ так и называется «Крещение поворотом».

Дед, женившись, съехал с казенной квартиры своего отца у Почтамта на Мясницкой и поселился в доме на Тверской. История дома и его строительства в 1873 году, описана в романе П. Боборыкина «Китай-город». Его герой Калакуцкий списан с первого хозяина дома Александра Александровича Пороховщикова, прадеда Народного артиста России. В квартире Калакуцкого дед и жил, здесь родились его дети. Один из первых московских шоферов-профессионалов, дядя Федя Красавин, катавший нас по двору вокруг сквера, был водителем у Гиршмана, который купил дом у Пороховщикова. Портреты Владимира Осиповича Гиршмана и его жены Генриетты Леопольдовны кисти Валентина Серова висят в Третьяковской галерее. В 1906 году дед, назначенный директором родовспомогательного заведения в Воспитательном доме на Солянке, переехал туда, на казенную квартиру с видом на Москва-реку, откуда было сфотографировано наводнение 1908 года. А в феврале 1917 года по всем предприятиям и учреждениям на набережных отряды поддавших красногвардейцев отлавливали директоров, насильно усаживали на тачки и сбрасывали в реку. Дед, вовремя предупрежденный, съехал и явился к Гиршману на Тверскую. Старая его квартира над аркой была занята, и дед поселился в той, где я провел первые 34 года своей жизни. После смерти профессора медицины швондеры нашего дома квартиру стали «уплотнять», и его младшим сыновьям остались две комнаты из пяти.

Детей у деда было четверо: Александр (1890–1920), Владимир (1894–1941), Николай (1900–1973) и Константин (1904–1948), мой отец.

С дядей Шурой, самым старшим братом отца, связан удивительный феномен. В десятом классе, роясь в домашнем архиве, я добрался до журнала «Свирель Пана», где в 1914 году была опубликована статья А. Холмогорова «Сексуальность и танго» в защиту танца от филистерских нападок. И вот что поразительно: стиль моего дяди – ритмика фразы, темперамент торопливой мысли, система аргументации и даже стремление ломиться в распахнутую дверь – удивительно совпадал с моим собственным, проявившимся в школьных сочинениях. А дядя Шура умер за 22 года до моего рождения! В доме считалось, что дядя Шура был чрезвычайно образован и талантлив, знал девять языков, читал лекции о футуристах в кафе поэтов и Политехническом музее, предваряя выступления Маяковского, Каменского, Шершеневича. Дядя Коля вспоминал, что Маяковский пил у нас в доме чай. Где-то в домашних архивах затерялась машинопись лекции о футуризме, прочитанная Александром Холмогоровым в марте 1918 года, и афишка об этом вечере. Дядя Шура успел до революции попутешествовать по Европе, Америке и, кажется, Египту. Недавно обнаружил фотографию В. В. Розанова с дарственной надписью. Судя по их переписке 1918 г., дядя Шура пытался распространять «Апокалипсис нашего времени». Какими-то судьбами его занесло в Овидиополь, где он умер от тифа 15 февраля 1920 года. Сохранилось письмо его коллеги, гимназической учительницы, о последних днях его жизни. Из всех братьев особенно выделял папу, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Видимо, явственно ощущал духовное родство.

С дядей Володей такого родства не было. За старательность братья прозвали его Копчиком: тот брал усердием. Но взял, видимо, немало. Дядя Володя был инженером-мостостроителем, и построил их пять или шесть на Украине. Перед войной в чине подполковника преподавал во Львове в военно-инженерном училище. В марте 1941 года их подняли по тревоге, трое суток провели в каком-то болоте. Результат – скоротечная чахотка. Он умер в Киеве 15 июня 1941 года. Что стало с его мостами? Едва ли сохранился хоть один.

У дяди Володи было три жены. Третья – тетя Муся приезжала к нам из Львова в 1951 году. Очень крупная и добрая женщина с сильным характером. В Москве она покупала драп. Я посмотрел и сказал, что он похож на одеяло в пионерском лагере. Очень все были смущены. Помню его первую жену – Веру Николаевну Страхову. Ее отец был главным врачом (а до революции, кажется, хозяином) глазной больницы в Мамоновском переулке. Оставил ей в наследство дачу на Николиной Горе, которая очень приглянулась какому-то чекисту. Дальнейшее понятно.

В 1956 году она вернулась из лагеря. Бывшая красавица, это была жалкая, выжившая из ума старуха, неряшливо одетая, плохо причесанная, и требовалось немалое усилие фантазии, чтобы увидеть в ней предмет бурной любовной страсти. Сын Юра если и давал ей деньги, то чуть-чуть и тайком от жены.

В нашей жизни этот Юра появлялся дважды. После смерти матери он стал менять фамилию отчима на отцовскую и чего-то в связи с этим хотел от нас. Нам он тогда очень не понравился. Второй раз он вспомнил о родстве лет эдак двадцать спустя. Ломился к нам в мое отсутствие, пытаясь через закрытую дверь доказывать свое родство, но моя жена Алёна, никогда не слыхавшая, что с холмогоровской стороны есть двоюродный брат, его не пустила. Тогда он явился к моему старшему брату Олегу на работу с раскрытым паспортом. Потом мы с Олегом были у него в гостях. Дочь Ира – плохонькая художница, работала в Кремле. Всем семейством стали жаловаться на евреев – заели бедную девушку! С таким чувством цвета, как у этой профессионалки кисти, и я бы заел! Тогда мы с Олегом стали хвастаться женами, особо упирая на их еврейское происхождение. Больше мы туда ни ногой, я ни адреса, ни телефона не знаю. Олег телефон сохранил и как-то позвонил племяннице. Та сказала, что Юра в начале 1980-х умер.

Дядя Коля сначала появился в моей жизни угрозой. В войну его мобилизовали, но направили не на Запад, а на Восток, к тому же – Дальний. Ожидались боевые действия со стороны Японии. Так что мы обитали в двух комнатах – нашей и дяди-Колиной. Там еще жила масса народу – мамины сослуживцы, гости из Ярославля. Но в 1946 году дядя Коля вернулся. Все гости срочно выехали из дома. А мне строго внушали, что теперь в большую комнату просто так не придешь.

И действительно – важный, вечно насупленный, сердитый, дядя Коля умел на всех наводить беспричинную робость. Собственно, почему беспричинную? Ему ничего не стоило на кого угодно наорать. Он никогда не скрывал своего раздражения, но нераздраженным бывал крайне редко. В детстве я его боялся, выросши, – смеялся над ним.

– Олег, давай играть: ты будешь Миша, а я дядя Коля.

– Давай.

– Михаил, пошел вон!

Мама рассказывала, как расстроился отец, застав нас за этой игрой.

Дядю Колю оберегали. Он был заместителем главного врача роддома № 18 на Гольяновской, часто его поднимали ночью и вызывали на операцию. Рассказывали, что мимо постели не пропустил ни одну медсестру. Он был туповат, но усидчив. Когда преподавал на фельдшерских курсах, заучивал конспекты наизусть. Профессию выбрал отцовскую, но звезд с неба, в отличие от деда, не хватал. При всем том специалистом (дедовская выучка) был отменным. Я как-то с домашним поручением приехал к нему на работу и был потрясен эффектом преображения: там, в роддоме, это был совсем другой человек. Шел по коридору, а за ним – свита врачей и сестер – очень доброжелательный, кого-то из свиты внимательно выслушивал, и чувствовался вполне заслуженный авторитет. При этом никакого страха вокруг него не ощущалось. Правда, едва Николаю Сергеевичу исполнилось 60, его выпроводили на пенсию.

В доме дядюшка был сущий тиран. После его смерти, конечно, локти кусал, что ни о чем его не расспрашивал. Хоть и был он порядочно труслив, однако свидетельство о дворянстве сохранил именно он. Но к нему невозможно было подступиться. Гораздо приветливее, человечнее была его жена тетя Соня – Софья Алексеевна, урожденная Козлова, из таганских купцов. Она работала в Моспроекте в мастерской Л. Полякова, но в 1958 году из-за туберкулеза вышла на пенсию. Тут она как-то опростилась, вся ее интеллигентность куда-то подевалась: как спущенный мяч. 20 августа 1967 года у дяди Коли был день рождения, который мы с Олегом проигнорировали, исчезнув из дому, а когда вернулись, застали картину ужасную: тетю Соню увезли в больницу с инсультом. Полный паралич, первое время даже речь отнялась. Дядюшка громогласно стенал и возмутил нас с Олегом пассажем, который мы ему до смерти не простили: «Да, у Вацлавны (нашей мамы), если давление поднимется, кровь носом пойдет – и все, а Соне вон как!». Любимая фраза Николая: «Барином родился, барином и умру!». Но Господь ему удружил – до самой смерти горшки таскать. Грехи свои он, конечно, искупил. И меня гложет совесть, что 13 декабря 1973 года подавил я порыв навестить его в больнице, а на следующий день он умер.

И вот папа. Константин Сергеевич Холмогоров. Родился 17 февраля 1904 года. Прожил всего сорок сорок четыре года. И я о нем преступно мало знаю. Учился на факультете общественных наук (бывшем философском) МГУ и бросил после второго курса. Параллельно поступил в консерваторию, ее он закончил по классу фортепьяно профессора Самуила Евгеньевича Фейнберга в 1929 году. Есть фотография С. Е. Фейнберга в окружении учеников того выпуска. Поскольку моя жена Алёна – внучатая племянница Самуила Евгеньевича, в ее архиве точно такая же. В папиной записной книжке начала 20-х годов нашел адрес и телефон его университетской однокурсницы Эммы Григорьевны Герштейн. Позвонил. Вступавшая в столетие, она ничего не помнила. И опять досада: попалась бы мне эта запись до 1972 года. Я с ней познакомился в Комарове, она была тогда в твердой памяти. Но вот что интересно: в том телефонном разговоре Эмма Григорьевна произнесла фразу о годах ученья в МГУ ту же, что я слышал от мамы со слов отца: «этот университет ничего мне не дал». Еще бы: в 1922 году лучших профессоров, к которым они стремились, выслали. Сохранилась папина зачетка с росписью Бердяева.

После консерватории отец много лет не мог устроиться по специальности: мешало дворянское происхождение. Видимо, из снобизма идти в кинотеатр тапером не захотел. Наконец, в 1937 году устроился в железнодорожной школе учителем пения и в первый же учебный год поставил с учениками «Майскую ночь». Только после этого попал в музыкальное училище Сокольнического района и музыкальный техникум им. А. К. Глазунова. В обоих заведениях был заведующим учебной частью и преподавателем – теории и истории музыки и класса фортепьяно.

Отец был человек несомненно талантливый, не реализовавшийся в силу завышенных требований к себе и лени одновременно. Ну и отсутствия везения. Сохранилась его по-юношески наивная, но с тонкими догадками курсовая работа о Канте. Впрочем, об отцовских философских взглядах судить не могу: после этого была целая жизнь. Очень страдал в войну, что, против собственных убеждений, придется стрелять в людей. Обошлось: в тотальную мобилизацию 17 октября 1941 года призвали и его, но как нестроевого отправили пешим шагом на восток. Дошел до Ногинска и попал в госпиталь. Инфаркт, который не установили, а погнали, едва отдышался, дальше, в Муром. Там он работал на химзаводе со свинцовыми парами: в мирное время туда не брали блондинов – слишком широкие поры, куда проникали ядовитые испарения. У отца это кончилось общим заражением крови и экземой. Комиссовали, но ненадолго: призвали снова, да еще в войска НКВД – был в Одинцове комендантом женского лагеря для «указниц» – опоздавших на работу свыше 15 минут и по какому-то калининскому (разумеется, сталинскому) указу 1940 года приговоренных к двум годам не самых каторжных лагерей. Кстати, однажды такая беда случилась с маминой подругой. Что придумала моя мудрая мама? Она обзвонила все вокзалы и выяснила, что на Ленинградском опоздал утренний из Подсолнечной, где жили наши друзья. На него и свалили. А так бы пришлось отбывать двухлетний срок в лагере, которым в войну командовал отец. Должность хлебная, но не для моего папы: он еще что-то доплачивал из своего сержантского жалованья. После этого был писарем. Помню посещения в казарме на Большой Спасской, но очень смутно. Из войны папа вышел полным инвалидом. Он думал, что у него неизлечимый тогда туберкулез и сильно запил. На самом деле – сердце. Инфаркт за инфарктом. При вскрытии обнаружили 9 рубцов на сердце. И 8 августа 1948 года он скончался.

Мама Утлинская Анна Вацлавовна. Родилась 19 апреля 1907 года. Скончалась 4 декабря 1979 года. О ней – потом, это вся моя жизнь.

Дед Вацлав Оттонович Утлинский родился 27 сентября 1881 года, погиб в бою у города Станислава (Ивано-Франковск) в мае 1915 года. Происходил из древнего шляхетского рода, в 1831 году лишенного дворянства (дед деда Лев участвовал в восстании Иоахима Лелевеля). Кто-то из его предков был женат на француженке, так что и французская капля гуляет в моей крови. Дед был исключен с волчьим билетом из последнего класса реального училища (они с одноклассником выкрали ночью из православной церкви гроб с телом учителя, тоже католика, и перенесли в костел). Работал на железной дороге: накануне Первой мировой войны был начальником крупной станции на Виндавской дороге, кажется, Режицы, ныне по-латышски Резекне. Я немного на него похож. С его гибелью почему-то ассоциируется вальс «На сопках Маньчжурии». От Первой мировой мелодий не осталось, а в русско-японской он тоже участвовал. 28 сентября 1962 года, в день святого Вацлава по католическому календарю, у меня родился сын. Разумеется, получил имя прадеда.

Бабушка (Бабока, по-домашнему) Александра Николаевна родилась в феврале 1884 года, умерла в феврале 1958 в Ярославле. Урожденная Грязева. Прадед Николай Иванович был состоятельный крестьянин, дети получили образование. Бабока окончила Уржумскую гимназию. От нее остался девичий альбом, очень смешно иллюстрирующий вкусы уездных барышень, но никак не совпадающий с тем ее обликом, который запомнился внукам. В моих глазах она целиком вписывалась в образ классической русской бабушки, как в гончаровском «Обрыве».

Мама была старшей из детей. Ее брат Георгий Вацлавович, дядя Юра (30 апреля 1910–10 января 1975), знаменитый в Ярославле спортсмен, завкафедрой физкультуры в Ярославском пединституте, бывал у нас редко. Зато тетушка Галина Вацлавовна (9 сентября 1912–26 мая 2000) была рядом всю жизнь. Тетя Галя была попроще мамы, но добрее, хотя в детстве от нее и доставалось: за дело, разумеется.

Дядю Юру я знал плохо, в Москву он приезжал на своем «Москвиче» только до ближайших к городской границе гастрономов, где закупал продукты в голодный областной центр. В 1972 году мы с ним всю ночь проговорили. Но он о себе ничего не рассказал, только меня расспрашивал. Жена его Ольга Васильевна, тетя Ляля, была из мещан, и характер имела соответствующий, плела против мамы и тети Гали мелкие интриги, доносила о них Бабоке какие-то сплетни. Говорят, была отменным фтизиатром, руководила областным диспансером.

Мама была человеком сильного, героического (не геройского) характера, недюжинного ума и проницательности. Как она вырастила двух балбесов 6 и 16 лет, оставшись вдовой? Она окончила Педагогический техникум с сельскохозяйственным уклоном им. товарища Л. Д. Троцкого – вот и все ее образование. Из-за болезни связок учительствовать не могла и всю жизнь проработала на мелких канцелярских должностях, чаще всего – инспектором отдела кадров. Зарплата нищенская, только к концу жизни стала получать 140 – почти среднюю по тем временам. Она была авторитетна всюду: среди подруг, на работе, в нашей коммунальной квартире. Правда, и авторитарна, меня она подавляла своим сильным характером, унаследованным от Грязевых. Свойство крупной личности: мама не могла затеряться в толпе. Шельма, меченная Богом. При том, что, в отличие от отца, яркими дарованиями не блистала. Доставало интеллигентности. Но подлинной, той, о которой сказал академик Лихачев: «Интеллигентом нельзя притвориться».

Олег, мой братец, родился 1 сентября 1932 года, а 23 марта 2002 года скончался, как мама и дядя Юра, от рака легких. Отношения наши были отягощены неизжитыми комплексами «старший – младший» с редкими порывами природной, почти животной братской любви. У Олега были гуманитарные наклонности, но жизнь их задавила. Когда умер папа, Олег остался на второй год в 8 классе, пришлось школу бросить, и он поступил в Ярославский строительный техникум. Кончил уже в московском, работал десятником и прорабом на стройках, потом тетя Соня устроила его в «Моспроект», а ученье он продолжал в вечернем строительном институте. После института перешел из «Моспроекта» в «Гидропроект», работал в Братске, где, по собственному признанию, стал настоящим конструктором. Видимо, серьезным: в проектном институте Минздрава России был сначала главным конструктором, потом – главным инженером, откуда ушел во всесоюзный институт «Союзкурортпроект». Ровно в 60 в результате местных интриг ушел на пенсию, а в 1994 году вместе со своей бывшей сотрудницей создал фирму, которая уничтожила в конкурентной борьбе институт Минздрава, живший по-советски под управлением коммунистки, когда-то изводившей Олега кляузами.

Вот, наконец, и ко мне подобрались.

Я был дитя и внук мировых катастроф XX века.

Зачат я был между словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» (Молотов, 22 июня 1941 года) и «Братья и сестры… К вам обращаюсь я, друзья мои» (Сталин, 3 июля). Мама, когда я спросил ее об этом, подтвердила: в ту пору было не до контрацепции. У них с отцом, судя по переписке, тогда был разлад, дело подходило к разводу. Как, впрочем, и после войны, когда отец, чуя близкую смерть, запил, а мама не могла понять отчего. Похоже, она вообще поняла его уже после кончины.

Итак, я дитя не любви, как старший братец, а тревоги. Возможно, это каким-то образом сказалось на моем духовном существовании. Поскольку родился я в весенний праздник Благовещения, мое появление на свет предвещало победу, хотя даже трагедии Харькова и Сталинграда были впереди. По маминым рассказам, в предречевом детстве я обладал пророческим даром. Точно предсказывал салюты и приходы отца. С утра твердил «Бам-бам!» или «Папа!» – «Миша, голубчик, только вчера был салют!» – «Бам-бам!». Включают радио, а там Левитан: «Нашими войсками освобожден город…».

Салюты эти я помню. Бывало, они даже днем гремели. Папа тоже появлялся внезапно, посланный в город с курьерскими обязанностями. Когда он меня целовал, кололся щеками. В военной форме у папы был очень суровый вид. Он вообще выглядел гораздо старше своих лет.

И куда подевался тот пророческий дар? Если и сбываются какие-нибудь взрослые предсказания, так это благодаря логике и кое-как усвоенному историческому опыту, который и детям не передашь – им, видите ли, неинтересно. А посему – пусть шествуют по ржавым граблям, исколовшим нам ноги и набившим гору шишек на некогда ясных лбах.

Со мною в животе мама пережила бомбежки Москвы и дежурства на крыше с тушением бомб-зажигалок. Одна попала в наш задний двор и уничтожила двухэтажный корпус 31 августа 1941 года. Родители были в тот день в гостях за городом и увидели уже руины. А в нашей комнате образовалась трещина на потолке, которая не поддалась ни одному ремонту. В ту же бомбежку разнесло летний театр в саду «Аквариум» – «Варьете» в «Мастере и Маргарите». Роясь в его руинах, находили массу интересных бутафорских вещиц. Но в 1958 году руины обнесли забором, за которым еще через год вырос Театр им. Моссовета. Мама пережила панику 16 октября и приняла решение, если немцы возьмут Москву, идти пешком в Ярославль по пути Наташи Ростовой. В общем, много чего она пережила, передумала, перечувствовала, как каждый москвич, которому война отнюдь не мать родна.

Когда у мамы начались схватки, позвонила в ближайший роддом в Леонтьевском переулке, кажется, имени бесплодной Крупской (С тактом у большевиков все было в порядке: если роддом, то или имени бесплодной Крупской или старой девы Клары Цеткин), где родился Олег. «Да-да, – сказали, – приезжайте». Приехала. Там – солдатский госпиталь, и всеобщее ржанье. Но надо знать мою маму. «Хорошо, я прямо у вас начну рожать!» Всполошились и сами отвезли на Большую Молчановку, 7, в роддом Грауэрмана.

7 апреля 1942 года ровно в полдень с третьим сигналом радио (их тогда было не шесть, а три) я издал торжествующий вопль. Через девять часов после моего рождения объявили воздушную тревогу. Рожениц позвали в бомбоубежище. Брат маминой подруги в одну из первых бомбежек погиб, погребенный в бомбоубежище разрушенным домом в Лаврушинском переулке. После этого мама ни в каких бомбоубежищах от судьбы не пряталась. Отказалась и тут. «Тогда, мамаша, ребеночка мы принесем вам». Так я совершил первый и последний подвиг в своей жизни.

Ну что сказать о нашем поколении? Мы последние, кто зубрил математику по гимназическим учебникам А. П. Киселева, задачнику г-жи Березанской (арифметика) и Рыбкина (геометрия). Шедшие за нами алгебру учили по Барсукову.

Мне ли рассуждать на эту тему, если с шестого класса я не вылезал по сим славным предметам из двоек? Лишь в последнем, десятом классе под угрозой неполучения аттестата и с помощью учителя 23-й школы Александра Федоровича, сильно смахивающего пьющим ликом на Макара Девушкина, я вдруг прочувствовал радость чистой мысли при решении замысловатых алгебраических и геометрических задач. Даже Бином Ньютона дался мне тогда с головокружительной легкостью. Хоть всю математику с начала проходи, заштопывая дыры невыученных теорем!

И неуемную жажду учиться, учиться систематически я испытал к концу пятого курса института, когда все уже было позади.

Как-то странно я развивался: замедленно и скачками, одолевая пропасть. Черта эта родовая. Многих Холмогоровых за неуспеваемость выгоняли из семинарий, а жизнь они кончали профессорами, статскими и действительными статскими советниками. Олег остался на второй год в 8 классе, а на пенсию уходил с поста главного инженера всесоюзного проектного института.

Видимо, таким же спохватывающимся разгильдяем был наш отец. Дядя Шура, хоть и кончил гимназию с блестящим аттестатом, что-то долго проходил университетский курс. А перед смертью корил себя за лень: не стал, как мечталось, университетским профессором литературы и кончил дни свои простым учителем в малороссийской дыре – Овидиополе.

Себя помню с удивительно раннего возраста, около двух лет. Жил я на два дома – наш № 28 по улице Горького и «у Марьи Григорьевны» в доме № 17, он тогда назывался «дом под юбкой». Над угловой башенкой до 1958 года стояла гипсовая скульптура балерины, по слухам, моделью служила Ольга Лепешинская. Без нее купол выглядит каким-то опустелым. Квартира была на четвертом этаже с балконом, окна смотрели на Козицкий переулок напротив, но главное – в этом доме топили. Марья Григорьевна, добрая старушка в синем в белый горошек переднике (его помню отчетливо), была по профессии патронажная сестра, идеальная няня.

Легенда. 7 ноября 1942 года. Меня выгуливают на балконе. Каким-то чудом мама заглядывает туда и видит: на моем лице сидит крыса. Мама, панически боявшаяся маленьких мышек, отрывает от меня голодную крысу и бросает ее с балкона. Шрамы на лице были видны лет до семи. Вторая легенда – о моем везении. В войну заботливое государство одаривало младенцев разными льготами: то мыло бесплатное, то молоко, то карточки какие-то особые. Льгота ограничивалась возрастом младенца: аккурат, таким, из которого я только что вырос.

У Марьи Григорьевны со мной играла девочка-подросток Наташа. Однажды она нечаянно разбила цветочную вазу и очень плакала над осколками. Наташа умерла в 1944 году от скарлатины, но я ее ясно помню: темно-шатеновые волосы, две довольно длинные косы, школьная форма и светло-серое платье. Ваза укрепилась в памяти моей младенческой фотографией, она там присутствует рядом с щекастым ребенком – и это дитя войны? Такая же по форме ваза долго жила у нас дома и была из моих любимых вещей: ее разбило ураганным порывом в 1976 году. В большой комнате с балконом висел на всю стену ковер. Почему-то помню купание в ванночке и красную пластмассовую рыбку, ее запах. И запах той квартиры. В 1964 году я застал освобождение жилого дома для конторы (проектное бюро при «НИИАсбестцементе», где я подрабатывал). И вдруг из подъезда обдало теми запахами, которыми был полон дом Марьи Григорьевны, – детского мыла, пластмассовой игрушки, еще чего-то очень родного.

Помню себя у подножья Пушкина на Тверском бульваре. Почему-то зимой, помню, как лепил снежок. Вновь нахлынуло, когда впервые прочитал начало цветаевской книги «Мой Пушкин». В детстве у нас с Мариной Ивановной был одинаковый Пушкин. Под памятником Пушкину видел дневной салют по поводу освобождения от фашистов очередного города.

У меня были удивительные погремушки. Только совсем взрослым понял, что они собой представляли. Это были корпуса противопехотных мин, начиненные дробью. Жестяная коробочка окрашивалась в голубой цвет и скреплялась с деревянной ручкой, окрашенной красным. И наоборот: красная коробочка на голубой деревяшке. Обе они хранились в моем игрушечном хламе лет до семи-восьми, на ручках – следы моих младенческих зубов. Играя на балконе, я уронил этот продукт конверсии на голову майору. Из-под фуражки пошла кровь, и взрослые ужасно перепугались. Майор вычислил траекторию полета, поднялся на четвертый этаж, вернул погремушку, пролжепророчествовал: «Вырастет – минометчиком станет». Не стал, даже наоборот: вырос пацифистом. И слава Богу.

В гостях хорошо, а дома лучше. Еще одна легенда. Мама вела меня к Марье Григорьевне, но стоило дойти до Музея революции, я каждый раз вырывался и шествовал обратно. Тогда мама решила меня перехитрить и повела по другой стороне. В первый раз сошло: слишком поздно обнаружил обман и стал вертеть головой почти у кинотеатра «Центральный». На следующий день, дойдя до Музея революции, пусть и по другой стороне, я вырвался и опять пошел обратно. Пришлось брать на руки и нести.

Во дворе Музея революции лежали серебристые аэростаты. Их не убирали, по-моему, года два-три после войны. Такие же из окна троллейбуса видел во дворе института Склифосовского. Всегда изумляло название улицы Газгольдерная. Оказывается, газгольдеры – это как раз те самые дирижабли, аэростаты воздушного заграждения, которыми я любовался в детстве. Но все же лучший памятник человеческой глупости, запечатленный в московской топонимике – 2-й Магистральный тупик.