Hajm 260 sahifa

1930 yil

12+

Kitob haqida

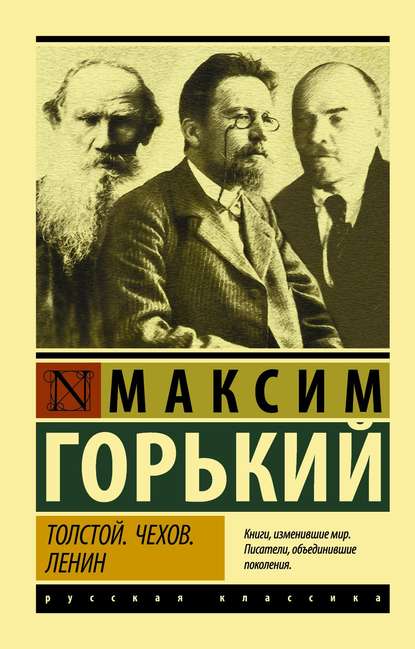

«Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, – мысль о Боге» – такова ключевая идея самого известного и замечательного из литературных портретов Горького – мемуаров о Льве Толстом. Но что же в общении с великим писателем заставило автора прийти к другому, весьма неожиданному выводу: «С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»? Горький, в котором литературный талант всегда сочетался с острой наблюдательностью прирожденного журналиста, постарался проникнуть за маски публичного образа гениального русского писателя.

В сборник также вошли воспоминания о Чехове, Ленине и других знаменитых современниках, оставивших яркий след в отечественной истории и культуре.

Boshqa versiyalar

Sharhlar, 5 sharhlar5

Рубеж 19-20 веков – ключевое время для понимания грядущих общественных процессов и потрясений в России.

На самом деле книга очень современная, т.к. поднимает по сути вечные вопросы: художник и общество, общество и власть, общество и религия, смысл человеческой жизни.

По новому открыл для себя М.Горького как тонкого наблюдателя человеческих душ, ироничного (самоироничного) мастера слова, глубокого знатока описываемых событий.

Мне очень интересно было читать заметки человека столь тесно общавшегося с историческими личностями такого масштаба... И я ему верю.

Классная историческая вещь!

Горький мастерски описывает исторические фигуры России: сочно реалистично и очень интересно!

Читать одно удовольствие

Завершая личный моб чтения произведений Горького, я выбрала данную книгу, прежде всего, для знакомства с мнением писателя о В.И. Ленине, ведь после достаточно явной критики большевиков в сборнике «Несвоевременные мысли» было интересно увидеть, в каком ключе опишет автор свои отношения с партийным лидером. Не менее интересно было прочесть и о беседах Горького с Л.Н. Толстым, хотя ранее я не считала себя поклонницей мемуаров, оказалось, что они весьма занимательны, если рассказывают об интересной тебе личности и показывают нам писателей не только как мастеров своего дела, но и как обычных людей, весьма земных и далеких от идеала. Но самыми приятными в этой книги оказались портреты Чехова и Короленко, хотя мнение Алексея Максимовича о Гарине-Михайловском и Софье Андреевне Толстой прочесть также весьма познавательно.

Рассказы о Сергее Есенине и о Леопольде Сулержицком получились более проходными, потому что о поэте тут совсем небольшая зарисовка, а об этом театральном режиссёре я ранее не слышала, так что его история не была увлекательной, хотя и открыла новое о деятелях той эпохи. Также занимательно было читать и о Савве Морозове, тут не только очерк о знакомстве с известным промышленником и описание его необычного дома, но и в целом о трагичных событиях 1905 года и революционных настроениях в городе. Хотя, опять же, все описано весьма кратко, так что это именно заметки, небольшие статьи, а не подробные жизнеописания известных личностей.

Вот только с моей точки зрения, сборник получился неполным, как минимум тут не хватает воспоминаний о друге Горького – Леониде Андрееве. Я читала эти воспоминания отдельным изданием Максим Горький - Леонид Андреев , но, думаю, логично добавить в эту рецензию мои впечатления о нем. Интересно, что история об Андрееве могла бы получить рейтинг 16+ или даже 18+, настолько откровенно Горький рассказывает о пьянстве друга, переходящем в многодневные запои, о походам к «девкам» и о попытках вытащить приятеля из этого омута. О мрачном самокопании, теме смерти и сумасшествия в творчестве и в будничных размышлениях, об отсутствии интереса к чтению и некоторой ограниченности Леонида. Неожиданно было встретить знакомые сюжеты из творчества Андреева и узнать, что герои произведений были отражением дружбы-вражды с Горьким (как, например, в рассказе Мысль)

Подводя итог, вряд ли этот сборник можно назвать чем-то выдающимся, он весьма ровный и спокойный, без открытий и нравоучений, просто воспоминания о людях, с которыми сталкивала судьба, о тех, кто оставил яркое впечатление или же значительный след в жизни Горького. Так что рекомендую это книгу поклонникам писателя и любителям мемуаров об известных личностях конца ХIХ-начала ХХ в.в.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, – это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую. Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие». — Все пропало, – говорили они. – Все разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее: — Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм… А может, увеличить бутерброды? Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель. — Что это вы делаете? — Смотрю – не сырые ли простыни. Я не сразу понял: зачем ему нужно знать – какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил: — Вы должны следить за своим здоровьем.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей. Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а – мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя. Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку – Человеку с большой буквы.

В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он – политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа. Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню. Так думал я 13 лет тому назад и так – ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но – «написано пером – не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках – учимся» – часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений. Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить – и переоценил – мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно – на старости лет.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, – я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, – в ней нет уже ничего хорошего.

Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает: — Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках – не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм – просто.

... — Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это – ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам. А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительные силы… Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя… Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными приобретениями и в ничтожных дозах уделяли их для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру – в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут побеждены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика…

По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика… В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, – не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? – удивленно и гневно спрашивал он. – Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы – что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? – спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа – нет.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качеством, свойственным лучшей революционной интеллигенции, – самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева: «Люди живут плохо – значит, я тоже должен плохо жить». В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам.

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: — Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, – должность адски трудная!

— Загадочный вы человек, – сказал он мне шутливо, – в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям – романтик. У вас все – жертвы истории! Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Его чуткость к формам речи казалась мне – порою болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку – отвратительно! Меня едва не стошнило.

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, – я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи; идиот говорит: «Осел – добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпилептик. Будь он здоров – его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен – весь мир болен…

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это – вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо.

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

Он не слушает и – не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности – он не спрашивает, а допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва». Вы знаете – он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, – но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и – повторю – деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете – заставить!

И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность – явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, – даже и в дневнике своем, – молчит и, вероятно, никогда никому не скажет.

Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это – главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится – на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал – плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом – ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю – почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и все – не так было, все проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, – вы читали его?

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте – озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да – кстати, и над муками ее.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Xoлcтомepa», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, – представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

А насилие – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» – это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда выдумываете – у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды… Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших – все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде. Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем. — Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы – сомнительный социалист. Вы – романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., – он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Все мы – ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг – станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого – убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи: — Вот поэтому я и говорю, что художество – ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, – почему интересно это, зачем нужно?

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим: «Русская женщина – вот лучшая женщина мира!» Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками: «Вот – р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!» Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы. Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть. Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Наконец – жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее. Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого, снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, – роль неоспоримо очень тяжелая и ответственна..... Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека.

...говорю обо всем этом не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе – страшно устала, что вполне понятно. В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее. В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, Софья Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людьми, плохо выдумавшими себя. Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия. А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее. Вот и все.

Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас – это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров

Подумав, он добавил негромко и мягко: — В России честный человек – что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей…

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, – говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. – Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто – характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, – мол, тоже на земле живу! Вот видите, – могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором…

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию. — Странное существо – русский человек! – сказал он однажды. – В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни – простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, – об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а «защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе.

Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов малозаметен полный горького упрека их внутренний смысл. Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их. Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» – эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, – паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и – бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников

Мемуары о Ленине, на мой взгляд, в этой книге не уместны. Горький, как мемуарист не очень. Слишком много предвзятости. В частности, это касается воспоминаний о Льве Толстом. Какими бы эпитетами автор не награждал Льва Николаевича, но между строк отчётливо проявляется неприязнь