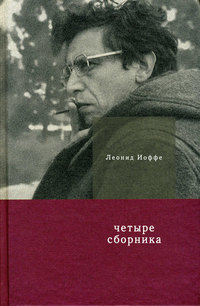

Kitobni o'qish: «Четыре сборника»

О Леониде Иоффе

Леонид Иоффе родился в 1943 году в Самарканде, в эвакуации. После окончания войны жил в Москве. Окончил знаменитый мехмат – механико-математический факультет МГУ, потом аспирантуру при кафедре функционального анализа. С юности писал стихи, которые до начала 70-х годов распространялись только в самиздате.

В 1972 году Иоффе уехал из России и с тех пор жил в Израиле, в Иерусалиме. Преподавал математику в Иерусалимском университете. Публиковался в русских зарубежных журналах: «Континент», «Эхо», «Время и мы» и др. В 1985 году получил премию имени Р.Н. Эттингер «за русские стихи в Израиле».

Три первые поэтические книги Иоффе были изданы в Иерусалиме: «Косые падежи» (1977), «Путь зари» (1977), «Третий город» (1980) – и лишь в 90-х годах переизданы в России. Две последние книги вышли уже в Москве: «Голая осень» (1999) и «Короткое метро» (2001).

3 июля 2003 года Леонид Иоффе умер после долгой и тяжелой болезни.

Эти краткие сведения мало говорят о жизни Леонида Иоффе, главным содержанием которой были все-таки не фактические обстоятельства, а русская поэзия.

В начале 60-х годов прошедшего столетия она, русская поэзия, старалась смотреть вперед, но при этом постоянно – и почти непроизвольно – оглядывалась назад. Молодые авторы, пытавшиеся одолеть советское безъязычье, искали помощи в том числе у поэтической традиции. Понятно и вполне объяснимо их особое внимание к тому времени, когда эта традиция переходила в новое состояние и почти переставала существовать: к 20-30-м годам прошлого века, а по именам – О. Мандельштам и М. Кузмин, К. Вагинов и А. Введенский. Подобное внимание – не симптом неоклассицистического направления, но попытка уловить сегодняшнюю жизнь традиции вне готовых форм, вне привычного стихосложения. Испытания, имеющие целью определить реальное состояние языка.

Стихи Леонида Иоффе середины-конца 60-х демонстрировали это особенно наглядно. Они как будто сохраняли все традиционные поэтические качества. Неожиданным было то, как они их сохраняли: словно в другой концентрации, с повышенным напряжением, с какой-то завораживающей экзальтацией. Стихи говорили о привычных, часто будничных вещах, но в самих стихах не оставалось ничего будничного, любое слово там шло как на праздник, как на парад.

По мнению живущих всех

лег злак, недопоенный солнцем, —

чтоб вашим глазынькам сколоться

об иглы аховых потех.

Иоффе – поэт крайних языковых переживаний, почти эротически ощущающий слово. Рабочим исполнением этого дара стало проявленное еще в ранних вещах специфическое двуязычие, а точнее – присутствие двух языков в одном: диковинно пересоставленная двойная речь. Поэтическое высказывание Иоффе сохраняет экономное изящество разговорной реплики, но это разговор на другом языке: особенном, новом для нашего восприятия, архаичном и живом одновременно. Сложное плетение двойного кода и балансирование на грани смысловых темнот – основа поэтической техники Иоффе, не допускающей просторечия даже в прямом сообщении. Слова, сдвинутые с привычных позиций, начинают искать новые места и новые связи. Новации здесь не самоценны, почти вынуждены. Они рождаются из попыток избежать стилизации, сделать текст живым и вибрирующим, создать сплошную текучую стиховую ткань.

Поэтический опыт Иоффе соотнесен с той тонкой материей жизни, где личные интуиции подхватываются и опережаются движением самого языка. В нем есть осознанная выделенность, – предельное уклонение от соблазнов оркестровки и комбинирования чужих идей. Среди всех известных мне авторов Иоффе наиболее последовательно ведет какую-то «чистую линию» и так соединяет слова, чтобы природа их изменилась на иной, гармонический лад. Чтобы стихи соответствовали тому жизненному состоянию, когда взор и разум открыты и напряжены до предела.

Существованием Леонида Иоффе в русской поэзии можно иллюстрировать само понятие «литературный факт» – его происхождение и его бытование. Для последнего, как выясняется, необязательны ни широкая известность произведений, ни тем более личная активность автора. Стихи сами выбирают образ присутствия, и у состоявшейся поэтики есть только одно время – настоящее. Именно здесь родовое отличие от утраченного и вновь обретенного времени прозы, и здесь же ответ на тревожащий каждого автора вопрос: как умещаются четыре десятилетия сознательной жизни в четыре небольшие поэтические книжки? Что есть этот перекрывающий целое стиховой «остаток»? Его природа необычайно ощутима в стихах Иоффе. Это какой-то звучащий иероглиф – языковой слепок самого события существования.

Повязало сторонних становье,

стало местом на двор и на дом.

Виноградное солнце сквозное

разномастных вязало родством.

Позднее (и уже в другой стране) эти свойства помогали Иоффе осваивать новую для русского языка реальность. «Иоффе поселился в Иерусалиме и стал одним из первых русскоязычных поэтов, попытавшихся включить в свои вещи и метафизический, и визуальный ландшафт вновь обретенной страны» (3. Зиник). Четыре (основных) сборника Иоффе это четыре возраста одной поэтики, одной гармонической системы, но и четыре состояния душевной зрелости. Кажется, что автор задается такими предельными вопросами, что остается наедине даже не с самим собой, а только с выделенным веществом утраты. Эти стихи – нотная запись времени, ощущаемого как проникающее ранение.

Много позже, в 1986 году во время присуждения ему израильской литературной премии Иоффе сказал о самом для себя важном: о поэтическом магнетизме, о границе «между самонесущими стихами и коверкающим поэтический вкус эпохи версификационным повествованием». «Самонесущие» звучит не очень ловко, но я до сих пор не нашел, как бы иначе определить стихи, не имеющие другой опоры, кроме внутренних оснований: побудительного ритма и возникающего из ритма строя. Стихи, которые сами по себе.

Их необходимость и достаточность. Их открытость и незащищенность. Слово, сотканное за долгие годы из тины жизни и собственных нервов. Их органическая, кристаллическая выстроенность – но и зыбкость, порывистость, смутность. Как это сочетается? На его вещах словно лежит световой рефлекс – отсвет изменчивой водной поверхности. Безупречное чувство стихового ритма было в нем всегда, еще в самых ранних вещах. Он, вероятно, с ним родился. Его речь не тянется, а взмывает и падает. Смысл идет вслед за звуком, уходит вслед за звуком в какие-то неведомые области. И сердечный такт повторяет за ними все их движения.

Многое уходит, но звук остается: открытый звук, – небывалый и незабываемый.

Михаил Айзенберг

Косые падежи

Из ранних стихотворений

* * *

н. л.

Мне не хочется думать о Боге

и дивиться на невидаль дней.

Человек вспоминает о боли,

когда боль уже сходит на нет.

И когда унимаются боли

и слегка раздвигается мгла,

человек вспоминает о воле

и какой эта воля была.

А была, как прозрачное лето,

что иголками сосны видны.

И волхонка с подаренной лентой

из литой выбегала волны.

И глядела на мир, озаряясь,

и тихонечко шла по песку,

и холодные капли срывались,

не умея прожить на весу.

Это лето всё дальше и глуше.

Заплывает годов кутерьмой.

Были ленты и глаже и лучше,

а вот не было синей такой.

И нагнется к нему белоснежка,

что кувшинка в огромной реке,

и последняя женщина нежно

поцелуем скользнет по руке.

Она будет совсем молодая.

Та, которой давно уже нет.

Чьи глаза, ровно капельки, тают,

оставляя морщинистый след.

1964

* * *

Я болен, милая, я болен.

Мне невозможно жить и знать.

Мне очень трудно злую волю

Другой, не злою, заменять.

Я в черной куртке, с черным сердцем.

С нечеловечьим за стеной.

Есть только газ, чтобы согреться

От этой дрожи костяной.

Есть только редкие минуты

На миг возникших островов,

И пропасть – выходом не в шутку —

Для безоглядных смельчаков.

1965

* * *

Хуже нет, чем размеренно.

Так вот изо дня в день.

Ты попробуй-ка, дерево

в ушко узкое вдень.

Оживаешь урывками

и всегда невпопад.

Календарные рытвины.

Снегопад, листопад.

Вот проходит по улице

молодой старичок,—

сетка хлеба из булочной

у него за плечом.

С повтореньем повенчанный,—

моционом бредет.

Не придет никто вечером,

завтра днем не придет.

1965

Толедо

Ей не хватало лета.

Ей не хватало дня.

И вот она в Толедо

Уходит от меня.

Идет к неясным грозам,

К романтике во сне,

К боям, любви и грезам

В далекой стороне.

Тачанка отпылила.

Коня не подковать.

Но искрой опалило

Испанию опять,

Где строгая Гренада,

Веселая любовь

И девочка Отрада

На улице любой,

Где любят не в халатах,

На белых простынях,

А рядом с автоматом

В оврагах и в степях.

Ей дали невесомо

Выводят вензеля,

Оставив мне весь омут,

Где люди и земля.

А ей земля в новинку.

Во сне глазами пьет

Последнюю травинку

На родине ее.

Допить бы… Но тревожной

Упорной рысью к ней

Доходит гул дорожных

Осёдланных коней.

Допить бы… Но за далью,

Тревожа сон опять,

Испанские идальго

Выходят воевать.

У них простое дело.

У них прямая суть.

Чтоб яро жизнь летела

В распахнутую грудь.

Чтоб розово алела

Закатная гряда,

Чтоб воля песни пела,

Врываясь в города!

Опять она забылась.

Стоит, глотает снег.

И у меня заныло

То сердце, что на всех.

Его совсем немного,

Но хватит на нее.

Ведь там – даже намека

На снег не наметет.

Два поезда – валетом.

Платформа, я – один.

Всё так. Но не в Толедо

С ней поезд уходил.

1964–1965

* * *

Но ты же не такая.

Ты в листьях и цвету.

На что тебе «токаи»

За липкую цену?

А ты ведь вправду русая.

По-летнему вольна

Краса твоя тарусская

Венками изо льна.

Идет, как будто светится

Земною чистотой.

Не слюбится, не стерпится,

Останется святой.

Зрачки у ней росинками,

Как утро ото сна.

Сама она красивая,

Красивая сама!

Над нею небо нежится,

Девических ждет ласк.

И озеро Онежское

С нее не сводит глаз.

А дальше за Онегою,

Дремуча и стройна,—

Страна ее заветная,

Заветная страна!

Там демоны лесные

Всю ночь спокойно спят.

Им снятся сны слепые,

Без солнечных зайчат.

Но утро не зажечь им.

Всё отдано заре.

Грядущая из женщин

Проходит по земле.

1964, 1965

* * *

Небеса февраля над Москвою,

А внизу – облака холодов,

И весь город обложен зимою,—

И фасады, и крыши домов.

А девчонка всё ходит по городу

Под сезонный его тарарам,

И качается улица Горького

По обеим ее сторонам.

И к щеке, что по-девичьи впалая,

Прямо с неба доверчиво льнет

Одинокая бусинка талая,

Превращаясь в растаявший лед.

А сама она смотрит по-детски.

Ничего не видала еще.

Под усмешку загадочно-светских,

Белизною напудренных щек.

Но потом будут месяцы летние,

Каплей ярких и солнечных снов.

И девчонку, от нежности бледную,

Зашатает от ласковых слов.

И пойдет, позабыв про обычное,

По нетвердой ступая земле,

И трава, ко другим безразличная,

Колыхнется невольно за ней.

А пока нет ни солнца, ни сумрака.

Ожиданно и тихо у ней.

И торопится буднями сутолока

По асфальту, на гвоздиках дней.

Май 1964, март 1965

* * *

Деревянная платформа.

Город Павловский Посад.

Две косички в школьной форме

Провожали поезда.

Взгляд был низок, как порезан,

А сама цеплялась вслед

Человечкам, что по рельсам

Уносились ото всех.

Я опять ее увидел

Через годик, по весне.

И какой-то русый витязь

Шел небрежно рядом с ней.

По-привычному ходил он

Рядом с девочкой простой.

И она ему платила

Леденящей красотой.

Смотрит медленно, пристойно.

А вот все – ее рабы.

И глаза ее престольно,

Восхитительно правы.

И походка не как прежде.

И спокойна, и нова.

И заходится в надежде

На знакомство голова.

Что с ней дальше? Я не знаю.

А зачем мне это знать.

Цокай, туфелька резная,

Об асфальтовую стать.

Светлокосенький диченок

Носит графское манто.

Точно в зеркале, в девчонке,

С кем ходила этот год.

1964, 1965

* * *

Глядит ничье окошко

в Измир и в Анкару.

Я человечью кожу

меняю на кору.

Березовая корынька,

сосновая кора.

Постройте взрослым горенки

в прошедшее играть.

Кору срезают редко

и только на весну.

Ее ручьи и реки

без паруса несут.

И далеко, за листьями,

в диковинных морях

плывет она, смолистая

родиночка моя.

А здесь – мосты и будни.

Гранитная река.

Здесь лодочку не пустит

веселая рука.

За молодой четою —

преклонная чета.

За новой чередою

всё та же череда.

1965

Угол пушкинской площади

Вереницей модно циклят

и лавсан, и коверкот.

А две кепки мотоциклом

ладно входят в поворот.

Набекрень идут, на бровку.

И. кося на ободке,

эдак плавненько и ловко

загибают по дуге.

И, ковбойкой голосуя

за мечту тщедушных дев,

зазывающе газуют,

набирая дробный темп.

1965

* * *

Чего-то очень не хватает.

Макушка ткнется хоть куда.

А небо только намекает,

не объясняя никогда.

Глаза – по веткам и верхушкам.

Ни комнаты, ни потолка.

На елках летом нет игрушек.

Над ними летом облака.

1965

* * *

Моя судьба пока не злая.

А если что – так изнутри.

И жизнь обычная не знает,

как ею можно изнурить.

Какой ей быть тогда, какой же?

Недорогие лица звать.

Да только вскрикивать: доколе ж?

Да только в слезы целовать.

1965

* * *

Шапка книзу, и номер мой вынут.

Мне в солдаты – крутить, не крутить.

И московские девочки выйдут

до вокзала меня проводить.

Провожаться не больно в охоту.

Захмелеют, как обухи, все.

Рядовую увозят пехоту

в самой средней служить полосе.

Не на деньги служу, а на время.

Чередой позабыто вино.

Молодые солдаты не верят,

что мы тоже из дома давно.

Десять бань – и закончится выслуга.

На три года отмеренный долг.

Что тут мыслимо, что тут немыслимо…

Станет нечего думать о том.

1965

* * *

Господи, да что ж это такое?

Из тоски корзин не выплетать.

Покружив над крышами толпою,

птицы начинают улетать.

В Африку, крылатым надо в Африку,

на берег турецкий и любой.

У ларьков солдаты ходят с вафлями,

и дежурят стрелы в голубом.

За шедевры выданы полотна.

Нет музеев капелькам росы.

А со снимков – знатные пилоты

на скамьях бульваров городских.

Где-то знают, ждать или не надо.

Где-то видят, жить или не жить.

По подушкам крошится помада.

По девчонкам сходятся ножи.

А муравы сонные качает,

как тому и боле лет назад.

Маковки церковные печальны —

лишние предметы на глазах.

Научились, раз они умеют.

Поумнели, раз они умны.

Но шлифуют русскую камею

под резон подделанные дни.

А с Кремля курантами кричали:

распрямись до нового лица…

У России не было начала.

Как ее грядущим проницать.

1965

Тени суждений

* * *

Может быть, меня просто надули.

И я вышел совсем не такой.

Но весь мир, как огромная дуля,

вознебесился надо мной.

Неспособно стоять у порога,

за которым то мил, то не мил,

громоздится большой недотрогой

разноцветным укутанный мир.

Мне б не думать над этой диковинкой.

Разве мало людей и вещей.

Почему мы так тонко подкованы

даже в частном и даже вообще?

А стихи расплетают обнимку,

мудрецов утомляя собой.

Так сердечные стебли никнут,

обрастая обычной судьбой.

1965

* * *

Где-то сгинули напрочь миряне.

Им – узорчатая лепота.

В полнолуние над морями

мне – ломота

в височной и в затыльной

и в тысяче других —

не в камне, а застыла,

не капля, а долбит,

от мира ловит стружки —

тяните с нас за фук!

Разбросаны игрушки —

природою зовут.

Но пишет отплесками море

по суховатости земной:

дорожка лунная замолит

беспутно сникших за вином.

Расставит вовремя, не вовремя,

поименно разберет

нигде не оговоренный,

но выпавший черед.

1965

* * *

Глубь только кепкой нахлобучить.

А примерять нельзя никак.

На чем-то незаученном

учиться проникать.

Нащупанно и веруя,

без каменных морщин.

Докатываясь веком

к безвременью вершин.

До винтика, до точки

вбурились головой.

Обычным и прочим —

холод да вой.

Холод да вой,

да жар гулевой.

Щёки чохом —

ночка та.

Д’а чечётка

начата.

Выворачивай носки

от тоски и до доски:

Ой, венец, венец, венец.

Свету белому конец.

Разбирайте ложки,

отдирайте брошки.

Оплетайте гордых баб,

отлетай, который слаб!

Ой, венец, венец, венец.

Свету белому конец.

А конец не света бела,

а гуляния…

А с рассвета всем за дело,

за деяния…

1965

* * *

Забытые мотивы —

неловко и смешно.

На радость, как на диво,—

откуда снизошло?

На время – по привычке.

На лица – без любви.

Квартирные кавычки —

затхлый вид.

По истину? —

За морсом

без дыбы и ножа

высокие запросы

ублажать.

1965

* * *

Поэтов тешили исправно.

И под гитарные лады

философии и страны

перекладывались в дым.

Клубились думы чудные

горою пустяков,

и песни были чутонькой

от мира от всего.

Был край земли – поранишься —

кометовой тесьмой,

и люди – тем же краешком

от этого всего.

Беспамятство целебное.

Умением парим

обменивать на слепок

с мира мир.

1965

* * *

Глядишь на мир,

когда он мил,—

добрейший мим

наш внешний мир:

сегодня – то,

а завтра – сё,

ни то, ни сё

и то не всё.

Так припадая к лику

и чудесам его,

мы постигаем мимику

от мира от всего,

чтобы страдать от впечатления,

что не имеет продолжения,

и вновь пускаться в созерцание

для продолжения страдания.

1965

Косые падежи

* * *

Жить от вечера до вечера,

от стакана до вина.

Мне внутри, видать, помечено —

добредать.

Дни – полосками невсхожими

от сегодня до вчера.

Повзрослевшие прохожие

не играют в чур-чура.

А в отместку – всё высокое.

И деревья, и луна.

И край неба, морем сотканный,

пеленает пелена.

На неё нельзя непристально.

И нельзя издалека.

Забелеет море брызгами,

улетая в берега.

А на гальке и непринятым

можно камешки бросать

на изрезанные бритвами

паруса.

1965

* * *

Когда родное – не родное.

А чужого не любить.

Помири меня на крови.

Не губи.

По зубам – так перемыслили.

А в глазах такая тля.

У судьбы на коромысле —

два казенных короля.

От недолгого уюта

дверь открытой подержи.

Не заманишь тертых юбок

на косые падежи.

А которые приходят

на короткие места —

только около и вроде,

как перила у моста.

Но очерченно-красивые

за каштановой канвой

нарасскажут мне про зимнее,

налинуют про покой.

1965

* * *

Мимо женщины, вспять, и от ветра

в два винта завернуться плащом.

Белый лебедь, кирная таверна

и лиловый орнамент у щек.

Оборот. Кавалькада картинок

у домов, у щитов, у реклам.

Годы бедрами обруч крутили

и, как обруч, спадали к ногам.

Клонит голову набок – и сгинула:

неба нет за нее попросить.

А земля поносила и скинула,

если ей надоело носить.

Повести бы разговоры,

потянуть себя, побыть.

Заморщинятся оборки —

у живого прикупить.

Комковатых два тулупа.

Между ними начерно —

не поняв и не распутав,

не успевши ничего.

1965

* * *

Не сбылось и не сбудется.

А всего – ничего.

С нами стерпится, слюбится

и поляжет ничком.

Подходящими парами

завернемся в ночи.

Поучила жизнь-барыня

и еще поучи.

Озаренно бы сбиться

лет так эдак на сто.

В лоб и в руки синица —

век, засевший за стол.

1965

* * *

Душа обсосанной тянучкой

по языку катает след,

словами вяжется тягуче,

не прислонённая к земле.

Переполненно и глухо

жмурят дуру фонари.

Подари ей ночь полдуха,

четверть духа подари.

1965

* * *

У города слоистый

асфальт доделал цвет.

Шатаются солисты

без прочих эполет.

Бездельничают шатко.

Прохожий, прошипи!

И на три делят шаг их

прохожие шаги.

Две параллели серых —

смыкаться не резон.

Сползало небо сверху

на хлипкий горизонт.

И ветру горя мало —

облетная пора.

Так осень вербовала

деревья по дворам.

1965

* * *

и. к.

Отблестели ладони саблями.

Жизнь под улицы затекла.

По квартирам, шкафами сдавленным,

понаставлены зеркала.

Ты не взрослая и не маленькая.

Руки скрещены у окна.

На диване два круглых валика

напружинились допьяна.

Где ты, милая, моя летняя,

где ты смотришься в образа.

Изрешечены лица клетками,

наведёнными на глаза.

Ни тобою, никем не леченный —

хмель, по жердочкам навитой.

Где-то Волга, а где-то женщина

полотняная над водой.

1965

* * *

и. к.

Я не понимаю, ты какая.

Тронута нечаянным резцом.

Вечер от светильников мигает,

натемно сливаясь над лицом.

Высоко раскинуты запястья

над огнем купейных ночников,

рукавов надломленные части

из окна не смогут ничего.

И глазам в глаза не засветиться.

Всё

в стекло добротное ушло.

И толкнулись сплюснутые лица,

в занавесках пялясь тяжело.

1965

* * *

Рвет замшевые ночи

короткое метро.

Жалей меня, сыночек,

хоть каплей на ведро.

Не ставни и не шторы —

два рамочных стекла.

Одной она на что мне

панельная стена.

Подушка много стерпит.

На складки он слепой.

И, если боль о смерти,—

за сына терпит боль.

Под даровое утро

остынувших аллей

жалей меня, хоть хмуро,

хоть изредка жалей.

Чья мать всего не хочет.

А просит-то одно:

жалей меня, сыночек,

я жду тебя давно.

1965

* * *

Ватагою бессовестной

на бандочку игра.

От люблинской бессонницы —

по люблинским дворам.

Махнуть бы вострой саблею,

срубить под корешок

лозинку эту самую,

зеленый гребешок.

А ты ходи, выламывай,

как попик, козырек.

Со сплюнутой галантностью

чубатенький зверек.

Красней да не закусывай —

от девочки нельзя.

Подаренные бусики

насмешливо висят.

Два бантика с заколками.

Протягивай – не дам.

Уходит Коля с кодлою

по люблинским дворам.

1965

* * *

Мне лежать, как лежится.

Ничего, никого.

Колет тоненьким шильцем

у сердечных боков.

Холодами повисла

застекленная синь.

Рядом зимние мысли.

Пораскинь, пораскинь…

1965

* * *

Один, как стон,

один, как перст,

без адресов

и без невест.

Один, как в смерть,

но отвлечен

на всё и всех,

но ни на чём

не остановишься никак…

От дыма в доме облака.

1965

Семейный разговор

Запальчиво сорваться

на нервные концы.

Неясные абзацы —

наглецы.

За огнивом волненья —

фальцетная зола.

От бывшего горенья,

от нынешнего зла.

Мир внутренне богатым

и внутренне святым —

окутываюсь ватой,

выкуриваясь в дым.

1965

* * *

н. л.

В кромешных нишах наших

закупоренно длить

уцененную продажу

дорогих когда-то лиц.

Искушенные резоны —

пухом в прах.

Мрак на душах, на их сводах —

мрак.

1965

* * *

От путно – нудно.

Перерешить.

Нельзя так трудно,

нельзя так жить.

Нельзя так трудно

от ничего.

Нельзя так туго

и ночь, и год.

Смешалась скопом

в затертых днях

калейдоскопная

беготня

всего, что вижу.

Всего, что знаю.

Обрывки книжек

и лиц листаю.

А надо просто.

Вот жить – так жить.

На жизни – поза.

Не изжить.

1965

* * *

Почему так ударили?

Ни за что, ни про что

слово подлое дарено —

тошный шок.

Само слово абстрактно

ни бед, ни пут.

Но глаза с отравой

свое берут.

Человечьи губы

ударяют в смысл.

На сердце хрупком —

царапий рыск.

На себя облава.

Пересуд.

Может, не по праву,

но по адресу.

1965

Апатия

Не делать ничего.

Ни даже не пытаться.

Избегнуть и остаться

без дома и чинов.

К троллейбусным рогам —

московские кварталы,

маршрутным ритуалом

краплёные дома.

К очкам и очагам

от вынужденных улиц,

где слякотью надулись

машины по бокам.

В столовых и в ДК —

наряженная хвоя.

Обычай новогодний

рождественских декад.

1965

* * *

Гашение остатков

нацеженной крови

и…

По отёкшему по скату

все оставшиеся дни.

На ремесленные утра

колб и вил —

проницательные путы

головы.

Привораживает вечность

помни миг.

Днями бы отречься

путными.

Но на многие на лета,

и спустя,

взвился, может быть нелепой,

жизни стяг.

1965

* * *

Мне не долго, не долго:

если долго, то как?

Предпоследние толки

под табачный «Дукат».

Снегом сыплется ширма.

Схоронюсь я за ней

от хозяев сих мира,

от резонных людей.

1965, 1992

Стихотворение «песня»

Сегодня – вечеринка.

И гарь, и благодать.

Губам, как от черники,

от пепла пропадать.

За водкой, как за чаем.

С ногами за ногой.

Я их не различаю —

какая за какой.

А утром – в пальцах плесень.

И трезвые правы.

И лента крутит песни

пропащей головы.

1965

* * *

Будоражить интересом.

Греть активный интеллект.

А куранты – благовестом

по старинке деревень.

Не раскусишь это время —

плод теорий и обойм;

их лоскутное поверье

над растерянным тобой.

Зимней ряженкой на лицах

отрешенности налёт.

Над застуженной столицей

снег. У стен – лёд.

1965, 1982

* * *

Игольчатое сито

разгоряченных век.

Нисходит на Россию

примерным цветом снег.

То метелит разором,

то хлопьями идет

по зимним наговорам

заоблачных высот.

Чуть выдохнешь поблеклость

умаявшихся лиц,

чуть нажитую бледность

морозом соскоблишь,

охватит холод стойкий.

В снегу не западать…

На комнатных устоях

пристойные года.

1966

* * *

Московское,

лоскутное до смуты —

столь пагубно улавливает взгляд,

как городу присущие причуды

по сумеречным улицам ветвят.

Метет бетонная метла,

сметая домики-соринки,

в них мебель с выгнутыми спинками

на ножках кукольных жила.

И чудятся мне формы окон,

отторгнутые от стекла,

их сводчатость укромная,

и – комната,

ее четыре прежние угла.

Как уместить наследные закаты,

их письмена – надежду и исход,

в надкаменный и наддощатый

устой высот.

А горе-дворики богаты

ботвой невзгод.

1966

* * *

Воспаленных не в лад с укладом

вместо пороха метит прах.

Их на плаху сведет расплата

во взаправдашних топорах.

Право-лево коси Косая

изуверчиком по резьбе!

Сокрушают себя и сами

сокрушаются по себе.

Во бреду, во стыду до боли

в чисто поле пластаясь лбом,

убивают сей час, а боле

убиваются по потом.

Медлят зубчики вышней силы.

Кабы вилы поддели жизнь.

Истязают себя и милых,

вместе с милыми запершись.

И-их, наследнички, дух укромный —

ухо, эхо да ох – ухаб.

Развороченные хоромы,

притороченные к стихам.

1966

* * *

Рассветы – именно помехи

к приобретению ответов.

Грызи орехи или вехи.

Не сетуй, сетуй.

Цвета небесного наплыва

от облака – в окно, и – мельком:

благоволение заливов

помимо смены понедельников.

Лес осени роняет крохи,

но – тьму тепла.

И женские переполохи:

любовь ушла.

Уметь бы чахнуть-зеленеть

и даже,

на случай, можно не уметь,

ведь кто докажет.

Была бы оловом, что кровом,

мне, вкопанному, высота,

минута без вины и словом

окованная немота.

1966

* * *

Претензия немого слога…

Но тема нищая легка.

И грудь надорвана тревогой,

как дутым когтем пустяка.

И нервы, белые кусты,

топорщат колкие побеги,

украсив ими рока реку,

но мертво держат взор на Вегу

поэта певчие посты.

Мой час негадан, и пока

мой пот не превратится в иней,

я все прощаю вам, родные

и милые, издалека.

1967

* * *

На далекие приветы —

взмахом солнечной руки.

Сколько песен недопетых,

недожатых, как курки.

Не заметанных на слове

в добрый вязаный стежок,

отпустивших на изломе

человечий посошок.

Из огня, да не в полымя.

Притушили на пути.

А дорога всё калымит —

из последнего плати.

1965

Bepul matn qismi tugad.