Kitobni o'qish: «Лжевремя»

Shrift:

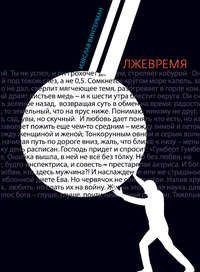

Лжевремя

Истинное время – это время творения,

время, пока стихотворение продолжается.

Только внутри него и стоит находиться.

«Снаружи падает снег, густеют сумерки,

и, в сущности, никто никого не любит…»

«Кто ночь прожил – вставать не хочет…»

Кто ночь прожил – вставать не хочет.

По горлу ветер – дверь закрой.

Ты не успел, и он грохочет

дождем, стреляет кобурой.

Он обгоняет все машины

и поворачивает вспять.

Гнёт правду ветер камышинный

под током слёз, а не 0,5,

смыкает крýгом море капель,

откатывает солнце вдаль —

где луч, как жалкий подражатель

тепла, которого не дал,

сверлит мягчеющее темя,

разогревает в горле ком.

…Неостановленное время

обвалится одним куском.

«Убивает другая жизнь, а вот эта…»

Убивает другая жизнь, а вот эта —

позволяет пожить еще

чем-то средним между зимой и летом,

между деревом и плющом;

Чем-то средним – между судьбой и долгом,

между женщиной и женой;

Тонкорунным овном и серым волком,

но в истории кружевной.

Отчасти

1

Господи, не дай мне умереть,

коли подарил земную шкуру.

Мне еще любить, еще мудреть,

мне еще искать свою Лауру!

Мне еще записывать слова,

что приходят ночью – отовсюду,

продлевая жизнь на миг ловя…

Обещаю: мучиться не буду!

2

Человек от радости не спит.

Засыпает от переживаний.

Крутит боль свою, как Вессон-Смит,

убивая с помощью названий,

для печали подобрав слова…

Радость рассчитается слонами.

А ему б проснуться – чёрта с два! —

вещими пожертвовать бы снами.

3

Ледяная пустыня вокруг.

Свет намерз вековой толщиной,

даже лунку в окне не продышишь.

Душит и отпускает… Напишешь

обо мне? – Правды нет никакой.

Только к небу прижмешься щекой,

и – теплеет, и будто не слышишь

зов пустыни ледовой – на юг!

«На яблочной диете Ева…»

На яблочной диете Ева.

Но червячок не спит внутри.

Налив хрустит, а бог разгневан:

«Послушай, а не говори —

тебе рожать детей, да в муках,

любить, но слать их на войну.

Жизнь это хитрая наука,

давай незнание верну…»

Ладонями закроет уши,

зажмурится с набитым ртом.

И голос бога – глуше, глуше,

почти невнятный обертон.

«Тяжелым цветением пахнет…»

Тяжелым цветением пахнет —

цветением ночи с тобой.

Так густо, насыщенно, так не-

возможно – что рядом любой

почувствует страхи и страсти,

бесстыдного воздуха ток.

И ветер – дыханием частым —

погонит клубы на восток.

И мы понесемся долиной —

по острым ее позвонкам.

Ты будешь водою вдоль линий

любви, проведенных по нам.

«Я видел, как стучал в стекло…»

Я видел, как стучал в стекло

и гиб наверняка.

От облаков его несла наклонная река.

А я – свободный от огня,

от цвета вод с небес.

От глаз, спешащих отогна-

ть его от гиблых мест:

не важно, суша ли оно,

железная ль вода.

Из божьих дел удалено

различие, уда-

лена немалая их часть —

нет слов и сил на них.

Стучал в стекло, так постучать

мог только ты и ник-

то другой.

«Ветер бросается на окно, весь сотрясая дом…»

Ветер бросается на окно, весь сотрясая дом.

Ужас выдавливая из нот, радующих потом.

Только что возненавидя свет и отключая слух —

ветер отыгран сто раз, спет, и наизнанку – сух.

Кто же увидел в нем дождь, снег, новых уродств боль.

Ветер бросается зол, слеп – вырвавшийся кобóльд.

Он обойдется без слов, ласк, день оборвав, связь.

Сколько бы ветром ты ни клялась, он в нашем окне увяз.

Диптих

1

Есть у нас дождик московский,

резкий, когда моросит.

Город светящийся, жесткий

диск на мгновенье висит

на волосках нервной ткани.

Светом пульсирует кровь.

Время в граненом стакане.

Грани играют любовь

к речи, пронизанной ртутью —

столбиком до сорока;

к речке – земли перепутью,

слишком земля широка;

к жизни – сухой или влажной

с вечной привязкой к местам.

Мир умирал, и не важно

что я сказал ему там,

что наливал ему – пили,

строчки какие читал.

…Если меня не любили,

значит, я сам перестал.

Bepul matn qismi tugad.

16 460,28 s`om

Janrlar va teglar

Yosh cheklamasi:

0+Litresda chiqarilgan sana:

31 avgust 2018Hajm:

17 Sahifa 1 tasvirISBN:

978-5-91627-175-1Mualliflik huquqi egasi:

НП «Центр современной литературы»