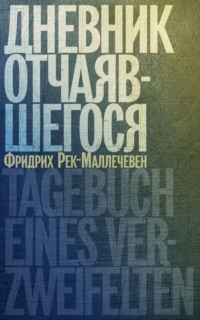

Kitobni o'qish: «Дневник отчаявшегося»

FRIEDRICH RECK-MALLECZEWEN

TAGEBUCH EINES VERZWEIFELTEN

Mit einem Nachwort von Peter Czoik

Allitera Verlag

München

2015

Перевод этой книги осуществлен при поддержке Гёте-Института

The translation of this work was supported by a grant from the Goethe-Institut

Перевод выполнен по изданию:

Reck-Malleczewen F. Tagebuch eines Verzweifelten.

Allitera Verlag, Mьnchen, 2015

© Christine Zeile, примечания, 2015

© Peter Czoik, послесловие, 2015

© Н. А. Власов, предисловие, 2023

© Н. Л. Елисеев, статья, 2023

© А. В. Бояркина, перевод, 2023

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2023

© Издательство Ивана Лимбаха, 2023

Предисловие

Николай Власов

Вопрос об исторических корнях Третьего рейха остается на повестке дня уже много десятилетий. Спектр ответов весьма широк. На одном его краю – тезис о нацизме как исторической случайности, результате немыслимого стечения обстоятельств и демонической личности Гитлера, жертвой которой стал немецкий народ. Но другом – представление о Третьем рейхе как логическом завершении длительного периода германской истории, о прямой дороге, ведущей из прусского прошлого через бисмарковские «железо и кровь» к Аушвицу. Между этими двумя крайними объяснениями – нелепой случайностью и не знающей альтернатив закономерностью – находится бесчисленное множество промежуточных интерпретаций. История как нечто минувшее, свершившееся не знает сослагательного наклонения, но как знание о прошлом, как осмысление опыта и уроков не просто знает его, а безусловно в нем нуждается. И вопрос о том, могла ли германская история пойти по иному пути, отнюдь не является пустой игрой ума.

В поисках корней, причин, виновников «немецкой катастрофы» ХХ века мы неизбежно обращаемся к документам эпохи, к свидетельствам очевидцев. В первую очередь тех, кто наблюдал происходящее не с безопасной дистанции, а из самой гущи событий. Разумеется, их взгляд был глубоко субъективным и во многих отношениях ограниченным. Однако, в отличие от написанных профессиональными историками монографий, эти дневники и воспоминания обладают одним важным преимуществом. Они дают нам возможность посмотреть на происходившее не «с высоты птичьего полета», а глазами непосредственного участника событий, понять, как воспринимался нацистский режим «изнутри», что думали и чувствовали немцы, которым не повезло оказаться его современниками. Так нам гораздо легче представить себя на их месте и не просто узнать, а почувствовать минувшую эпоху. Их ошибки, заблуждения, преувеличения помогают нам понять и исправить наши собственные.

Многие подданные Третьего рейха пытались осмыслить окружающую их реальность; далеко не все из них решались доверить свои размышления бумаге. Фридрих Рек-Маллечевен относится именно к таким авторам. Он не столько описывает происходящее, сколько пытается понять, как такое могло произойти с ним и его страной. Его дневник с самой первой и до последней строчки проникнут яростной ненавистью к нацизму, ненавистью, через призму которой Рек смотрит на окружающий мир, воспринимает новости и слухи. Истории, которые он рассказывает, часто не отличаются достоверностью; однако сам он верил в них. И, вчитываясь в эту картину, состоящую из обрывков новостей, личных наблюдений, воспоминаний и сплетен, мы невольно задумываемся: а не является ли эта смесь характерной и для нашего собственного восприятия тех событий, которые происходят сегодня вокруг нас?

Естественно, для лучшего понимания и осмысления эпохи важно посмотреть на нее с разных точек зрения. Рек был убежденным противником Гитлера и нацизма. Однако в современной ему Германии к числу противников режима относились люди с совершенно разными убеждениями. Далеко не все из них тосковали по республике и позитивно относились к демократии; кроме ненависти к Гитлеру, у них порой оказывалось удивительно мало общего. Разумеется, это затрудняло взаимодействие между ними. Невозможно не вспомнить знаменитую фразу Мартина Нимёллера: «Когда нацисты забрали коммунистов, я промолчал, ведь я не коммунист; когда они бросили в тюрьму социал-демократов, я промолчал, ведь я не социал-демократ; когда они забрали профсоюзных деятелей, я промолчал, ведь я не профсоюзный деятель; когда они забрали меня, не осталось уже никого, кто мог бы протестовать».

Рек тоже не был ни коммунистом, ни социал-демократом, ни профсоюзным деятелем. Он относился к противоположному крылу политического спектра – классическим консерваторам, тосковавшим о прекрасном прошлом (или, вернее сказать, о мифологизированном образе этого прошлого). В годы Первой мировой войны Рек славил немецкое оружие. Будучи убежденным монархистом, он крайне негативно воспринял Ноябрьскую революцию 1918 года и свержение императора. К Веймарской республике он, как и довольно многочисленные его единомышленники, относился с отвращением и брезгливостью. Река часто относят к деятелям так называемой консервативной революции – течению немецких интеллектуалов, выступавших против либерализма, демократии и социализма, за традиционные германские ценности. Именно в этой среде стало популярным в 1920-е годы понятие «Третий рейх» как проект консервативного государства, противостоящего разлагающим новомодным веяниям.

«Консервативную революцию» часто называют предтечей немецкого нацизма. И действительно, из арсенала правых интеллектуалов нацисты позаимствовали очень многие вещи, включая термин «Третий рейх». Однако сами деятели «консервативной революции» были далеко не едиными в своем отношении к Гитлеру и его партии. Их элитарные концепции плохо сочетались с «плебейским» характером нацизма. После 1933 года многие из них ушли во внутреннюю эмиграцию, уехали из страны или встали на путь сопротивления.

И все же объективно немецкие консервативные интеллектуалы помогли приходу Гитлера к власти. Они доступными им средствами боролись против Веймарской республики; пропагандировали тезисы и представления, являвшиеся важными составляющими нацистской идеологии, – об особом пути германского народа, формировании единого «народного сообщества», необходимости сильного вождя-мессии, о губительности либеральных и марксистских идей. Они во многом сделали национал-социализм приемлемым для консервативных элит – от университетских профессоров до генералитета.

Сознавал ли Рек ответственность консервативных интеллектуалов – свою собственную ответственность – за происходящее? В его дневнике сложно отыскать следы подобной рефлексии. Приход к власти Гитлера оставался для него отчасти нелепой случайностью, отчасти результатом столь нелюбимых им процессов модернизации. Большие города, промышленность, власть денег, приход масс в политику – все это, по мнению Река, являлось симптомами масштабного кризиса, гибели милой его сердцу «истинной Германии» прошедших веков. Прусские элиты, с его точки зрения, потеряли себя, вступив в союз с крупным капиталом; итогом стали «разрушение основ» и «американизация» (слово, которое Рек, как и все европейские консерваторы, использовал в сугубо негативном ключе).

Список виновных в случившемся со страной у Река весьма обширен. В него входят даже деятели консервативного Сопротивления, попытавшиеся 20 июля 1944 года свергнуть Гитлера. В своем дневнике Рек называет их приспособленцами, которые предали сначала императора, затем республику и потом долгие годы пресмыкались перед Гитлером (что было отчасти справедливо). Он выносит жестокий приговор всему немецкому обществу, называя его совершенно выродившимся, используя такие хлесткие выражения, как «стадо троглодитов». Сам автор, безусловно, относит себя не к «троглодитам», а к «лучшим немцам». Но остались ли они, эти лучшие? Остается ли еще надежда в ситуации, мрачнее которой невозможно себе представить?

Самым знаменитым из опубликованных при жизни произведений Река стал роман, посвященный истории Мюнстерской коммуны 1534–1535 годов – малоизвестному в России эпизоду ранней Реформации, когда власть в одном из наиболее значимых немецких городов захватили радикальные анабаптисты, ненадолго установившие там теократический режим. Вышедшая в свет в 1937 году, эта книга имела большой успех; ее хвалили как за художественные достоинства, так и за внимание к историческим деталям. Сам автор рассматривал роман одновременно как скрытую сатиру и недвусмысленную аналогию. В дневнике он напрямую отождествлял Мюнстерскую коммуну с Третьим рейхом – общим между ними было массовое помешательство, охватившее благовоспитанное общество и заставившее его подчиняться ничтожеству. Взгляд Река в будущее своей страны в целом довольно пессимистичный. Это неудивительно, учитывая, что нацизм в его глазах являлся лишь одним, наиболее крайним, проявлением новой эпохи заводов и масс. Однако проводимые им самим исторические параллели давали повод для оптимизма: Мюнстерская коммуна оказалась недолговечной, город стряхнул с себя наваждение. Он отчаянно искал ростки «новой Германии» – в лице баварских крестьян или студентов, расклеивавших антиправительственные листовки, – но, похоже, не очень верил в них. Или, по крайней мере, в то, что сумеет увидеть их своими глазами.

Эта новая Германия все-таки появилась на свет вскоре после смерти Река. Совсем не такая, какой он, вероятно, хотел бы ее видеть, но тем не менее излечившаяся от коричневой болезни, отказавшаяся и от утопии «Третьего рейха», и от ностальгии по утраченному прошлому. И это еще один урок, который мы можем извлечь из чтения дневника Фридриха Рек-Маллечевена: мрачные прогнозы современников сбываются далеко не всегда; каким бы отчаянным ни казалось сегодняшнее положение, будущее может оказаться гораздо светлее, чем мы осмеливаемся надеяться.

Дневник отчаяшегося

Май 1936

Шпенглер1 покинул нас. Такая сильная личность имеет право на смерть всего двора, подобно почившему махарадже, поэтому через несколько дней после его кончины и Альберс, отвечающий за публикации шпенглеровских произведений в издательстве «Бек», ушел из жизни, причем совершенно жутким образом, бросившись под пригородный поезд в Штарнберге, где его нашли истекшего кровью с перебитыми ногами. Шпенглера я видел несколько недель назад на Байерштрассе, все в том же костюме из дорогого сукна и все с теми же проклятиями и мрачными пророчествами, которые выдавали жажду мести и оскорбленное самолюбие. Хотелось бы рассказать о нем…

Помню нашу первую встречу, когда тот самый Альберс познакомил нас. В небольшом, явно не приспособленном для подобной нагрузки автомобиле сидел массивный мужчина, который казался еще массивнее из-за толстого шерстяного пальто, в нем все было бесконечно надежным и солидным – глубокий бас и знакомый пиджак из шерстяного сукна, аппетит за ужином и поистине циклопический храп ночью, который, как громыхающий лесопильный завод, будил гостей моего загородного дома в Кимгау. В то время, до большого успеха его большого труда и до жизненно важного решения уйти в лагерь магнатов тяжелой промышленности, он еще мог быть веселым и простым, а иногда его величество было готово даже зайти в речку недалеко от моего дома и с удовольствием поплавать. Позже было бы немыслимо предстать перед бедными батраками и крестьянами в купальном костюме и в их присутствии фыркающим Тритоном подниматься на берег.

Он представлял собой самую странную, на мой взгляд, смесь настоящего человеческого величия и небольших и одновременно больших слабостей, за упоминание которых, надеюсь, меня не упрекнут сегодня, когда я прощаюсь с ним. Как человек, он был одним из великих меланхоличных обжор, которые с печальными глазами любят устраивать оргии за одиноким столом, и я со светлой грустью вспоминаю вечер, когда в моем доме за небольшим ужином на троих – это было в последние недели Первой мировой войны, и нельзя было подавать гостям слишком много – он, поучая всех, с жадностью поглотил целого гуся, не оставив двум товарищам – а за столом, кроме меня, сидел еще и Альберс – ни кусочка. Его пристрастие к пышным обедам, которые потом подавали промышленники-покровители, было не единственной чертой, казавшейся смешной. Когда я познакомился с ним, еще до первого большого успеха, он попросил не приходить в его маленькую квартирку (думаю, на Агнесштрассе в Мюнхене), потому что там было слишком тесно, но позже он надеялся показать мне библиотеку во всей своей монументальности в другой обстановке. В 1926 году, когда он присоединился к могущественному Лангнамферайну2 и переехал на помпезную Виденмайерштрассе на набережной Изара, он провел меня по веренице огромных залов, показал ковры, и картины, и даже кровать, которая при ширине в пять футов была уже достопримечательностью и напоминала катафалк… но он был явно смущен, когда напоследок я захотел пройти в библиотеку. В конце концов, не сдавшись, я оказался в довольно маленькой комнатке, где на изрядно потертом стеллаже из орехового дерева, рядом с бесконечной серией томов мировой истории Ульштейна и детективных романов, стояли так называемые «грязные книжки». Никогда еще я не видел человека с таким мизерным чувством юмора и такой ранимостью при малейшей критике. По воле судьбы в «Закате Европы», наряду с великими выводами, он допустил множество опечаток, погрешностей и ошибок, хотя изо всех сил ненавидел неточность… так, Достоевский у него родился в Петербурге, а не в Москве, герцог Бернгард Веймарский умер до убийства Валленштейна, а ведь из всех этих ошибок делаются весомые выводы. Горе тому, кто осмелился бы обратить его внимание на эти вещи, хотя они могут случиться с каждым! Помню забавную сцену в моем доме, когда после ужина он по привычке начал читать лекцию и проповедовать, а в перерывах занимался катехизацией одного из своих учеников, который был среди гостей. Забавно, что ученик, недавно вернувшийся из Африки с тяжелой формой малярии, заснул и очень громко храпел в своем кресле, но между храпом на все вопросы мастера в духе «His Masters Voice»3 отвечал быстро и с абсолютно шпенглеровской интонацией. Учитель мог быть доволен и, конечно, должен был бы рассмеяться, но он оскорбился до глубины души и не хотел отныне иметь ничего общего с этим грешником. Он был человеком, абсолютно лишенным чувства юмора, я такого потом не встречал; в этом отношении его может превзойти только герр Гитлер с его нацизмом, у которого есть все перспективы умереть либо от неприятного отсутствия чувства юмора, либо от скуки общественной жизни, которая впала в трупное окоченение при его правлении и которая вгоняет нас в тоску уже четвертый год. Но возвращаясь к Шпенглеру: тот, кто думает, что, перечисляя множество слабостей, я пытаюсь его принизить, ошибается. Мне не нужно напоминать о его бессмертной ранней работе о Феокрите, о том, что он привел наконец в систему представления целого поколения: кто когда-либо сталкивался с ним, знает об ауре значимости, которая не ослабевала даже в неудачные моменты, о склонности к особой человеколюбивой проповеди, которая жила в нем, помнит о лике, в котором проглядывал стоицизм позднеримских скульптурных портретов.

Предвидел ли он взрыв иррационального, обступившего теперь нашу жизнь со всех сторон… подозревал ли, что провозглашенный им закат Европы означает крушение мира, созданного за последние четыреста лет человеком эпохи Возрождения, – я не знаю. Роковой ошибкой стала его зависимость от магнатов тяжелой промышленности, в которую он попал в середине карьеры и которая со временем стала влиять на его мышление: я ума не приложу, как можно примирить грандиозное пророчество о великом будущем христианства Достоевского, высказанное в 1922 году во втором томе «Заката», с технократической аподиктикой4 своих поздних произведений. Его трагедия заключалась в том, что высокоинтеллектуальная и… мне бы хотелось сказать, приват-доцентская тоска не позволила ему поверить в богов, не говоря уже о Боге. Ученики покинули его в тот момент, когда примерно в 1926 году он заключил мир с немецким настоящим: не с нацистами – я не знаю никого, кто, ложась спать, во сне и просыпаясь, ненавидел бы их так же сильно, как он, – а с теми лихими коммерсантами из Рура, которые после падения монархии сделали себя настоящими хозяевами государства и с готовностью восприняли тоску Шпенглера по патрицианской и гедонистической жизни. Энергия этого духа, которому мы обязаны пророчествами первого произведения, иссякла в тот момент, когда вороны… не святого Антония, а господ Тиссена и Хёша5, стали щедро поставлять к его столу дорогие бургундские вина.

Естественно, он поддался эпикурейским наклонностям, пристрастию к жирным соусам и несравненному кулинарному искусству своей сестры, которая вела хозяйство. Нацисты в своей жалкой прессе, нацеленной на стигматизированных учителей народных школ и пришедших с фронта лейтенантов, болтающихся без дела, прославляют его возвращение и торжествующе заявляют, что противники один за другим покинут этот мир. А между тем второй неопубликованный том «Годов решений»6, который бы вместе с первым томом превратил его в мученика, лежит спокойно в сейфе швейцарского банка в ожидании второго рождения, которое станет надеждой для всех нас.

Июль 1936

В Мюнхене, который когда-то был мне хорошо знаком и который сегодня, после исчезновения почти всех знакомых лиц, кажется чуть ли не чужим… в этом оккупированном пруссаками Мюнхене произошла забавная история. Господин Эссер7, министр транспорта, который из-за всем известной привычки должен называться скорее министром прелюбодеяний, заводит любовную интрижку с дочерью владельца винного погреба, расположенного недалеко от Хофбройхауса, и получает такие побои от возмущенного отца, что не может выйти на улицу и показаться в Мюнхене скомпрометированным.

По заведенным обычаям государства, отвечающего за «чистоту» своих учреждений, через несколько дней он взлетает по карьерной лестнице, то есть назначается на гораздо более высокую должность в Берлине, вступив в которую недавно объявил, что индивидуальные зарубежные поездки отныне уйдут в прошлое и что немцы смогут покидать свою страну только в группах организации «Сила через радость». У всех нас, таким образом, есть перспектива лишиться оставшейся свободы передвижения и окончательно превратиться в пленников того стада злобных обезьян, которое три года назад завладело нашим домом.

Как? С одним берлинцем, который потом исчез из Германии, у меня об этом недавно состоялся очень, очень странный разговор. По его представлению, то, что сейчас нам преподносят как «захват власти» и «немецкую революцию», является гигантским шантажом старого Гинденбурга8. Пожилой маршал, который был изначально беден и в последние годы жизни очень хотел увеличить свое состояние, доверил, кажется, управление финансами сыну, известному полковнику фон Гинденбургу9который консультировался, в свою очередь, с вездесущим господином Мейснером10, а в период перед 1929 годом сильно увлекся биржевыми бумагами и в конечном счете в разгар продолжающегося экономического кризиса неожиданно столкнулся с быстро растущим банковским долгом в тринадцать миллионов. В пользу старого маршала я охотно предположу, что он, тогда уже больной, ничего не знал о дальнейших действиях сына. В любом случае по этой версии Гинденбург-младший увлекся сомнительными манипуляциями, которые якобы были связаны с печально известной «Помощью Восточной Пруссии»11 и, возможно, с неожиданным падением Кабинета Брюнинга12, к которому привела печально известная клика Herrenklub13. Согласно этой версии, разнюхавшие обо всех тайных манипуляциях нацисты, которые с помощью армии агентов уже летом 1932 года подорвали изнутри все органы государственного управления, добыли фотокопии самых важных документов и с тех пор чувствовали себя хозяевами положения. Гинденбург-отец, впервые принимающий Гитлера в августе 1932 года, говорит после этой памятной встречи, что «не сделает этого богемского капрала даже главным почтальоном, не говоря уже о канцлере», но в то время он уже, кажется, потерял свободу действий: иначе и не объяснить, почему, будучи главой государства, он умолчал о неслыханной наглости, с которой Гитлер в том же месяце приветствовал по телеграфу только что осужденных нацистов, убийц рабочего Потрембы14, заверил их в своей защите, которая вскоре должна последовать, и тем самым высмеял государственную власть в лице Гинденбурга.

Как бы то ни было, на рубеже 1932–1933 годов, когда берлинская транспортная забастовка15 измотала членов бывшего Кабинета Папена16, а введенная центром аграрная программа помощи востоку17 была прекращена и это затронуло опасную тему управления имуществом имения Нойдек18 в лагере Гинденбурга, согласно этой версии, задрожали, и именно этот момент, похоже, выбрал Гитлер, чтобы выжать для себя канцлерство, в котором ему до сих пор было отказано. Некоторые моменты, о которых я узнал из других источников, прекрасно вписываются в эту гипотезу. Мрачный намек аналогичного характера сделал мне в ноябре 1932 года Грегор Штрассер 19, которому впоследствии пришлось заплатить жизнью за свою оппозицию Гитлеру во время путча Рёма. Это объясняет проведение тайных совещаний, организованных и Гинденбургом, и Гитлером, которые предшествовали так называемой немецкой революции и, вероятно, при посредничестве фрау фон Шрётер проходили на вилле Риббентропа. На этих совещаниях присутствовал господин фон Папен, который со времен забастовки транспортников дрожал за состояние своей богатой жены, а теперь должен был играть очень, очень странную роль. В конце концов это объясняет довольно необычный нюанс, о котором я слышал от нескольких авторитетных людей и который с тех пор не перестают упоминать: а именно, что Шлейхер 20, противник этой акции, после разрыва с Гинденбургом приказал старшему Гинденбургу арестовать сына на станции Берлин-Фридрихштрассе и в течение ночи держать под стражей. Исполнителем этой акции, по-видимому, был тот самый генерал фон Бредов21, который вскоре, полтора года спустя, во время путча Рёма вместе с Шлейхером поплатился жизнью за последнюю попытку защититься от угрозы правления Гитлера. Как бы то ни было, но все говорит о том, что чудовищной трагедии, которая в результате смены Кабинета обрушилась на нас, мы обязаны именно этой акции шантажа и минутному замешательству дома Гинденбурга.

Я не собираюсь спорить с покойным, пассивная позиция которого 9 ноября 1918 года кажется мне изменой короне. Серьезно задуматься об этом меня заставляет то, что говорят о последних днях его жизни. Умирающий маршал запретил Гитлеру переходить порог опочивальни и подходить к постели, но этот наглец, престиж которого был бы сильно подорван без последнего приема у смертного одра, с силой пробился туда и теперь стал объектом странного и действительно зловещего прощания: умирающий, который никогда не мог простить себя за предательство, совершенное против кайзера шестнадцать лет назад, принял его за императора, погладил руку и попросил прощения.

Если хотя бы часть всех этих версий окажется правдой, Германию может ожидать скандал, подобного которому еще не было в ее истории. Я думаю сейчас не столько о статуарном изображении старого человека, который отставал от своего времени и, при ясном рассудке, был, конечно, не способен на неверный поступок. Мне хотелось бы верить, что его спокойствие во время мировой войны, нередко граничащее с беспечностью, часто спасало ситуацию, которая оказывалась под угрозой из-за полипрагмазии22 Людендорфа23. Более чем странная во всех отношениях вдова генерала Гофмана, недавно посетившая меня здесь, в Кимгау, в первый же день вытряхнула на мой стол пачку военных писем своего супруга, из которых одно, датированное поздней осенью 1914 года, накануне северопольской кампании, запечатлелось в моей памяти навсегда. «Он (то есть главнокомандующий) весь день охотится, приходит в штаб только вечером, ему зачитывают приказы на следующий день, и он говорит: „С Богом, ребятки, я бы лучше не смог“. Господин фон Бетман-Хольвег24 объявил, что в ближайшие несколько дней посетит нас, чтобы осведомиться о стратегической ситуации у Гинденбурга. Мы должны будем ему объяснить, что он думает о стратегической ситуации, потому что он даже не представляет, где находятся его войска». Как я уже говорил, я не собираюсь спорить с человеком, ушедшим в мир иной. Он занимал должность, превышающую его возможности, и был для нее слишком стар и, возможно, слишком болен.

Поражаюсь глупости целого народа, который смирился с этой сборной солянкой узуфруктуариев и немощных люмпенов. Немцы, пока вверяют свою судьбу сменяющимся кабинетам, никогда не избавятся от потрясений, конвульсий, политического самобичевания. Немцы, как они есть, нуждаются в сильной руке. Конечно, она должна выглядеть иначе, чем «досточтимый цыган-премьер», которого судьба подарила нам в самые тяжелые времена.

11 августа 1936

С Франкенбергом, которого встретил в Мюнхене, говорю о Рёме25. Рём, как и следовало ожидать от старого солдата, принял смерть мужественно и стойко, отругав как следует отвратительный тюремный кофе, – но по версии, распространенной Геббельсом и его пособниками, он спрятался от палачей под кроватью, – это одно из самых гнусных оскорблений, состряпанных на фабрике лжи Министерства пропаганды, трусливое осквернение мертвого, как правило, рано или поздно отомстит клеветнику. Кстати, о молодом Шпрети26 я слышал, что он в момент смерти превозносил Гитлера. А музыкальному критику Шмиду пришлось умереть, так сказать, по ошибке, из-за трагического недоразумения с однофамильцем – похоже, что взяли телефонный справочник, в котором список с этой фамилией довольно внушительный, и в соответствии с лозунгом «лучше перестраховаться, чем пожалеть» в загробный мир отправили целую группу разных Шмидов, пока не добрались до нужного. Стоит еще упомянуть семидесятидвухлетнего господина фон Кара27, которого головорезы СС не застрелили, а забили до смерти каблуками во дворе отеля «Мариенбад».

Это одно из самых темных и необъяснимых скандальных дел последних лет, которое однажды приведет к ужасным разоблачениям. Если не ошибаюсь, то здесь пересеклись совершенно разные намерения путчистов. Старый Гугенберг28 за несколько дней до этого говорил в казино киностудии УФА об «ожидаемых событиях», которые «скоро позволят УФА выпускать свободную, не обремененную цензурой продукцию», а Папен в Марбургской речи, подготовленной для него помощником Юнгом29, создавал впечатление, будто он, как ловкий Одиссей, готов, раскаявшись, вернуться в лагерь консервативного центра. Юнг, которого я всегда считал евреем и который скорее из честолюбия стал одержимым политическим махинатором, заплатил за эту речь жизнью, а его Господин и Владыка Папен, заслуживающий повешения уже только за свою невероятную глупость, укрылся под сильным крылом старого Гинденбурга. Я же надеюсь, что человек, который занят сейчас подрывом Австрии и который находит себе применение везде, где политика растворяется в мелких интригах (Бисмарк называл это «ежедневной грязной работой»)… я надеюсь, что он не избежит своей участи. Тот, кто за внешним обликом джентльмена скрывает самолюбие и уверенность ротвейлера и кто высокую политику представляет себе как цепь интриг и конокрадства, при всей своей хитрости глуп, как печная труба, – дурь и бесстыдство, которое, конечно, может быть в паре с хитростью, ни в коем случае не является оправданием, а скорее пороком. Но вернемся к делу Рёма: похоже, что великий Маниту во время наступления апачей на Висзее собственноручно казнил некоторых противников. С другой стороны, я слышал, что одна из жертв – вроде бы Хайнес30 – ревел от ярости и оборонялся с пистолетом в руке, преследуя Гитлера, удирающего по лестнице господина и учителя, пока тот не улизнул, захлопнув за собой обитую железом дверь в подвал. Для молодого государства неплохое начало в гамлетовском стиле – вступление, обещающее все что угодно в будущем.

А пока, работая над книгой31 о мюнстерском анабаптистском режиме, я с глубоким потрясением читаю средневековые тексты об этой подлинно немецкой ереси, которая во всех без исключения… даже самых нелепых деталях явилась предтечей того, что мы переживаем сейчас. Как и Германия сегодня, город-государство Мюнстер на долгие годы полностью отделяет себя от цивилизованного мира, как и нацистская Германия, он долгое время добивается успеха за успехом и кажется непобедимым, чтобы наконец пасть совершенно неожиданно и, так сказать, из-за сущего пустяка…

Как и у нас, там неудачник, выродок, зачатый, так сказать, в сточной канаве, становится великим пророком, как и у нас, всякое сопротивление капитулирует перед ним, необъяснимо для изумленного окружения, как и у нас (совсем недавно в Берхтесгадене восторженные женщины глотали гравий, на который ступал он, наш досточтимый цыган-премьер!)… как и у нас, истеричные женщины, стигматизированные учителя народных школ, беглые священники, преуспевающие сводники и аутсайдеры всех мастей – вот опора этого режима. Сходств так много, что мне приходится их игнорировать, чтобы совсем не сойти с ума. В Мюнстере, как и у нас, идеология прикрывает похоть, жадность, садизм и непреодолимую потребность в признании, и любой, кто сомневается или хотя бы придирается к новой доктрине, обречен на казнь. Как и у нас, господин Гитлер в путче Рёма, так и в Мюнстере этот Бокельсон32 играет роль государственного палача; как и у нас, спартанское законодательство, в котором он держит жизнь нищих плебеев, ни в коей мере не распространяется на него и его бандитскую шайку. Как и у нас, Бокельсон окружает себя подручными, недосягаемыми для покушений; как и у нас, существуют уличные сборы и «добровольные пожертвования», отказ от которых вызывает презрение; как и у нас, массы наркотизируются народными праздниками, а ненужные здания возводятся так, чтобы простой человек не мог опомниться от впечатлений. Как и нацистская Германия, Мюнстер посылает свои пятые колонны и пророков для подрыва соседних государств, и то, что министр пропаганды Мюнстера Дузеншнур, как и его великий коллега Геббельс, хромал, – прямо анекдот, который мировая история приберегала четыреста лет: факт, который я, зная жажду мести нашего рейхслгуна, намеренно утаил в книге. На рубеже готики и Нового времени на короткое время появилось разбойничье государство, воздвигнутое на фундаменте лжи, которое угрожает всему старому миру вместе с императором и императорcкими сословиями и старым миропорядком и, в сущности, имеет целью лишь удовлетворение жажды власти нескольких разбойников, единственное, что с нами еще не произошло из того, что случилось с мюнстерцами в 1534 году, – в осажденном городе они от голода пожирали собственные экскременты и даже собственных, тщательно замаринованных детей: это может настигнуть и нас, как и Гитлера с его спутниками настигнет неизбежный конец Бокельсона и Книппердоллинка33.