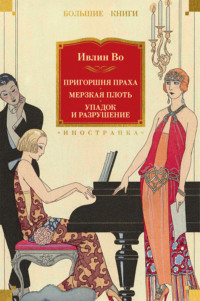

Kitobni o'qish: «Пригоршня праха. Мерзкая плоть. Упадок и разрушение»

Evelyn Waugh

A Handful of Dust

Vile Bodies

Decline and Fall

© 1934, Evelyn Waugh

© 1930, 1958, Evelyn Waugh

© 1928, 1956 Evelyn Waugh

© С. Б. Белов (наследник), перевод, 2023

© Л. Г. Беспалова, перевод, 1971

© М. Ф. Лорие (наследники), перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Пригоршня праха

…И я покажу тебе нечто отличное

От тени твоей, что утром идет за тобою,

И тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку:

Я покажу тебе ужас в пригоршне праха.

Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Перевод А. Сергеева

1. Du côté de chez Beaver1

– А жертвы были?

– Слава богу, нет, – сказала миссис Бивер, – вот только две горничные сдуру выбросились через стеклянную крышу во внутренний двор. Им ничего не угрожало. До спален пожар так и не добрался, вот жалость-то. Но без ремонта им не обойтись: все в копоти и насквозь промокло – у них, к счастью, оказался старомодный огнетушитель, а он портит буквально все. Так что грех жаловаться. Главные комнаты выгорели дотла, и все было застраховано. Сильвия Ньюпорт их знает. Надо добраться до них с утра пораньше, не то их перехватит эта стервоза миссис Шаттер.

Миссис Бивер, грея спину у камина, поглощала ежеутреннюю порцию простокваши. Она держала картонный стаканчик под самым подбородком и хлебала простоквашу ложкой.

– Господи, ну и гадость. Почему бы тебе, Джон, не приохотиться к ней? У тебя последнее время такой усталый вид. Я бы просто не продержалась без простокваши.

– Но, мамчик, я ведь не так занят, как ты.

– Что правда, то правда, сын мой.

Джон Бивер жил с матерью в доме на Суссекс-гарденз, куда они переехали после смерти отца. Обстановка дома не имела ничего общего с сурово элегантными интерьерами, которые миссис Бивер сооружала для своих клиентов. Сюда составили мебель из двух бо́льших по размеру домов, которую не удалось сбыть; мебель эта не претендовала на принадлежность ни к одному определенному стилю и менее всего – к нынешнему. Предметы получше, а также те, что были дороги миссис Бивер как память, стояли в Г-образной гостиной наверху.

Биверу была отведена темноватая тесная гостиная (на первом этаже, за столовой) и отдельный телефон. Пожилая горничная приглядывала за его гардеробом. Она же вытирала пыль, начищала, аккуратно и симметрично расставляла на письменном столе и комоде коллекцию мрачных и громоздких предметов, помещавшихся прежде в туалетной комнате его отца: не знающие сносу подарки к свадьбе и совершеннолетию, одетые в слоновую кость и бронзу, обтянутые свиной кожей, украшенные гербами и оправленные в золото доспехи дорогостоящей мужественности эдвардианских времен – фляги для бегов и фляги для охоты, портсигары, банки для табака, высокие сапоги, замысловатые пенковые трубки, крючки для пуговиц и щетки для шляп.

В доме было четверо слуг, все женщины, и все, за исключением одной, пожилые.

Бивер, когда его спрашивали, почему он живет с матерью, а не поселится отдельно, иногда отвечал, что матери так лучше (несмотря на занятость, ей было бы тоскливо одной), а иногда, что экономит на этом по меньшей мере фунтов пять в неделю.

Так как его недельный доход равнялся шести фунтам, экономия, что и говорить, существенная.

Ему шел двадцать шестой год. По окончании Оксфорда он, пока не начался кризис, работал в рекламном агентстве. С тех пор никому так и не удалось подыскать ему место. Итак, он вставал поздно и чуть не весь день просиживал у телефона в ожидании звонка.

Если дела позволяли, миссис Бивер попозже отлучалась на час из лавки. Она пунктуальнейшим образом являлась туда к девяти и уже к половине двенадцатого нуждалась в отдыхе. Так что, если не ожидался важный покупатель, она садилась в свой двухместный автомобиль и ехала в Суссекс-гарденз. Бивер обычно успевал одеться, и ей со временем стал просто необходим их утренний обмен сплетнями.

– Как провел вечер?

– В восемь позвонила Одри, пригласила на обед. Десять человек в «Эмбасси», тощища. Потом отправились всей компанией к даме по фамилии де Тромме.

– Знаю ее. Американка. С прошлого апреля никак не заплатит за набивные чехлы на стулья. У меня тоже выдался неудачный вечер: ни одной хорошей карты, – и в результате проиграла четыре фунта десять.

– Бедный мамчик.

– Я обедаю у Виолы Казм. А ты? Я не заказала дома обеда, ты уж извини.

– Пока нигде. Правда, всегда можно пойти к Брэтту.

– Это слишком дорого. Я думаю, если попросить Чэмберс, она тебе что-нибудь принесет. Я была уверена, что ты обедаешь в гостях.

– Что ж, может, так оно и выйдет. Еще нет и двенадцати.

(Бивер чаще всего получал приглашения в последнюю минуту, а то и позже, когда приступал в одиночестве к трапезе с подноса… «Джон, лапочка, тут вышла неувязка – Соня явилась без Реджи. Будь добр, выручи, пожалуйста. Только поторопись, мы уже садимся за стол». Тогда он опрометью кидался за такси и появлялся, рассыпаясь в извинениях, после первой перемены блюд… Одна из его немногих за последнее время ссор с матерью произошла, когда, получив такое приглашение, он удалился со званого обеда, бросив ее с гостями.)

– Куда поедешь на воскресенье?

– В Хеттон.

– А кто там живет? Я что-то не помню.

– Тони Ласт.

– Ах да, как же, как же. Она красотка, он зануда. Я и не знала, что ты с ними знаком.

– Ну, какое там знакомство. Тони пригласил меня вчера вечером у Брэтта. Он мог и забыть.

– А ты пошли телеграмму – напомни. Это лучше, чем звонить. Так труднее отвертеться. Пошли телеграмму завтра, прямо перед отъездом. Они мне задолжали за стол.

– Что тебе о них известно?

– С ней я часто встречалась, пока она не вышла замуж. Она в девичестве – Бренда Рекс, дочь лорда Сент-Клауда, белокурая, этакая ундина на вид. По ней тогда многие с ума сходили. Одно время считалось, что она выйдет за Джока Грант-Мензиса. Тони Ласт ее не стоит, он сухарь. Ей пора бы и заскучать, так я полагаю. Они женаты лет пять-шесть. Состояние у них немалое, но все уходит на дом. Я его никогда не видела, но у меня такое впечатление, что он большой и неслыханно уродливый. У них по крайней мере один ребенок, а может, и больше.

– Мамчик, ты чудо. Ты все про всех знаешь.

– Это большое подспорье. Просто надо слушать, что говорят вокруг, только и всего.

Миссис Бивер выкурила сигарету и отбыла в лавку. Какая-то американка купила два стеганых лоскутных одеяла, по тридцать гиней каждое. Леди Метроленд справилась относительно потолка в ванной, незнакомый молодой человек заплатил наличными за подушку; в перерыве между этими делами миссис Бивер успела спуститься в подвал, где две павшие духом девицы упаковывали абажуры. В подвале стоял холод, стены его отсырели, несмотря на то что он обогревался печуркой. Девицы управляются хоть куда, с удовлетворением отметила миссис Бивер, особенно та, что покоренастей, она ворочает ящики – мужчине впору.

– Так держать, Джойс, – сказала она, – у тебя неплохо получается. Я тебя скоро переведу на работу поинтереснее.

– Спасибо, миссис Бивер.

Будут торчать в упаковочной, покуда не взбунтуются, решила миссис Бивер. С такой внешностью делать наверху нечего. Обе девицы выложили немалые деньги за право обучаться у миссис Бивер.

А Бивер все торчал у телефона. Раздался звонок.

– Мистер Бивер? – услышал он. – Подождите, пожалуйста, у телефона, сэр. С вами хочет говорить леди Типпинг.

Наступившую паузу Бивер провел в приятном ожидании. Леди Типпинг давала сегодня обед, это он знал; вчера вечером они долго разговаривали, он был в ударе. Значит, в последнюю минуту кто-то подвел…

– Мистер Бивер, мне так неприятно вас беспокоить. Вы не могли бы сказать, как зовут молодого человека, вы его представили мне вчера вечером у мадам де Тромме? Того, с рыжеватыми усиками. Он, кажется, член парламента.

– Вы, очевидно, имеете в виду Джока Грант-Мензиса.

– Да-да, вы угадали. Вы, случайно, не знаете, где его можно найти?

– Его адрес есть в справочнике. Но вряд ли он сейчас дома. Его можно застать у Брэтта около часа. Он почти всегда там.

– Джок Грант-Мензис, Брэтт-клуб. Большое вам спасибо. Вы очень любезны. Надеюсь, вы как-нибудь заглянете ко мне. Всего, всего вам хорошего.

Телефон замолчал.

В час Бивер отчаялся. Надел пальто, перчатки, котелок, взял аккуратно свернутый зонтик и отбыл в клуб, подъехав за пенни на автобусе до угла Бонд-стрит.

Впечатление старины, которое Брэтт-клуб производил благодаря изысканному георгианскому фасаду и прекрасной панельной обшивке комнат, было чистейшей воды подделкой, ибо клуб этот – вполне недавнего происхождения – возник вследствие эпидемии общительности, разразившейся сразу после войны. Предполагалось, что это будет клуб для молодых людей, где они могли бы греться, раскорячившись, у камина и колобродить в ломберной, не рискуя навлечь недовольство старших членов. Теперь основатели сами подошли к среднему возрасту, со времени демобилизации лица их побагровели, они обрюзгли, полысели, но жизнерадостности не утеряли и теперь приводили в трепет своих преемников, порицая их за отсутствие насущных для мужчины и джентльмена качеств.

Бар загораживали шесть широких спин. Бивер расположился в соседней комнате на кресле и стал перелистывать «Нью-Йоркер» в ожидании – не подвернется ли кто из знакомых.

Наверх поднялся Джок Грант-Мензис. Мужчины у стойки приветствовали его: «Джок, старик, что будешь пить?» – или попросту: «Так как, старик?» По молодости лет он не мог участвовать в войне, но мужчины у стойки его признавали; они относились к нему куда лучше, чем к Биверу, которого, по их мнению, и вовсе не следовало принимать в клуб. Однако Джок остановился поболтать с Бивером.

– Привет, старик, – сказал он. – Что пьешь?

– Пока ничего. – Бивер посмотрел на часы. – Но, пожалуй, пора пропустить рюмочку. Бренди с лимонадом.

Джок подозвал бармена и сказал:

– Что за старушенцию ты подсунул мне вчера вечером?

– Ее зовут миссис Типпинг.

– Так я и думал. Все понятно. Мне внизу передали, что дама с такой фамилией приглашает меня на обед.

– Пойдешь?

– Нет, званые обеды не по моей части. И потом я еще утром решил поесть устриц здесь.

Бармен принес заказ:

– Мистер Бивер, сэр, по книге за вами числится за последний месяц должок в десять шиллингов.

– Спасибо, Макдугал, не забудьте при случае напомнить, идет?

– Слушаюсь, сэр.

Бивер сказал:

– Я завтра еду в Хеттон.

– Вот как? Передай привет Тони и Бренде.

– Какие там порядки?

– У них тихо и вполне славно.

– Интеллектуальными играми не увлекаются?

– Нет-нет, ничего подобного. Бридж, триктрак и покер по маленькой с соседями.

– А как насчет комфорта?

– Не так уж плохо. Выпивки полно. Ванных маловато. К завтраку вставать не обязательно.

– Я не знаком с Брендой.

– Бренда тебе понравится, она молодчина. Я часто думаю: какой счастливчик Тони. Денег ему хватает, он любит Хеттон, у него один сын, которого он обожает, преданная жена – и никаких забот.

– Можно только позавидовать. Не знаешь, кто еще к ним едет, а? Я вот думаю, кто бы меня туда подбросил.

– Да нет, не знаю. Туда можно добраться поездом.

– Да, но на машине приятнее.

– И дешевле.

– Да, надо думать, и дешевле… Что ж, пойду пообедаю. Не хочешь еще по одной?

Бивер уже встал.

– Пожалуй, не откажусь.

– Вот как, прекрасно. Макдугал! Еще по одной, пожалуйста.

Макдугал сказал:

– Записать за вами, сэр?

– Да, сделайте одолжение.

Позже Джок рассказывал в баре:

– А я выставил Бивера на рюмку коньяку.

– Вот уж, наверное, расстроился.

– Чуть не лопнул с досады. В чушках что-нибудь понимаете?

– Нет. А вам зачем?

– Да вот, округ мой засыпал запросами.

Бивер спустился вниз, но перед тем как пойти в столовую, велел швейцару позвонить домой и узнать, что нового.

– Несколько минут назад звонила леди Типпинг, спрашивала, не можете ли вы отобедать у нее сегодня.

– Позвоните, пожалуйста, леди Типпинг и передайте, что я почту за честь отобедать у нее, но, возможно, на несколько минут опоздаю.

Когда Бивер покинул Брэтт-клуб и быстрым шагом направился к Хилл-стрит, была уже половина второго.

2. Английская готика I

I

Между деревнями Хеттон и Комптон-Ласт раскинулся обширный парк Хеттонского аббатства. В прошлом одно из самых замечательных зданий графства, аббатство было полностью перестроено в 1864 году в готическом стиле и в настоящее время никакого интереса не представляет. Парк открыт для посетителей ежедневно до заката солнца, для осмотра дома требуется предварительно обратиться за разрешением в письменной форме. Имеются несколько хороших картин, мебель. Прекрасный вид с террасы.

Этот отрывок из местного путеводителя не слишком огорчал Тони Ласта. Ему доводилось слышать отзывы еще менее лестные. Его тетка Фрэнсис, озлобленная неукоснительной строгости воспитанием, заметила когда-то, что план дома не иначе как создан мистером Пексниффом2 на основе чертежей сиротского приюта, творения одного из его учеников. Но каждый его глазированный кирпич и расписной изразец был дорог сердцу Тони. Управлять таким домом нелегко, это он знал, но разве есть большие дома, которыми легко управлять? Дом не вполне отвечал современным представлениям о комфорте; но Тони наметил множество маленьких усовершенствований – он собирался их осуществить, едва выплатит налог на наследство. Однако сам вид и дух Хеттона – очертания зубчатых стен на фоне неба, главная часовая башня с курантами, которые каждые четверть часа не будили разве что самых крепких сонь; церковный мрак огромной залы с колоннами шлифованного гранита и обвитыми лозой капителями, поддерживавшими крестовые своды потолка, расписанного красными и золотыми ромбами, который днем не мог рассеять скудный свет, проникавший сквозь стрельчатые витражи в гербах, а вечером – огромная газовая люстра из меди и сварочного железа, где рожки заменили двадцатью электрическими лампочками; вихри горячего воздуха, вырывающиеся из допотопного нагревательного аппарата через чугунные решетки в форме трилистников и внезапно обжигающие ноги; подвальный холод далеких коридоров, где в целях экономии кокса он приказал отключить отопление; трапезная с консольными балками кровли и хорами смолистой сосны; спальни с медными спинками кроватей, и в каждой фриз с готическим текстом, названные в честь Мэлори3, Изольды, Элейны, Мордреда, Мерлина, Говейна и Бедивера, Ланселота, Персиваля, Тристрама, Галахада; его туалетная – фея Моргана, Брендина – Гвиневера4, где кровать стоит на возвышении, стены увешаны гобеленами, камин походит на гробницу тринадцатого столетия, а из эркерного окна в ясные дни видны шпили шести церквей, – Тони вырос среди этих вещей, и они служили для него постоянным источником восторга и восхищения, будили в нем нежные воспоминания и горделивые чувства собственника.

Готика вышла из моды, это Тони понимал. Двадцать лет назад сходили с ума по средневековым домишкам и оловянной утвари, теперь пришел черед урн и колоннад, но настанет час, возможно в дни Джона Эндрю, когда общественное мнение вернет Хеттон на подобающее ему место. Его уже называли «занятным», и весьма учтивый молодой человек попросил разрешения сфотографировать его для архитектурного обозрения.

Потолок в фее Моргане нуждался в ремонте. Чтобы придать ему видимость кессона, на штукатурку крест-накрест набили фасонные перекладины. Они были расписаны сине-золотым орнаментом.

Клетки между ними заполняли тюдоровские розы, чередовавшиеся с геральдическими лилиями. Но один угол протек, и позолота там потемнела, а краска облупилась; в другом деревянные дранки покоробились и торчали из штукатурки. Десять минут, отделявших пробуждение от того момента, когда он протягивал руку к звонку, Тони пристально изучал эти изъяны, снова и снова обдумывая, как их устранить. И задавался вопросом, удастся ли ему найти мастеров, способных выполнить такую тонкую работу.

Фея Моргана стала его комнатой с тех пор, как он перешел из детской. Его поместили тут, потому что отсюда ему было удобно звать родителей (неразлучных в Гвиневере): он очень долго был подвержен ночным кошмарам. С тех пор как он поселился в этой комнате, он ничего не выбрасывал из нее и с каждым годом что-нибудь добавлял, так что тут образовался своего рода музей, где были представлены все периоды его развития – изображение дредноута, извергающего дым и пламя из всех пушек (цветное приложение к «Чамз»5 в рамке), групповая фотография (с соучениками по частной школе), горка под названием «Хранилище», набитая плодами множества случайных увлечений: яйцами, окаменелостями, монетами; портрет родителей в кожаном складне, стоявший у его изголовья в школе; фотография Бренды восьмилетней давности, снятая в ту пору, когда он ухаживал за ней; Бренда с Джоном на руках после крещения; гравюра, изображавшая Хеттон до того, как его снес прадед Тони; несколько полок с книгами: «Бевис»6, «Домашний плотник», «Фокусы для всех», «Маладые гости»7, «Что нужно знать о законах землевладельцу и арендатору», «Прощай, оружие!».

По всей Англии люди просыпались подавленные и озабоченные. Тони десять минут блаженствовал, прикидывая, как обновить потолок. Затем потянулся к звонку:

– Ее милость звонила?

– Да, сэр, четверть часа назад.

– В таком случае я буду завтракать у нее в комнате.

Тони надел халат и шлепанцы и прошел в Гвиневеру.

Бренда лежала на возвышении.

Она потребовала себе современную кровать. В изголовье стоял поднос, на одеяле валялись конверты, письма и газеты. Голова ее опиралась на крошечную голубую подушечку, ненакрашенное лицо казалось почти бесцветным, перламутрово-розовым, лишь чуть более насыщенного оттенка, чем шея и руки.

– Ну как? – сказал Тони.

– Целуй.

Он сел рядом с подносом, она наклонилась к нему (нереида, выныривающая из бездонной глуби прозрачных вод). Не подставила губы, а потерлась щекой о его щеку, как кошка. Такая у нее была манера.

– Что-нибудь интересное?

Он взял несколько писем.

– Ничего. Мама просит няню прислать мерку Джона. Она ему что-то вяжет к Рождеству. Мэр просит меня что-то там открыть в следующем месяце. Можно, я не буду, ну пожалуйста?

– Нет, по-видимому, придется согласиться: мы давно ничего для него не делали.

– Ладно, только речь напишешь сам. Я уже состарилась для той девической, которая у меня была на все случаи жизни. Еще Анджела спрашивает: может, мы приедем на Новый год?

– Тут ответить просто. Ни за что на свете.

– Я так и думала… хотя, похоже, у нее будет забавно.

– Если хочешь, поезжай. А я никак не смогу вырваться.

– Да ладно. Я знала, что ты откажешь, еще до того как вскрыла письмо.

– Не понимаю, что за радость тащиться в Йоркшир посреди зимы…

– Милый, не злись. Все ясно, мы не едем. Я молчу. Просто мне казалось, что было бы занятно для разнообразия посидеть на чужих хлебах.

Горничная Бренды принесла второй поднос. Тони велел поставить его на подоконник и стал вскрывать письма. Он выглянул в окно. В это утро были видны лишь четыре шпиля из шести.

– Кстати, в этот уик-энд я, наверное, смогу вырваться, – вдруг сказал он.

– Милый, это не слишком большая жертва?

– Пожалуй, нет.

Пока он завтракал, Бренда читала ему газеты.

– Реджи опять произнес речь… Вот потрясающая фотография Бейб и Джока… Женщина в Америке родила близнецов от двух разных мужей. Как по-твоему, возможно такое? Еще два парня отравились газом… девочку удавили на кладбище шнурком… пьеса, которую мы с тобой видели, та, о ферме, сходит со сцены…

Потом она ему читала роман с продолжением. Он закурил трубку.

– Я вижу, ты не слушаешь. Отвечай: почему Сильвия не хочет, чтобы Руперт получил это письмо?

– А? Что? Видишь ли, на самом деле она не доверяет Руперту.

– Так я и знала. Там нет никакого Руперта. Никогда больше не стану тебе читать.

– По правде говоря, я задумался.

– Вот как?

– Я думал, до чего же замечательно: сегодня суббота и к нам никто не приедет.

– Ты так думаешь?

– А ты?

– Знаешь, мне иногда кажется бессмысленным содержать такой огромный дом, если не звать время от времени гостей.

– Как так – бессмысленным? Не понимаю, о чем ты. Я содержу этот дом вовсе не для того, чтобы сюда приезжали разные олухи перемывать друг другу косточки. Мы всегда тут жили, и я надеюсь, после моей смерти Джону Эндрю удастся сохранить дом. В конце концов, у меня определенные обязательства и перед нашими служащими, и перед самим Хеттоном… Поместья составляют неотъемлемую часть английского образа жизни, и мы нанесли бы непоправимый урон… – Тут Тони осекся и посмотрел на кровать. Бренда зарылась лицом в подушку, и теперь из-под простынь выглядывала только ее макушка.

– О господи, – сказала она. – За что?

– Кажется, я опять ударился в пафос?

Она повернулась на бок, и теперь из-под одеяла видны были лишь один глаз и нос.

– Ох нет, милый, это даже не пафос. Это бог знает что такое.

– Извини.

Бренда села.

– Ну не сердись. Я не то хотела сказать. Я тоже рада, еще как рада, что никто не приедет.

(За семь лет супружеской жизни такие шутливые сценки нередко повторялись.)

Стояла мягкая английская погода; в лощинах – туман, на холмах – бледное солнце; чащи высохли – безлистые ветки не удержали недавнего дождя, зато подлесок, влажный и темный в тени, сверкал и переливался там, куда проникали солнечные лучи; лужайки под ногами чавкали, по канавам бежала вода.

Джон Эндрю сидел на пони торжественно и прямо, как лейб-гвардеец, пока Бен ставил препятствие. Громобоя дядя Реджи подарил Джону в день, когда ему исполнилось шесть лет. Джон сам выбрал имя для пони после долгих совещаний. Первоначально пони звали Кристабель, но Бен сказал, что это кличка для собаки, не для пони. Бен знал когда-то чалого по кличке Громобой, так вот он убил двух всадников и четыре года кряду побеждал в местных скачках с препятствиями. Отличный был конек, рассказывал Бен, пока на охоте не пропорол себе брюхо, ну его и пристрелили. Бен знал множество историй о разных лошадях. На одном коне, по кличке Нуль, он как-то раз в Честере выиграл пять монет при ставке десять к трем. А еще он во время войны видел мула по кличке Одуванчик, так тот выпил запас рома на всю роту и околел. Но Джон не хотел давать своему пони кличку какого-то пропойцы-мула. Так что в конце концов, несмотря на миролюбивый нрав пони, они остановились на Громобое.

Это был темно-гнедой пони с длинным хвостом и гривой. Ноги ему Бен оставил лохматыми. Он щипал траву, невзирая на попытки Джона поднять ему голову.

До Громобоя уроки верховой езды проходили совсем по-другому. Джон трусил по загону на шетлендском пони по кличке Кролик, а няня, вцепившись в уздечку, пыхтя, плелась рядом. Теперь он ездил как настоящий мужчина. Няня усаживалась на складном стульчике с вязаньем в руках вне пределов слышимости. Бен, соответственно, получил повышение. Из простого конюха он прямо на глазах преобразился в стремянного. Шейный платок он заменил галстуком и закалывал его булавкой в форме лисьей головы. Бен был человек тертый, он много чего повидал на своем веку.

Ни Тони, ни Бренда не охотились, но им очень хотелось пристрастить Джона к охоте. Бен предчувствовал, что настанет время, когда конюшни заполнятся лошадьми и его назначат конюшим: мистер Ласт не возьмет чужака, он не такой.

Бен раздобыл два шеста с просверленными дырками и побеленную жердь и соорудил с их помощью посреди поля барьер вышиной в два фута.

– Теперь полегонечку! Давай галопом и помедленней, а когда она снимется, пригнись – и перелетишь, как птичка. Держи ей голову на барьер.

Громобой прорысил вперед, прошел два шага легким галопом, но перед самым барьером сробел и, снова перейдя на рысь, обогнул его. Джон бросил повод, обеими руками вцепился в гриву, удержался в седле и виновато посмотрел на Бена, тот закричал:

– На кой черт тебе ноги дадены, а? Вот, держи, хлестанешь, как до дела дойдет.

И передал Джону хлыст.

Няня, сидя у ворот, перечитывала письмо от сестры.

Джон отвел Громобоя назад и снова попытался взять барьер. На этот раз они пошли прямо на жердь.

Бен крикнул: «Ноги!» – Джон ударил пятками и потерял стремена. Бен воздел руки к небу, словно собирался ворон пугать. Громобой прыгнул, Джон вылетел из седла и шлепнулся на траву.

Няня всполошилась:

– Мистер Хэккет, что случилось? Он убился?

– Ничего ему не будет, – сказал Бен.

– Ничего мне не будет, – сказал Джон. – Громобой, по-моему, споткнулся.

– Еще чего, споткнулся. Просто ты распустил ноги, ядри их в корень, и сел на жопу. В другой раз не бросай повод. Так ты всю охоту загубишь.

С третьей попытки Джон взял барьер и, взволнованный, дрожащий, потеряв стремя и вцепившись для верности одной рукой в гриву, обнаружил, что усидел в седле.

– Ну, каково? Перелетел что твоя ласточка. Повторим?

Еще дважды Джон с Громобоем перепрыгивали через барьер, потом няня велела идти домой пить молоко. Они отвели пони в конюшню. Няня сказала:

– Господи, курточку-то как измазал.

Бен сказал:

– Ты у меня вскорости на скачках призы будешь брать.

– Всего вам хорошего, мистер Хэккет.

– И вам, мисс.

– До свидания, Бен. Можно, я вечером приду на ферму, посмотрю, как ты чистишь лошадей?

– Не мне решать. У няни спроси. Но знаешь что, у серой ломовой глисты завелись. Хочешь посмотреть, как я лекарство ей даю?

– Очень хочу. Нянь, можно мне посмотреть, ну можно?

– Спроси у мамы. А теперь идем, хватит с тебя на сегодня лошадей.

– Не хватит, – сказал Джон, – совсем не хватит.

Доро́гой он спросил:

– А можно, я буду пить молоко у мамы в комнате?

– Посмотрим.

Няня всегда давала уклончивые ответы вроде: «Поживем – увидим», «Много будешь знать, скоро состаришься», «Подрастешь – узнаешь», резко отличавшиеся от решительных и суровых суждений Бена.

– А что смотреть?

– Мало ли что…

– Ну например?

– Например, посмотрим, будешь ты задавать глупые вопросы или нет.

– Глупая шлюха, старая шлюха.

– Джон! Как ты себя ведешь? Это еще что такое?

Вдохновленный успехом своей вылазки, Джон вырвался у няни из рук и, приплясывая и распевая: «Старая шлюха, глупая шлюха», дошел таким манером до боковых дверей. Когда они поднялись на порог, няня молча сняла с него гамаши; ее мрачный вид несколько отрезвил Джона.

– Ступай прямо в детскую, – сказала няня. – А я расскажу маме о твоем поведении.

– Няня, прости. Я не знаю, что тут плохого, но я ничего плохого сказать не хотел.

– Ступай прямо в детскую.

Бренда наводила красоту.

– С тех пор как Бен Хэккет учит его ездить верхом, с ним, ваша милость, просто сладу нет.

Бренда плюнула в тушь:

– И все же, няня, что именно он сказал?

– Ой, да мне и выговорить стыдно, ваша милость.

– Чепуха, говорите. Иначе я могу подумать, что он сказал что-нибудь похуже.

– Уж хуже некуда… он назвал меня старой шлюхой, ваша милость.

Бренда поперхнулась в полотенце:

– Так и назвал?

– И не раз. Выплясывал передо мной до самого дома и распевал во весь голос.

– Понятно… Вы совершенно правильно сделали, что сказали мне.

– Благодарю вас, ваша милость, но раз уж зашел такой разговор, я вам скажу, что, по моему разумению, Бен Хэккет очень уж торопится с этой ездой. Так недалеко и до беды. Сегодня утром мальчик упал с лошади и чуть не убился.

– Хорошо, няня. Я поговорю с мистером Ластом.

Она поговорила с Тони. Оба хохотали до упаду.

– Милый, – сказала она, – поговорить с ним надо тебе. Ты в серьезном жанре выступаешь лучше меня.

– А я считал, что «шлюха» – очень хорошее слово, – возразил Джон, – и потом Бен всех так называет.

– И напрасно.

– А я больше всех на свете люблю Бена. И он всех вас умнее.

– Ты же понимаешь, что не можешь любить его больше мамы.

– Все равно люблю больше. Куда больше.

Тони почувствовал, что пора прекратить пререкания и приступить к заранее приготовленной проповеди.

– Послушай, Джон. Ты поступил очень плохо, назвав няню старой шлюхой. Во-первых, ты ее обидел. Вспомни, сколько она для тебя ежедневно делает.

– Ей за это платят.

– Помолчи. И во-вторых, люди твоих лет и твоего положения в обществе не употребляют таких слов. Люди бедные употребляют известные выражения, но джентльмены никогда. Ты джентльмен. Когда ты вырастешь, этот дом и много чего другого станет принадлежать тебе. И ты должен научиться разговаривать, как будущий владелец всего этого, научиться вести себя предупредительно с теми, кто менее счастлив, чем ты, и в особенности с женщинами. Ты меня понял?

– А что, Бен не такой счастливый, как я?

– Это к делу не относится. А теперь иди наверх, извинись перед няней и пообещай никого так не называть.

– Ладно.

– И раз ты сегодня так скверно себя вел, я не разрешаю тебе завтра кататься верхом.

– Завтра воскресенье.

– Ладно, тогда послезавтра.

– Ты сказал «завтра», так нечестно.

– Джон, не препирайся. Если ты не возьмешься за ум, я отошлю Громобоя дяде Реджи и скажу ему, что не считаю возможным оставить пони такому нехорошему мальчику. Ведь тебе бы это было неприятно?

– А зачем дяде Реджи пони? Он не сможет ездить на пони, он слишком тяжелый. И потом, он всегда за границей.

– Он отдаст пони другому мальчику. И вообще, это не относится к делу. А теперь беги, попроси у няни прощения.

Уже в дверях Джон сказал:

– Так мне можно кататься в понедельник? Ты же сказал «завтра».

– Да, видимо, так.

– Ура! Громобой сегодня прекрасно шел. Мы прыгнули высоко-высоко. Он сначала закинулся, а потом перелетел, как птичка.

– И ты не упал?

– Ага, один раз. Но Громобой тут ни при чем. Просто я распустил ноги, ядри их в корень, и сел на жопу.

– Ну как твоя лекция? – спросила Бренда.

– Ужасно. Просто ужасно.

– Беда в том, что няня ревнует к Бену.

– Боюсь, и мы станем к нему ревновать в самом скором времени.

Они обедали за круглым столиком, стоявшим посреди огромной столовой. Обеспечить ровную температуру в столовой оказалось делом невозможным: даже когда один бок поджаривался в непосредственной близости к камину, другой леденили десятки перекрестных сквозняков. Бренда перепробовала все: и ширмы, и переносной электрорадиатор, но особых успехов не достигла. Даже сегодня, когда повсюду было тепло, в столовой стоял пронизывающий холод.

Хотя Тони и Бренда отличались прекрасным здоровьем и нормальным телосложением, они сидели на диете. Это сообщало некоторую пикантность их трапезам и спасало от двух варварских крайностей, грозящих одиноким едокам, – всепоглощающего обжорства и беспорядочного чередования яичниц и бутербродов с непрожаренным мясом.

Сейчас они придерживались системы, при которой исключалось сочетание белков и углеводов в одной трапезе. Они приобрели каталог, где было обозначено, какие продукты содержат белки и какие углеводы; большинство нормальных блюд содержали и то и другое, так что Тони и Бренда немало забавлялись, выбирая меню. Обычно кончалось тем, что они заказывали какое-то блюдо «в порядке исключения».