Kitobni o'qish: «Коновницыны в России и в изгнании»

© П.А. Коновницын, Е.А. Коновницына. 2014

© Издательство «Сатисъ» оригинал-макет, оформление. 2014

Гр. П.А. Коновницын. История моей жизни

Предисловие

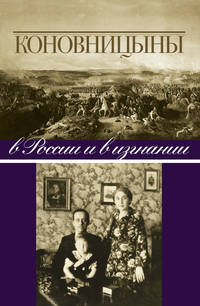

Эта книга содержит в себе мемуары графа Петра Алексеевича Коновницына, прямого потомка и правнука генерала Петра Петровича Коновницына, получившего графский титул для себя и своих потомков от Императора Александра I за героические подвиги во время Бородинского сражения и за воинские заслуги до и после Бородинского боя. Ему также была пожалована шпага, усыпанная бриллиантами с надписью «За сражение противу французов».

За мемуарами следует краткое «Приложение», которое является продолжением мемуаров и дополнением к ним уже после кончины Петра Алексеевича в 1965 году, в Лос-Анджелесе и с того момента, когда его записи заканчиваются. «Приложение» краткое потому, что мы старались выпустить эту книгу к празднованию 200-летия Бородинского боя и победы над Наполеоном, а возраст у нас уже преклонный и это нелегкий труд для нас.

Потомки графа Петра Петровича крепко чтили его память и преклонялись перед его подвигами и трудами. Величая его потомков «графами», выражают почтение именно их предку.

Правда, потомки заграницей сохранили Православие, передали своим детям и внукам родной русский язык, привили им любовь к исторической России и с честью пронесли свое имя в эмиграции.

Все поколение возраста наших родителей пережило тяжелую трагедию революции, потерю своей родины России, расставание с родными, которых они больше никогда не увидели. Жили на чужой земле, оплакивая свою горькую судьбу. На самом деле оправдалось по Некрасову:

…и горек кусок подаянного хлеба,

и жестки ступени чужого крыльца…

Хотя они на самом деле зарабатывали свой кусок хлеба, и зачастую тяжелым физическим трудом, помня, что никакой честный труд не позорит человека.

Несмотря на тяжелые и неблагоприятные условия жизни, сын Петра Алексеевича, Алексей Петрович, принимал участие в устройстве монархических собраний в русской колонии и читал свои доклады, печатался в приходском журнале (и сейчас пишет в «Нашей стране», единственном монархическом печатном органе на все зарубежье) на исторические темы, всегда освещая русскую монархию в свете правды и любви.

Мы благодарим Петра Ефимовича Гребельского, кавалера ордена Святой Анны 2-й степени, и его многоуважаемую супругу Валерию Михайловну, наших добрых друзей, а также дорогую Елену Емильяновну Смолич за их помощь в подготовке этой книги к печати.

Кярово

И припомнил я речи другие

И родные поля и леса…

Чудское озеро в летние солнечные дни имеет зеркально-гладкую поверхность бирюзового цвета. Оно очень большое и напоминает море.

Пологие берега покрыты нежным, как бархат, песком, вода теплая и очень приятно купаться.

Вдоль берега несколько серых рыбачьих деревень, за ними к самой воде спускается старая дубовая роща. Вековые дубы причудливой формы раскинули свои мощные ветви.

В озере много рыбы: огромные серебристые сиги, скользкие налимы, колючие ерши и разная другая рыба.

С криком кружатся чайки, а иногда быстро пролетят утки… В непогоду озеро делается свинцового цвета и поднимаются большие волны.

В древние времена на льду этого озера произошло знаменитое Ледовое Побоище.

В двух верстах от берега – уездный город Гдов, который, по преданию, был вдовьим уделом Святой княгини Ольги. Остатки крепостного вала, сложенные из валунов, свидетельствуют об их древнем происхождении. Посреди города течет река. На холме – городской сад, собор и тюрьма. На главной улице – лабазная торговля.

Из Гдова к Нарве протянулось широкое шоссе. По сторонам его больше всего лесов, иногда пастбища, пахотные поля, болота. Здесь много всякой дичи: тетеревов, глухарей, уток, рябчиков. Встречаются иногда лоси и медведи. Весной, когда в холодных лужах талого снега отражается вечернее небо, хорошо тянут вальдшнепы. На шестой версте от Гдова шоссе пересекает проселочная дорога к деревне Смуравьёво. Кругом поля ржи, ячменя и овса.

Вскоре за деревней начнется аллея из старого леса и закончится у церковной ограды, посреди которой белая каменная церковь с зеленым шпилем.

В церкви, у левого клироса на полу, две мраморные плиты: могила моего прадеда, героя Отечественной войны 1812 года и моей прабабушки. Далее могила моих дедушки и бабушки. Перед могилами икона Казанской Божьей матери в золотой ризе, украшенной бриллиантами. Риза была сооружена после смерти прадеда из его шпаги, пожалованной ему за Бородинский бой. На обратной стороне иконы выгравировано: «Благословение всему роду». Горит лампада… Рядом древнего письма икона Николая Чудотворца с надписью: «Сопутствовала в войнах 1812–1814 годов».

Вокруг церкви фамильное кладбище.

Мимо церкви, между оградой из густых елок, дорога ведет к подъезду большого деревянного двухэтажного дома, а из церковной ограды калитка ведет в сад. Он спускается к реке. На другой стороне реки большой парк. В саду много душистой сирени, липовая беседка, серебристые тополя, а около самого дома – старый дуб, ему насчитывают несколько столетий.

Фамильный дом графов Коновницыных в Кярово.

Из сада через одну веранду можно войти в гостиную, а через другую – в столовую. По праздникам сюда доносится церковное пение. Паркет в гостиной сложен из различных пород дерева и изображает звезды. Мебель тяжелая, из карельской березы. На стенах, в старинных рамах, семейные портреты. В столовой большие диваны из красного дерева и большой круглый стол. Колонны отделяют столовую от библиотеки. В ней много редких книг: в больших кожаных переплетах, с множеством прекрасных гравюр, одно из первых изданий Французской Энциклопедии времен Людовика Шестнадцатого, есть рукописи царствования Федора Иоанновича, а также Российская Вифлеотека, Зерцало Жизни, французская классика, когда-то модные романы, много военных карт и чертежей пушек…

Рядом со столовой кабинет прадеда. В нем мебель Жакоб: красное дерево, бронза и гобелены. На письменном столе бронзовый бюст прадеда. У окна вольтеровское кресло, в углу костыль, которым пользовался прадед после ранения. На стене портрет Александра Первого во весь рост, прекрасные миниатюры и коллекция старинного оружия; кремневые ружья с золотой и серебряной насечкой, кольчуги, старинная сбруя.

Вокруг дома хозяйственные постройки и два фруктовых сада.

Весной, когда цветут яблони и сирень, звонко поют соловьи…

Узкая дорожка мимо церковной ограды и крутого берега реки ведет к мосту и водяной мельнице.

Кругом поля, а за ними березовый лес. В нем много ландышей, земляники и грибов…

Это Кярово, родовое имение графов Коновницыных.

1913 год

Солнечный, теплый, летний день. С утра запрягли тройку в большую парадную карету с семейными гербами на дверцах. Отец и младший брат Шура поехали встречать на пристани озера делегацию от 4-го Копорского полка, которая прибыла возложить венок на могилу своего Шефа, моего прадеда.

После полудня стали съезжаться приглашенные; предводитель дворянства, чиновники из города и помещики. Собралось человек тридцать. Затрезвонили в церкви, и делегация полка: командир полка, старший офицер – подполковник, адъютант, фельдфебель и два унтер-офицера, в парадной форме, – понесла в церковь на бархатной подушке большой серебряный венок из дубовых и лавровых листьев с широкой Георгиевской лентой. Отец в дворянском мундире с орденами, предводитель дворянства, гости и вся наша семья встретили делегацию полка у входа в храм. Крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах наполнили церковь и стояли в ограде. Народу собралось так много, что все не смогли поместиться в церкви. После торжественной панихиды, делегация возложила венок на могилу.

Против дома, на лужайке, накрыли столы для гостей, а за церковной оградой устроили угощение для крестьян.

Обед проходил очень оживленно. Когда разлили шампанское в бокалы, отец произнес свой тост:

«Милостивые Государыни и милостивые Государи!

Празднуя в настоящем году истекшее столетие славной Отечественной войны, мы должны, особенно в настоящее время, когда нашей родине России грозит внутренний враг, куда опаснее и сильнее Наполеона, тесно сплотиться и проникнуться славными воспоминаниями доброго старого времени и всего тогда пережитого, чтобы в полном единении со своим Царём поднять на Руси, как прежде, как это делали наши предки, то же чувство беспредельной любви к своему Отечеству, а затем дружно грудью отстоять тот натиск, который готовят нам враги России: инородцы-революционеры, а также русские люди, прикрывающиеся для своей пользы именем патриотов, но творящие зло и неправду. Эти враги желают низвергнуть силу и мощь России – Самодержавного русского Царя, и тем навсегда погубить наше Отечество.

Укрепившись прежде всего в нашей вере православной, мы, в виду грядущих событий, должны с молитвою обратиться к Господу и просить Его: Боже, спаси Россию! Сохрани нам нашего Царя Самодержавного, сохрани нам этот единственный источник правды и справедливости и помоги народу русскому пребывать в полном единосогласии, отстранить всякое средостение, чтобы тесно объединиться с Помазанником Твоим, Православным Русским Царем, на благо дорогой всем нам России».

Раздались крики – ура!

Начались тосты. Пили за славный Копорский полк Петровской дивизии, а с лужайки, около церкви, доносились крестьянские песни.

Когда стало смеркаться, гости стали разъезжаться.

Отец приказал снять со стены в гостиной большой портрет Петра Петровича прекрасной работы французского художника и подарил его в офицерское собрание Копорского полка.

Начало войны

Кярово. Жаркий летний день 1914 года. Белое облако лениво плывёт по голубому небу… Обед недавно закончился и все разошлись, кто куда. Отец перешел на веранду в свое любимое место, за маленьким столом, на котором стоял его серебряный подстаканник со стаканом крепкого чая. Его взгляд рассеянно устремился вдаль. Он курит и ждет почту. Наконец послышалось тарахтение тележки, и на дороге показалась лошадь Сероха – это молочница возвращается с почтой из города.

Я сижу с книгами в кабинете, в вольтеровском кресле, и вижу, как отцу принесли почту. Он открывает «Новое Время» и взволнованным голосом зовет мать: «В Сараево убит террористом сербского происхождения австрийский эрцгерцог, может вспыхнуть война». Я подумал, что это было бы очень интересно, и пошел рассказать об этом старшему брату Коле. Ему эта новость тоже понравилась. Было жарко и мы пошли купаться.

Когда солнце склонилось к западу и длинные лиловые тени легли на дороге, мы решили проехаться верхом. Коля оседлал Мальчика, а я – своего Барса. Полкан, наш любимец – ирландский сеттер, бежал впереди с радостным лаем, от него не отставали Дик и Отрада.

Выезжаем рысью на аллею… Навстречу из деревни едут верхом парни и девки на ночное, в лес. Звенят бубенцы на лошадях, и далеко разносится крестьянская песнь:

Пожалей душа моя желанная

Молодецкого плеча…

Проезжаем деревню и пускаем лошадей в галоп, а потом в карьер. Только свистит ветер в ушах… Вот хорошо, если бы война была в наших краях, мы здесь знаем каждую тропинку. Возвращаемся домой шагом с военными песнями: «Скачут, поют юнкера гвардейской школы, бубны, тарелки, литавры звенят…»

Около конюшни оставляем лошадей Игнату и идём в столовую ужинать. По дороге решаем завтра рано утром идти в лес на тетеревов.

Старшая сестра Наташа, Таня, гувернантка Анна Германовна и младший брат Шура недавно вернулись из леса: они ходили за грибами и принесли полные корзины. В этом году особенно много грибов.

Абажур висячей лампы бросает яркий свет на накрытый стол.

За ужином обсуждаются события; отец рассказывает подробности.

Коля доволен, если начнется война, он в ней может участвовать, хотя при современной военной технике она может и не продлится более чем 3 или 4 месяца. В таком случае он пойдет добровольцем, а офицерские погоны заслужит на войне.

Решено завтра всей семьей ехать в Колодье, к соседям. Отец хочет повидать адмирала Сарычева. Сейчас там гостят фон Бок, подруги сестер и гимназист, приятель Шуры. У них постоянно бывают соседи из Казино, оно очень близко от Колодья. Наверно будет Владислав Мечеславович, он отлично и охотно играет на рояле. Его любимые композиторы Шопен и Лист. Наверно там будет и Стася. Коля к ней, кажется, неравнодушен. У нее красивый профиль, нежный цвет лица и большие серые глаза.

Дни бегут. В беззаботную жизнь полную деревенских радостей врывается вихрь грозовой тучи политических событий. Газеты приносят каждый день что-нибудь новое. Австрия предъявила Сербии позорный для нее ультиматум. Сербия просит защиты у России. Россия не могла оставаться равнодушной к ее судьбе и объявила частичную мобилизацию. Германия объявила мобилизацию. Общая мобилизация. Война.

Газеты сообщают, что: двадцатого июля огромная толпа собралась в Петербурге, на площади перед Зимнем Дворцом, а в Николаевском зале дворца было совершено молебствие в присутствии Государя. Молебствие совершал духовник Государя. Зал был наполнен генералами, офицерами гвардии и армии, а также государственными сановниками и придворными дамами.

После молебна священник прочел Манифест по случаю объявления войны, а затем Государь произнес звонким и мягким голосом: «Со спокойствием и достоинством встретила наша Великая Матушка Русь известие об объявлении войны. Убежден, что таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она не была, до конца. Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей. И к вам, собранным здесь представителям дорогих мне войск Гвардии и Петербургского военного округа и в Вашем лице обращаюсь ко всей единородной, единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии моей и благословляю ее на труд ратный». Государь перекрестился, а все присутствующие преклонили колена. Многие плакали. Раздались слова молитвы: «Спаси, Господи, люди Твоя», а затем – слова народного гимна.

Государь вышел на балкон. При появлении Царя все, как один, сняли шапки и стали на колени, и стотысячная толпа пропела: «Боже Царя храни…» После этого грянуло могучее «ура». У Государя на глазах появились слезы.

Первый транспорт с мобилизованными из нашего уезда отправляется на войну. Мы провожаем их на вокзале. Все работы в этот день отменены. Отец идет с крестьянами крестным ходом в город. Священник в облачении, певчие, хоругви, иконы «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победу…»

На месте погрузки отслужили молебен. Сделали сбор в пользу семей мобилизованных.

Несколько наших рабочих ушли на войну. Забрали Мальчика и Барса. А вот и первые списки убитых… Пахнуло могильной сыростью…

Мы с Колей едем в Пажеский корпус. Отец скоро уезжает, он получил предложение заведовать санитарным поездом московского дворянства. Наташа окончила в этом году институт и поступает на курсы сестер милосердия.

Дядя Мануша

Лето прошло, цвет в полях опал

И как-то тоскливо стало на душе…

Петербургское раннее утро конца августа 1914 года.

Моросит холодный дождь и воздух пропитан сыростью. На улицах офицеры в походной форме. С Балтийского вокзала на извощике мы с Колей поехали к дяде Мануше. Он жил на Саперном переулке, и его квартира была почти напротив нашей. Дядя был холостяк. Рассказывали, что в молодости он увлекся и сделал предложение, но не получил согласия и с тех пор никогда не делал попытки жениться.

Нам открыл дверь Старжук, дядин слуга, бывший гвардейский матрос. Он хорошо знал дядины привычки и был ему незаменим.

На вешалке висела солдатская шинель и шашка. Заметив наш любопытный взгляд, Старжук сказал, что вчера приехал из Москвы наш племянник, Николай Сергеевич. Он хотя и был нашим племянником, но был лет на десять старше меня.

Дядя спал. Он ложился спать обыкновенно с рассветом и вставал очень поздно.

Мы привели себя в порядок с дороги и сели в столовую пить кофе.

Николай Сергеевич уже встал. Он в этом году окончил Лицей и поступил, как и большинство его приятелей, вольноопределяющимся в Сумской гусарский полк. «Конечно, война не может долго продолжаться, наша кавалерия уже в Восточной Пруссии».

Звонок. Пришел гусар, приятель Н. С. Мы познакомились. Он стал показывать купленный клинок для шашки «Волчек» из кованой стали. Вынул его из ножен и стал сгибать дугой. Они скоро ушли, было ещё много дел перед отъездом. Завтра уезжают на фронт.

Дядя встал к завтраку. Он был высокого роста и полный. Красивые черты лица оттеняла черная седеющая борода. Длинные черные волосы он зачесывал назад. Ему было 68 лет. Он был, как всегда, рад нас видеть. Мы сели завтракать. Пришел к завтраку Владимир Петрович, наш кузен. Ему было лет 30. Он постоянно мерз и кутал ноги в плед. Климат Петербурга ему не нравился и вообще Россию он не любил, считал ее дикой и отсталой. Он жил постоянно в Париже. В Россию он приезжал на два или три месяца в свое имение под Москвой. Проездом он всегда навещал дядю, которого очень любил несмотря на разницу во взглядах. Кузен был очень огорчён, что ему придется остаться в России до конца войны, хотя был, как и большинство, уверен, что война долго не продлится. Дядя говорил, что хотел бы дожить, из любопытства, до конца войны.

Пили кофе в гостиной и Владимир Петрович рассказывал о своих парижских впечатлениях. Незаметно время приблизилось к обеду. После обеда дядя сел в свое кресло с высокой спинкой. Оно стояло в углу у окна. Старжук принёс керосиновую лампу, чтобы не портить глаза. Дядя надел очки, закурил сигару и стал просматривать газеты. «28-го августа, со знаменем 4-го Копорского полка в руках был убит полковник Шильцов, а 23 августа, в бою у Орлау, командир 29-го пехотного Черниговского полка, полковник Алексеев был заколот штыком со знаменем в руках. Полковая святыня старого петровского полка чуть не попала в руки немцам. На крик солдат “Знамя спасём, знамя!” группа, при которой находилось знамя, попала в критическое положение; один офицер сорвал полотнище, георгиевский крест, ленту и с большим трудом вынес знамя…»

Пажеский корпус

На следующее утро мы с Колей поехали на извозчике в Пажеский корпус. Извощик выехал на Невский проспект и повернул на Садовую улицу. Вот и ворота чугунной решетки корпуса. За ней плац, по сторонам деревья, а в перспективе темно-красное здание корпуса, построенного знаменитым графом Растрелли. Это бывший дворец Екатерининского вельможи графа Воронцова.

Императорский Пажеский Корпус.

При императоре Павле Первом это здание было предоставлено Ордену Мальтийских Рыцарей, гроссмейстером которого был Государь.

Во внутреннем дворе рыцари построили католическую капеллу. В ней около креста, с левой стороны, висел на стене большой портрет Императора Павла Первого в пурпурном бархатном облачении с большим мальтийским вытканным белым крестом на груди. Над входом в капеллу надпись золотыми буквами: «Deo Joanis Baptiste Paulus I Imperator hospitalis decaved».

Пажи съезжаются на извозчиках, некоторые в своих каретах. Мелькают черные пальто с золотыми погонами и Императорскими вензелями. Младшие пажи отчетливо прикладывают руку в белой замшевой перчатке к козырьку фуражки с офицерской кокардой, отдавая честь старшим.

Извозчик останавливает лошадь у подъезда, и мы входим в корпус. Встречая пажей своего класса, Коля с ними целуется. «У нас такая традиция», – говорит он. Мы поднимаемся по лестнице и идем к моему воспитателю в третью роту.

В ротном зале большой портрет Государя в форме лейб-гвардии Гусарского полка: красивый доломан с белым ментиком.

Мой воспитатель подполковник Максимилиан Николаевич фон Крит, или просто Мака, как мы его называем между собой. У него длинные пушистые усы, прическа ёжиком. Он носит длинные шпоры и курит папиросы из длинного мундштука. Какой-то остряк написал на него стихи:

На третью роту кто ворчит?

Усатый старый Мака Крит.

Кто будет сын его, чтоб знать,

Не надобно о том гадать:

Не будет он политиком,

А будет ясно критиком.

В списки корпуса и в классный журнал меня записали как графа Коновницына 6-го.

В корпусе много русских и иностранных знатных имен. Из Членов Императорской Династии в мое время был князь Федор Александрович. У воспитателя капитана Елагина жил последний принц Палтава. Он учил русский язык и через год должен был поступить в корпус. Посольство из знатнейших представителей его страны привезло принца в Петербург. Это считалось большим дипломатическим успехом русской восточной политики. Два короля были пажами: Король Югославии Александр и Король Сиамский Чакрабон.

В белом зале корпуса, среди портретов Императоров, находился прекрасной работы бронзовый бюст Императора Николая 2-го. Под ним на бронзовой доске, на постаменте, сделана надпись: «Родному корпусу Принц Чакрабон Сиамский. 1898–1902».

Мальтийские рыцари в свое время построили в корпусе православную церковь. Они украсили священные сосуды Мальтийским крестом, а у входа в церковь на мраморной доске с Мальтийским крестом были выгравированы заветы Ордена:

1. Ты будешь верить всему тому, чему учит Церковь и будешь исполнять все Ее предписания.

2. Ты будешь охранять Церковь.

3. Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешься его защитником.

4. Ты будешь любить страну, в которой ты родился.

5. Ты не отступишь перед врагом.

6. Ты будешь вести с неверными беспощадную и постоянную войну.

7. Ты не будешь лгать и останешься верен данному слову.

8. Ты будешь щедр и будешь всем благотворить.

9. Ты везде и повсюду будешь поборником справедливости и добра против несправедливости и зла.

Мы себя считали наследниками Мальтийского ордена и его заветов, а белый Мальтийский крест был утвержден Государем как знак корпуса.

Пажи чувствовали себя членами одной семьи, воспитанной в одних и тех же традициях. Это сознание сохраняли и бывшие пажи. В общественных местах пажи подходили здороваться с офицерами, носившими пажеский значок.

До войны Государь обыкновенно каждый год посещал корпус, приходил на уроки, разговаривал с пажами. Провожая Его, пажи долго бежали за Его санями.

Вакансии в гвардию и во все рода оружия сперва предоставлялись пажам, после чего оставшиеся распределялись по всем остальным военным училищам.

С самого начала своего существования корпусу уделяли Государи много внимания. Он отличался от других военно-учебных заведений более расширенной программой, в особенности иностранных языков. В корпус назначался специально отобранный воспитательский и преподавательский персонал.

В списках бывших пажей было много не только храбрых воинов, награжденных высшими боевыми отличиями, но также длинные списки героев, павших на поле чести, и много просвещенных государственных деятелей.

К жизни корпуса я скоро привык и его очень полюбил. В моём классе было 18 человек, и жили мы очень дружно. Утром вставали в 7 часов. Нас будил или барабан или кавалерийская труба. Мы больше любили трубу: сигнал длился дольше и был мелодичнее.

После утренней молитвы в спальне, перед большой иконой Божьей Матери, мы шли строем в столовую пить кофе. Потом час на повторение уроков с часовым перерывом на завтрак и прогулку. После обеда два часа свободных: игры в футбол, в теннис или просто прогулка на плацу. В корпусе был бассейн, где раз в неделю был урок плавания. Был манеж, где учили верховой езде, начиная с шестого класса. По вечерам желающие брали уроки ваяния или музыки. Я увлекся живописью и брал уроки у Александра Богдановича Вилленвальде, сына известного баталиста.

Самым талантливым учеником был князь Николай Голицын. К нашему большому горю, купаясь летом в имении, он утонул.

Во время уроков живописи Александр Богданович держал себя с нами как равный: мы забывали на время военную дисциплину и чувствовали себя в атмосфере художественной богемы, рассказывали фривольные анекдоты, шутили, смеялись.

В феврале 1916 года брата Колю произвели в офицеры. Он вышел вместе с 4-мя пажами в лейб-гвардии Драгунский полк.

В день производства, после молебна, весь корпус выстроили в белом зале. Директор корпуса прочел телеграмму Государя о производстве и поздравил пажей с первым офицерским чином. После этого они переоделись в офицерскую форму.

Вечером праздновали производство в одном из лучших ресторанов Петрограда. Первый тост – за Государя Императора: каждый опускает в бокал шампанского свое кольцо из вороненой стали с золотым ободком – будь тверд, как сталь, и благороден, как золото.

После двухнедельного отпуска они уезжают в маршевые эскадроны, а оттуда на войну.