Kitobni o'qish: «Стоунер»

Посвящаю эту книгу своим друзьям и бывшим коллегам по кафедре английского языка университета Миссури. Они сразу поймут, что она – плод художественного вымысла: ни один из персонажей не имеет реального прототипа из числа живых или умерших, ни одно из событий в ней не основано на том, что в действительности происходило в университете Миссури. Они увидят еще, что я вольно обошелся как с физическими реалиями университета, так и с его историей, поэтому место действия романа, по существу, тоже можно считать вымышленным.

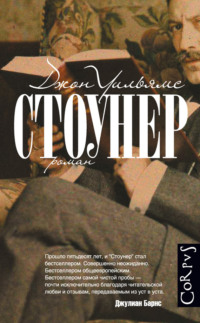

John Williams

Stoner

Перевод с английского Леонида Мотылева

Публикуется с разрешения автора и Frances Collin Literary Agency (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© by John Williams, 1965

© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2015

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015

© ООО "Издательство ACT", 2015 Издательство CORPUS ®

Глава I

Уильям Стоунер поступил на первый курс университета Миссури в 1910 году, когда ему было девятнадцать. Восемь лет спустя, когда шла Первая мировая, он получил степень доктора философии и преподавательскую должность в этом университете, где он учил студентов до самой своей смерти в 1956 году. Он не поднялся выше доцента и мало кому из студентов, у которых вел занятия, хорошо запомнился. Когда он умер, коллеги в память о нем приобрели и подарили университетской библиотеке средневековый манускрипт. Этот манускрипт и сейчас можно найти там в отделе редких книг; он снабжен надписью: “Передано в дар библиотеке университета Миссури в память об Уильяме Стоунере, преподавателе кафедры английского языка. От его коллег”.

Студент, случайно натолкнувшись на это имя, может вяло поинтересоваться, кто такой был этот Уильям Стоунер, но вряд ли его любопытство пойдет дальше вопроса, заданного мимоходом. Преподаватели, не особенно ценившие Стоунера при жизни, сейчас редко о нем говорят; пожилым его имя напоминает о конце, который их всех ждет, для более молодых это всего-навсего имя, звук, не пробуждающий воспоминаний и не вызывающий из небытия личность, с которой они могли бы ассоциировать себя или свою карьеру.

Он родился в 1891 году на маленькой ферме недалеко от поселка Бунвилл посреди штата Миссури, примерно в сорока милях от города Колумбии, где находится университет. Хотя его родители, когда он появился на свет, были молоды – отцу исполнилось двадцать пять, матери всего двадцать, – Стоунер даже в детстве думал о них как о стариках. В тридцать отец выглядел на все пятьдесят; сутулый от трудов, он безнадежными глазами смотрел на участок засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться от года к году. Для матери вся ее жизнь, казалось, была долгим промежутком, который надо перетерпеть. Морщинки вокруг ее бледных отуманенных глаз были тем более заметны, что тонкие прямые седеющие волосы она зачесывала назад и стягивала на затылке в пучок.

С самых ранних лет, какие Уильям Стоунер помнил, у него были обязанности по хозяйству. В шесть лет он доил костлявых коров, задавал корм свиньям в свинарнике рядом с домом и собирал мелкие яйца, которые несли тщедушные куры. И даже когда он стал ходить в сельскую школу в восьми милях от дома, весь остальной день от темна до темна был у него наполнен всевозможной работой. Под ее тяжестью в семнадцать его спина уже начинала сутулиться.

На этой одинокой ферме он был единственным ребенком, и необходимость труда сплачивала семью. Вечерами все трое сидели в маленькой кухне, освещенной одной керосиновой лампой, и смотрели на желтое пламя; нередко за час, отделявший ужин от сна, там не раздавалось никаких звуков, кроме скрипа стула от перемещения усталого туловища да еле слышного потрескивания потихоньку проседающих деревянных стен.

Дом был квадратный в плане, и некрашеные бревна крыльца и вокруг дверей покосились. С годами дом приобрел цвет сухой земли, серо-коричневый, с белыми прожилками. На одной его стороне была общая комната, продолговатая и скупо обставленная: стулья с прямыми спинками, грубые столы; рядом – кухня, где семья проводила большую часть того малого времени, что могла проводить вместе. Другую половину дома составляли две спальни, в каждой – железная кровать, выкрашенная белой эмалью, один прямой стул и стол с лампой и тазом для мытья. Полы были щелястые, из некрашеных, трескающихся от старости досок, и пыль, которая поднималась сквозь щели, мать каждый день заметала обратно.

Школьные задания он выполнял так, словно это были такие же дела, как на ферме, разве лишь несколько менее утомительные. Когда он весной 1910 года окончил школу, он ожидал, что на него теперь ляжет больше полевой работы; отец за последние месяцы стал на вид более уставшим и каким-то медлительным.

Но однажды вечером в конце весны, после того как они вдвоем весь день окучивали кукурузу, отец, поужинав на кухне и подождав, пока мать заберет со стола тарелки, заговорил с ним:

– На той неделе сельхозконсультант заходил.

Уильям поднял на него глаза от круглого кухонного стола, покрытого клеенкой в красно-белую клетку. Он ничего не сказал.

– Говорит, в университете в Колумбии открыли новый колледж. Сельскохозяйственный. Говорит, тебе бы там поучиться. Это четыре года.

– Четыре года, – повторил Уильям. – И не бесплатно же.

– Жилье и питание можешь оплачивать работой, – сказал отец. – У твоей матери там двоюродный брат поблизости живет. Книги и прочее – это купишь. Я буду присылать в месяц доллара два-три.

Уильям положил ладони на клеенку, которая тускло отсвечивала под лампой. Дальше Бунвилла, до которого было пятнадцать миль, он еще ни разу из дому не отлучался. Он сглотнул, чтобы голос звучал ровно.

– Думаешь, сможешь сам тут управиться? – спросил он.

– Управимся, я и мама твоя. Верхние двадцать буду пшеницей засевать, ручной работы станет меньше.

Уильям посмотрел на мать.

– Ма? – спросил он.

Она ответила бесцветным тоном:

– Делай, как папа говорит.

– Вы правда хотите, чтобы я поехал? – спросил он, точно наполовину надеялся на отрицательный ответ. – Правда хотите?

Отец изменил положение тела на стуле. Посмотрел на свои толстые мозолистые пальцы – в их складки земля въелась глубоко, несмываемо. Сплетя пальцы, поднял руки со стола движением, похожим на молитвенное.

– Я вот мало чему учился, – сказал он, глядя на свои руки. – После шестого класса бросил школу, стал работать на ферме. В молодости никогда учебу высоко не ставил. Но сейчас не знаю. Земля с каждым годом суше, работать все тяжелей; я мальчиком был – на ней лучше все росло. Консультант говорит, сейчас есть новые способы, как вести хозяйство, в университете, мол, этому учат. Может, он и прав. Иногда работаю в поле, и мысли приходят… – Он замолчал. Сплетенные пальцы сжались туже, и он уронил руки на стол. – Мысли приходят… – Он покачал головой, хмуро глядя на свои руки. – Давай-ка двигай туда по осени. А мы с мамой управимся.

Это был первый раз, когда отец при нем говорил так долго. Осенью Уильям отправился в Колумбию и записался на первый курс сельскохозяйственного кол леджа.

Он прибыл в Колумбию с новым черным шерстяным костюмом, заказанным по каталогу в “Сирсе и Робаке” и оплаченным скопленной за годы материнской выручкой за куриные яйца и прочее, с поношенным отцовским пальто, в синих сержевых брюках, которые в Бунвилле он раз в месяц надевал в методистскую церковь, с двумя белыми рубашками, с двумя комплектами рабочей одежды и с двадцатью пятью долларами наличных денег, которые отец занял у соседа под осенний урожай пшеницы. Из Бунвилла, куда родители рано утром привезли его на своей запряженной мулом телеге без бортов, он двинулся дальше пешком.

Стоял жаркий осенний день, и на дороге из Бунвилла в Колумбию было пыльно; он шел почти час, потом с ним поравнялся грузовой фургон, и возница предложил его подвезти. Он кивнул и сел к нему. Сержевые брюки были до колен красные от пыли, загорелое обветренное лицо покрылось пылью, смешанной с потом. Всю долгую дорогу Уильям неуклюже вытряхивал пыль из брюк и приглаживал прямые песочного цвета волосы, которые никак не хотели лежать ровно.

До Колумбии добрались под вечер. Возница высадил Стоунера на окраине городка и показал на группу зданий под высокими вязами: – Вон он, твой университет. Там будешь учиться.

Несколько минут после того, как фургон поехал дальше, Стоунер стоял неподвижно, глядя на университетский комплекс. Никогда раньше он не видел ничего столь впечатляющего. Красные кирпичные здания окружала обширная зеленая лужайка с купами деревьев и каменными дорожками. Стоунер испытывал благоговение, но под ним, под этим священным трепетом вдруг возникла безмятежность, неведомое прежде чувство безопасности. Было довольно поздно, но он долго ходил вокруг кампуса, ходил и смотрел издали, словно не имел права приблизиться.

Уже почти стемнело, когда он спросил у прохожего, как выйти на Эшленд-Грэвел – на дорогу, ведущую к ферме Джима Фута, двоюродного брата его матери, на которого он должен был работать. К белому каркасному двухэтажному дому, где ему предстояло жить, он подошел в темноте. Футов он ни разу до той поры не видел, и ему было не по себе из-за того, что он явился так поздно.

Они встретили его кивками и испытующими взглядами. Несколько неловких секунд он простоял в двери, а затем Джим Фут жестом позвал его в маленькую, слабо освещенную общую комнату, заставленную мягкой мебелью, с посудой и безделушками на тускло поблескивающих столах. Садиться Стоунер не стал.

– Ужинал? – спросил Фут.

– Нет, сэр, – ответил Стоунер.

Миссис Фут поманила его за собой пальцем. Стоунер последовал за ней через несколько комнат на кухню, где она показала ему на стул, стоявший у стола. Поставила перед ним кувшин с молоком и положила несколько ломтей холодного кукурузного хлеба. Молока он выпил, но хлеб жевать не мог, до того пересохло во рту от волнения.

Фут вошел в кухню и встал подле жены. Он был коротышка, всего каких-нибудь пять футов три дюйма, с худым лицом и острым носом. Жена была выше его на полголовы и дородная; под очками без оправы толком не разглядишь глаз, тонкие губы сжаты. Оба, пока Стоунер пил молоко, смотрели на него очень пристально.

– Кормить и поить скотину, задавать с утра корм свиньям, – быстро проговорил Фут.

– Что? – переспросил Стоунер, взглянув на него рассеянными глазами.

– Это твои утренние дела, – сказал Фут, – до занятий в колледже. Вечером опять же поить и кормить, собирать яйца, доить коров. Колоть дрова, когда будет время. В выходные подсоблять мне в чем понадобится.

– Да, сэр.

Фут изучающе смотрел на него еще несколько секунд.

– Колледж, надо же, – сказал он и покачал головой. Так что девять месяцев он за кров и стол делал все, что было перечислено. Вдобавок пахал и боронил, корчевал пни (зимой пробиваясь сквозь три дюйма мерзлой земли) и сбивал масло для миссис Фут, которая покачивала головой с сумрачным одобрением, наблюдая за тем, как деревянная маслобойка с хлюпаньем ходит вверх-вниз.

Его поселили на втором этаже в бывшей кладовке; из мебели там имелись чугунная продавленная кровать с тонким перьевым матрасом, сломанный столик с керосиновой лампой, шаткий стул и большой сундук, служивший ему письменным столом. Зимой все тепло, что он получал, просачивалось к нему сквозь пол с первого этажа; он заворачивался в обтрепанные одеяла и покрывала, которыми его снабдили, и, читая книги, дул на онемелые пальцы, чтобы не рвать страниц.

Он выполнял свою учебную работу так же, как работу на ферме: тщательно, добросовестно, не испытывая ни удовольствия, ни подавленности. К концу первого курса средняя оценка у него была чуть ниже чем “хорошо”; он был доволен, что его результаты не хуже, и его не огорчало, что они не лучше. Он понимал, что узнал то, чего не знал раньше, но это значило для него одно: на втором курсе он, вероятно, сможет учиться так же неплохо, как на первом.

На летние каникулы он вернулся к родителям на ферму и помогал отцу с полевыми работами. Отец спросил его раз, как ему нравится в колледже, и он ответил, что очень нравится. Отец кивнул и больше ни о чем не спрашивал.

Только на втором курсе Уильям Стоунер понял, ради чего он учится.

Ко второму курсу он стал в кампусе довольно заметной фигурой. В любую погоду носил один и тот же черный шерстяной костюм с белой рубашкой и галстуком-ленточкой; из рукавов пиджака торчали запястья, брюки сидели на нем странно – можно было подумать, он обрядился в униформу с чужого плеча.

Футы перекладывали на него все больше работы, а вечерами он подолгу сидел за учебными заданиями; он шел по программе сельскохозяйственного колледжа, которая обещала ему диплом бакалавра, и в первом семестре второго курса у него было две главные дисциплины: химия почв, которую преподавал его колледж, и полугодовой обзорный курс английской литературы, который довольно-таки формально обязывали пройти всех студентов университета.

С естественно-научными предметами он после первых недель стал справляться без особого труда: просто надо было сделать то-то и то-то, запомнить то-то и то-то. Химия почв заинтересовала его в общем плане; до той поры ему не приходило в голову, что бурые комья, с которыми он всю жизнь имел дело, – не только то, чем они кажутся, и он смутно предполагал теперь, что познания по части почв могут ему пригодиться, когда он вернется на отцовскую ферму. А вот обязательный курс английской литературы обеспокоил его, вывел из равновесия так, как ничто раньше не выводило.

Преподавателю было немного за пятьдесят; звали его Арчер Слоун, и в его манере вести занятия проглядывало что-то презрительное, как будто между своими познаниями и тем, что учащиеся могли воспринять, он видел такую пропасть, что преодолеть ее нечего было и думать. Студенты в большинстве своем боялись и не любили его, а он платил им за это иронически-отчужденным высокомерием. Это был человек среднего роста с продолговатым лицом, чисто выбритым и изрезанным глубокими морщинами; он то и дело привычным жестом запускал пальцы в копну седеющих курчавых волос. Голос у него был сухой, невыразительный, слова сходили с еле движущихся губ лишенные красок и интонации, но длинные тонкие пальцы при этом двигались грациозно, убедительно, словно придавая словам форму, какой не мог придать голос.

Вне учебных аудиторий, работая на ферме Футов или моргая при тусклом свете лампы за домашними занятиями в своей чердачной каморке без окон, Стоунер часто ловил себя на том, что перед мысленным взором вставала фигура этого человека. Уильяму не так-то просто было вообразить себе лицо кого бы то ни было из других преподавателей или вспомнить что-нибудь особенное о занятиях с ними; между тем образ Арчера Слоуна постоянно маячил на пороге сознания, в ушах то и дело звучал его сухой презрительный голос, которым он небрежно характеризовал то или иное место в “Беовульфе” или двустишие Чосера.

Стоунер обнаружил, что не может справляться с этим курсом так же, как с другими. Хотя он помнил авторов, произведения, даты и кто на кого повлиял, он едва не завалил первый экзамен; второй он сдал ненамного лучше. Он читал и перечитывал то, что задавали по литературе, так усердно, что начали страдать другие дисциплины; и все равно слова, которые он читал, оставались словами на странице и он не видел пользы в том, чем занимался.

В аудитории он вдумывался в слова, которые произносил Арчер Слоун, словно бы ища под их плоским, сухим смыслом путеводную нить, способную привести куда надо; он горбился над столом, за которым плохо помещался, и так стискивал его края, что под коричневой загрубелой кожей пальцев белели костяшки; он хмурился от сосредоточенности, он кусал нижнюю губу. Но чем отчаянней старались Стоунер и его однокурсники на занятиях Арчера Слоуна, тем прочней делалась броня его презрения. И однажды это презрение переросло в злость – в злость, направленную на Уильяма Стоунера лично.

Группа прочла две пьесы Шекспира и заканчивала неделю его сонетами. Студенты нервничали, были озадачены и в какой-то мере даже напуганы тем напряжением, что нарастало между ними и сутулой фигурой за преподавательской кафедрой. Слоун прочел им вслух семьдесят третий сонет; его глаза кружили по аудитории, сомкнутые губы кривились в саркастической улыбке.

– И что же этот сонет означает? – отрывисто спро сил он и оглядел всех с мрачной безнадежностью, в ко торой сквозило некое удовлетворение. – Мистер Уилбер?

Нет ответа.

– Мистер Шмидт?

Кто-то кашлянул. Слоун уставился темными блестящими глазами на Стоунера.

– Мистер Стоунер, что означает этот сонет?

Стоунер сглотнул и попытался открыть рот.

– Это сонет, мистер Стоунер, – сухо проговорил Слоун, – поэтическое произведение из четырнадцати строк с определенной схемой рифмовки, которую, я уверен, вы помните. Он написан на английском языке, на котором вы, полагаю, некое количество лет изъясняетесь. Его автор – Уильям Шекспир, поэт давно умерший, но занимающий, несмотря на это, не маловажное место в иных из умов.

Он смотрел на Стоунера еще несколько секунд, а затем взгляд его затуманился и невидяще устремился за пределы аудитории. Не глядя в книгу, он прочел стихотворение еще раз; его голос смягчился и обрел глубину, как будто на короткое время этот человек слился со словами, со звуками, с ритмом:

То время года видишь ты во мне,

Когда один-другой багряный лист

От холода трепещет в вышине —

На хорах, где умолк веселый свист.

Во мне ты видишь тот вечерний час,

Когда поблек на западе закат

И купол неба, отнятый у нас,

Подобьем смерти – сумраком объят.

Во мне ты видишь блеск того огня,

Который гаснет в пепле прошлых дней,

И то, что жизнью было для меня,

Могилою становится моей.

Ты видишь всё. Но близостью конца

Теснее наши связаны сердца!1

Он умолк; кто-то откашлялся. Слоун повторил последнее двустишие – его голос опять стал обычным, плоским:

Ты видишь всё. Но близостью конца Теснее наши связаны сердца.

Вновь уставив взгляд на Уильяма Стоунера, Слоун сухо произнес:

– Мистер Шекспир обращается к вам через три столетия. Вы его слышите, мистер Стоунер?

Уильям Стоунер почувствовал, что, вдохнув некоторое время назад, он так и сидит с полной грудью. Он осторожно выдохнул, отчетливо ощущая, как перемещается по телу одежда. Оглядел комнату, отведя глаза от Слоуна. Солнечный свет, косо проходя через окна, падал на лица студентов так, что они, казалось, светились изнутри в окружающем сумраке; один моргнул, и по щеке, где на юношеском пушке играло солнце, пробежала легкая тень. Стоунер вдруг понял, что его пальцы уже не сжимают так сильно крышку стола. Глядя на свои руки, он медленно повернул их; он подивился тому, какие смуглые у него ладони с тыльной стороны, как затейливо вправлены ногти в округлые кончики пальцев; ему казалось, он чувствует, как незримо движется кровь по крохотным венам и артериям, как она, беззащитно и нежно пульсируя, проходит от пальцев во все уголки тела. Слоун снова заговорил:

– Что он вам сообщает, мистер Стоунер? Что означает его сонет?

Стоунер медленно, неохотно поднял взгляд.

– Он означает… – произнес он и чуть приподнял руки со стола; ища глазами фигуру Арчера Слоуна, он почувствовал, что их чем-то заволакивает. – Он означает… – повторил Стоунер, но окончить фразу не смог.

Слоун посмотрел на него с любопытством. Потом коротко кивнул и бросил: “Занятие окончено”. Ни на кого не глядя, повернулся и вышел из аудитории.

Студенты, тихо ворча, переговариваясь и шаркая, потянулись в коридор, но Уильям Стоунер не обращал на них внимания. Оставшись один, он несколько минут сидел неподвижно и смотрел перед собой на узкие дощечки пола; лак с них был напрочь стерт беспокойными подошвами студентов прошлых лет, студентов, которых ему не суждено было ни увидеть, ни узнать. Сидя, он заставил свои собственные подошвы проехать по полу, услыхал сухой шорох кожи о дерево, почувствовал сквозь нее неровность настила. Потом встал и медленно вышел на улицу следом за остальными.

Холодок поздней осени давал себя знать, проникая сквозь одежду. Он огляделся вокруг, посмотрел на оголенные деревья, на изломы их сучьев на фоне бледного неба. Студенты, торопливо идя через кампус на занятия, задевали его локтями; он слышал их голоса и стук их каблуков по плитам дорожек, видел их лица, румяные от холода и немного опущенные из-за встречного ветра. Он глядел на них с любопытством, как в первый раз, и чувствовал себя очень далеким от них и в то же время очень близким. Он держал это чувство при себе, пока торопился на следующее занятие, и держал его при себе всю лекцию по химии почв, слушая монотонный голос профессора и записывая за ним в тетрадку то, что надлежало потом вызубрить, хотя зубрежка уже в те минуты становилась ему чужда.

Во втором семестре второго курса Уильям Стоунер отказался от базовых научных курсов и прекратил учебу в сельскохозяйственном колледже; вместо этого он записался на вводные курсы философии и древней истории и на два курса английской литературы. Летом, когда он опять вернулся на ферму помогать отцу, он о своих университетских делах помалкивал.

Когда он стал намного старше, он вспоминал последние свои два года перед получением диплома бакалавра как нереальное время, словно принадлежавшее кому-то другому, как время, которое не шло плавно, к чему он привык, а то едва тянулось, то стремительно неслось. Один его отрезок накладывался на другой, не сливаясь с ним при этом, а оставаясь отъединенным, и у Стоунера возникало ощущение, будто он изъят из времени и смотрит, как оно движется перед ним подобно громадной, неравномерно вращаемой диораме.

Он стал обращать на себя внимание так, как никогда не обращал раньше. Иногда смотрел на себя в зеркало, на длинное лицо с копной сухих темно-русых волос, и трогал свои острые скулы; смотрел на худые запястья, далеко выступавшие из рукавов, и думал, так ли он нелеп на взгляд посторонних, как на свой собственный.

У него не было планов на будущее, и он ни с кем не говорил о своей неуверенности. Продолжал работать на Футов за кров и стол, но уже не так много, как в первые два года. На три часа каждый будний день после обеда и на полдня в выходные он отдавал себя в распоряжение Джиму и Серине Фут; остальное же время считал своим собственным.

Часть этого времени Стоунер проводил в своей каморке под крышей у Футов, но при любой возможности он после учебных занятий и после того, как выполнял дневную работу у хозяев, возвращался в университет. Иногда вечерами бродил по длинному открытому прямоугольнику кампуса среди гуляющих и тихо переговаривающихся парочек; хотя он ни с кем из встречных не был знаком и ни с кем не перекидывался даже словом, он ощущал с ними родство. Порой стоял посреди университетской территории, глядя на пять громадных колонн, поднимавшихся в темное небо из прохладной травы перед Джесси-Холлом; он знал, что эти колонны остались от прежнего главного здания университета, много лет назад уничтоженного пожаром. Гладкие и чистые, отсвечивающие под луной тусклым серебром, они казались ему воплощением жизненного пути, который он выбрал, как храм может служить воплощением веры.

В университетской библиотеке он ходил среди стеллажей, где стояли тысячи книг, и вдыхал, как волнующий аромат курений, затхлый запах кожи, коленкора и старой бумаги. Иногда останавливался, снимал с полки том и держал какое-то время, чувствуя легкий трепет в больших руках, еще не вполне привычных к корешкам, обложкам и податливым страницам. Потом листал книгу, читал абзац тут, абзац там, осторожно переворачивая страницы загрубелыми непослушными пальцами, словно боясь порвать, повредить то, до чего стоило таких трудов добраться.

Друзей у него не было, и впервые в жизни он осознал, что одинок. Порой, сидя поздно вечером у себя в комнате, он поднимал глаза от книги и переводил взгляд в темный угол, где тусклый мигающий свет керосиновой лампы боролся с тенью. Если он смотрел долго, пристально, то мрак начинал светиться изнутри, и свечение это принимало призрачную форму того, о чем он читал. И, как в тот день в аудитории, когда к нему обратился Арчер Слоун, он чувствовал, что находится вне времени. Прошлое, сгущаясь, выступало из тьмы, где оно до поры таилось, умершие оживали у него на глазах; прошлое и умершие наплывали на настоящее, на мир живых, и на недолгую, но яркую минуту у него возникало видение – видение и ощущение некой богатой, плотной среды, куда он помещен и которую не может и не хочет покинуть. Перед ним шествовали Тристан и Изольда; в пылающем мраке кружились Паоло и Франческа; из мглы появлялись Елена и красавец Парис, в их лицах сквозила горечь, ибо они знали, чем все кончилось. И он соприкасался с ними так, как не мог соприкасаться с однокашниками, сидевшими с ним в аудиториях большого университета в Колумбии, штат Миссури, дышавшими, не обращая ни на что внимания, воздухом Среднего Запада.

За год он достаточно освоил греческий и латынь, чтобы читать простые тексты; часто его глаза были красны и воспалены от напряжения и недосыпания. Бывало, он вспоминал себя, каким он был несколько лет назад, и его поражала эта странная фигура, тусклая и инертная, как земля, что произвела ее на свет. Он думал о родителях, и они казались ему почти такими же странными, как их сын; он испытывал к ним жалость, смешанную с отдаленной любовью.

Однажды после занятий примерно в середине четвертого курса Арчер Слоун остановил его и попросил заглянуть к нему в кабинет.

Дело было зимой, и над кампусом, как часто бывает на Среднем Западе, плыл промозглый стелющийся туман. Даже сейчас, поздним утром, на тонких ветвях кизила блестел иней, и черные стебли ползучих растений, поднимавшиеся вдоль огромных колонн перед Джесси-Холлом, были сплошь в радужных кристаллах, вспыхивавших на фоне серости. Пальто у Стоунера было такое дряхлое и поношенное, что он, собираясь к Слоуну, решил его не надевать, несмотря на мороз. Он дрожал, торопливо идя по дорожке и поднимаясь по широкой каменной лестнице к дверям Джесси-Холла.

После наружного холода ему показалось внутри очень жарко. Серый уличный свет, проходя через окна и стеклянные двери по обе стороны вестибюля, падал на желтые плитки пола, делая их ярче всего вокруг; в полумгле тускло поблескивали большие дубовые колонны и обшитые панелями стены. По вестибюлю разносилось шарканье обуви, людские голоса приглушались его обширностью; неясно видимые фигуры перемещались медленно, сближались и расходились; в душном воздухе чувствовался запах олифы от стен и сырой запах шерстяной верхней одежды. Стоунер поднялся по гладкой мраморной лестнице на второй этаж, где находился кабинет Арчера Слоуна. Он постучал в закрытую дверь, услышал голос и вошел.

Кабинет был длинный и узкий, свет в него поступал через единственное окно в дальней стене. Полки, тесно заставленные книгами, доходили до высокого потолка. У окна был втиснут письменный стол, и за ним вполоборота, являя взору темный силуэт на фоне окна, сидел Арчер Слоун.

– Добрый день, мистер Стоунер, – сухо проговорил Слоун, привстав и показывая на обтянутый кожей стул перед ним.

Стоунер сел.

– Я проглядел ваши учебные результаты. – Сделав паузу, Слоун приподнял со стола папку и посмотрел на нее с отрешенной иронией. – Надеюсь, вы не будете мне пенять на мою любознательность.

Стоунер облизнул пересохшие губы и поерзал на стуле. Постарался сделать свои большие ладони как можно менее заметными.

– Нет, сэр, – сказал он хрипло. Слоун кивнул:

– Хорошо. Я замечаю, что вначале вы специализировались по сельскому хозяйству, а на втором курсе переключились на литературу. Это так?

– Да, сэр, – подтвердил Стоунер.

Слоун откинулся на стуле и перевел взгляд на высокий светлый прямоугольник узкого окна. Он постучал пальцами о пальцы и опять повернулся к молодому человеку, сидевшему перед ним в напряженной позе.

– Формальна я цель нашей сегодняшней встречи – сообщить вам, что вы должны подать официальное заявление о замене одной учебной программы на другую. Зайдите к секретарю, это дело пяти минут. Зайдете?

– Да, сэр.

– Но возможно, вы догадались, что настоящая причина моего приглашения иная. Вы не против, если я немного поинтересуюсь вашими планами на будущее?

– Нет, сэр, – сказал Стоунер. Он смотрел на свои руки, на крепко сплетенные пальцы.

Слоун дотронулся до папки, которая лежала на столе.

– Когда вы поступили в университет, вы были несколько старше, чем большинство первокурсников. Двадцать лет без малого, если я не ошибаюсь.

– Да, сэр, – подтвердил Стоунер.

– И в то время вы намеревались пройти программу, предлагаемую сельскохозяйственным колледжем?

– Да, сэр.

Слоун откинулся на спинку стула и уставил взор в высокий тусклый потолок. Потом внезапно спросил:

– А какие у вас планы сейчас?

Стоунер молчал. Он не строил планов, не хотел строить. Наконец произнес с ноткой недовольства в голосе:

– Не знаю. Я мало об этом думал.

– Вы хотите поскорей дожить до того дня, когда покинете эти монастырские стены и выйдете в так называемый широкий мир?

Стоунер усмехнулся, несмотря на замешательство.

– Нет, сэр.

Слоун похлопал папкой по столу.

– Из этих бумаг явствует, что вы родились в сельской местности. Ваши родители – фермеры?

Стоунер кивнул.

– И вы, когда получите диплом бакалавра, намереваетесь вернуться к ним на ферму?

– Нет, сэр, – сказал Стоунер, удивив самого себя категоричностью тона. Он был поражен решением, которое только что внезапно принял.

Слоун кивнул.

– Вполне естественно, что серьезный студент, изучающий литературу,может счесть свои навыки не вполне подходящими для аграрных трудов.

– Я туда не вернусь, – проговорил Стоунер, точно не слышал собеседника. – Не знаю точно, что буду делать. – Посмотрел на свои руки и сказал, обращаясь к ним: – Я не совсем еще осознал, что так скоро кончаю, что в конце года выйду из университета.

– Но абсолютной необходимости, чтобы вы покинули университет, конечно же нет. У вас, как я пони маю, нет независимых средств к существованию?

Стоунер покачал головой.

– Ваши учебные дела обстоят просто превосходно. За исключением… – Слоун поднял брови и улыбнулся. – За исключением обзорного курса английской литературы на втором году обучения, у вас “отлично” по всем предметам, связанным с английским, и не ниже чем “хорошо” по всем остальным. Если бы вы, получив диплом бакалавра, смогли содержать себя еще примерно год, вы, я уверен, сделали бы все необходимое, чтобы стать магистром гуманитарных наук, после чего, по всей вероятности, смогли бы зарабатывать преподаванием и готовиться к защите докторской диссертации. Если, конечно, такой путь вас прельщает.

Bepul matn qismi tugad.