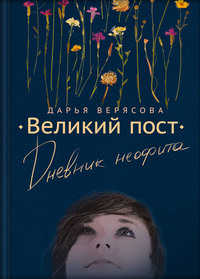

Kitobni o'qish: «Великий пост. Дневник неофита»

© Д. Е. Верясова, 2020

© Фонд «Традиция», 2020

Об авторе

Дарья Верясова – современная поэтесса, прозаик и драматург. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Работала журналистом, сотрудником редакций художественно-публицистических журналов, руководителем литературно-драматической части ведущего театра Республики Хакасия.

Автор является лауреатом международного конкурса драматургов «Евразия», литературной премии фонда В. П. Астафьева, поэтической премии «Пушкин в Британии» и «Илья-премии». Дипломант поэтических конкурсов «Заблудившийся трамвай» и «Новый звук».

Жила в монастыре, писала очерки из воюющих Донецка и Луганска. Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий была написана документальная повесть «Муляка», опубликованная в журнале «Волга» и вошедшая в лонг-лист премии «Повести Белкина» и в шорт-лист премии «Дебют». Автор книг стихов «Крапива», «Дом-музей», книги прозы «Муляка. Две повести».

Стихи, проза, исторические статьи и критические заметки Дарьи Верясовой публиковались в журналах «Волга», «День и ночь», «Дружба народов», «Октябрь», ряде альманахов и коллективных сборников. Постановки ее пьес регулярно появляются в самых известных театрах страны и зарубежья.

Кроме того, занимается историей обороны Москвы и содержит сайт «Как Зоя», посвященный подвигу Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и других героев воинской части № 9903.

В 2019 году с прозой «Великий пост. Дневник неофита» стала лауреатом Международной литературной премии имени Иннокентия Анненского.

Предисловие

С самой первой прозаической вещи, которую я прочитала у Дарьи Верясовой, несомненен был этот взгляд и почерк прозаика, способность выстроить повествование; в нескольких предложениях явить живую картинку; передать красноречивый диалог; несколькими штрихами обрисовать персонажей и, отсекая все необязательное и лишнее, подметить деталь, которая дает ключ к пониманию той или иной ситуации и подоплеки.

«Дневник неофита» читаешь с неизбывным интересом, и главный секрет этого – в характере самой героини, которая вызывает симпатию своим простодушием, не чурающимся самоиронии. Неофит – в данном случае автор Дарья Верясова – без кокетства описывает свои ощущения, с которыми она вступает на новую для нее стезю, не смущается поведать и о своем незнании церковной жизни, и о духовной неопытности, и даже о житейской неловкости во время несения послушания на кухне, словно тем самым приглашает читателя пройти вместе с ней эти ступени познания и преображения.

Итак, героиня уходит от мира в монастырь, чтобы пережить там сердечную драму, душевный надлом и неприкаянность, которые в течение монастырских дней Великого поста рассеиваются, вытесняются красотой богослужения, аскезой духовного подвига, сопричастностью к жизни других насельниц монастыря, соприкосновением с иной – духовной – реальностью, венцом которой оказывается праздник Воскресения Христова.

Героиня совершает свой недлинный монастырский путь послушницы от Прощеного воскресенья до Пасхи. Однако физическое время ее пребывания в монастыре не совпадает с временем метафизическим, настолько оно насыщено новыми открытиями и неожиданным для нее опытом духовного освобождения. «Душу тоже надо лечить, когда она болеет. Я хоть в себя пришла», – отвечает она на эсэмэски друзей и подруг, недоумевающих по поводу ее ухода в монастырь и пишущих ей порой комментарии, свидетельствующие об их собственном духовном невежестве, а порой и цинизме.

Впрочем, Дарья Верясова не занимается в своей прозе ни катехизаторством, ни миссионерством, разве что вслед за ней в монастырь на Страстную неделю выбирается из Москвы ее близкая подруга. Здесь нет ни поучений, ни наставлений, ни свидетельств духовных прозрений, но по мере развития сюжета, разворачивающегося на наших глазах изо дня в день, читатель видит, как происходит освобождение этой души, отягченной и ожесточенной скорбями жизни, и как она, словно бабочка из куколки, оживает и вылетает на волю. Это ощущение благодати как силы отталкивания от земли, как ощущения полета несколько раз получает свое словесное воплощение. Так, после прикосновения к чудотворной иконе появляется описание, напоминающее волшебную сказку:

«И во время службы поняла каждой клеткой, что в теле не болит ровным счетом ничего из того, что болело накануне, а поднимаясь вверх после земного поклона, можно случайно оттолкнуться от пола и взлететь под купол. Только неудобно при матушке, поэтому надо прочнее держаться за землю.

И столько в этом удивительной правды, что не было ни страшно, ни странно. Наверное, именно это и есть благодать – застывшее ощущение легкости и покорности судьбе. Как у поля, что будет перекопано, как у неизвестных стихов Иванова1, что будут читаться наизусть».

Такое же чувство возникает после соборования:

«Я похожа на воздушный шар, из которого выгнали углекислый газ и заменили на гелий. И теперь я не волочусь по полу, а тычусь в потолок. Меня тянут вниз, а я – пык! – назад! А если выбраться на улицу, то можно улететь прямо в небо».

Обаятелен в произведении этот «незамыленный», свежий, юный, порой почти по-детски непосредственный взгляд на монастырский уклад, на церковных прихожан, на послушниц, с их разговорами, жизненными историями, отношениями меж собой, женскими откровенностями.

Например, то, как монахини, послушницы и прихожане во время Прощеного воскресенья подходят к матушке игуменье, чтобы попросить прощения, напоминает ей детскую игру в «ручеек». А одна из матушек, распоряжающихся на кухне, удивляет своим сходством с бабушкой в рекламе «Домика в деревне».

Или вот такая – по-детски увиденная и описанная сценка: «Я собираю палки и доски, которыми придавливают от ветра целлофан на грядках. Из-под руки выскакивает крупная жаба и ныряет под забор. Какое-то время мне виден ее зеленый зад, потом и он исчезает.

“Ускакала к своим, – думаю я. – Фу такой быть!”»

Проза заканчивается тем, что героиня собирается сразу после Пасхи покинуть монастырь, ибо монашество – это не про то, как можно удобно устроиться неприкаянному и скорбящему человеку за высокими стенами, отгородившись от мира, а про сугубое призвание. У героини оно другое. Главное, что мы расстаемся с ней, когда она бредет с подругой по монастырским окрестностям, блаженно и вольно распевая песни на всю ивановскую.

Это именно то, о чем говорится «душа поет»! Достойное завершение и Великого поста, и повести о несчастной любви, преображенной в пасхальный Свет.

Олеся Николаева, поэтесса, прозаик, эссеист. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии «Поэт» (2006), Патриаршей литературной премии (2012) и премии журнала поэзии «Арион» (2019).

Пролог

– Трудно в миру?

– Очень.

– Ну, поживи… – архимандрит внимательно взглянул на меня, – год проживешь?

– Год?! – ужаснулась я.

– Разве тебе здесь плохо?

Нет, в монастыре было хорошо. Небольшая девичья пустынь вдали от столицы оказалась тем местом, где я снова начала улыбаться. Так бывает: смысл борьбы с трудностями вдруг исчезает, заканчивается все, что держало тебя на крючке, дорогие люди становятся безразличными, исчезновение под колесами электрички уже не кажется страшным…

Но год?!

– Москва скоро в преисподнюю рухнет, нечего там делать. Грехи да скорби. А здесь благодать, икона «Державная» чудотворная, матушка заботливая, добрая. Живи! Сейчас Великий пост начнется, на Пасху похристосуемся, потом Троица, а дальше Успение, Рождество – в от и год пройдет. А за человека того не молись, не надо. Ему не поможешь, а себя загубишь.

– Хорошо, – сказала я, – постараюсь.

Накануне матушка настоятельница тоже уговаривала меня остаться:

– Не хочется тебя отпускать. Слезы одни в Москве. А у нас – похорошела, похудела! Глазки засияли. А ведь приехала чучело чучелом.

«Лотта, голубушка, можно у вас вписаться ненадолго?» – написала я Лотте.

«Дарьюшка, разумеется!» – ответила она.

Почти случайный отъезд в монастырь походил на бегство: в панике я не взяла необходимых вещей, забыла у друзей телефон, не сделала важных дел. И теперь, месяц спустя, надо было приехать в Москву хотя бы на неделю, чтобы с чистой совестью исчезнуть на неизвестный срок.

Сестры хором отговаривали: дескать, будет трудно вернуться сюда из столицы – появятся мелкие и неприятные преграды, но я верила в свое возвращение настолько, что оставила в келье все привезенные вещи.

Конечно, я не могла не повидаться с тем человеком, которого безуспешно пыталась выкинуть из головы. Я искала встречи и, еле выдержав неделю, позвонила. Мы засели в какой-то кафешке, что-то ели и что-то пили.

– Может быть, нам стоит остаться друзьями? – спросил он.

Я ответила в духе времени:

– Никогда мы не будем братьями!

Ничего нельзя было исправить – слишком далеко зашло. Только рвать по живому. Характер наших небратских отношений подтвердился в тот же вечер, и было непонятно, как можно снова уехать от необходимого мне, но столь равнодушного человека.

Возвращение удалялось от внутреннего взора и грозило растаять в неизведанной дали. Вишенкой на торте стали утренняя температура и насморк с кашлем.

«Ты издеваешься?» – подумала я в адрес того, кто заграждал мне путь. Встала, написала записку Лотте, порыдала над загубленной жизнью и поехала.

Дикая безысходность настигла меня в Теплом Стане, на автобусной станции, но там и без того невесело бывать человеку. В районном центре сорок минут под дождем ждала такси, чтобы добраться в нужную глушь.

Я ступила за ограду, увешанную плакатами с просьбой не подкидывать в монастырь кошек, и перекрестилась на икону над входом в храм. Я вернулась.

Прощеное воскресенье

В нашем приходе много детей с красивыми лицами. Подростки-младенцы, мальчики-девочки. Я этим детям завидую. В их отношении к Церкви раскованности больше, чем я сумею в себе воспитать когда-либо: в их сознании уже живут правила и обряды, о существовании которых только сейчас начинаю узнавать. Причем через этих же детей. Долго не могла понять, что происходит перед исповедью, когда священник поворачивается к людям и все они вразнобой произносят разные наборы букв, и оборачивалась в панике, пока не услышала, как малыш громче всех крикнул: «Сергей», а его отец при этом пробасил: «Игорь». И наконец дошло, что каждый исповедующийся должен назвать свое имя. В третий раз я присутствовала на исповеди. Дети наизусть читают молитвы, которые я до сих пор толком не расслышала. Здесь есть девочка лет двух, похожая на Машу из детской сказки. Она бегает по храму в голубом платочке, который удивительно идет маленькому личику, приседает на корточки и плохо выговаривает слова – эта «манная каша» понятна лишь родителям. Иногда отец взваливает ее на плечо, и та засыпает. Отец слишком громоздок для ее тщедушного тельца, и вместе они напоминают памятник в Трептов-парке2. Однажды сидя так на плече, кроха встрепенулась и отчетливо пропела вместе со всеми:

– Недостойных помилуй нас.

Всякий раз я любуюсь на нее до слез. А она подбегает к взрослым и смотрит на них хитрыми глазами.

Была ли она сегодня – не знаю. Почти все утро я помогала на кухне печь блины и на утреннюю службу заглянула лишь на полчаса. Впрочем, вспомнила про девочку только вечером, когда происходило самое важное.

– Что говорить-то надо матушке? – спросила Лена-трапезница у Новеллы, сидящей перед нами.

Новелла полистала книгу, которую держала в руках, и произнесла с выражением:

– Ты ей говоришь: «Матушка и все святые отцы! Простите мне, недостойному, все прегрешения, вольные и невольные, даруйте отпущение грехов и души очищение…»

Дальше прозвучала такая длинная и сложная фраза, что я испугалась:

– Дословно? Мне надо на бумажку записать!

– Ну да, – серьезно кивнула Новелла, – а матушка тебе на это ответит… – и процитировала фразу еще более длинную. Если бы не финальный пассаж про славянский шкаф, я бы поверила. В религиозном юморе я тоже пока не сильна.

Но говорить надо было простое и привычное «прости» – «Бог простит» и троекратно обниматься. Что-то тут было от игры «ручеек», когда матушка шла к архимандриту, кланялась оземь, целовала крест, а потом вставала рядом с ним, и следующий человек шел к архимандриту, потом к матушке, и тоже вставал рядом, так один ряд постепенно – по чину – проходил мимо появляющегося другого, и это было прекрасно и весело. Кто-то перед каждым вставал на колени, кто-то просто отвешивал поясной поклон. А когда я встала возле дверей, ища в толпе знакомые, но непрощенные лица, передо мной на колени бухнулись те двое, отец и сын, благодаря которым я поняла, что происходит на исповеди. И я тоже встала перед ними на колени, и тоже им поклонилась и попросила прощения, ибо что остается делать, когда двое незнакомых мужчин падают перед тобой на колени? И тогда я вспомнила про ту девочку в платочке и поняла, что перед ней я первой бы встала на колени, ибо что же делать, если ты перед кем-то настолько сильно не виноват, что любуешься на него до слез?

Вечером мыла посуду после ужина и думала о Великом посте как о счастье трапезницы: ни жирных тарелок, ни селедочниц, и посуды меньше, и мыть ее реже. Трапезницей я трудилась весь предыдущий месяц, и освобождать меня от этого послушания никто не собирался. Говорят, все сестры в нашем монастыре поначалу бегали по кухне с тарелками. Послушание утомительное, но тем вернее спасешься. Да, некоторые спасают душу мытьем посуды.

В родной келье на последнем третьем этаже все осталось нетронутым: без меня никто сюда не входил и паломниц не селил. Меня ждали, и это было приятно.

Уже помолившись и сидя на кровати, долго смотрела в экран телефона, не желая выпустить его из руки и не решаясь написать.

Экран погас и тут же вспыхнул:

«Ты уже в обители?» – спросил он.

Я тихо засмеялась и, не отвечая, легла спать.

День первый

– Во сколько завтра служба начинается? – с просила меня насельница Наташа поздним воскресным вечером.

Я пожала плечами, и тогда она обратилась к соседке слева – мать Феоклите, нашему келарю – похожей на специальную круглую деревенскую бабушку в очках, переднике и с ласковыми шаркающими интонациями рекламы «Домика в деревне». Походка у нее тоже ласковая и шаркающая. Однажды осознав, что отказать я ни в чем не могу (не затем же я приехала, чтобы лентяйничать), мать Феоклита волевым решением взяла меня в помощники и использует при всяком удобном случае. Разгадав ее хитрость, я научилась удирать до того, как мы встретимся глазами и она попросит о ерунде, отнимающей время от вечерней службы или законного дневного отдыха. Если не считать этого, у нас с ней душевные отношения, и она всегда пытается меня подкормить или напоить чаем.

Так вот, Наташа обратилась к мать Феоклите… Я не знаю, склоняется ли слово «мать» в данном сочетании в литературной речи, но в разговорной мы его не склоняем.

– В семь, – ответила Феоклита, – а заканчивается в час. Или раньше – смотря как читать будут.

– В час ночи? – уточнила я, всерьез готовясь к духовному подвигу.

– Дня! – фыркнула Наташа.

Перед службой я стандартно успеваю почистить зубы, погладить котенка Сервелата, что коротает век в туалете на нашем этаже – тут кошачья зона карантина, – и пробежать стометровку до входа в храм. Иногда успеваю прийти до начала службы и приложиться ко всем иконам. Мне сразу понравилось это зимнее вставание затемно, как в детстве: нырнуть из теплого корпуса в мороз и чувствовать, как захватывает дух от ощущения света в темноте, храма в глуши, радостного просонья на душе. А сейчас светло и прилетели грачи и начали оглушительно картавую возню на деревьях.

– Они до июня тут будут, до чудотворной, – объяснила Феоклита, в первое же утро сцапавшая меня печь блины. – Скоро привыкнешь, замечать их не будешь.

В храме грачей почти не слышно, особенно в монашеской части – где алтарь и самая главная чудотворная икона Божией Матери. А во второй части храма – это называется придел – надтреснутое птичье грохотанье прорывается сквозь стены ли, сквозь окна…

Пока не было земных поклонов, я могла сидеть вместе с монахинями в маленьком уголке напротив чудотворной, под иконой Кирилла и Мефодия. А где бы еще отыскался уголок оскорбленному сердцу литератора? Но прямо перед иконой стоит большой подсвечник, и земные поклоны грозили обернуться трагедией. Пришлось уйти в заднюю часть храма, где есть лавки для прихожан – пять часов службы на ногах я бы не осилила. Я и земные-то поклоны – десять подходов по три раза, или как это говорится среди атлетов – с трудом выдержала. Сначала припадала на одно колено, опускала второе, кланялась и вставала в обратном порядке, но это было долго и вызывало старушечье кряканье. Потом заметила, что насельница Наташа впереди меня быстро складывается горбиком, ныряя к полу, и так же ловко встает, опираясь на руки. Опытным путем отбитых коленей стало ясно, что падать все же лучше на ладони, максимально близко поставленные к коленям, но и тут не без проблем: при вставании под пятки неминуемо попадает подол юбки, и что делать с этим – неясно. Рано или поздно навернусь с шумом или юбку порву.

– Смотри, лампадки постные! – шепнула мне Наташа.

Я пригляделась: вместо привычных расписных нарядных лампад стояли простые цветные. Архимандрит был тоже постовой: в темно-фиолетовом одеянии с золотистыми крестами.

Служба была долгой. Очень долгой. Время от времени меня опрокидывало в сон, и если бы не силовые нагрузки в виде поклонов, я уснула бы сидя или стоя. Но к счастью моему, сегодня не было привычных послушаний, и уснула я благопристойно после обеда, игнорируя чудную погоду и договоренность с Леной-трапезницей прогуляться до реки, где вовсю идет ледоход. Может быть, завтра сходим.

На утренней службе практически не было прихожан, а на вечерней еле-еле всем хватало места для поклонов. Архимандрит был уже весь в черном, электрический свет не горел, и темнота в храме сгущалась вместе с темнотой за окнами. И волшебное пение доносилось с клироса, и волновались огоньки лампад и свеч в темноте, и хотелось мира всем и добра. И чтобы юбка была шерстяной, а то от шелковой коленкам на плиточном полу ледяно и твердо. И молиться: о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. И никогда не умирать.

А на ужин, как и на обед, были куски вареной свеклы, печеная картошка и соленые огурцы.

– Трудные будут дни, – вздохнул кто-то, глядя на это богатство.

А мне нравится: если мелко порубить, то почти винегрет.

День второй

Странно я проснулась – с ощущением того, как устала спать сон. То ли разбитость это была, то ли недосоединенность. Переходное состояние, обдумывание которого заняло минут десять, и к началу службы я опоздала. Обидно это тем, что когда опаздываю, то к иконам возле алтаря не прикладываюсь. Стесняюсь при всех, тем паче что толком не знаю, когда можно шевелиться, а когда надо застыть с руками по швам. Так и стою до конца службы неприложенная и тем огорчаюсь.

Мне, конечно, рассказали, когда следует застывать на месте, но из всего перечисленного я опознала только «Отче наш» и во время его чтения старательно застываю. Разве что после бочком подкрадусь к Казанской и Николаю Чудотворцу, что висят возле выхода, ну и тем хорошо.

Сегодня я была трапезницей, и пришлось уходить задолго до конца службы, чтобы кипятить чайники, резать хлеб и производить иные нехитрые постные манипуляции. В обычное время обязанностей куда больше: надо расставить приборы на сорок человек, принести фрукты на обед из холодильной камеры, разложить сладости, заварить чай, выставить еду, которую раскладывает по тарелкам кухарка, после трапезы собрать посуду, вымыть ее и расставить по местам, протереть столы – словом, беготни хватает. В конце вечера: нарезать салфетки, досыпать кофе-соль-перец-сухарики на каждом столе, помыть пол, поправить лампаду. Последняя трапеза неуставная, и посуду за всеми моет кто-то не имеющий регулярного послушания. Посуда моется старым деревенским способом, которому я обучена с детства, а потому отношусь к процессу с симпатией: одна емкость с водой для мытья на первый раз, другая для ополаскивания. Сначала кружки, потом тарелки, затем самое жирное. Этот конвейер заставляет мое сердце трепетать – я делаю мир чище. Мытье полов почему-то такого не вызывает, но именно оно остается при любом раскладе: в обычный день и в постный. А посуду в эти четыре дня каждый моет за собой сам, чем, безусловно, облегчает жизнь трапезнице.

Из храма меня кивком головы вытащила Новелла. К тому времени я чуть было не уснула; поняла, что юбку перед земными поклонами надо зажимать между коленями, – тогда при вставании не наступишь пяткой на подол, – а после пришла в странное состояние, когда, несмотря на усталость от многочасовой службы, не хочется уходить из храма.

На улице было солнечно и тепло. Я глупо улыбалась и на распоряжения Новеллы реагировала раза с третьего. Меня оглушило внезапной и неясно откуда пришедшей радостью. Особенно долго не могла сообразить, на какой тарелке запекать яблоки для архимандритского набора – когда он служит, мы носим ему завтраки и ужины: вареные картошку, свеклу и морковку, а еще яблоко и луковицу. Я медленно тыкалась то в один шкаф, то в другой и сияла улыбкой, пока Новелла сама не вручила мне искомую тарелку.

– Прости, – сказала я, – мне так хорошо и бессмысленно…

– Бывает, – хохотнула Новелла.

И невозможно описать, что это было: я плавала в воздухе, как рыба в воде, и ни на что не реагировала, в особенности на людей. Пробегись по мне мышь, я бы, наверное, умилилась разнообразию бытия.

В три часа пошла к реке. Разбитая дорога кое-где была приморожена, а кое-где разморилась грязью, и тогда я шла по краю поля. В поле крупно росли кочки, крытые желтой соломой, а проплешины между ними залил лед. Рекой пахло издалека, и оттаявшей корой, и еще чем-то, от чего мерзли щеки, горели уши и хотелось поэзии. Я стала думать про того человека, про которого думать не следовало, спорила с ним о Георгии Иванове, а затем обо всем на свете.

«Представь себе, – говорила я ему. – Вот это поле было всегда. Оно лежит тут день за днем и не ведает, что будет однажды перекопано и заселено деревьями или домами. Поле – оно еще вечное. А Иванов умирал в своем доме престарелых и знать не знал, что будет так любим интеллигенцией, которую презирал до конца. Иванов не сразу, а много лет спустя после смерти вдруг нашелся и стал велик. Значит, он уже вечный. А Бог всегда вечен, потому что могут кончиться и не начаться поле и Иванов, а Бог был и будет». И все мы можем кончиться или не начаться, а Бог будет. Потому что иначе теряют всякий смысл и мы, и поле, и Иванов. Собеседник усмехался и мне не верил.

В храм я пришла задолго до начала службы, чтобы хоть раз за день приложиться к иконам. Внутри было пусто, и я долго стояла на ступеньке, глядя в карие глаза Чудотворной, а когда прикладывалась к шкатулке с мощами апостолов, вдруг ощутила, что не могу дышать. Я не задыхалась, просто внутри уже было что-то большое и легкое, чему даже воздух не нужен – это «что-то» тоже было воздухом, но иного состава. И во время службы поняла каждой клеткой, что в теле не болит ровным счетом ничего из того, что болело накануне, а поднимаясь вверх после земного поклона, можно случайно оттолкнуться от пола и взлететь под купол. Только неудобно при матушке, поэтому надо прочнее держаться за землю. И столько в этом удивительной правды, что не было ни страшно, ни странно. Наверное, именно это и есть благодать – застывшее ощущение легкости и покорности судьбе. Как у поля, что будет перекопано, как у неизвестных стихов Иванова, что будут читаться наизусть.