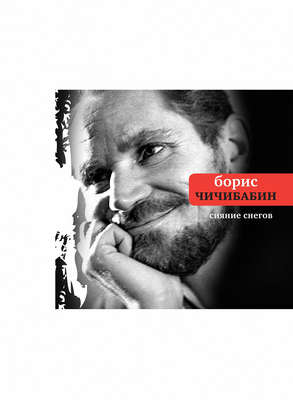

Kitobni o'qish: «Прямая речь (сборник)»

Shrift:

1946–1950

«Кончусь, останусь жив ли…»

Кончусь, останусь жив ли, —

чем зарастет провал?

В Игоревом Путивле

выгорела трава.

Школьные коридоры —

тихие, не звенят…

Красные помидоры

кушайте без меня.

Как я дожил до прозы

с горькою головой?

Вечером на допросы

водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,

хитрые письмена…

Красные помидоры

кушайте без меня.

1946

Махорка

Меняю хлеб на горькую затяжку,

родимый дым приснился и запах.

И жить легко, и пропадать нетяжко

с курящейся цигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,

что неспроста, простужен и сердит,

и в корешках, и в листиках махорки

мохнатый дьявол жмется и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,

где холод лют, а хижины мокры,

все искушенья жизни позабытой

для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска —

какое счастье проще и полней?

И вдруг во рту погаснет папироска,

и заскучает воля обо мне.

Один их тех, что «ну давай покурим»,

сболтнет, печаль надеждой осквернив,

что у ворот задумавшихся тюрем

нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.

Я не хочу нечаянных порук.

Дымись дотла, душа моя махорка,

мой дорогой и ядовитый друг.

1946

Еврейскому народу

Был бы я моложе – не такая б жалость:

не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,

слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», —

сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.

Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, —

муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,

лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой

комиссаров Духа – цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —

всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала

Чаплина с Эйнштейном солнечная пара…

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,

не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,

не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —

я б хотел быть сыном матери-еврейки.

1946

Смутное время

По деревням ходят деды,

просят медные гроши.

С полуночи лезут шведы,

с юга – шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,

пахнет кладбищем земля.

Поросли травою черной

беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.

Пропадает богатырь.

В очарованные трубы

Трубит матушка Сибирь.

На Литве звенят гитары.

Тула точит топоры.

На Дону живут татары.

На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русый рыцарь.

Захмелела голова.

На словах ты мастерица,

вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,

не румянится заря.

Человечий пышный пепел

гости возят за моря…

Знать, с великого похмелья

завязалась канитель:

то ли плаха, то ли келья,

то ли брачная постель.

То ли к завтрему, быть может,

воцарится новый тать…

И никто нам не поможет.

И не надо помогать.

1947

Битва

В ночном, горячем, спутанном лесу,

где хмурый хмель, смола и паутина,

вбирая в ноздри беглую красу,

летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертя смертельные круги,

хрипя и пенясь чувственною бурей,

рога в рога ударятся враги,

и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,

шатать стволы, гореть в огромных ранах.

И будет ждать, покорная, она,

дрожа душой за одного из равных…

В поэзии, как в свадебном лесу,

но только тех, кто цельностью означен,

земные страсти весело несут

в большую жизнь – к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств

несусь по строфам шумным и росистым

на милый зов, на роковой искус —

с великолепным недругом сразиться.

1948

1951–1955

Родной язык

1

Дымом Севера овит,

не знаток я чуждых грамот.

То ли дело – в уши грянет

наш певучий алфавит.

В нем шептать лесным соблазнам,

терпким рекам рокотать.

Я свечусь, как благодать,

каждой буковкой обласкан

на родном языке.

У меня – такой уклон:

я на юге – россиянин,

а под северным сияньем

сразу делаюсь хохлом.

Но в отлучке или дома,

слышь, поют издалека

для меня, для дурака,

трубы, звезды и солома

на родном языке?

Чуть заре зарозоветь,

я, смеясь, с окошка свешусь

и вдохну земную свежесть —

расцветающий рассвет.

Люди, здравствуйте! И птицы!

И машины! И леса!

И заводов корпуса!

И заветные страницы

на родном языке.

2

Слаще снящихся музык,

гулче воздуха над лугом,

с детской зыбки был мне другом —

жизнь моя – родной язык.

Где мы с ним ни ночевали,

где ни перли напрямик!

Он к ушам моим приник

на горячем сеновале.

То смолист, а то медов,

то буян, то нежным самым

растекался по лесам он,

пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой,

богатырь и балагур!

А солдатский перекур!

А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,

перекрикивай лавины,

о ветрами полевыми

опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,

мне простые по душе.

В нашем нижнем этаже —

общежитие девчонок.

Ох и бойкий же народ,

эти чертовы простушки!

Заведут свои частушки —

кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей

рад до счастья подстеречь

их непуганую речь —

шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,

мой смеющийся, открытый,

розовеющий от прыти,

расцелованный словарь…

Походил я по России,

понаслышался чудес.

Это – с детства, это – здесь

песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,

поработав до устатку,

ставлю вольную палатку,

спорю с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,

простодушный ветеран,

и со мной по вечерам

говорят Толстой и Пушкин

на родном языке.

1951

Дождик

День за днем жара такая все —

задыхайся и казнись.

Я и ждать уже закаялся.

Вдруг откуда ни возьмись

с неба сахарными каплями

брызнул, добрый на почин,

на неполитые яблони,

огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,

спохмела тряхнув мошной,

и заладил суток на двое

теплый, дробный, обложной.

Словно кто его просеивал

и отрушивал с решет.

Наблюдать во всей красе его

было людям хорошо.

Стали дали все позатканы,

и, от счастья просияв,

каждый видел: над посадками —

светлых капель кисея.

Не нарадуюсь на дождик.

Капай, лейся, бормочи!

Хочешь – пей его с ладошек,

хочешь – голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,

хмурый праздник озарив,

расцветает между грядок

и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли

стали рады, что мокры,

в теплых лужах заплясали

скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,

вышло солнце на лужок —

и поет, как в дальнем детстве,

милой родины рожок.

1954

«И нам, мечтателям, дано…»

И нам, мечтателям, дано,

на склоне лет в иное канув,

перебродившее вино

тянуть из солнечных стаканов,

в объятьях дружеских стихий

служить мечте неугасимой,

ценить старинные стихи

и нянчить собственного сына.

И над росистою травой,

между редисок и фасолей,

звенеть прозрачною строфой,

наивной, мудрой и веселой.

1952

Яблоня

Чем ты пахнешь, яблоня —

золотые волосы?

Дождевыми каплями,

тишиною по лесу,

снегом нерастаянным,

чем-то милым сызмала,

дорогим, нечаянным,

так, что сердце стиснуло,

небесами осени,

тополями в рубище,

теплыми колосьями

на ладони любящей.

1954

1957–1960

«Уже картошка выкопана…»

Уже картошка выкопана,

и, чуда не суля,

в холодных зорях выкупана

промокшая земля.

Шуршит тропинка плюшевая:

весь сад от листьев рыж.

А ветер, гнезда струшивая,

скрежещет жестью крыш.

Крепки под утро заморозки,

под вечер сух снежок.

Зато глаза мои резки

и дышится свежо.

И тишина, и ясность…

Ну, словом, чем не рай?

Кому-нибудь и я снюсь

в такие вечера.

1957

Клянусь на знамени веселом

Однако радоваться рано —

и пусть орет иной оракул,

что не болеть зажившим ранам,

что не вернуться злым оравам,

что труп врага уже не знамя,

что я рискую быть отсталым,

пусть он орет, – а я-то знаю:

не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,

в безвестно канувших на Север, —

а разве веку не в убыток

то зло, что он в сердцах посеял?

Пока есть бедность и богатство,

пока мы лгать не перестанем

и не отучимся бояться, —

не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы

сидят холеные, как ханы,

антисемитские кретины

и государственные хамы,

покуда взяточник заносчив

и волокитчик беспечален,

пока добычи ждет доносчик, —

не умер Сталин.

И не по старой ли привычке

невежды стали наготове —

навешать всяческие лычки

на свежее и молодое?

У славы путь неодинаков.

Пока на радость сытым стаям

подонки травят Пастернаков, —

не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,

не дух ли сталинский таится,

когда мы истины не ищем,

а только нового боимся?

Я на неправду чертом ринусь,

не уступлю в бою со старым,

но как тут быть, когда внутри нас

не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом

сражаться праведно и честно,

что будет путь мой крут и солон,

пока исчадье не исчезло,

что не сверну, и не покаюсь,

и не скажусь в бою усталым,

пока дышу я и покамест

не умер Сталин!

1959

«До гроба страсти не избуду…»

До гроба страсти не избуду.

В края чужие не поеду.

Я не был сроду и не буду,

каким пристало быть поэту.

Не в игрищах литературных,

не на пирах, не в дачных рощах —

мой дух возращивался в тюрьмах

этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.

Я с ним ютился по баракам,

леса валил, подсолнух лускал,

каналы рыл и правду брякал.

На брюхе ползал по-пластунски

солдатом части минометной.

И в мире не было простушки

в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,

а чаще сам я был не шелков,

когда давился пшенной кашей

или махал пустой кошелкой.

Поэты прославляли вольность,

а я с неволей не расстанусь,

а у меня вылазит волос

и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,

И все-таки я есмь поэт…

Влюбленный в черные деревья

да в свет восторгов незаконных,

я не внушал к себе доверья

издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,

знакомой всем грехам и бедам,

водяру дул, с вождями грызся,

тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,

сто тысяч раз я был поэтом,

я был взаправдашним поэтом

и подыхаю как поэт.

1960

«Поэт – что малое дитя…»

Поэт – что малое дитя.

Он верит женщинам и соснам,

и стих, написанный шутя,

как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,

а то дурачится, как клоун.

Бог весть, зачем и для кого он,

пойдет ли будущему впрок.

Как сон, от быта отрешен,

и кто прочтет и чем навеян?

У древней тайны вдохновенья

напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол

и прежде чем стихам начаться,

я твердо ведаю, за что

меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,

когда б судьбы мирской горнило

моих висков не опалило,

души моей не потрясло.

1960

1961–1965

«Когда весь жар, весь холод был изведан…»

Когда весь жар, весь холод был изведан,

и я не ждал, не помнил ничего,

лишь ты одна коснулась звонким светом

моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски

и принесла мне пряные дары.

С тех пор иду за песнями запястий,

где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,

и вечный жар обветренных могил,

и небо пусть опустятся с повинной

к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,

чтоб темный луч упал на сарафан,

и чтоб глаза от радости сырели,

и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:

в палящий зной поляжет, порыжев,

умрут стихи, осыплются осины,

а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,

когда, листву мешая и шумя,

щемящий ветер борозды расчешет

и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском

и не состарюсь в темном терему,

всем гулом сердца, всем моим дикарством

влюбленно верен свету твоему.

1961

Белые кувшинки

Что за беда, что ты продрог и вымок?

Средь мошкары, лягушечьих ужимок

протри глаза и в прелести омой,

нет ничего прекраснее кувшинок,

плавучих, белых, блещущих кувшинок.

Они – как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,

для всех, кто любит, чашами стоят.

А там, на дне, – не думали уже б мы, —

там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их

для всех, а не для избранных натур.

Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,

кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,

как ужас им дыханье заволок,

в какой тоске сподыспода стучатся

стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты, пузырчатой и вязкой,

из тьмы и тины, женственно-белы,

восходят ввысь над холодом и ряской.

И звезды пьют из белой пиалы.

1961

Крымские прогулки

Колонизаторам – крышка!

Что языки чесать?

Перед землею крымской

совесть моя чиста.

Крупные виноградины…

Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.

Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,

и в памяти плебейской

не станет вырисовываться

дворцами с арабесками

Алупка воронцовская.

Дубовое вино я

тянул и помнил долго.

А более иное

мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,

плечи царапал лес.

Улочками кривыми

в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,

кровью чужой разбавленный?

Чьи у тебя мечети,

прозвища и развалины?

Проверить хотелось версийки

приехавшему с Руси:

чей виноград и персики

в этих краях росли?

Люди на пляж, я – с пляжа,

там, у лесов и скал,

«Где же татары?» – спрашивал,

все я татар искал.

Шел, где паслись отары,

желтую пыль топтал,

«Где ж вы, – кричал, – татары?»

Нет никаких татар.

А жили же вот тут они

с оскоминой о Мекке.

Цвели деревья тутовые,

и козочки мекали.

Не русская Ривьера,

а древняя Орда

жила, в Аллаха верила,

лепила города.

Кому-то, знать, мешая

зарей во всю щеку,

была сестра меньшая

Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,

радуясь синеве,

песнями пеленали

дочек и сыновей.

Их нищета назойливо

наши глаза мозолила.

Был и очаг, и зелень,

и для ночлега кров…

Слезы глаза разъели им,

выстыла в жилах кровь.

Это не при Иване,

это не при Петре:

сами, небось, припевали:

«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.

Брали их целыми селами,

сколько в вагон поместится.

Шел эшелон по месяцу.

Девочки там зачахли,

ни очага, ни сакли.

Родина оптом, так сказать,

отнята и подарена, —

и на земле татарской

ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:

мало ль у смерти жатв?

Где-то на сивом Севере

косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,

кто с камнем на конвой, —

в музеях краеведческих

не вспомнят никого.

Сидит начальство важное:

«Дай, – думает, – повру-ка».

Вся жизнь брехнею связана,

как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,

хоть правду кто и вымолви, —

чему поверит молодость?

Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.

Мы ведь все одноглавые.

У меня – не политика.

У меня – этнография.

На ладони прохукав,

спотыкаясь, где шел,

это в здешних прогулках

я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,

на сковородках жариться.

У нас не надо спрашивать

ни доброты ни жалости.

Умершим – не подняться,

не добудиться у́мерших…

но чтоб целую нацию —

это ж надо додуматься…

А монументы Сталина,

что гнул под ними спину ты,

как стали раз поставлены,

так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,

честь растеряв,

к власти и к радости

через тела.

А вражьи уши радуя,

чтоб было что писать,

врет без запинки радио,

тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,

в огне трепеща,

новый Радищев —

гнев и печаль?

1961

Bepul matn qismi tugad.

11 455,63 s`om

Janrlar va teglar

Yosh cheklamasi:

16+Litresda chiqarilgan sana:

17 mart 2016Yozilgan sana:

2008Hajm:

77 Sahifa 12 illyustratsiayalarMualliflik huquqi egasi:

OMIKO