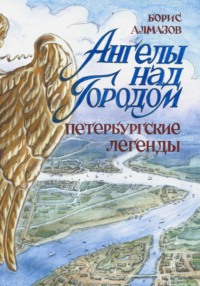

Kitobni o'qish: «Ангелы над городом. Петербургские легенды»

Предисловие

"Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть,

а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу,

во весь голос то, что думаешь."

Е.Шварц

– Откуда сказки беруться? Вы, наверно, их сами выдумываете!

– Да я бы рад, но к сожалению, талантом фантаста не обладаю и как это не прискорбно, ничего выдумать не могу. Пробовал. Даже на заседание секции фантастики заходил, познакомился там с Б.Н. Стругацким, но даже он во мне способностей писателя-фантаста не обнаружил. А вот сказки, легенды и всякие "волшебные" истории я собираю всю жизнь и пересказываю.

Как рождается сказка? Ну, примерно, как образуются жемчуг. В раковину жемчужницы попадает какая -нибудь песчинка, соринка и долгое время жемчужница обволакивает ее слой за слоем особым веществом, пока жемчужина не образуется. Так и городские сказки, подчеркиваю, городские в тысячах пересказов превращаются в законченное литературное произведение. В их основе, как правило, какое то реальное событие, какой-то исторический факт, или герой, который на самом деле существовал. Это вроде песчинки в раковине, та что потом со временем образуется в жемчужину.

Сначала городская сказка – долгое время существует как "быличка". Есть в устном народном творчестве такой жанр – рассказ, как бы, "очевидца". Начинаются былички не с привычных для сказок слов: "Жили были" или "В некотором царстве, в некотором государстве", а "Мне бабушка рассказывала", "Соседка говорила" или обезличенно: "Говорят". Частенько это смейные предания, уличные истории и даже городские сплетни, которые, обрастая деталями и подробностями, передаются из поколения в поколение. Бывают былички заводские, студенческие, солдатские, корабельные и др.

Петербург в этом смысле не исключение. И в нашем городе былички, легенды, сказки рождались и жили, наверняка, и нынче тоже рождаются… Может, несколько в угоду нынешним реалиям видоизменились, однако, законы, по которым они возникают и живут – неизменны чуть ли не с античных времен. Столетия назад, когда значительная часть горожан была неграмотна, любой факт мог стать основой городской легенды.

Например: Государыня Елизавета Петровна, боялась мышей и по ее указу в Петербург из Казани привезли котов. Этот исторический, документально зафиксированный, факт превратился в сначала в быличку, а потом в сказку: появилась бедная, добрая девочка, по той же модели, что и Золушка, а завершилось все благополучным финалом, как и положено в хорошей сказке.

В детстве я слышал эту историю в десятке вариантов и вот теперь ее пересказал сам, то есть собрал все известные мне былички, объеденил их, придал повествованию литературную форму и отредактировал, добавив к ней еще одну, тоже городскую, легенду о Черной даме…

У городских сказок есть особенность: они, привязаны ко времени и к конкретному адресу. Сказка про Чудского шамана – с Малой Охты из бывшей Матросской слободы, как и сказка "Корабли из города Ниен". Там я их и услышал в 60-е годы от коренных охтенских старожилов, переживших блокаду. "Черная дама" – из легенд Невского проспекта, "Позолоченные пилюли" – Васильевский остров, но записывал я её у жительницы Сенной площади. "Жернова" – Ржевка, Пороховые. "Механическая кукла" бытовала у моряков Кронштадта и Ржевского Морского полигона. "Невские волки" из Гвардейских казарм. В частности, Лейб- Гвардии Павловского полка на Марсовом поле. "Бедный Павел" – из бывшей Литейной части. Рассказывала мне старушка, жившая на Захарьевской улице, "Воробей" – из Таврического сада…

Я пересказал пока только несколько сказок. На самом деле их много больше, есть про Черного мальчика, про Беглого каторжника с Никольского кладбища Александра Невской лавры, про Глухого музыканта, про Гвардейских Комендоров и чёрную кошку с "Авроры", про Японский меч, про Несмертельного брандмейстера и др. Но это еще только фольклорный материал т.е устное народное творчество, а не литература. Есть городские истории о Государях и простых горожанах, о действительно живших в нашем городе учёных: о Ломоносове, Виноградове, Менделееве, о Петербургских святых, например, о Ксении Блаженной и др. Несмотря на то, что сознание современного горожанина забито избыточной информацией, рекламой и телевидением, городской фольклор не умирает… Почему?

Однажды, замечательный ленинградский ученый – германист М.И. Стеблин-Каменский спросил исландцев, почему у них в легендах, быличках и сказках такое несметное число троллей, призраков, и прочей сказочный публики? На что ему ответили:

– Нас в Исландии очень мало и человеческая фантазия населяет мир, чтобы людям не было одиноко.

Это обяснение – почему в каменных джунглях города, в балтийских туманах и смоге, под плеск волн рек и каналов, воду которых давно нельзя пить, а в реках купаться, в тяжелом и монотонном труде на заводах и фабриках, в казармах, набитых солдатами, привезенных со всех концов страны, при лихорадочном призрачном свете белых ночей или промозглой зимней тьме, рождались сказки – легенды. Они спасали и спасают горожан от чугунной тяжести однообразного бытия. Помогают сохранить лучшие человеческие качества: доброту, милосердие, сострадание. Спасти душу и каждому оставаться неповторимой бесценнной личностью. Другой то ведь такой никогда не было и больше никогда не будет....

Ангелы над городом

Когда Петр I задумал на брегах Невы новую столицу Державы Российской воздвигнуть – многие его от этой затеи отговаривали: дескать, и государства враждебные рядом – покою не дадут, и места для города не подходящие – леса да болота, и Нева – река сильно коварная. Да и на что нам русским – народу мирному и сухопутному по морям плавать да с иноземцами ратиться?

Но царь Петр I, был характера упрямого и противоречий своей воле не терпел. Он и с матушкой своею – царицей Натальей Кирилловной в распрю вошел, когда она его от строительства отговаривать, было, начала. Ногою топнул да крикнул:

– Такова моя воля! Быть посему!

На родителей то голос повышать да ногами топать – непрощенный грех и даром сие не проходит.

А Государыня Наталья Кирилловна, нет, чтобы на крик Петра, внимания не обращать, тоже в сердца вошла, да и промолвила в горячности:

– Быть городу пусту!

Так ли было не так, а по народу слух пошел: мол, на строительстве заклятие положено: – «Быть городу пусту». – зря только стараемся: просеки рубим, да каналы копаем.

Говорила матушка таковы слова или нет – не ведомо, а только стали досужие люди это проклятие повторять.

И ведь неспроста повторяли! То, что брега Невы пустынны были – дебри да овраги – истине не соответствует. Места сии от самой глубокой древности известны и заселены. По Неве то матушке, Бог ведает с каких давних времен, торговые пути шли в заморские страны: по морю Каспийскому в Персию, Турцию да Индию, по Днепру – в море Черное и далее в Грецию, Италию, а может и в Африку. Потому за пути эти торговые постоянно войны велись между новгородцами, шведами, немцами и прочими варягами…

А по берегам от Балтики до Ладоги более тысячи поселений стояло: селища разных язык людей: чуди, веси, еми да суми – финской, деревни русские, усадьбы шведские, две крепости Нотебург да Ниеншанц и целый город Ниен. Народы здешние на судьбу свою не сетовали, под государеву руку идти не мечтали и никакой город замест их сел им был вовсе не надобен. Никакой они для себя в нем пользы или выгоды не видели, а тяготы принимали по строительству большие. Потому и шептались меж собой и слух далее распускали:

– Быть городу пусту.

Но пуще всех городскому строительству противились чудские, водьские да вепские шаманы – язычники повторяя:

– Быть городу пусту.

Насылали шаманы (оне же волхвы и язычники) на строительство проклятия и всякие жестокие кары. Пророчили, что погибнет город и поселившиеся в нем от воды, огня, болезней и от голода.

Возмущались-то и проклинали то они не зря. До прихода армии петровой, они тут над всеми речными и лесными народами владычествовали и господства своего терять не желали. А пуще всего злобились, что капища их – места молений и жертвоприношений кровавых теперь разрушились.

Ну, а скажем, почему бы эти места молений языческих не трогать – дескать, стоят и стоят, молятся там кто – охочие – да и на здоровье, коли они так веруют. Они, мол, там, а мы – в храме Божьем. Они – сами по себе , а мы – сами по себе…

Но старцы наши Православные, монаси смиренные, так разницу объясняли: народ Православный у Господа нашего Милосердного к себе и ближним своим милости просят, а язычники злым богам жертву приносят, чтобы от себя злые их чары отвести, а может и на кого другого наслать… Потому и жертвы им желательны кровавые, пуще иного – невинные девушки, да малые дети …

На месте нынешнего города нашего таких злых и сильных капищ, где жертвы приносились, располагалось несколько, но главнейших имелось три.

Одно, самое древнее и злое, камень жертвенный – еще шведские солдаты разрушили и в землю закопали. А когда на сем месте стали Обводный канал проводить – капище то потревожили и отрыли. Обнаружили и камень жертвенный, и округ него кости жертв, в том числе и детей малых. И сразу пошли в этом районе преступления да самоубийства, стали в Обводный канал несчастные, в умственном затмении пребывая, бросаться, а то и детишек топить. И хоть канал вычистили и всякую нечисть из него выкинули да вывезли, а все равно место здесь остается нехорошее. Темное.

Второй злой камень жертвенный лежал на Невском берегу, где нынче Литейный мост. Много от него беды являлось. Даже когда скинули его в Неву, зло вовсе то не исчезло. Не зря и на левом и берегу, и на правом, близь того места, две тюрьмы стоят – знаменитые «Кресты» и почти что напротив на Шпалерной улице 25 – первая в России специальная следственная тюрьма – «Шпалерка»

При строительстве Литейного моста в сентябре 1876 года погибли пять рабочих. Через год случилась новая катастрофа: произошел взрыв, погибли еще девять человек.

В Неве на этом месте постоянно меняются подводные течения и, бывает, натыкаясь на опоры моста, терпят крушение проходящие суда. Всего же за полтора столетия по разным подсчетам число жертв на мосту и у моста, по разным подсчетам, простирается от 40 до 100 человек.

Третий жертвенный камень – находился в Конной Лахте в тринадцати верстах от центра города – Петропавловской крепости. Надумала государыня Екатерина Великая поставить памятник Петру Первому. Призвали из Франции скульптора Фальконе, стали искать камень для постамента. И вскорости таковой именно в Конной Лахте и нашли.

Камень огроменный, сказывают ему язычники жертвы приносили, вот и понимай, не только потому что валун сей велик был (все равно ведь его потом чуть не на две трети каменотесы стесали: был тринадцать сажен в высоту , стал – шесть. Что ж сразу то камень поменьше было не выбрать, ан вот тут все не просто.) должно посчитали, что нужно именно языческое капище упразднить и поверх него изваяние Петра поставить, чтобы всем явить: власть царская любое волшебство и колдовство злое непременно укрощает.

С валуном этим, когда тот еще в Конной Лахте пребывал, никак сладить не могли – сатанинская злая сила, видно, мешала. Потому решено было молебен перед камнем учинить. Сказывают, как святой водой камень окропили из него бесовские силы, в черных ворон оборотясь, тучей вылетели. Так камень силу и потерял.

Однако, когда воздвигли памятник – царь Петр на коне с подъятой рукою, как бы стихии враждебные усмиряющий, беды то в городе не уменьшились. И горел Санкт-Петербург не единожды, и наводнения его чуть не смывали, а уж голод… Таковой голод на его долю выпал, что и сказать нельзя.

Сбывались языческие проклятья или нет – сами размышляйте, – а ведь только и Петр-царь, по чьему повелению город, заложен был, и сам от воды погиб. И как раз в Конной Лахте, где капище языческое было.

При переходе на гребных судах в шторм, одно перевернулось и матросы начали тонуть. Петр, как легенда гласит, кинулся их спасать из ледяной воды – простудился, заболел и от того преставился.

Но только старинному проклятию «быть городу пусту» свершиться не дано – Санкт Петербург множество святых да еще три архангела небесные защищают. Старым –то петербуржцам они хорошо даже по именам известны.

Первый архангел Гавриил, в трубу трубящий, вознесен на шпиле колокольни Петропавловского собора.

Второй архангел Михаил – воевода всех сил бесплотных на Александрийском столпе на Дворцовой площади стоит – лицом к Зимнему дворцу и перстом в небеса указует, чтобы власть предержащие не забывали в чьей они воле и кому своими победами обязаны.

Третий архангел Рафаил – охранитель покоя и здоровья семей и всех людей град наш населяющих, на церкви Святой Екатерины, что на Кадетской линии Васильевского острова. Была с ним беда – выломали из рук его крест, который он держал. Прозвали его в те поры горожане – Ангел пустые руки. И много в городе бед творилось, пока, на место, совсем в ветхость пришедшей скульптуры, новую не поставили – точь в точь как прежнюю и с крестом охранительным.

Ангелы эти над городом так стоят, что образуют жесткий треугольник над Невою, которая, как известно – главный проспект Петербурга. К Неве же матушке навеки прибит наш город золотым гвоздем шпиля колокольни Петропавловского собора.

Пока над городом три Ангела стоят – никакие заклятия Петербургу не страшны и никогда слова «Быть городу пусту» не сбудутся.

А Медному всаднику – Петру Первому дано послушание – перед наводнениями или бурями и прочими напастями, горожан предупреждать! Срывается тень его с пьедестала и скачет черное видение по улицам и набережным вдоль Невы, рек и каналов и хоть видение сие бесплотно, а звон подков скакуна далеко разносится – подобно звону тревожного набата. Заслыша сие предупреждение, горожане в опасении пребывают, в храмы, милости Божьей просить бегут и всяческие предосторожности не медля предпринимают, чтобы имущество сберечь и самим не пропасть!

Чудской шаман

Давным-давно, лет двести назад, а то и раньше, проживала в нашем городе Санкт-Петербурге семья моряка. Жили они в матросской слободе в казенной избе прямо на берегу Невы. Моряк на военном фрегате боцманом служил, а жена прачкой подрабатывала – боцманское то жалование не велико, а ребятишек в семье то пятеро – все есть хотят. Тогда почти все моряцкие жены на Неве белье стирали да полоскали, почитай всех питерских горожан, обстирывали. Что ж не стирать, когда Нева в трех шагах и вода в ней мягкая, мылкая. Каждое утро и летом и зимой к ней прачки белье грудами на коромыслах несли, на мостках его мыли – полоскали, да валками выколачивали. Ну, и ребятишки тут же. Девчонки матерям помогают, младших братишек сестренок нянчат, присматривают, чтобы карапуз в реку не упал, а мальчики с удочками, да бреднями – рыбу ловят, благо в Неве ее в те поры было много. Улов и семье в приварок, а то и на продажу… Нева-матушка, наша полноводная, и помощница, и поилица, и кормилица… Да вот беда – часты на Неве наводнения.

Как подует с залива ветер, остановит в Неве воду, да и погонит ее обратно в Ладогу, хлынут волны на низкие берега – все снесут, смоют… Пройдет шторм, уляжется непогода, стихнет ветер, а на берегу, где матросская слобода стояла – уж и нет ничего. Только чайки по песку ходят да кричат… Избы по бревнышку буря разметала, да в Балтийское море вынесла. Потому на берегу и строились то наспех абы как – землянки да сараюшки временные – все едино наводнение смоет.

Но хоть построить времянку и недолго, а все ж мужские плотницкие умелые руки нужны, да и время на постройку надобно. А сразу то после потопа куда деваться?! У костра на берегу не перезимуешь.

Так вот и случилось. Налетел западный осенний ветер нагнал волну – матросскую слободу с берега как языком слизало. Слава Богу, успела морячка детей, да икону из потопающей избы выхватить – на высокое место перетащить. Не первый ведь раз такое приключалось – привыкли. Однако, в тот раз совсем худо сделалось. Муж то морячки, боцман, в дальнее плавание ушел может на год, а может и дольше…. Жилье строить – некому.

Вот собрала морячка пожитки свои невеликие – в одном узелке поместились. Остальное все вода унесла. Подхватила пятерых своих ребятишек и пошла к мужнину морскому начальнику.

– Так и так, мол, ваше благородие, явите милость к нашему художеству и нонешнему сиротству. Зима в глаза глядит – вот уже и первый снег выпал! Куда нам деваться?!

А начальник то сам из балтийских моряков, сам в Питере возрос да в чины вышел – ему и объяснять не надо – сам все понимает. Только у него таких как наша морячка – полное Присутствие, прямо так в приемной со стариками да детишкам на узлах с пожитками на полу сидят – ступить некуда. Распихивают их на временное жительство кого в церковь, других в казарму – тут уж не до выбора – кому что достанется, лишь бы в тепле под крышей перезимовать, да детишек сохранить.

Нашей то морячке выпало на старом складе жительство.

– Только, – говорит морской начальник, сам в пол глядит, усы крутит: – сказывают место сие не больно хорошее… Кому предлагаю – все отказываются.

– Печка есть? Вода из подполья не выступает? – морячка спрашивает.

– Да это то все в аккурате. И строение прочное каменное, сухое, и помещение вам будет просторное…

– Ну, так что?

– А вот и то, что ладились мы там лоцманскую школу открыть, да что-то не вышло… Которые новобранцы чуть ума не лишились, а которые разбежались кто куда. Все бы ничего, ан вот не выдерживают…

– Мне выбирать не приходится, – говорит прачка – морячка, – не в сугробе же ночевать… У меня эвон детишков пятеро!

Получила она в Присутствии на месяц харчей: муки да солонины, крупы да капусты, вахтенный матрос на ручной тележке ее все припасы доставил, сгрузил, ключи от нового места жительства передал, а сам скорее бежать – только пятки засверкали.

Морячка дом осмотрела – и правда хороший: крепкий, каменный, комнаты просторные светлые да и не одна, печь широкая не дымит – все в исправности. Правда, из обстановки всего стол да лавка, да, вот еще цветок бальзамин засохший в горшке на подоконнике. Да она и этому рада –радехонька. Она в таковых то покоях и не жила никогда прежде. Печку растопила, каши наварила, тесто на пироги замесила.

Тепло в доме стало, да как то невесело. Ветер завывает. Дождь в окошки стучит, ставни скрипят…. Может оттого и тоска давит. Сидят детишки на печке как совята на ветке – глазами хлопают.

– Слезайте с печи. Идите кашу есть.

– Нет уж, лучше мы тут посидим… Страшно.

– Да это вам с непривычки к высоким потолкам, – говорит морячка, – в нашей то избушке потолок был низок, а здесь вон хоромина какая – дворец!

Взяла в прихожей бадейки да коромысло – пошла за водой.

А уж стемнело. Поздней осенью в Питере смеркается рано.

Вернулась обратно от колодца в дом – а детишки то с печи не слазят, так и сидят как воробьи не ветке, друг к другу прижавшись.

– Что вы кашу не едите – стынет!

Как реванули они в пять голосов…

– Мамынька, бежим отсюдова! Тут кто-й то из под пола стучит!

– Да полно вам… Это, небось, мыши скребутся.

– Так мыши не скребутся! Оне махонькие. А тут как в дверь стукотят, будто разбойники лихие ломятся.

– Да полно вам! Вот отец из плавания вернется – расскажу какие вы трусишки – он вас, небось, не похвалит.

А у самой тоже тоскливо на сердце. Затеплила перед иконой лампадку, забралась к ребятишкам своим на печь – засопели они в десять дырок, а к ней и сон не идет!

Только задремала чуток – стук откуда то! Да сильно так, настойчиво стучат. Подумала морячка, что это ветер ставнями бьет. С печи слезла, кацавейку старенькую, из мужнина бушлата перешитую, на плечи накинула, взяла фонарь, обошла дом вокруг. Все ставни проверила. Не стучат ставни! Воротилась в дом, фонарь гасить не стала, на стол поставила. Только на печь к детишкам своим забралась – опять стук! Да и ведь непонятно откуда слышится!… Глянула она с печи, а посреди комнаты из под пола рука высовывается, длинными костлявыми пальцами по половицам скребет, стучит – точно раздвинуть их пытается.

– Может тут в подполе злодеи какие человека посадили, да замуровали?! – думает морячка. Соскочила с печи, взяла в прихожей топор. Подцепила половицу, из под которой рука высовывалась, подняла. А под половицей ничего нет… Камни да земля плотно утрамбованная. Негде здесь не то что пленнику, а и мыши то поместиться!

Сотворила морячка перед иконой молитву, детишек перекрестила – присела на лавку. Чуть погодя – опять стук, и опять рука половицы скребет.

Подошла ближе – нет ничего. Так то всю ночь с топором в руках, да с молитвой на устах сон своих ребятишек и оберегала.

Рассевело, тусклое питерское солнышко в окошки засветило. Детишки проснулись с печи полезли, к лохани посунулись умываться. А старшая девочка и говорит

– Мамынька, что это с тобой поделалось? У тебя вон виски все седые! – да реветь, а за ней и младшие заголосили.

– Перестаньте! – мать говорит, – Неужто нас Господь и Пресвятая Богородицы в нужде нашей не пожалеют. Крепитесь! Про отца помышляйте! Ему, небось, в океан – море, да в шторм – непогодь еще и не так страшно бывает, а разве он слабеет душою? Он молитву шепчет, про нас думает и дело свое матросское делает неустанно – вот страх то и отступает!

Побежали они всем семейством поскорее в церковь. Батюшка их выслушал, святые дары взял, епитрахиль и все что положено, молебен в доме морячки совершил, святой водой все углы да закоулки освятил.

– Живите, говорит, – спокойно! Никакая нечисть ничего вам худого сотворить не сможет, пока вы Христу веруете. И не сомневаетесь, не сокрушаетесь!

И верно, ночью стука не было и рука из под пола не скреблась. А морячка все едино, полночи уснуть не могла да под рукой, на печи лежа, топор держала. Под утро чуть задремала и видит сон: будто половицы раздвигаются и вылезает из под пола старик. Белый весь, седой будто светится. Одежда на нем белая длинная, руки до колен, борода до полу, нос крючком и глаза зеленым огнем полыхают… И бормочет он какие то, непонятные морячке слова:

Абута мини, абута

Минун колмал сизуб кивине перть,

Миндей йаов пекси,

Абута мини, абута, кайва мини луд,

Вё хиидь корбен меча,

Кайва питкян педейаност,

Абута мини, абута.

И на другую ночь старик снится и на третью… А слова его непонятные сразу морячке на память легли, запомнились. Какую работу она не делает, а все голове стучит:

Абута мини, абута…

Нет от этих слов морячке покоя. Хотела к давешнему батюшке за советом сходить да постеснялась его суетливым своим разговором занимать. Он же ведь один раз уже помог – видение то исчезло, рука из подпола больше не показывается. Что ж его лишний раз утруждать – еще скажет, ты, морячка, умом решилась, опять тебе всякая ересь мерещится… А слова старика непонятные все у нее в ушах стучат:

"Абута мини, абута…."

Совсем она от этого устала. Вот раз, на Неве полоскала, задумалась, да и упустила белье. Поплыли по волнам штаны, да рубахи. Схватилась она, а уж белье то далеко отнесло, не достать. Это ведь убыток какой! Как за потерянное белье хозяевам платить? А она за эти дни и так душой истосковалась, не выдержала она, села на камушек, да и заплакала. А детишки то ее все пятеро вокруг как цыплята к курице жмутся, жалеют мамку то, а как помочь не знают. Да и как тут поможешь?

Делать нечего – отерла она слезы, подняла пустое коромысло, только собралась домой идти, а с реки ее окликают.

Оглянулась – пристают к берегу трое рыбаков на лодке. Смеются, издали ее бельем упущенным трясут.

– Эх, ты говорят, растеряха, морскому царю твои подарки не надобны. Он матросские портки да тельняшки не носит!

Обрадовалась морячка, уж не знает как рыбаков и благодарить.

– Пойдемте, – говорит, ребятушки, я вас хоть обедом поподчую, у меня щи в печи горячие наваристые. Вы хоть маленько согреетесь да обсушитесь. Небось вы на реке до серцов иззябли, ветер то вон какой студеный…

Уж как они не отнекивались, а морячка их домой привела.

Отобедали рыбаки, обсушились. Ребятишки к ним так и льнут – по отцу то соскучились, а от этих троих мужиков как от отца морем да соленым балтийским ветром пахнет.

И рыбаки эти ребятишкам рады – шутят с ними, на колени сажают. Тоже видать, по дому соскучились, по своим детишкам.

А примечает морячка, рыбаки эти по-русски не чисто, а как то смешно, говорят, а меж собою и вовсе на другом наречии – ей непонятном.

Она возьми да и спроси:

– А разумеете ли вы таковые слова:

Абута мини, абута

Минун колмал сизуб кивине перть,…

Рыбаки отвечают:

– Да. Это наше наречие, только очень древнее. Но для нас понятное. Откуда ты эти слова знаешь?

– Откуда рассказывать долго, – говорит морячка, – а вот чтобы они означают по-русски?

– Да это, – рыбаки отвечают, – вот, что:

Помоги мне, помоги!

На моей могиле стоит каменный дом

Совсем меня задавил

Помоги мне, помоги!

Раскопай мои кости

Снеси их в дремучий лес

Закопай у высокой сосны, у большого камня

Помоги мне, помоги.

– А к чему бы эти слова? – морячка спрашивает.

– Это наверно из какой – нибудь сказки нашей старинной. Тут ведь, где нынче Питер город стоит прежде наши племена жили. Здесь и святилища были и погосты. Вот, наверно, на какой то могиле знатного шамана хоромы выстроили, может шведы, а может и русские, а ему и тяжело под фундаментом лежать. Дух его в родные леса, да болота просится… Да тебе то это на что?

– Да вот уж и не знаю… – морячка отвечает. – А выходит, что жалко мне этого шамана.

Попрощалась с рыбаками, пирогов им на дорогу дала. Они поклонились, голубыми глаза поморгали, шапки на свои русые головы натянули да и пошли на Неве веслами махать, к Ладоге двинулись…

Морячка в дом воротилась, а в прихожей в бадейке с водой рыбы хвостами плещут – рыбаки за обед отблагодарили.

Ночью морячка, на печи лежа – никак уснуть не могла. Заутро побежала к моряцкому священнику, тому что дом освещал. Рассказала ему все как есть. Так и так, говорит, а что делать не знаю. Батюшка помолился, в книге почитал, поверх очков на морячку глянул и говорит:

– Давай ко мы с тобою, доченька, над рассказом твоим поразмышляем да всё порядком исследуем. Вот хорошо бы у тебя на душе было, когда на могиле родителей твоих кресты бы порушили да строение возвели?

– Не дай Бог! – морячка крестится.

– Вот то-то и оно… А этому, кой под домом твоим покоя не находит, каково?

– Так ведь шаман он, – морячка говорит – Нехристь.

– А рассуди, когда в Неве робенок станет тонуть, ты гадать будешь – крещен он али нет? Разве только крещенного спасать кинешься?

– Как ведь то робенок…

– А сей еще хуже – покойник. Он и вовсе за себя никак постоять не может. Он ведь просит тебя – как не помочь?

– Батюшка, я боюсь…А вдруг из могилы нечисть какая выскочит, да ко мне и детям моим прилипнет, порчу наведет!

– Эх, маловерная! Да какая к тебе порча прилипнет, когда тебя сам Господь незримо повсегда бережет. А уж коли ты такая робкая – пойдем вместе. Я уж старый – копать не могу, а рядом с тобой молитву творить буду.

Вот взяли они ящик, какой покрепче, половицы подняли, стала морячка камни вынимать да землю раскапывать, а батюшка рядом стоит молитвы читает, да кадилом кадит, и детишки тут же стоят – свечки зажженные держат, молитвам подпевают.

И все как есть под половицами натурально оказалось: и косточки и череп и амулеты какие-то волшебные. Все морячка в чистую холстину завернула, в ящик положила и крышку заколотила.

В тот же день с батюшкой да с детишками на подводе далеко за город в лес уехали. Там у большой сосны под валуном древним, как шаман просил, ящик то и закопали. Затемно домой вернулись. Печь затопили, свечки зажгли сели ужинать, а самая младшая девчонка кричит:

– Смотрите, смотрите!

Глянули, а на подоконнике бальзамин иссохший ожил – весь в цветах стоит!

А по весне отец из кругосветного плавания вернулся. Надумал в кухне подпол для припасов откопать – там где шаман захоронен был, да и вырыл корчагу древнюю, полную золотых монет. Как раз морячке с мужем на безбедную старость, девчонкам на хорошее приданое вышло. А сыновья, когда выросли да новигацкую школу закончили, на свою долю шаманского клада крепкий двухмачтовый парусный кораблик построили. Стали по Неве, по Ладоге плавать в Балтийское море выходить – рыбу ловить да товары возить. А назвали кораблик – ШАМАН.