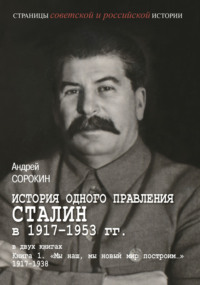

Kitobni o'qish: «История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…» 1917–1938»

«Насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым»

Карл Маркс

«Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами»

В.И. Ленин

«…Страна победившей революции должна не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство…»

И.В. Сталин

© Сорокин А.К., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив кинофотодокументов, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2023

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023

© Политическая энциклопедия, 2023

Книга 1

«Мы наш, мы новый мир построим…»

1917–1938

Памяти Анны Ивановны Сорокиной (Захаровой), Константина Николаевича Сорокина, их родителей, братьев и сестер, вынесших на своих плечах испытания ХХ века

Память о прошлом

Вместо введения

Распад в конце ХХ столетия Советского Союза и коммунистической системы в целом дал мощный импульс к повсеместному формированию национальных государств на постсоветском и посткоммунистическом пространстве. Непременным атрибутом этого процесса всегда и везде являются дебаты на темы исторического прошлого, в героическом пафосе которого формирующаяся нация и/или национальное государство ищут, как правило, базисные основания для национального строительства. Современная Россия в свое время сделала выбор в пользу формально юридической правопреемственности по отношению к СССР. Поэтому вполне естественно, что фокус общественного внимания российского общества оказался сосредоточен на недавней и памятной всем истории ХХ в. Личность И.В. Сталина при этом заместила в массовом сознании едва не весь советский период отечественной истории. Не повезло даже революционным событиям 1917 г., во многом предопределившим направление и содержание последующих исторических процессов, их формы и использовавшиеся методы социальной модернизации. Все это оказалось вытесненным на обочину общественного сознания и национальной памяти.

Фигура Сталина до сих пор служит предметом острых дискуссий в современном российском обществе. При этом количество граждан России, позитивно оценивающих его вклад в развитие страны, традиционно превышает число тех, кто относится к нему отрицательно. Сторонников этих двух крайних взглядов в большинстве случаев роднит общий подход к оценке данной исторической личности, как и исторического процесса в целом. Он заключается в избирательном подходе к историческим фактам и фиксирующим их документам с целью подкрепить свои умозрительные конструкции намеренно подобранным неоспоримым доказательством. Роль такого аргумента в массовом сознании все чаще выполняют архивные документы.

В результате неизбежно искажается восприятие исторической реальности, формируется память о прошлом, далекая от действительности. Если подходить систематически к анализу всей совокупности исторических документов, имеющихся в нашем распоряжении, следует признать, что Сталин был выдающейся личностью. Он реализовал себя в системе координат леворадикальной альтернативы социально-экономического развития, предложенной российскому обществу партией большевиков. Эта альтернатива стала реальностью в результате вооруженного переворота 25 октября (7 ноября) 1917 г., организованного этой партией. Переворот их усилиями перерос в социальную революцию, в результате которой на территории бывшей Российской империи развернулась полномасштабная Гражданская война. Сталин занял свое место в ряду большевистских лидеров и разделяет с ними всю полноту политической ответственности за результаты кровавого междоусобного конфликта 1917–1922 гг. На обломках прежнего традиционного общества была создана социально-экономическая система, мобилизационный потенциал которой был реализован под руководством Сталина. Становление нового общества, которое позиционировало себя как социалистическое, осуществлялось методом проб и ошибок, с колоссальными издержками – финансово-экономическими, социальными и политическими, огромными людскими потерями. Сталин, тем не менее, оставил после себя мощное индустриальное государство, внесшее решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Однако в основание Советского государства оказались заложены мины замедленного действия: национально-государственное устройство с его центробежными процессами; высокоцентрализованная административно-командная система управления, лишившая общество возможностей саморазвития; экономика, ориентированная на производство средств производства и вооружений; разоренный аграрный сектор; тотальный контроль, который Советское государство постаралось установить над социальным и индивидуальным поведением собственных граждан; лишение граждан и хозяйствующих субъектов мотивации к труду. Мобилизационный тип развития, в пользу которого был сделан выбор советским руководством во главе со Сталиным, на коротком историческом отрезке доказал свою относительную эффективность в решении поставленных перед страною задач. Достижения этого периода связаны с использованием внеэкономического принуждения и прямого насилия − развязанного в стране политического террора, жертвами которого стали сотни тысяч человек. Высокая социальная цена достижений сталинского периода проявилась вскоре после смерти «вождя». Политическая элита, оказавшаяся у власти в СССР после его смерти, не смогла найти адекватных ответов на вызовы времени.

Неоднозначность итогов развития страны в сталинский период отечественной истории, социальная травматичность форм и методов управления хорошо исследованы в исторической науке, достижения которой плохо интегрированы в ткань исторической памяти и общественного сознания в целом. Накопленный запас знаний не позволяет игнорировать реальные достижения советского периода, но требует при этом отказаться от чрезмерно позитивных оценок советского исторического опыта. Реальная совокупность обретенных знаний вновь обращает наше внимание на противоречивый характер исторического процесса, издержки конфронтационного типа социального и политического поведения, а также на вопрос цены радикальных социальных преобразований.

В современном российском обществе (как и в любом другом) присутствует запрос на репрезентацию позитивных представлений об историческом прошлом. Это прошлое, однако, всегда есть результат драматического преодоления человеком и обществом трудностей собственного развития и роста. А выхолощенная кем-то при создании того или иного нарратива история, лишенная внутренних импульсов саморазвития, контрапунктов и внутреннего напряжения, неизбежно сводится к набору позитивных (или негативных) штампов. Тиражирование чрезмерно оптимистических мифов об истории страны в ХХ в., примитивная в целом политика памяти, реализованная в позднем советском обществе, имели следствием повсеместное отторжение идеологических постулатов советской пропаганды. Политический режим, ответственный за их воспроизводство и трансляцию, утратил доверие общества и сошел с исторической сцены. Точно также не смогла укорениться в российском общественном сознании тотально негативистская интерпретация советского прошлого раннего постсоветского периода.

Анализ проблемных зон исторического развития, как и победных его страниц, – необходимый элемент интеллектуальной и духовной жизни любого общества. Конфликт разнонаправленных интерпретаций исторического прошлого является в той или иной степени отражением реального социального конфликта, имевшего место в нашей истории. Конфликт интерпретаций имеет критически важное эвристическое значение в научной сфере, поскольку принуждает оппонентов к поиску убедительной аргументации. Подавление одного из конкурирующих дискурсов неизбежно ведет к редуцированию знания и примитивизации представлений о прошлом, в котором во многом и коренятся проблемы сегодняшнего дня. С другой стороны, поддержание общественного дискурса, реализующегося через конкурирующие практики, имеет критически важное общественное значение. Открытый разговор о прошлом позволяет гражданам различных взглядов чувствовать сопричастность к единому телу гражданской нации, к общему для всех пространству общественного сознания и формирующемуся Российскому национальному государству как общему дому для всех. Подобный подход выполняет и «терапевтическую» функцию, приучая сторонников тех или иных крайних подходов к существованию иных точек зрения, к неразрушительной соревновательности в общественных и политических дебатах.

Дискуссии о Сталине в конечном итоге возвращают нас к событиям российской революции 1917 г., когда к власти пришел новый политический класс. Большевики предприняли попытку создать и реализовать на практике новую, справедливую (по их мнению) модель социально-экономического и политического развития. Цели этого общества, его ценности, практики и формы, в которых они разворачивались, требуют анализа и осмысления, так и не проведенного в полном объеме в свое время российским обществом.

В целом сегодня перед общественными институтами стоит задача «принудить» массовое сознание к уважению объективированного знания, отдающего первенство факту и документу в противовес спекуляции и умозрительной конструкции, которые продолжают господствовать в общественном сознании, когда речь заходит об интерпретации исторического процесса.

Национальную историю, зафиксированную в документах, со всеми ее взлетами и падениями, пафосом побед и преодолений, горечью от ошибок и преступлений хранят в полном объеме российские архивы. Архив с большой буквы способен сыграть роль доктора исторической памяти, предлагая обществу и знание, и память о прошлом без всяких изъятий. Совершившаяся в постсоветский период «архивная революция» обеспечила введение в научный и общественный оборот сотен тысяч некогда недоступных архивных документов. Подготовлены и выпущены в свет сотни томов архивных документов, оцифрованы и выложены в открытом доступе важнейшие архивные коллекции. Их освоение, однако, все еще отстает от общественных потребностей. Архивный абсентеизм, то есть сознательное уклонение от изучения архивных документов, давно стало знамением эпохи. Вернуть историческому документу подобающее место в общественном дискурсе об истории Отечества – вот та цель, достижению которой автор в ряду многих других историков и архивистов стремится способствовать на протяжении тридцати последних лет своей жизни.

* * *

Предлагаемая вниманию читателя работа имеет целью представить систематический очерк политической и государственной деятельности И.В. Сталина в 1917–1953 гг. в контексте событий (позитивно и негативно оцениваемых) советской и мировой истории. Исходная точка повествования – революционные события 1917 г. в России, завершающая – кончина Сталина в марте 1953-го.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, не является научной биографией героя, как может показаться на первый взгляд. Ее написание – дело будущего. В книге предпринимается попытка систематизировать многообразную деятельность главного героя книги через призму основных событий первой половины советского периода отечественной истории и документов, которые ее отразили. В какой-то момент история государства и личная история его руководителя сольются и станут практически неразделимы, когда ни одно сколько-нибудь значимое решение органов политической и государственной власти не принималось вне целеполагания, исходившего от первого лица.

Повествование выстроено по тематико-хронологическому принципу. Каждая глава представляет основные события политической и государственной деятельности И.В. Сталина (которые показались автору наиболее значимыми) в определенный отрезок его жизни.

Содержание каждой из глав группируется внутри тематических параграфов, призванных раскрыть характер практической деятельности Сталина в конкретных сегментах политического и государственного управления. Книга содержат отсылки к многочисленным официальным документам высших органов государственной и партийной власти РСФСР и СССР, к созданию большинства из которых Сталин имел непосредственное отношение; многие из них – с пометками и резолюциями Сталина – факсимильно воспроизводятся в настоящем издании. Подобное обобщающее систематическое изложение событий политической и государственной жизни СССР в 1917–1953 гг. через призму деятельности И.В. Сталина в отечественной историографии предпринимается впервые и, как надеется автор, заинтересует читателя. К некоторым сюжетам автор по необходимости не один раз обращался на страницах этой книги, поскольку ни жизнь главного героя, ни функционирование государственного организма, созданию которого он посвятил свою жизнь, не укладывается в рамки строго очерченных тематических рубрик.

В книге полностью отсутствуют обстоятельства личной жизни Сталина, так что читателю, которого интересует история повседневной жизни главного героя, не стоит приниматься за чтение. Книга написана для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы исторического прошлого, в котором – корни многих сегодняшних проблем окружающей нас действительности. Автор не стремился отыскать и предложить простые ответы, но считал целесообразным предоставить заинтересованному читателю возможность взглянуть на череду событий сквозь призму массивов архивных документов, а также ознакомиться с эволюцией политических взглядов Сталина, его программных установок, проследить логику принятия основных решений в сфере государственного управления. Подобная деятельность во многом определила направление, формы и итоги развития СССР и мира в целом и в этот, и в последующие периоды исторического развития.

Выведен из пространства изложения и досоветский период жизни Сталина. Безусловно важный и интересный, он не имеет прямого и непосредственного отношения к центральной проблеме предпринятого автором исследования – истории формирования Советского государства, особенностям политического режима и социально-экономического развития, ставшими во многом результатом целенаправленной деятельности Сталина.

Издание подготовлено на основе широкого круга архивных документов, с привлечением обширной историографии и предназначено вниманию всех, интересующихся отечественной историей. Подавляющее большинство использованных документов хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), где сосредоточена коллекция документов личного архива Сталина. Но кроме того, в этом бывшем Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся документы Центрального комитета РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС, Политбюро и Президиума, Оргбюро и Секретариата ЦК, партийных съездов и конференций, Государственного комитета обороны, личных фондов руководителей Советского государства и Коммунистической партии Советского Союза именно того периода, которому посвящено повествование.

Жанр книги не позволяет предпослать ей даже краткий очерк историографии, без достижений которой была бы невозможна эта работа. Но нельзя не сказать о том, что за годы постсоветской «архивной революции» рассекречены и в разных формах сделаны достоянием общественности сотни тысяч документов «сталинского» периода отечественной истории. Были подготовлены и выпущены в свет многотомные собрания архивных документов. Назовем лишь наиболее значительные: «Россия. ХХ век», «История сталинского ГУЛАГа. Документы и материалы» (в 7 т.), «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1929–1939. Документы и материалы» (в 5 т.), «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939. Документы и материалы» (в 4 т.), «Документы советской истории», «“Совершенно секретно”. Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). Документы и материалы» (в 10 т.) и др. На портале Федерального архивного агентства «Архивы России» функционирует сайт «Документы советской эпохи», где в открытом доступе размещены документы полностью оцифрованного личного фонда Сталина, Государственного комитета обороны, Совета народных комиссаров (СНК) СССР за период Великой Отечественной войны, документы Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) за 1919–1932 гг. и др. Российское историческое общество и фонд «История отечества» на ресурсе «РИО-компас» разместило сотни документальных сборников, выпущенных в России. Многое сделано и российской исторической наукой по анализу узловых проблем исторического процесса ХХ века. Среди самых заметных проектов – книгоиздательский проект и конференционный цикл «История сталинизма», в рамках которых вышло в свет более 240 монографий, принадлежащих перу российских и зарубежных авторов, проведены 14 международных конференций.

К большинству этих проектов автор в том или ином качестве имел непосредственное отношение. Однако освоение массивов документарной информации и достижений историографии общественным сознанием представляется все еще недостаточным. Нынешняя работа призвана сделать еще один шаг в этом направлении.

«Изучая предков, изучаем самих себя», – записал однажды в своем дневнике классик отечественной исторической науки В.О. Ключевский. В этом и видится автору главная цель настоящей работы, приблизиться к которой он решил при содействии своих коллег. Благодарностью тысячам российских и зарубежных историков и архивистов, посвятивших себя изучению самого острого периода российской истории, автору и хотелось бы завершить это предисловие.

Сталин. Краткая биографическая хроника

Родился 6(18) декабря 1878 года в г. Гори Тифлисской губернии Российской империи.

1917, 8(21) марта – отъезд с группой политических ссыльных из Ачинска в Петроград в связи с амнистией, объявленной Временным правительством после победы Февральской революции и отречения Николая II от престола.

1917, 12(25) марта – прибытие в Петроград.

1917, 13(26) марта – выдвигается редактором центрального органа РСДРП(б) – газет «Правда», «Рабочий и солдат», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь».

1917, 18(31) марта – (25 октября) 7 ноября – член исполнительного комитета Петроградского совета рабочих депутатов.

1917, 29 апреля (12 мая) – избирается членом бюро Центрального комитета (ЦК) РСДРП(б).

1917, 7(20) июня – 25 октября (7 ноября) – член Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

1917, 5(18) августа – избирается членом узкого состава ЦК РСДРП(б).

1917, 3(16) августа – избирается членом ЦК на VI съезде РСДРП(б).

1917, 10(23) октября – избирается членом Политического бюро ЦК РСДРП(б).

1917, 12(25) октября – избирается членом Петроградского военно-революционного комитета (ВРК).

1917, 25 октября (7 ноября) – 1918 – председатель Совета народных комиссаров (СНК) по национальным делам.

1917, 25 октября (7 ноября) – 1922, 31 декабря – член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов РСФСР.

1917, 26 октября (8 ноября) – 1923, 7 июля – народный комиссар РСФСР по делам национальностей.

1917, октябрь – 1918, 6(19) января – депутат Учредительного собрания Российской Республики.

1917, 29 ноября (12 декабря) – член Бюро ЦК РСДРП(б).

1918, 1 апреля – большевистской фракцией ВЦИК избирается вместе с Я.М. Свердловым председателем комиссии по выработке конституции РСФСР.

1918, 27 апреля – назначается председателем делегации Советского правительства для ведения переговоров с украинской Центральной радой о заключении мирного договора и демаркации границ.

1918, 29 мая – назначается общим руководителем продовольственного дела на Юге России.

1918, 19 июля – назначается председателем Военного совета Северо-Кавказского военного округа.

1918, 17 сентября – назначается председателем Военно-революционного совета Южного фронта.

1918, 8 октября – назначается членом Реввоенсовета Республики.

1918, 28 октября – избирается членом ЦК КП(б) Украины.

1918, 9 ноября – избирается членом ВЦИК Советов РСФСР.

1918, 13 ноября – избирается членом Президиума ВЦИК Советов РСФСР.

1918, 30 ноября – назначается заместителем председателя Совета рабочей и крестьянской обороны (СРКО).

1919, 1–31 января – работа в партийно-следственной комиссии ЦК партии и СРКО на Восточном фронте совместно с Ф.Э. Дзержинским для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер.

1919, 25 марта – 1952, 14 октября – избирается членом Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б).

1919, 30 марта – 1920, 7 февраля – народный комиссар государственного контроля РСФСР.

1919, март – член делегации РКП(б) на I съезде Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в Москве.

1919, 19 мая – 3 июля – назначается чрезвычайным уполномоченным СРКО на Петроградском фронте.

1919, 5 июля – назначается членом Реввоенсовета Западного фронта.

1919, 27 сентября – назначается членом Реввоенсовета Южного фронта.

1919, 27 ноября – награждается орденом Красного Знамени.

1920, 10 января – 1 сентября – член Реввоенсовета Юго-Западного (ранее – Южного) фронта.

1920, 20 января – назначается председателем Украинского совета трудовой армии.

1920, 24 февраля – 1922, 25 апреля – народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции.

1920, 26 июля – назначается членом Революционного военного совета (РВС) Юго-Западного фронта.

1922, 3 апреля – 1934, 10 февраля – генеральный секретарь ЦК РКП(б).

1923, 24 февраля – избирается председателем комиссии для руководства разработкой проекта конституции СССР.

1923–1938 – член ЦИК СССР.

1924, 8 июля – 1943 – член Исполкома и член Президиума Исполкома Коминтерна.

1930, 13 февраля – награждается орденом Красного Знамени.

1934, 10 февраля – 1952, 14 октября – секретарь ЦК ВКП(б).

1938–1953, 5 марта – депутат Верховного Совета СССР 1–3-го созывов.

1939, 20 декабря – награждается медалью «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и орденом Ленина

1941, 6 мая – 1946, 15 марта – председатель Совета народных комиссаров СССР.

1941, 30 июня – 1945, 4 сентября – председатель Государственного комитета обороны СССР.

1941, 10 июля – 1945, 3 августа – председатель Ставки Верховного главнокомандования.

1941, 19 июля – 1946, 25 февраля – народный комиссар обороны СССР.

1941, 7 августа – 1947 – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР.

1941, 29 сентября – 1 октября – принимает участие в работе 1-й Московской конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.

1942, 12–17 августа – принимает участие в работе 2-й Московской конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании, встречается с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем.

1943, 6 марта – присвоение военного звания Маршал Советского Союза.

1943, 6 ноября – награждается орденом Суворова I степени.

1943, 28 ноября – 1 декабря – принимает участие в работе Тегеранской конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.

1944, 20 июля – награждается медалью «За оборону Москвы».

1944, 29 июля – награждается орденом «Победа».

1944, 9–19 октября – принимает участие в работе 4-й Московской конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании, встречается с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем.

1944, 3 ноября – награждается орденом Красного Знамени.

1945, 4–12 февраля – принимает участие в работе Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.

1945, май – награждается медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

1945, 26 июня – награждается медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орденом Ленина и орденом «Победа».

1945, 27 июня – присвоение высшего воинского звания – Генералиссимус Советского Союза.

1945, 17 июля – 2 августа – принимает участие в работе Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.

1945, 30 сентября – награждается медалью «За победу над Японией».

1946, 10 февраля – избирается депутатом Верховного Совета СССР от Сталинского избирательного округа г. Москвы.

1946, 25 февраля – 15 марта – народный комиссар Вооруженных сил СССР.

1946, 25 февраля – назначается Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР.

1946, 15 марта – 1947, 3 марта – министр Вооруженных сил СССР.

1946, 15 марта – 1953, 5 марта – председатель Совета министров СССР.

1949, 20 декабря – награждается орденом Ленина.

1952, 16 октября – 1953, 5 марта – член Президиума, член Бюро Президиума ЦК КПСС.

1953, 5 марта – кончина И.В. Сталина.