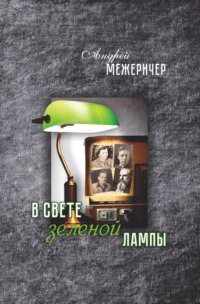

Kitobni o'qish: «В свете зеленой лампы»

© Андрей Межеричер, 2023

© Издательство «Четыре», 2023

* * *

Вступление

Забытый сундук

Я, как и многие другие люди, люблю историю своей семьи, полную интересных событий прошлых лет и даже веков. Она похожа на давно забытый старинный сундук с вещами, случайно найденный в дальнем углу чердака. Много лет его никто не видел и даже не вспоминал, что он где-то есть. А теперь представьте себе, что именно вам вдруг удалось его обнаружить. Вот вы с трудом выдвигаете свою находку из темного угла, где она пылилась десятилетиями, незаметная под разным ненужным хламом. Тянете сундук по полу на середину, туда, где больше света и воздуха, и с усилием отпираете заржавевший замок. Ваши руки сами смахивают с дубовой поверхности, обшитой толстыми полосками меди, паутину и пыль прошедших времен, настолько вам интересно, что же там внутри. И вот вы открываете со скрипом тяжелую крышку, в течение долгих лет прятавшую от любопытных глаз и неосторожных рук свои сокровища.

Здесь нет ни золота, ни дорогих колец, но имеется нечто другое, не менее ценное для потомков, желающих заглянуть в прошлое своей семьи. Вы вынимаете вещь за вещью, с интересом рассматривая их и откладывая в сторону примерно в том порядке, как они лежали в сундуке. Вот старый фотоаппарат в потертом дерматиновом чехле – такие сейчас есть только в музеях. А под ним стопка семейных альбомов с пожелтевшими по краям фотографиями начала прошлого века. Вот длинная нитка темно-красных, почти черных, гранатовых бус и рядом, в маленькой бархатной шкатулке, серебряная ажурная брошь в виде бабочки. Кто носил эти украшения? Бабушка? А может, прабабушка?.. Вот старая пустая, но не очень чистая чернильница и ручка с железным, слегка заржавевшим пером. Тут же стопка писем в конвертах и без, аккуратно перевязанная тонкой бечевкой крест-накрест.

Ты перебираешь эти вещи, хранящие на себе следы прошлого, пытаясь связать их в памяти с событиями собственной жизни. Может, что-то из этого ты уже видел? Хотя бы в детстве? Или, может, тебе о них рассказывал кто-то из старших родственников в том возрасте, когда тебя это не интересовало? Ты стараешься уловить внутри себя какой-нибудь отклик на предметы и листки, которые держишь в руках, углубляешься в воспоминания… Но нет, вспомнить не получается, а те, кто мог поведать тебе историю вещей, теперь уже в других мирах.

Но вот твой взгляд останавливается на матерчатом свертке размером побольше, лежащем у самой стенки этой семейной сокровищницы. Что же там может быть? Ты берешь в руки этот довольно тяжелый предмет и начинаешь разматывать ткань, в которую он бережно обернут. Один оборот, второй – и у тебя в руках оказывается настольная лампа с зеленым абажуром на гнутой бронзовой ноге. Видно сразу, что вещь старинная и не из дешевых. Откуда она взялась? Кто и где ее купил, на чьем столе она стояла, в сумерки заливая комнату своим изумрудным светом? Ты ставишь ее на стол, вкручиваешь лампочку и нажимаешь маленькую черную кнопку выключателя на бронзовой ажурной подставке. Свет, исходящий от зеленого стеклянного колпака, действует завораживающе: ты словно погружаешься в тайны времени, тебе хочется получить ответы на все свои вопросы, стать причастным к той истории семьи, которая была с этой лампой связана.

Но вот пора всё складывать обратно в сундук. И ты аккуратно кладешь туда вещь за вещью, затем закрываешь массивную крышку и с трудом, упираясь ногами в пол, задвигаешь его на место. Ты понимаешь, что этот сундук и его содержимое уже не будут забыты, ведь теперь память хранит в себе увиденное. И мысль об этом погружает в воспоминания детства и фантазии о временах, когда тебя еще не было. Образы тех ушедших лет ты смог уловить именно в открывшемся таинстве этого заветного сундука… И вдруг, подняв глаза, замечаешь стоящую на столе лампу, которую забыл завернуть и положить обратно к прочим ценностям, обнаруженным так внезапно. И тебе не хочется опять выдвигать и открывать сундук, ты боишься испортить этим уже закончившееся небольшое, но важное событие, вызвавшее у тебя столько чувств и мыслей о прошлом твоей семьи. А может, ты забыл ее не случайно? Может, так и надо – пусть лампа стоит на столе и своим светом напоминает тебе об ушедших временах…

Ты живешь прежней жизнью, но она уже не совсем такая, какой была раньше. В тебе оживают фотографии и строки писем твоих ушедших родных, тебя греет вечерами зеленый свет старинной лампы. Иногда, думая о своих предках, ты представляешь себе, как жили они, и появляется настойчивое желание узнать больше об их прошлом, порыться в сундуке еще глубже, добравшись до самого дна. Тебе хочется насытить появившееся любопытство потомка и передать эти чувства дальше по цепочке родства своим детям и даже внукам…

В моей жизни было много разных событий, а также много разных людей, которым я благодарен за любовь и заботу, ощущаемые мной на протяжении всех прожитых лет, но особенно – в детстве и юности. Конечно, в первую очередь это мои родители и близкие родственники: сестра, бабушка, сестра отца – моя тетя, мои двоюродные сестры – дети маминого брата, особенно старшая из них – моя одногодка Лариса. Оглядываясь назад, я понимаю, что был счастливым ребенком, подростком, юношей. Мое же собственное чувство любви, даже в детском возрасте, распространялось не только на тех, кто каким-либо образом присутствовал в моей жизни, но также и на тех, о ком я слышал лишь рассказы родных, тех, от кого отделяли меня два или три поколения, тех, с кем мне не довелось встретиться при их жизни…

Межеричеры

С детских лет я любил историю, особенно прошлое своей семьи. Будучи ребенком, я мало знал о событиях, которые случились до меня, но очень интересовался всеми оставшимися от прежних поколений вещами и фотографиями. Они хранились в семейном архиве на одной из полок шкафа или в ящиках письменного стола моих родителей. Мне тогда казалось, что предметы из прошлого интересуют только меня и потому именно я имею право на все эти сокровища. Я брал потихоньку и прятал у себя вещи, которых касались руки моих предков: студенческую записную книжку деда, увеличительное стекло в металлической оправе на истертой деревянной ручке, оставшееся от бабушки, работавшей редактором в газете, старый циркуль в кожаном чехольчике от моего другого деда, бывшего инженером, круглые карманные часы марки «Мозель» – старые, обшарпанные и неработающие, скорее всего принадлежавшие моему прадеду по линии отца. Родители время от времени замечали пропажу своих семейных артефактов и сразу шли искать их именно в мою комнату. Они устраивали досмотр ящиков моего письменного стола, поднимали матрас на моей кровати и выгребали оттуда не только то, что я перечислил, но еще и старые фотографии, письма, папины ордена с войны и прочие семейные реликвии. Меня за это не наказывали, но ругали сильно и довольно часто.

Интересно, что желание держать у себя все реликвии и истории жизни предков не угасло до сих пор. Уже появились не только дети, но и внуки, и, казалось бы, надо передать им хотя бы часть того, что я собрал и бережно храню. Но что-то мешает это сделать. Понять бы, что именно. Может быть, опасение, что мои потомки будут не так бережно относиться к прошлому нашей семьи и что-то потеряется безвозвратно? А может, мой страх разрушить целостность той истории, что удалось собрать в одну семейную сокровищницу?

Рассказать о моих родных, представителях предыдущих поколений нашей семьи, хотя бы тех, что носили ту же фамилию, что и я, мне хотелось всегда. За два десятилетия поисков я узнал многое о своих предках и захотел поделиться этим в книге, собрав под одной обложкой историю собственного детства и юности, истории моих родителей, моих бабушки и дедушки, семьи моего прадедушки, носившего фамилию Межеричер. Именно они, Межеричеры, интересовали меня больше всего.

Няня

Я начал планировать книгу, но столкнулся с важной для меня этической проблемой, которую нужно было решить, прежде чем приступать к повествованию. Хорошо изучив своих предков, в том числе их родных и друзей, я хотел всех изобразить как можно более правдиво. Но как поступить с их недостатками, о которых мне известно, с теми чертами характера и особенностями, которые были не самыми привлекательными? Я не могу взять и написать, что моя прабабушка была сварливой и чрезмерно властной, отец – до предела упрямым, а его сестра – с детства больна психически. Перо не поворачивается. Так как же быть? И я придумал решение этой задачи.

Дело в том, что у нас в семье много лет жил еще один человек, которого я любил так же сильно, как свою родную маму. Это моя няня. Она воспитывала меня почти с рождения и до того времени, когда я уже сам стал отцом. Не имея мужа и детей, тетя Лиза всю свою женскую любовь отдала мне и даже стала моей крестной. Но важно не только это, а еще и то, что она прожила у нас, в семье Межеричер, почти пятьдесят лет!

В тридцатые годы прошлого века Лизавету взял из деревни к себе в услужение мой прадед Пётр. Девушке тогда было семнадцать лет. После смерти прадеда она перешла работать в семью его сына, моего деда, затем к моим родителям и у них жила до последних своих дней, воспитывая меня.

Она, сама родом из деревни, быстро научилась и манерам, и даже языку столичных жителей, много рассказывала мне о прошлом семьи и тех моих предках, кого знала лично. А я запоминал и фиксировал у себя в воображении образы ушедших родных со слов не просто служанки и очевидца их жизни, а фактически члена семьи.

Вот почему повествование будет вестись от лица Лизы. Именно она познакомит читателя с четырьмя поколениями Межеричеров. Я делил с няней комнату почти до восемнадцати лет, знал и понимал ее, как никто другой. Повторюсь, за те годы, что она, крестьянская девушка, жила в нашей семье, ее манера говорить сильно изменилась. Лиза, впитав в себя культуру московской и ленинградской интеллигенции, стала совсем другим человеком. Из лексикона няни напрочь исчезли слова, характерные для ее малой родины, поэтому уверен, что рассказ о нашей семье будет передан грамотно, с сохранением особенностей речи, свойственных среде, в которой Лиза находилась последние десять – пятнадцать лет. Конечно, то, что вы читаете, – это мой стиль письма и мои словесные обороты, но поверьте, если бы это писала она, то вы, может быть, и не заметили бы разницы, так как именно она меня вырастила и воспитала, именно она делала со мной школьные домашние задания и читала книги.

Прошлое всегда норовит ускользнуть от нас. Одни поколения сменяются другими, и этот процесс бесконечен. Возможно, через рассказ няни мне удастся восстановить и показать вам те фрагменты жизни моей семьи, которые уже скрыла от нас поволока времени…

Автор

Часть первая. Пётр и Мария

Коровья смерть

По нашей деревне среди ночи шла странная и пугающая толпа: три женщины в холщовых нижних рубахах, с распущенными волосами тащили большую тяжелую соху, оставляя за собой на середине улицы длинную глубокую борозду. Рядом с ними – еще восемь женщин, молодых и старых, тоже в одном исподнем, волосы неприбранные, в руках у кого вилы, у кого топор, а у кого просто толстая палка. Деревня будто вымерла за темными окнами домов: ни звука, ни света. Чувствовалось, что жители не спят, а затаились за задернутыми занавесками и запертыми на все засовы и замки дверьми. Луна на темном небосводе освещала зловещим светом это необычное шествие. Слышно было тяжелое дыхание. Ремни от сохи глубоко врезались в плечи и грудь женщин. Они натужно пели: «Девять девок, три вдовы – смерть коровья, уходи!»

И их голоса далеко слышны были в ночной тишине. Вот они остановились у одного из домов и стали громко стучать в окна и двери:

– У вас ли спряталась коровья смерть? Открывайте, отдавайте ее нам!

И из-за закрытых дверей раздавались испуганные голоса:

– Никого у нас чужого нет, идите дальше, люди добрые!

Усталые вдовы снова запрягались в соху и тащили ее дальше, к следующему дому, оставляя на земле глубокий след и громко повторяя нараспев свой заговор.

Помню, что я тогда была маленькой, а вот сколько мне было лет, не помню. Пастух наш каждое утро выгонял коров и овец на пастбище, но в тот год август был невозможно жарким, всё лето ни облачка на небе. Даже наша речка пересохла и посевы стали желтеть без дождя, еще не созрев. В это же лето две коровы из деревенского стада сдохли от неизвестной болезни. Тогда стали говорить, что это пришел из чужих мест злой дух, коровья смерть, и прячется у кого-то из жителей в доме или хлеву, его надо срочно найти и выгнать в лес. Чтобы сделать это, есть древний обряд: пропахать сохой вручную вокруг всей деревни и через ее середину глубокую борозду.

Деревенский староста накануне проходил по всем домам и наказывал жителям, чтоб этой ночью все сидели по домам, никуда не выходили: вдовы будут искать и выгонять коровью смерть.

Рассказывали, что эта коровья смерть ходит по селам и дворам в виде черной кошки или худой собаки, а иногда ночами ее видят как скелет коровы или как костлявую ведьму в черной накидке. Она наводит порчу на скотину, доводя ту до смерти. Еще с давних времен, когда в селах неожиданно начинали дохнуть коровы или другой скот, в сумерках у околицы собирали со всех дворов девять девок и трех вдов и запрягали в соху.

Сейчас такое может показаться странным или смешным, но мне, маленькой девочке, было совсем не смешно и даже очень страшно. Я в этот день ни на шаг не отходила от мамы и всё время спрашивала, не придет ли к нам во двор эта страшная ведьма – коровья смерть. Вечером, ближе к ночи, когда уже сильно стемнело и мы собирались ложиться спать, вдруг послышались людские голоса за окном, как будто кто-то пел. Голоса приближались и становились всё отчетливее. В щелочку окна мы с сестренкой и братиком увидели, как наши деревенские бабы идут в сторону нашего дома, с трудом таща за собой соху, повторяя слова заклинания. Я прижалась к маме. Она же, успокаивающе поглаживая меня по голове, сказала шепотом:

– Не бойся, это идут наши вдовы, они прогоняют всё зло из деревни.

В окна и двери стали сильно барабанить палками и кулаками, крича:

– Не у вас ли коровья смерть? Отдайте ее нам, мы пришли за ней!

Мама, обняв меня и сестричку, им отвечала:

– Нет у нас никого чужого, только я и дети мои! И корова наша не хворая. Идите себе дальше, ищите ее в другом месте!

Мы, дети, были напуганы и сидели смирно. Когда же вдовы потащили соху дальше, напевая и гремя на всю улицу своими орудиями, Вася, который был постарше, всё же спросил:

– А если кто скажет, ну в шутку, мол, она здесь, у меня! Что тогда будет?

Мама присела перед ним на корточки и ответила серьезно:

– Плохая шутка. Был у нас один такой шутник несколько лет назад, ответил им примерно так, как ты сказал. Они все стекла в его доме побили, дверь выломали, его поймали и били дубинами, пока кости не переломали. Чуть не убили.

Утром все дети рассматривали глубокую борозду, которую пропахали через всю деревню сохой вдовы, выгоняя злого духа.

Ракушино

Меня зовут Лиза Духова. Мама называла Лизонькой, а брат Вася по-нашему, по-деревенски – просто Лизкой. Я хочу рассказать вам о себе, родных и своей судьбе, связанной с четырьмя поколениями семьи Межеричер, с которыми я прожила большую часть своей жизни.

Я родилась 5 мая 1912 года в затерянной среди лесов и болот российского Поволжья маленькой деревне под названием Ракушино. Это глубинка Ярославской области в тридцати километрах от города Углича. Для меня это родина, место, где я выросла. Сюда не ходил и до сих пор, наверно, не ходит никакой регулярный транспорт. Вплоть до 80-х годов XX века, когда я была дома последний раз, гости добирались до нашей местности из соседних городов Рыбинска или Углича только на попутных грузовиках или по старинке – на подводах, запряженных лошадьми. Вы спросите, почему так? Да потому, что здесь всё как будто замерло, часы остановились в далеком прошлом. В этой глуши люди не живут: старики просто доживают свой век, а молодежь бежала и бежит в города. Такие далекие, заброшенные места, как мое, или вымирают, или уже вымерли. Но я люблю свою деревню, хоть и нечасто бывала в ней последние годы. Там все-таки дом, в котором я родилась, могилы родителей. Как такое забыть?

Дорога, идущая по лесу к деревне, почти на всем своем протяжении зажата по обеим сторонам стеной из высоких, плотно стоящих друг к другу елей. Они погружают окрестности в вечный сумрак густой, непробиваемой тени. Дорога в те годы, когда я еще сюда приезжала, была узкой, в одну колею, очень извилистой и ухабистой, вся в глубоких канавах от колес и копыт. Едущие к нам испытывали уныние, усталость от бесконечной тряски и ощущение дремучести этой местности. Но примерно в километре от деревни среди елей начинали появляться березы, рябины и другие лиственные деревья и кусты, вокруг становилось светлее и дышалось легче. И внезапно дорога выныривала из лесного плена на широкий простор, где солнце заливало окрестности до горизонта. Все словно пробуждались от спячки и уныния, начинали улыбаться, глядя по сторонам, разговаривать друг с другом. Их радовали поля золотой пшеницы по обе стороны дороги. Ветер гнал по ним волны, как будто невидимым гребнем расчесывая желтую шевелюру.

Сама деревня была небольшой: примерно пятьдесят домов, стоящих друг напротив друга вдоль единственной улицы. Она начиналась у околицы, где дорога вливалась в нее, изгибаясь крючком у высокого дуба возле первого деревенского дома, а оттуда, уже прямая, как стрела, казалось, пронизывая всё на своем пути, разрезала надвое и само селение, и поля за домами и огородами. Посередине оставался только неровный ряд старых деревянных столбов с фонарями. Не успев разогнаться, улица уже заканчивалась возле большого колхозного коровника и густых зеленых лугов для сенокоса. Там она переходила опять в ухабистую дорогу, извивавшуюся в сторону подступавшего всё ближе угрюмого густого леса. Вскоре и дорога начинала мельчать и потихоньку сходила на нет, превращаясь у первой опушки в обычную тропинку для грибников. Дальше проезда не было, да и некуда было ехать: там начиналось большое топкое болото.

В центре деревни стояла бывшая хозяйская контора, во времена моих детства и юности – сельсовет с красным флагом над входом. Ближайшие клуб, танцы и церковь были только в соседней деревне, за шесть километров.

В той самой соседней деревне мой отец, Александр Васильевич Духов, еще с царских времен был церковным звонарем на высокой колокольне. А в нашей деревне он был помощником старосты. Его у нас уважали, вспоминая и после смерти добрым словом. Папу помню плохо: он умер, когда я была еще маленькой. Но, по рассказам, он был видным и серьезным мужчиной, грамотным – читал в церкви во время служб. Моя мама Мария работала в поле, занималась домашним хозяйством, ну и растила нас, детей. Она читала и писала не очень хорошо, так как не ходила в школу в детстве, но очень хорошо считала, особенно деньги. Дожила до глубокой старости в своем доме и даже два раза приезжала ко мне в Москву, куда я в сороковых годах переехала жить. Нас, детей, в семье было трое: моя младшая сестра Мария, я и старший брат Василий. Время до советской власти я совсем не помню: была тогда еще мала. Да и не так уж много изменилось с ее приходом. Как жили до нее, так жили и после.

Всю мою взрослую жизнь возле кровати, на тумбочке, стояла дорогая мне фотография родителей, сделанная в дни их женитьбы. Я ее хорошо помню. Она была размером как открытка, всего с ладонь. Снимок, уже пожелтевший от времени, был наклеен на толстую картонную подложку с красивой, тисненной золотом рамкой. На нем изображена моя мама, еще совсем молодая. Она сидела на обитом плюшем стуле с высокой резной спинкой. На ней пышное белое платье, а в волосах белая кружевная наколка. На коленях лежал большой букет цветов. Это точно было в Угличе: дальше в те времена простые люди из наших мест даже по торжественным случаям редко ездили. Папа тоже был на этой фотографии: он стоял рядом, но чуть позади мамы, чинно положив ей руку на плечо. Молодой и симпатичный, с небольшими, завитыми высоко вверх усиками и темными волосами, причесанными на прямой пробор. На нем была шелковая рубашка, подпоясанная ремнем поверх модных тогда брюк галифе, и тоже модные сапоги, собранные внизу гармошкой. Позы у обоих моих родителей напряженные, точно застывшие: видимо, нечасто им приходилось бывать у фотографа. На картонном обороте фотоснимка розовый фигурный штамп: «Фотография Бутуз». Фото было сделано еще в царское время, вероятно в десятых годах прошлого столетия. Куда делось потом, никто не знает. Оно исчезло, но сохранилось в моей памяти.

Я помню наш одноэтажный дом в Ракушине, покрашенный в голубой цвет. Он стоял почти на краю деревни. После нас до околицы еще только два дома. Наш был окружен высоким забором с широкими воротами для проезда телеги. К задней стороне дома примыкал хлев, где обитала вся наша живность, за ним начинался огород. В самом доме была кухня с русской печью и большим обеденным столом, спальня родителей и еще комната для нас, детей, или приезжавших гостей. Когда ночевали гости, мы с Васильком залезали спать на печку, а Марийка спала с родителями. От кухни шел довольно узкий коридор, куда выходили комнаты. Дверей у нас не было, вместо них висели тяжелые портьеры, закрывавшие вход. Затем были сени, откуда вели две двери: одна – на широкое и светлое крыльцо во двор, другая – на крутую лестницу в темный, но просторный хлев позади дома.

В хлеву с одной стороны стояла корова, потом небольшой загон для двух овец, за ними место для гусей за загородкой и на самом верху насесты для кур. В отдельной части справа было место для лошади в собственном стойле, и рядом, почти у самых ворот, стояла, распустив в разные стороны свои оглобли, как длинные неуклюжие руки, старая, но крепкая, еще отцовская телега, выстланная свежим сеном. В хлеву всегда было сумрачно и довольно прохладно. Вход чаще всего закрывали изнутри толстой и длинной перекладиной – «от нехороших людей», как говорила нам мама. Сквозь щели в дощатых стенах пробивался свет со двора, слышался скрип уключин да звон длинной цепи с висящим на ней ведром, когда мама доставала из колодца воду.

Под крышей хлева был сеновал, куда вела высокая и узкая приставная лестница. Это была вторая и самая любимая наша детская комната. Там мы и прятались, и играли, и отдыхали, когда солнце сильно припекало. До сих пор помню усыпляющий запах в жаркий летний день и шелест сухого сена с вкраплением в него высохших ярко-синих васильков. Помню, как, перебирая руками, находила в его густоте листья лесной земляники с засохшими на их черенках маленькими, но ароматными ягодками. Помню пробивающийся тонкий лучик солнца через щель в досках, и танцующие в его свете над головой пылинки, и похожих на них мелких комариков, жужжащих тонко, неприятно и жалящих зло, если зазеваешься и не прихлопнешь их на лету. Помню крепкие, но привычные нам, детям, выросшим на этом сеновале, запахи и негромкие звуки, издаваемые домашними животными в темноте хлева. Помню хлопанье крыльев кур, покрякивание гусей и низкий протяжный голос нашей коровы. Хотелось лежать, притихнув и закрыв глаза, слушать, дышать ароматом сена и говорить только шепотом.

Детство наше не было беззаботным. Оно проходило в работе на огороде и в поле, а в редкие часы досуга – в играх друг с другом и соседскими детьми. У детей в деревне забот и обязанностей много: надо и родителям помочь, и скотину покормить, а порой и выгнать на пастбище, и яички из-под кур и уток собрать, и лучины наколоть для освещения дома вечером. Бывало, что приходилось и на рынок ездить с мамой, торговать салом или овощами и яблоками. Но мы не столько помогали продавать, сколько смотрели, чтобы кто чего не украл.

Утром обычно все, кроме маленькой Марийки, вставали рано, еще до рассвета, но свет не зажигали и двигались тихо, чтобы ее не будить. Телу было холодно после нагретой постели, а босым ногам – зябко на холодном дощатом полу. Но вот мама разжигает печь, мы все как тени, с молоком и кусками хлеба в руках, двигаемся почти беззвучно в ее красноватом огне. Приятно запахло дымком и потянуло теплом от горящих дров… Мы, дети, бывало, и засыпали опять прямо здесь, на лавке, на которой сидели, от тепла и сытости, но только на минутку: голоса родителей уже звали нас на двор.

Вася был больше с отцом, чем с нами: то косить, то запрягать, то что-нибудь чинить, то на колокольне помогать. Мы с Марийкой дома: ходили за матерью то полоть, то сажать на огороде или в хлеву помогали прибирать и кормить скотину. Мама успевала всё: и массивные скрипучие ворота открыть утром, чтобы выгнать корову в стадо, и тяжелое ведро с водой принести, и нас покормить или позвать на помощь. Она ругала нас редко, всё больше хвалила, и мы росли старательными, ласковыми и веселыми детьми. Мы с сестрой и мамой многое делали вместе: месили тесто, учились орудовать коромыслом и ухватом в печи, пели песни в три голоса. Вечером, уже в сумерках, папа с Васей возвращались домой из церкви или с поля и мы, усталые и голодные, всей семьей собирались за столом. Мама зажигала лучину на высокой треноге, папа читал вслух из старенького Евангелия, а мы то шептались, то толкались, то хихикали, пока мама на нас не шикнет и не посмотрит строго. Тогда ненадолго затихали, но потом начинали толкаться опять. Вскоре на столе появлялась еда в пышущем жаром большом круглом чугуне и завернутый в полотняную ткань испеченный утром ароматный хлеб, а к нему еще не успевшее остыть молоко вечернего надоя в двух высоких глиняных крынках.

Мы с Василько́м съедали ужин быстрее всех и сидели, перешептываясь, в ожидании, когда разрешат выйти из-за стола. Родители ели не спеша, видимо, только за столом почувствовав в полной мере усталость, накопившуюся за день. Мария, самая маленькая, ела медленнее всех, ей и стол был высок, и ложка велика, а мы с братом громким шепотом подгоняли ее, чтобы вместе бежать во двор. Ну вот наконец папа положил ложку на стол – это для нас был сигнал, что ужин закончился. Мы ныряем со своей лавки вниз под стол, помогаем неповоротливой Марийке и просто мчимся к двери. Нас догоняет окрик мамы:

– Куда?! А спасибо сказать, а лоб перекрестить на икону?!

Но нас уже и след простыл.