Kitobni o'qish: «Звездный ворон», sahifa 3

Глава 4

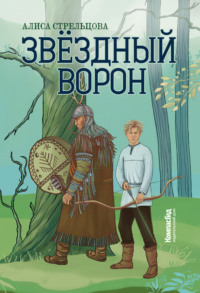

Изумрудный город

Спустя час троица отправилась к указанному ноутбуком склону. Андреич назвал его Лагерным садом и всю дорогу рассказывал Гришке с Галей сказки об этом месте.

Будто бы скалистые берега Лагерного сада – это остатки древнего вулкана, а дно здешней реки Томи – выходы раскалённой лавы. Тысячи лет назад волны Палеоазиатского океана омывали скалы доисторического континента Ангидриды, бывшего на этом самом месте…

Поначалу Гришка в эти басни не особо верил…

Вот отколь человеку знать, что было на земле за тысячи лет до него?

Но Андреич принялся спорить и доказывать. Рассказал, что в одна тысяча восемьсот девяносто шестом году здесь откопали скелет мамонта, а вместе с ним и стоянку древнего человека. И даже определили хитрым способом возраст находок – около двадцати тысяч лет!

Пришлось Гришке на слово Андреичу поверить. Тем более тот хвастал, что кости мамонта может к осмотру предъявить…

Как добрались до места, Андреич оставил машину на обочине и по пешеходному переходу перевёл ребят через дорогу.

– Когда-то здесь размещались солдатские летние лагеря, – продолжил рассказ Андреич, – а при Петре Первом тут впервые обосновался батальон, конвоировавший пленённых под Полтавой шведов в здешний острóг.

Они прошлись вдоль пёстрой клумбы и очутились у крутых каменных ступеней. Ступени поднимались к пригорку. На нём высились две огромные статуи. Суровая немолодая женщина и крепкий парень в шинели и длинном плаще. Оба держались за ружьё, смотрящее штыком в небо. У их ног вился голубоватый огонь.

– Что энто? – спросил Гриша Андреича.

– Памятник боевой славы. Родина-мать вручает оружие сыну. В сороковых годах двадцатого века нашему народу пришлось пережить страшную войну. На этих гранитных стелах имена погибших за Родину томичей. В память о них здесь горит Вечный огонь…

– Войну? – насторожился Гришка.

Лицо Андреича потемнело, он поманил ребят к площадке, с которой открылся приятный глазу вид, проронил между делом:

– Я вам как-нибудь потом расскажу. Долгая это история… А сейчас нам на поиске нужно сосредоточиться.

Хоть Гришка и не понял, что к чему, но расспрашивать не стал. Слова Андреича всполошили самое нутро.

Шутка ли? Война.

И сгоряча он чуть было не проболтался, что Андреичу угрожает опасность. Гимназистка тоже вдруг притихла.

Гришка подошёл к краю площадки и оказался на краю высоченного, сбегающего к реке холма.

Совсем как в Нижнем. Токмо здешняя река поуже Волги…

Томь выгибалась дугой, тянулась вдаль змейкой. За ней лежала плоская, как стол, равнина, усыпанная крошечными, словно горошины, домишками. В небе над рекой кружили две огромные птицы, с треугольными, как у мотыля, крыльями. Одна – ярко-синяя, другая – красная с голубыми и белыми полосками.

– Глядите! – прокричал Гришка и ткнул пальцем в летающих чудовищ. – Какие огромные птицы.

Андреич приложил ладошку ко лбу, прищурился, глянул вдаль:

– Это не птицы, а дельтапланы! Простейшая конструкция, без мотора. Дельтовидные крылья позволяют ему планировать в воздушном потоке. А управляет дельтапланом человек. Видите, вон там, под крыльями? Он держится за подвеску и смещает центр тяжести в нужную сторону.

– Вот это да! – воскликнула гимназистка. – Красиво кружат.

– Смотрите, там ещё один! – Гришка указал пальцем вправо.

По верхушке склона бежал мужчина и держал на себе огромные разноцветные крылья. Вдруг он толкнулся, оторвался от земли и взмыл вверх. Его подхватил ветер.

У Гришки в грудках засвербело…

Вот бы и мне так!

Он посмотрел вниз. Ветер ударил в лицо, голову обнесло, смахнуло напрочь Гришкины выдумки.

– Нам туда! – Андреич заглянул в прихваченный с собой ноутбук и указал рукой на ступенчатый спуск.

Троица повернула вправо, долго петляла по изрезанному дорожками склону и наконец вышла к пустынному берегу.

– Вроде здесь… – Андреич снова поглядел в экран. – Только я почему-то входа не вижу!

Гришка оглядел склон. Но ничего особенного не приметил…

Травка, деревья – всё больше берёзы. Кое-где коряги торчат, булыжники валяются. Из примечательностей – юркнувшая промеж кустов белка.

Андреич предложил разделиться и хорошенько прочесать холм. Гришка пошёл вдоль реки. Прихрамывающую гимназистку Андреич оставил наверху, сам спустился чуть ниже. Битый час бродили. Дорожки исчезли, склон стал приземистым, каменистым. Совсем близко шумела дорога.

Галина Николаевна притомилась и, заметив чуть ниже по склону крупный валун, спустилась к нему, чтобы присесть. Но вдруг окликнула Андреича и ткнула пальцем в заросли. Гришка подбежал к ней первым и заметил поросшую кустами дыру. Подоспел Андреич, они откатили в сторону булыжник, обломали ветки и увидели обустроенный битым кирпичом вход, с Гришку высотой.

Андреич достал фонарь, заглянул внутрь:

– На шахту похоже… Здесь железоделательный завод рудознатца Фёдора Еремеева в семнадцатом веке был. Пушки и пищали производили. Наверное, от них заброшенная шахта и осталась…

Андреич шагнул в темноту. Гришке точно в висок стукнули: «Не нашли под завалом!» Он ухватил Андреича за рукав и оттеснил в сторону:

– Лучше я сам! Ежели портал открылся, вам туды первым идти ни к чему.

– Верная мысль! – Андреич посторонился и пропустил Гришку вперёд. – Гриша, только ты не торопись. Я следом пойду и заодно посвечу. А Галя пусть снаружи останется, мало ли… Если ход ненадёжный, не форсируй. Завтра осмотрим, заодно и оборудование захватим…

Гришка нырнул в дыру, ощупал руками высокий свод, осмотрел подпорки.

Шахта давняя, но, кажись, сделана добротно.

Гришка постучал по кирпичам, достал из мешка перочинный нож, поковырял перекрытия. Подпорки крепкие, не гнилые…

– Ну, что там? – забеспокоился Андреич и придвинулся к Гришке вплотную.

Гришка прошёл ещё шагов десять, ощупал крепы, простучал стенки.

– Всё хорошо, свод надёжный, лаз широкий. Щебёнка не сыплется, земляная порода плотная.

Андреич протиснулся вперёд и вынул из кармана коробочку с вделанным в неё стеклянным полумесяцем.

Мудрёная! Навроде корабельного компаса, с буковками, циферками и стрелочками…

– Сейчас проверим! – Андреич покрутил колёсико, стрелочки забегали. – Есть! Чувствительность высокая, временны́е завихрения ощущаются. Здесь он, наш портал, скоро откроется.

Под землёй Гришке было беспокойно, дышалось тяжко, шею ломило. Он утешал себя тем, что беды́ не случится.

Ведь, когда Серёжа рассказывал про смерть отца, я был живёхонек. Значитца, покуда я рядом, и Андреичу беда не грозит.

Но внутри у Гришки что-то маетно бултыхалось, точно кусок масла в маслобойке.

Гришка продвинулся вперёд, дошёл до уходящего влево низкого хода. Андреич следовал за ним. Сквозь ход в шахту пробивался тусклый свет. Но они туда не полезли, больно узок. Да к тому ж без креп и кирпичом не обложен. Забрали правее. Кирпичная кладка исчезла, над головами навис пробитый в каменной породе тяжёлый свод. Парочка очутилась на тесной, расходящейся надвое площадке. Один вход по правую руку, второй чуть поодаль – посерёдке.

– Хм, развилка, – пробормотал Андреич, – и активность очень высокая. Похоже, мы нашли портал, но он пока закрыт…

Гришка поторопил Андреича, и они повернули обратно. Заметив вдалеке свет, Гришка ускорил шаг и поспешно выскочил из подземного хода.

На обратной дороге Андреич рассказал, что таких ходов в Томске – не сосчитать. Те, что в Лагерном саду, ведут к тому самому месту, где Гришка с Галей очутились, и прозываются они «Томским метро», то есть подземной дорогой. А под проспектом Ленина встречаются глубокие провалы, где и две тройки лошадей спокойно разъедутся. Но почему-то никто эти провалы не осматривает и не знает, откуда они взялись.

Гимназистка тут же вставила, что про томское метро её маменька в газете читала. И там писали, что на одной из главных улиц города под землю разом провалилась целая конка.

Выбравшись из Лагерного сада, троица вернулась к машине и поехала в город.

Остановились у живописной площади с набирающим силу садом. Повсюду цвели яблони и щедро посыпали траву лепестками. Где-то играла музыка. Андреич сказал, что эта площадь называется Ново-Соборной.

Но храмов Гришка не приметил и спросил у Андреича, откуда такое название. Оказалось, собор здесь всё же был, Троицкий кафедральный. В тысяча девятисотом году построили, а спустя тридцать лет – разобрали.

– Как так? – удивился Гришка. – Видать, строили не по совести?

– Строили основательно, да только после семнадцатого года прошлого века в нашей стране никому церкви не нужны стали, вот и посносили многие.

– Господи, помилуй! – воскликнули Гришка с Галей и перекрестились. – Как посносили?

– Вот так! – Андреич пожал плечами. – А теперь заново отстраивают.

– Ишь бесы, охолонулись-таки! – прошептал Гришка. – Такое будущее нужно немедля перевернуть, а всякий сор из дурных голов вытрясти и по ветру пустить, как энти яблоневые лепестки…

Андреич улыбнулся.

Гришка заметил в сторонке деревья с раскидистой широкой кроной, с толстым серо-бурым чешуйчатым стволом и голубоватой хвоей, торчащей из корявых веток длинными густыми пучками.

– А энто что за невидаль? У нас я этаких сосен не встречал! – Он подошёл к стволу, отколупнул от коры кусочек смолы и закинул в рот. Она показалась Гришке сладковатой и на удивление душистой.

– Кедровая сосна, в народе – сибирский кедр. На самом деле дерево это не относится к кедровым. Настоящие кедры в тёплых краях водятся. А наш сибирский – из рода сосновых, и, в отличие от ливанского или гималайского кедра, шишки у него съедобные. Растёт он по всей Западной Сибири. И всё благодаря небольшой лесной птице – кедрóвке. У нас в Игуменском парке даже памятник ей поставили.

– Ух ты! – Гришка разглядел сидящие в хвое молочные шишки. – До чего ж я охоч до кедрового ореха… Жаль, не дозрел ещё…

– Кедровка? – снова спросила Галя.

– По-другому – орéховка. Из-за необычного окраса японцы прозвали эту птицу «звёздным вороном». На её перьях множество светлых пятнышек, напоминающих звёзды. А ореховка – потому, что на шее у неё есть мешочек, в который за раз около сотни орешков помещается. Кедровка переносит орешки в мешочке и прячет их в кладовки, а зимой часто не находит под снегом, вот они и прорастают. Потому и не выводятся в Сибири кедрачи. Самое удивительное, что кедровка умеет безошибочно определять, какой орешек полый, а какой нет. А вот с белками эта птица не дружит. И при случае даже может напасть на некрупную белку.

– Занятно! Дед мой частенько кедровую древесину нахваливал, сказывал, что работается с ней споро, потому как податливая, да не ломкая. А уж какие оклады для икон из неё выходят!

– Так и есть, Гриша… – Андреич согласно кивнул. – Я сам кедрач люблю. В посуде из него долго не киснет молоко, а в таком шкафу никогда не заводится моль. Из кедра, пропитанного льняным маслом, получаются удивительные по красоте звучания скрипки! В лесу под кедровой сосной хорошо отдыхать – рядом с ней нет клещей и комаров. И к тому же наш кедр не боится трескучих морозов. Потому сибирские шамáны и считали кедровую сосну священным деревом, верили в его волшебную силу. Даже ритуальные пóсохи украшали веткой кедра.

– Шаманы? – поинтересовался Гришка.

– Угу, их когда-то в наших краях много было. Шаман – это человек, способный в состоянии транса общаться с духами и излечивать болезни.

– Лечить – энто, конечно, хорошо! Но вот всякое суемудрие я не больно-то уважаю… – сухо ответил Гришка.

Они свернули направо и немного покружили по площади, осмотрели памятник святой Татьяне…

Тьфу-ты ну-ты, прости, Господи! – Гришка сердито сплюнул. – Святая с непокрытой головой и, стыдно сказать, в тесной исподней рубахе…

Поглазели на большой музыкальный фонтан. Андреич предложил сделать селфи. Гришка всё никак сообразить не мог, как в такой маленький экран три больших головы влезли. И молча рассуждал.

Как же с энтого снимка фотокарточка выйдет, ежели фотографическую пластину вставить некуда? Да и водомёт не влезет, как пить дать… Но раз Андреич пообещал, значитца сделает фотокарточки… Ишь до чего у них тут всё просто да гладко. Фотографический аппарат за собой таскать не надо. Раз-два, и нащёлкал карточек телефоном, как орешков кедровых!

Орешков, кстати, тоже отведали – у одной старушки прямо в парке купили.

– Ух ты, калёные! А щёлкать их – цельная наука. – Гришка не сразу научился поперёк орешка скорлупу зубами раскалывать. – Зато у тебя, Андреич, знатно выходит, кажное ядрышко цельным остаётся!

А потом Галя попросила Андреича показать Университет семинаристов. И Андреич согласился.

– Тоже мне невидаль! – возмутился Гришка.

– Его, между прочим, во всей России хвалят! – огрызнулась гимназистка. – И мой кузен нынче туда прошение подавал, а ему в приёме отказали вследствие полноты комплекта. А всё потому, что до Томска на будущий год откроют удобное железнодорожное сообщение, а ещё обещают запустить юридический факультет.

Гришка насилу сдержался и спорить не стал.

Точно интересно кому про этакую скуку слушать… Про железную дорогу я и без того знал, у нас на ярманке про то болтали. А ихние хвакультеты меня не особо интересуют, потому как туды таким, как я, путь заказан. Лучше бы про ремесленное училище расспросила.

Но Андреич отчего-то с интересом слушал и отвечал Гале. Гришка поскучнел и вовсю пялился на прохожих. Особо занятно ему было гимназисток в коротких платьицах и белых фартучках разглядывать. Те были повсюду и всё время зыркали в Гришкину сторону, хихикали…

Как вошли в Университетскую рощу, Гришка долго ворчал, а потом принялся услышанное на ум мотать.

К созданию университета приложили руки три Александра-императора! Учредил, то есть дал согласие на строительство, Александр I в тысяча восемьсот третьем году. При Александре II первый камень заложили. А уж при Миротворце – Александре III в одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмом открыли. Николай II, будучи ещё цесаревичем, стал первым почётным членом Императорского Сибирского университета, ему даже диплом выдали.

Это всё гимназистка расспросила.

До чего же любопытная! Как здешние белки! Прыткие да вёрткие, серо-коричневой масти. По роще скачут, по ветру носами водят, и не боязно им с человеческих рук орешки таскать…

– А ремесленные училища у вас тут имеются? – спросил Гришка.

Мало ли… авось пригодится!

– И такие есть! – Андреич почему-то засмеялся. – Первое ещё в ваше время открыли, а теперь из него целый университет вырос, Томский политехнический…

– А чего ж смешного? Понастроили тут заведениев, сплошь баре обучаются, головами кумекают, а руками ничего, окромя ложки, не подымали… Науки вон ваши развивают, а про Бога забывают! Руками надобно трудиться. Как говаривал мой дед, мозолистый труд… он того… умудряет.

Андреич рассмеялся:

– Умудрённый ты наш! Верно говоришь. Да вот только прежде чем руками что-то творить, неплохо бы и головой поработать. К тому же в наши университеты любой поступить может. И бедный, и богатый. Государство обучение оплачивает. И сословий у нас давно нет. Все равны, было бы желание…

– Как нет сословий? – вскрикнули Гришка с гимназисткой.

– Вот так!

– Энто вы дельно придумали! – У Гришки даже макушка зачесалась. – Получается, и я в вашем университете обучаться могу?

– Получается так… Но сначала школу закончить надо.

– Школу? – переспросила Галя.

– У нас так гимназии называют. В них все дети без исключения совершенно бесплатно одиннадцать лет учатся.

– Ух, ты! Цельных одиннадцать? – Гришка даже по бокам себя прихлопнул. – А бесплатный обед в энтих ваших школах положен?

– Только для детей из малообеспеченных семей…

Гришка присвистнул:

– По справедливости!

– А кто же за всё это платит? – перебила его гимназистка.

– Государство. Частные школы у нас тоже есть, но таких единицы.

– Эдак и я бы поучился уму-разуму! – Гришка чуть было на столб фонарный не наскочил. Представил, как входит в этот белоснежный с высокими колоннами дворец, подымается по мраморным ступеням, получает почётный императорский диплом…

– На самом деле у нас тоже давным-давно всем сословиям разрешили учебные заведения посещать. Теперь в этом вопросе полное равноправие! – Галя даже ножкой притопнула.

– Ха, разрешили они, – встрепенулся Гришка, – сказывают, у вас по одному предмету содержание8 до сорока пяти рублей в год!

– Для бедных, но для одарённых природою у нас, между прочим, именная стипендия в пятьсот рублей положена. И таких ни много ни мало – тридцать пять девиц. На полном иждивении. Общество вспомоществования нуждающимся за них одежду, обувь, обучение, проживание и даже завтраки оплачивает. Уважаемые всеми купцы-меценаты, почётные граждане и чиновники тоже помогают…

– Слыхали, как же, про энто ваше равноправие! В ваших гимназиях крестьянских и мещанских детей с купеческими да дворянскими по разным углам рассаживают. Чтобы на чистеньких да умытеньких барчуков вошки, не приведи Господь, не перепрыгнули. Одни пустой чай весь день попивают, а ежели шибко повезёт – молочка нальют. А другие французские булки с солониной, сыром да маслом уплетают, икорки доверху подкладывают. Вона, у нас в ремесленном плата двадцать целкóвых9 в год, и энто для приходящих! Отколь у простого человека такие деньжищи-то? А ежели полупансионером захочешь сделаться – все шестьдесят пять выложи. Тут тебе и обед, и вечерний чай, и все учебные матерьялы… Ежели в пансионеры податься, то и вовсе – сто пятьдесят. И не кажному, как мне, повезёт степень… стипен…диатом сделаться. Деньги вперёд! Не дай Бог, до конца полугодия не проучишься, так с тебя ещё за форму сдерут! А ежели провинность какая? На-ка, получи розгами по спине. Барчука, поди ж, не тронут, накладно… Легче среди бедноты виноватого отыскать…

Галя опустила глаза в землю.

– То-то ж – правда глаза колет!

– Ну чего вы?! – Андреич примирительно замахал руками и остановился у своей машины. – Молодёжь, давайте отложим классовые споры на некоторое время и заключим перемирие.

Дальше шли молча, поглядывали по сторонам. Дошли до городского парка. Андреич предложил заглянуть туда ненадолго.

Вот и заглянули. Гришка забыл про всё на свете, а на обратной дороге прокручивал в памяти каждый миг…

Как ели мороженое – не шербет и не фруктовый лёд, а первейшее сливочное лакомство в хрустящем блинном кулёчке! Кидались крошечными железными стрелами в разноцветные воздушные пузыри и кружились на самокатах10, по-здешнему – каруселях. А потом забрались на громадное, до самого неба, колесо и засели в стеклянный вагончик. Оттуда весь город будто на ладошке…

Гимназисточка всё норовила в открытый вагончик занырнуть, но Гришка не решился – полёт на шаре ему крепко в душу запал. А со стеклянными стенками ему как-то спокойнее показалось. Особенно Гришке приглянулись луковки церковных куполов, весело сверкающие на солнышке. Но толком их разглядеть он не успел… Галя со скамьи на скамью скакала и так раскачала вагончик, что Гришку замутило. Чтобы вернуть ему бодрость духа, Андреич высадил всех на землю и принялся отпаивать Гришку газировкой.

Ох и чернющая же энта шипучка! Язык колет и щиплет горло!

Гришка жмурился и причмокивал от удовольствия, а потом мысленно смаковал несуразное аглицкое название – «Пепси». До тех самых пор смаковал, пока Андреич не усадил их с Галей в крошечные машинки, совсем ребячьи, с резиновыми боками.

Покуда Андреич покупал билеты, Гришка придирчиво рассматривал торчащие из экипажей железные прутья, которые зачем-то упирались в решётчатый потолок. После шустро нырнул в загородку, выбрал себе новенький ярко-синий экипажик и насилу в него втиснулся. Ухватившись за рулевое колесо, отыскал под ногами рычаг, оглянулся, а гимназистка на красной таратайке уже вовсю мчится по кругу. Гришка поднажал и тронулся…

Разогнался не шибко, зато никого не задел! Хм, а свербигузка тычется во всё подряд, точно слепой котёнок! Вот смеху-то…

Из парка все вышли резвые, раскрасневшиеся. Вернулись к машине, неторопливо покатили по пёстрым улочкам. Гришка огляделся.

Кругом стояли каменные дома – высокие и не очень. Кое-где проскакивали чудны́е деревянные домики с нарядными резными наличниками. На ближайшем перекрёстке Гришка углядел богатый сине-зелёный терем в два этажа. Деревянный, с каменным основанием…

– Какой красивый! – восхитилась Галя.

– А кружева какие! Точно дед мой постарался! – выдохнул Гришка.

Андреич притормозил, позволил гостям выйти и вдоволь налюбоваться нарядным домом.

Гришка удивился задумке местных мастеров.

Окна они оставили без ставен и наличников, но зато прикрыли треугольными резными козырьками. Свесы подбили узорчатыми подзóрами11. А уж с крышей постарались в полную силу: разукрасили огранёнными сахарными головками да ажурных маковок добавили. Под кровлю пустили белые кружевные причéлины12.

– Это особняк архитектора Хомича. Его ещё Изумрудным зáмком называют… Говорят, именно он вдохновил известного русского писателя Александра Волкова на создание сказки про Изумрудный город, о добром волшебнике Гудвине, хранящем ключи от всех знаний, – объяснил Андреич.

– С зáмком понятно, а город почему изумрудный? – удивилась Галя.

– Юный Волков приехал к нам учиться и сразу влюбился в украшенный резными теремами Томск. Он утопал в зелени деревьев, да к тому же тогда все крыши и водостоки были покрыты изумрудной «ярь-медянкой»13. Вот и остался у него в памяти образ голубовато-зелёного города…

Гришка оглядел вырезанные на углу сруба цифры «1904» и выступающие над забором узорчатые подпорки. Кри́ны-ростки14 больно знакомые, и колесо с восьмиконечным солнцем не раз виденное.

– Уж больно занятная у вас домовая резьба. – Гришка скрипнул незапертой калиткой и заглянул во двор. – Тонкая, прорезная… У нас в Нижнем – всё больше глухая, но и с прорезями встречается. Да токмо ваша тоньше и богаче будет. А вот узор знакомый. Дед меня такому учил и даже трафаретки свои оставил.

Андреич принялся рассказывать о том, из чего лучше такие кружева резать да какой инструмент понадобится. Гришка спросил его, откуда он всё это знает. Тот ответил скромно, мол, столярничает на досуге, а потом добавил:

– Наши деревянные кружева лучшие в России! А что узор схож, так есть этому объяснение. Говорят, в конце девятнадцатого века к созданию многих наших памятников приложили руку ваши арзамáсские мастера…

– Правду говорят, – сгоряча перебил Андреича Гришка, – арзамасские плотники-краснодеревщики на весь мир мастерством славятся! И дед мой когда-то у них науку перенимал.

– Видно, богатые люди здесь жили, раз такую красоту себе позволяли? – Галя нырнула в калитку и погладила резной узор.

– Верно, сразу после постройки этот дом оценили в пятьдесят тысяч рублей…

– Мать честная! – не сдержался Гришка. – Да за такие деньжищи цельную улицу отгрохать можно!

– Томск когда-то был очень богатым губернским городом, занимал первое место в империи по количеству золота на душу населения. Потому и позволяли себе жители подобную роскошь.

– Золота? – навострил уши Гришка.

– Да, в наших краях когда-то активно его добывали. Первый при́иск был основан Фёдором Поповым в 1828 году на реке Берикуль. Согласно легенде, секрет поиска золота Попову открыла дочь сибирского золотоискателя Егора Лесного – Вера. Фёдор Попов стремительно разбогател. В Томской губернии даже золотая лихорадка приключилась. Добывали ямным способом, частенько прямо под дёрном находили огромные самородки. До сих пор вся тайга ямами изрыта. Говорят, более двухсот пятидесяти тонн откопали, по-вашему – шестнадцать тысяч пудов…

– Шестнадцать тысяч? – Гришка задохнулся от волнения. – Быть такого не может!

– Двадцать лет шла добыча, улицы были разбиты колёсами гружённых золотом телег, а потом золотая жила стала понемногу иссякать. Конечно, новые прииски открывались и позже, но добыча была уже гораздо скромнее. Зато легенды о тайниках с сибирским золотом до сих пор в народе ходят!

– Тайники с золотом? – у Гришки даже в горле перехватило.

– Первый тайник – Александра Македонского15, спрятанный лет за триста до Рождества Христова. Согласно легенде, он ходил в дальний поход через Сибирское царство. Пройдя от Самарканда до Ледовитого океана, Александр попал в Страну тьмы и переправился на острова, где царил золотой век. Там он нашёл врата рая, ведущие к источнику вечной молодости…

– Тьфу ты ересь какая! – возмутился Гришка.

– Может, и ересь, но легенда такая есть. И согласно ей, возвращаясь из похода, Александр Македонский спрятал в наших краях всё добытое им золото.

– Как интересно! – всплеснула руками гимназистка. – Александр Македонский, в Сибири?

– Историки, конечно, опровергают эту легенду. Но народ верит… Согласно другому мифу, задолго до Александра Македонского в томских подземельях спрятал свои несметные сокровища туранский царь Фраграссион. Северную крепость его царства называли Грасионой. Есть предположение, что этот город когда-то был столицей легендарной Третьей Руси – Артáнии.

– Третья Русь? Вы имеете в виду Áрту? Нам в гимназии про неё сказывали. Кажется, о ней упоминали древние арабские летописцы?

– Всё верно, Галя. Не раз средневековые восточные географы указывали на три крупные центра Руси: Куя́бу, Слáвию и Артáнию. Современные исследователи связывают Куябу с центром объединения восточных славян и Киевом, Славию – с новгородскими словенами. А вот местонахождение загадочной Артании, Арсании или Арты историки до сих пор не определили.

– Наш учитель истории говорил, что загадочная Арта находилась в арзамасских землях. И ещё про неё много всяких небылиц рассказывал. Про царя Ивана, к примеру. Будто было у него волшебное зеркало, через которое можно заглянуть в любой уголок земли, а ещё фонтан с живой водой и орлиный камень, умеющий человека невидимым сделать. Считалось, что жители Арты приручили драконов и могли перемещаться на их крыльях по небу. Но эти легенды так похожи на сказки, что я в них не поверила…

– Отчего ж не поверить? – вмешался в разговор Гришка. – Драконьи крылья мы наяву видали, а уж про всё остальное отколь нам знать наверняка? Давеча ты и в перемеще- ния наши не шибко-то верила. А теперича в двадцать первом веке на самокатах катаешься!

Гимназистка хмыкнула и вздёрнула курносый нос.

– Что ж, мне кажется, есть в Гришиных словах доля истины, – поддержал Андреич. – Иногда великие тайны имеют самое простое объяснение. Но и Галя отчасти права. Точное местонахождение Третьей Руси пока не установлено. Древние карты и описания исследователей зачастую неточные, потому что основаны на рассказах. Арабские географы, например, никогда не видели далёкой Арты и считали, что её жители убивали всякого чужеземца, приходящего в их землю. Будто бы артанцы сами спускались по воде, торговали чёрными соболями и булатной сталью. Но никогда ничего не сообщали о своих делах и товарах, не позволяли сопровождать их и входить в их страну. Так что всё это лишь теории и догадки!

Троица ещё немного покружила вокруг изумрудного терема и снова села в машину.

– Ну что ж, – хлопнул себя по коленкам Андреич, – а теперь предлагаю отправиться ко мне домой и устроить пир на весь мир…

Bepul matn qismi tugad.