«Чертеж Ньютона» kitobiga sharhlar, 19 sharhlar

Книги бывают разными. Одни читаются как нечто знакомое и надоевшее, другие, как разговор на равных, а эта книга во многом как непостижимое. Для меня, конечно. Мне очень близка мысль автора о человеке читающем, как соавторе. Писатель передал свое представление о мире, а труд понять его, это дело читателя. Для меня книга во многом была непонятой, но очень притягательной, мне хотелось понять, но не хватало знаний. Эта книга заставила размышлять, спасибо Иличевскому. Я читала почти все его книги, но эта затронула особенно тем, что в ней как в жизни – бытовое примитивное и высокое божественное рядом надо только внимательно всмотреться в окружающую жизнь.

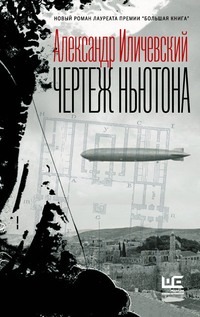

Роман до конца прочитан, но не до конца понят. Вернее даже – совсем не понят. Однако – принят. Принят не потому что победитель премии «Большая книга» этого года, а потому что книга, действительно, большая. Большая, естественно, не по объёму, а по содержанию. Поистине – чертёж, за тонкими линиями которого для сведущего человека скрыт значительный пласт информации. Чем же он может впечатлить человека несведущего? А всё тем же – попыткой углубиться в написанное и в самого себя, попыткой понять и разглядеть, «в конце концов, культура – это ремесло отпечатка, копии, следа, комментария…», но всё же – не каждого следа и не каждой копии, а только тех, за которыми чувствуется если не сакральный смысл и не научный, то хотя бы самый обычный, житейский. Здесь, чувствуется, он есть, и я не знаю, почему вам следует прочитать эту книгу, и следует ли читать без должной на то подготовки, но я точно знаю, что сам прочитал её совсем не зря.

Книга производит странное впечатление – по крайней мере на меня, человека с дипломом «Литературная работа» – с одной стороны, бесспорно, автор владеет словом, с другой – есть ощущение, что текст ведет автора и тот не очень понимает, куда.

Лежит бык, бегают дети – и тут же сенегалка блестя белками течет вверх.

При более подробном прочтении становится ясно, что к чему, но сначала читатель испытывает оторопь. Роман можно было бы назвать путеводителем – если бы не фантазийные вставки. Его можно было бы назвать фэнтези – если бы не большой объем, посвященный Иерусалиму. Среди бесспорных достоинств – практически полное отсутствие мата, что для современной литературы редкость (взять того же Селукова), и интересный, но слишком изобильный стиль письма.

Странное дело! Вроде бы и проза высшего уровня, и тема взаимодействия науки и религии, естественного и сверхъестественного в нашем безумном мире интереснейшая, и никаких нет же жестоких сцен в книге. Одним словом, замечательная интеллигентная интеллектуальная проза, а читать тяжко и муторно… Думаю, виной тому стиль автора: огромные предложения, изобилующие метафорами и сравнениями, густо приправленные эпитетами, создают ощущение, что язык автора сам собой любуется. Видимо, когда слишком литературно, тоже не всегда хорошо…

это не литература – писательство, составление слов… отсутвие сюжета… тяжеленький язык… ни оо чем..................

Тяжело, претенциозно, а временами обычному человеку промто недоступно. Любовь к Иерусалиму можно было выразить по-иному.

А про Памир вообще смешно! Не только автор был на этой станции. Листы свинца весят 25 кг! А он их таскал в одиночку!

Точка зрения физика, жившего и работавшего некоторое время в Израиле, на историю и современность Израиля перемежается с записями его отца, жившего и пропавшего в Израиле, разыскиваемого, но так и не найденного ни сыном, ни полицией, ни властями..

Давно хотел прочесть что-нибудь из Александра Иличевского — представителя «высокого» крыла современной русской литературы, овеянного всеми возможными премиями и признанием в рядах «ценителей».

И вот, роман «Чертеж Ньютона» — из самых известных вещей автора, лауреат «Большой книги».

Briefly: перед нами пространная Телемахида, где гениальный, по-видимому, ученый-сын разыскивает гениального, по-видимому, поэта-отца в антураже пустынь (и руин) всех видов, от Невады до Палестины. Шепотка мистики, понюшка научной фантастики, пригоршня ландшафтного дизайна и десять пудов авторских размышлений.

Написано гладко, изящно, эмоционально выхолощено, без взлетов интонации, экспрессии, стилевых изысков: такой крепкий уровень блогеров-тысячников русского ЖЖ образца 2010-го, скажем, года — думаю, завсегдатаи жанра меня поймут.

При общей ровности в тексте нет-нет да и попадаются небрежности:

«Кстати заметить, одним из любимых героев отца был царь Ирод — новатор архитектуры и дерзновенный эстет».

И буквально тут же, в следующем абзаце:

«Но особенно восхищало отца не множество Иродовых убежищ, крепостей, дворцов, а его дерзновенное эстетство».

В моем понимании, столь очевидные повторы должны вычищаться если не на этапе авторской правки, то на этапе редактуры. Встречаются и корявости иного сорта, когда Иличевского-творца заносит в область цветистых метафор, явно не свойственных его прохладному естественнонаучному дарованию:

«На следующее утро я проснулся от сильного солнца, вставшего во весь рост своими теплыми пятками на мои веки».

Но, повторюсь, в целом текст написан ровно и не вызывает нареканий.

С наполнением — сложнее. Встав не с той ноги, в негодном расположении духа, роман Иличевского так и тянет обозвать «интеллектуальной графоманией», отправив по адресу опусов Р. Баха и П. Коэльо. Но Иличевский, конечно, намного умнее и тоньше, а его роман — при всей рыхлости, бессвязности и заторможенности — тяготеет к более высоким образцам подобной литературы, среди коих неизбежно возникает имя В.Г. Зебальда.

«Чертеж Ньютона» сродни «Головокружению»: те же славословия вокруг да около, те же скитания по урочищам памяти (как исторической, так и семейной), те же этнографические отступления и почти полная бессюжетность. Математически выверенная структура этих романов настолько прозрачна (и призрачна), что ее будто нет вовсе, а разные куски текста существуют автономно: переставь местами — ничего не изменится.

Этот трюк, кстати, можно проделать и с названиями самих романов Иличевского: «Чертеж Ньютона» и «Тела Платона» легко превращаются в «Чертеж Платона» и «Тела Ньютона» или — (sic!) — в «Чертеж Тела» и «Платон Ньютона» — не потому ли, что заявленная глубина подменяет содержание, а умствования — смысл?

На уровне аннотации «Чертеж» будто бы написан специально для меня, затрагивая ряд будоражащих тем: связь науки и теологии, (само)сотворение Бога человеком, метафизику пустыни, добровольное изгойство. Проблема в том, что темы — лишь обозначены, постулируемы, но не даны в развитии. В этой очень умной литературе фатально не достает собственно литературного: героев, истории, конфликта, динамики, эмоций.

Лишенный твердой базы, текст Иличевского (равно как и текст Зебальда) превращается в разрозненный сборник травелогов и философских эссе. В качестве такового — окей, это небезынтересно, но как цельный роман — увы, беспомощно.

Главное ощущение после прочтения «Чертежа Ньютона» Александра Иличевского: противоречиво и неоднозначно. То есть, конечно, перед нами образец того, что критики называют «большой литературой». В конце концов, не просто так этот роман в 2020 году занял первое место на премии «Большая книга». Тут и темы глобальные поднимаются, и копает автор глубоко, и написано с точки зрения стиля весьма и весьма хорошо. С другой стороны, в финале возникает впечатление, что вот поговорил с начитанным человеком, неглупым, способным поразить широтой взглядов, но от беседы этой в голове возникла какая-то противоестественная пустота. Во многом это может быть связано с тем, что «Чертежу Ньютона» отчаянно не хватает живых персонажей, скажем так, живости самой по себе. И это учитывая, что личная история героя-рассказчика занимает вполне себе объемную часть повествования, более половины текста, если уж на то пошло. Перед нами роман-травелог: главного героя мотает по США, Гималаям и Израилю с редкими заездами в Москву. Ездит он по миру не развлечения ради, он – известный физик, потому то на конференции, то на исследовательскую станцию, вот в таком вот духе. Но в Иерусалим герой едет потому, что проживающий там его отец вдруг взял да и исчез. Но даже поиски отца приводят героя к науке, к тому, что его больше всего занимает, к разгадке «проблемы темной материи». Все это надо читать гораздо шире: герой ищет Бога. А чтобы читатель точно в этом не усомнился, Иличевский не поленился оснастить свой роман атрибутикой магического реализма: главный герой – и не только он – видит всевозможных духов, не особо их боится, включает в свою систему координат, вполне нормально с ними сосуществует. Кажется, здесь в текст может ворваться эзотерика самого пошлого характера, но у Иличевского хватает чувства вкуса не идти по стопам Карлоса Кастанеды или Николая Рериха в том виде, который мы можем обнаружить у ревнителей их идей. На страницах «Чертежа Ньютона» вполне гармонично соседствуют поэтичные описания природы, путевые анекдоты, биографические очерки и воспоминания героя о своей семье и – в первую очередь – об отце. Несмотря на определенную фрагментарность, нет ощущения разрозненности, вполне себе цельный роман. Хотя некоторые эпизоды, пожалуй, выписаны с большим чувством, чем весь остальной текст. В этом отношении лучше всего вышли эпизоды о жизни андеграундной колонии в Лифте: тема интересная, образы запоминающиеся, ток жизни бойкий, про все это хотелось бы получить отдельный роман, или хотя бы повесть. Иличевский же ограничивается примерно полусотней страниц. И на том «спасибо». При всем этом разнообразии материала, при всей этой смене ландшафтов «Чертеж Ньютона» сводится к исследованию взаимоотношений сына и отца (именно так: роман-то написан от лица сына, пусть тот и успел уже стать отцом). Параллель между поиском Бога и отца в данном ключе выглядит столь очевидной, что и говорить-то о ней скучно, хотя есть тут один любопытный нюанс. Бога герой ищет, прежде всего, у себя в голове, а вот отца ногами по всем израильским пустыням. Ментальное пространство таким образом приравнивается с физическому, а это в свою очередь смещает систему координат всего романа. А тут еще и духи всякие кишмя кишат… С другой стороны, рассказчик много говорит о своем отце с чисто биографической точки зрения. Его фигура предстает перед читателем во всей своей противоречивости и со всей тонко прописанной нюансировкой нависает над героем, текстом, миром, в конце концов. Опять же здесь не избежать все той же параллели с Богом, но и опять же это не интересно. А интересно то, как Иличевский демонстрирует, что рассказчик со всеми своими идеями, желаниями и устремлениями вырастает из личной истории своего отца. И жену он получает практически в наследство, и профессиональные интересы, по сути, проистекают из мировоззрения папаши, да и модель этакого странствующего паломника – оттуда же. Мы привыкли к тому, что отцы и дети спорят, это считается как бы естественным, такова уж людская природа. У Иличевского спора этого и нет, зато показано, как все мы зависим на всех планах от своих родителей, хотим того или же нет. Пожалуй, тут-то и таится главный нерв романа. Но он лишен всякого пафоса. Просто констатация факта, наблюдение, прежде всего, ученого. К счастью, Иличевский снова проявляет завидное чувство вкуса, учитывая, как эта тема может звучать сегодня, когда так много говорят о разорванности поколений и невозможности навести между ними мосты. Вот и получается, что уже в середине романа можно легко догадаться, чем же закончится квест героя. Сюрпризов не будет. Все это вполне может показаться и громоздким, и утомительным, отсюда и пустота в голове после прочтения романа, о которой было написано в самом начале этого текста. Автор был говорлив и тем самым утомил, пусть и блестяще справился с формой. Но имеется в «Чертеже Ньютона» еще кое-что – кроме всех этих философских игр, – а именно, Иерусалим. В художественной литературе есть почтенная традиция книг, в которых главным героем выступает город, где разворачиваются события. Не счесть романов про Москву, Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Рим. И далее – в бесконечность. Иерусалим, конечно, тоже становился таким героем. В этом отношении «Чертеж Ньютона» роман не только про поиски отца, Бога и прочего, но еще и про него, про Иерусалим. Автора интересует и прошлое города, и его настоящее, заглядывает он и в его будущее. Сравнивая Иерусалим с книгой, он листает страницы археологических слоев, на чем-то останавливается, что-то торопливо пробегает. Но одно остается всегда в фокусе авторского внимания: то, как библейское не просто таится в памяти Иерусалима, оно как бы определяет всю его историю. Портрет города тут такой четкий, такой конкретный, но при этом пронизанный мистикой, что у читателя может создаться ощущение долгой-долгой прогулки по всем его улицам, площадям, скверам и переулкам. Потому можно сказать, что роман Иличевского представляет собой еще и идеальный путеводитель по Иерусалиму. Для кого-то, думается, в этом и обнаружится самая главная прелесть «Чертежа Ньютона». Автор данного текста явно из их числа.

Это уже не первая книга, в которой я понимаю, что это не мое, потому что слишком мужское. Ну или я для себя так атрибутирую, но и обоснование есть - повествование от имени мужчины, много про отношения с отцом и про отца, про отношения со всем миром. Много деталей, иногда прямо хочется пропустить. Хотя я люблю хороший и вкусный язык и обычно как раз наслаждаюсь длинными описаниями, но здесь они как будто тоже не мои - не то, на что я бы обратила внимание

Короче, книга не моя, хотя вроде бы с атрибутами, которые мне обычно нравятся - есть разные (очень разные) локации, и про работу, и про науку. И какие-то умные вставки, и персонажи яркие и слегка сумасшедшие. Вот сейчас пишу, и понимаю, что в книге было много фрагментов, от которых я получила большое удовольствие. Но итоговый вердикт - не мое