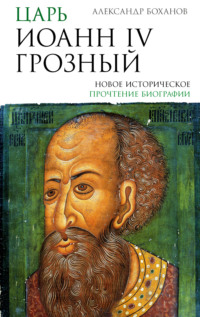

Kitobni o'qish: «Царь Иоанн IV Грозный»

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу,

Своих царей великих поминают

За их труды, за славу, за добро —

А за грехи, за темные деяния

Спасителя смиренно умоляют.

А.С. Пушкин. Борис Годунов

© ООО «Издательство АСТ», 2025

© А.Н. Боханов, наследники, 2024

Об авторе

Боханов Александр Николаевич (1944–2019) – крупнейший знаток истории русской государственности, первый современный биограф Императора Николая II, Императора Александра III, Императрицы Марии Федоровны, Императрицы Александры Федоровны и других выдающихся государственных деятелей России. Всемирно известный специалист по буржуазной прессе, предпринимательству, крупной буржуазии России, русской благотворительности. Автор историософских работ, школьных и вузовских учебников по истории России.

Во имя исторической справедливости (вместо предисловия)1

Царь Иоанн Васильевич Грозный – одна из самых известных и знаковых фигур в истории России. Он родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское под Москвой, имя получил в честь Иоанна Предтечи, которого считал своим небесным покровителем и тезоименитство отмечал 29 августа – день усекновения главы Иоанна Крестителя.

В декабре 1533 года воспринял от отца титул Великого князя Московского. В январе 1547 года венчался на Царство в Успенском соборе Кремля, став Первым Царем в Русской истории. Преставился Иоанн Васильевич 18 марта 1584 года в Московском Кремле, приняв перед уходом постриг с именем Иона и был погребен в соборе Святого Архистратига Михаила (Архангельском соборе) в Кремле в монашеском одеянии.

Позже его назовут «Грозным», хотя современники почти и не пользовались подобным определением. Этот народный титул широко распространился уже после смерти Иоанна, в начале XVII века, в период разорения Руси, получивший название «Смуты».

Выдающийся русский лексикограф В.И. Даль (1801–1872) дал русскую лексическую интерпретацию эпитета применительно к правителю: «мужественный, величественный, повелительный и держащий врагов в страхе, а народ в повиновении»2. Только в этом смысле и можно воспринимать данный титул, а совсем не в тех значениях, которые ему произвольно приписывают. В переводах на иностранные языки термин «Грозный» переводят как «кровавый», «ужасный», «страшный», что совершенно искажает русское смысловое содержание.

Исторической эпитафией Первого Русского Царя навсегда стали слова очевидца правления Иоанна святого Первопатриарха Московского Иова (30-е годы XVI века – 1607), сказанные через полтора десятка лет после кончины Грозного. «Благочестивый тот Царь и Великий князь всея Руси Иоанн Васильевич был разумом славен и мудростью украшен, и богатырскими победами славен, и во всем царском правлении достохвально себя проявил, великие и невиданные победы одержал и многие подвиги благочестия совершил. Царским своим неусыпным правлением и многой премудростью не только подданных богохранимой своей державы поверг в страх и трепет, но и окрестных стран иноверные народы, лишь услышав царское имя его, трепетали от великой боязни»3.

Иоанн наследовал титул Великого князя Московского в возрасте трех лет, после смерти отца – Великого князя Московского Василия III Ивановича (1479–1533, Великий князь с 1505 года). По отцу он – потомок в пятом поколении легендарного победителя хана Мамая Великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389). По матери – Елене Васильевне Глинской (1508–1538), Грозный, как принято считать в генеалогии, являлся потомком разгромленного в 1380 году русскими ордынского правителя Мамая (ум. 1380)4. Это только одна часть родословия, причем не самая древняя.

Иоанн Васильевич по отеческой линии – преемник двух великих династий. Первая – Рюриковичи – восходила к IX веку, к легендарному Рюрику (ум. 879) – основателю правящего владетельного рода в древнем Киеве. Его отец (Василий III, 1479–1533), дед (Иоанн III, 1440–1505), прадед (Василий II, 1415–1462), – Великие князья Московские, все происходили из числа потомков Рюрика.

Бабка же Иоанна Васильевича, Великая княгиня Софья (Зоя) Фоминична (1456–1503), была урожденной греческой принцессой из царского рода Палеологов; она являлась внучкой «Императора ромеев» (1391–1425) Мануила II и приходилась племянницей двум Ромейским Императорам: Иоанну VIII (1425–1448) и Константину XI5 (1448–1453), правителям Империи Константина Великого, которую ныне именуют «Византией»6. Ее дядя, Император Константин, погиб при защите Константинополя от турецкого нашествия в 1453 году и был причислен Православной Церковью к лику Угодников Божиих. Династия Палеологов правила в Константинополе последние двести лет существования «Империи ромеев» (1259–1453).

Из европейских монархов по степени династического достоинства с Иоанном IV никто не мог сравниться. Первый Царь прекрасно знал свое родословие и понимал собственную исключительность в мире коронованных особ. Это свое избранничество он много раз демонстрировал в переписке с властелинами разных стран и народов.

В январе 1547 года Иоанн Васильевич в Успенском соборе Московского Кремля венчался на Царство. То был не просто выбор новой властной атрибутики; это явилось признанием всемирной духовной миссии Руси. Теперь, и де-факто, и де-юре, функция «Священного Царства», некогда принадлежавшая Константинополю, перешла к Москве. Идея «Вечной Империи» нашла новое историческое воплощение в образе Московского Царства и Московского Царя7.

Отныне Русь – не только государство и правление; но – в первую очередь исполнение мессианского задания, ниспосланного Всевышним Вечной Империи: евангелизации рода человеческого и приуготовлению его ко Второму Пришествию. По словам знатока русской духовной традиции, «Империя есть форма государственно-политического служения Богу. Религиозный смысл ее – создание для всех входящих в Империю народов своеобразного «пространства спасения»… Россия – уже Царство, Москва – уже Рим, София Константинопольская – уже перелетела на Русь и стала Огнезрачной Софией русских икон»8.

Как написал в этой связи Митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев, 1927–1995), «Воцарение Грозного стало переломным моментом: русского народа – как народа-богоносца, русской государственности – как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского самосознания – как осознания богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения – как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности Русского Православного Царя»9.

Провиденциальная мессианская миссия Московии, так явно ощущаемая людьми середины XVI века, явила новое русское национально-государственное мировоззрение, поднимавшее Русь на особое место в мировом ходе времен. Московский Царь становился лидером всего православного мира. Не случайно Константинопольский патриарх Иоасаф II в 1560 году в послании в Москву называл Иоанна Васильевича «Царем всех православных христиан»10.

Русская эсхатология, русские упования отнюдь не сводились к ожиданию конца света; это было осознание открывшегося бескрайнего пути нравственного самосовершенствования, молитвенного усердия, истинного благочестия. Ведь Сам Бог ниспослал Руси всемирную роль, тяжелейшее бремя ответственности и долга – быть Его уделом. И вполне закономерно, что страна, во след за Святой Землей, начинает именоваться «Святой Русью». Это был идеал, это – предел стремления русского социума XVI века. Других примеров подобного возвышенного, надмирного восприятия не «государства», а – «земли» в мировой христианской истории не существует.

Эсхатологическое ощущение времени чрезвычайно важно учитывать при характеристике мировоззрения Царя Иоанна, целиком пронизанного экстремальным порывом, сверхличностным устремлением в сакральную высь. Он всю свою сознательную жизнь стремился служить Богу и видел предначертания Промысла там, где другие разглядеть Волю Божию были не в состоянии. Сохранившиеся документы и свидетельства подтверждают: мироощущение Первого Царя всегда было кафоличным (вселенским) и эсхатологичным (мироконечным).

Первые десятки лет после кончины почитание Первого Царя было всеобщим. Известный книжник начала XVII века дьяк Иван Тимофеев (Иван Тимофеевич Семенов, ок. 1555–1631), имевший немало претензий к конкретной политике Царя, сформулировал как бы общественный код восприятия Царя-Помазанника Божия «народом христианским».

«Осмелиться описывать подробно год за годом лета царствования превеликого князя Ивана, как и когда царствовал он в течение всей жизни своей, – дело не моей худости и дерзости, потому что я не могу и не хочу (этого делать) из-за особого величия его сана, особенно же из-за благочестия его. Он правую веру в Христа, именно поклонение Троице в единстве и единству в Троице, после своих предков до самой смерти, как пастырь, сохранил непоколебимой и незыблемой… Его, Царя нашего, такого верного слугу Церкви, державшего людей в совершенном страхе и, что удивительно, в противоположность этому изменившего крепость своей природы на слабость, за непоколебимое, подобное столпу стояние за веру и утверждение (в ней) прочих, (следует) увенчать, ибо он хорошо знаком был с книжным учением философов об Истине и, кроме того, отличался внешнею скромностью. Ради этого не следует низшим людям много говорить о царствующих и (без) стыда сообщать, если в них что было и порочно; ибо лучше неблагообразие царского поведения покрывать молчанием…»11.

В вышеприведенном отрывке особо примечательны слова о «величии» сана Иоанна Грозного, о «благочестии» и о «твердости веры» его. «Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла». (Пс. 104:15). Этот лапидарный канон содержит могущественное предупреждение Господа, которое люди часто, очень часто, не хотели слышать и не принимали к сведению. А потом следовали вселенские кары, как то случилось в России после 1917 года. Тогда многие обезумевшие от революционного ужаса современники так и не смогли понять: за что им такое наказание?

«Прикасаться» к Помазаннику – это ведь не только некий физический акт, как то случилось с Царем Николаем II в 1918 году. Клевета, измышления, инсинуации – тоже «прикосновение». Подобное злобесивое человеческое неистовство адресовалось многим «Божьим Приставам» и первый в этом ряду – Царь Иоанн Васильевич.

«Личность Ивана Грозного – вот уж загадка из загадок, тайна из тайн русской истории!» – восклицает современный исследователь. «В научной и художественной литературе, в публицистике и поэзии существует масса версий, объясняющих те или иные деяния Первого Русского Царя. Ответов на сегодняшний день дано много… Но вот мотивы поведения самого Ивана Грозного нам до сих пор, в принципе, ясны далеко не всегда»12.

Подавляющая часть историографии, как отечественной, так и зарубежной, взращенная в линейной системе позитивистско-материалистических координат, традиционно игнорирует духовно-душевную организацию человеческой личности. Эта по преимуществу «западническая» историография явления духовного порядка вообще воспринять не в состоянии. Не понимая ничего ни в христианской природе личности, ни в христианском мироустроении и мироощущении, многочисленные историки (и неисторики) сочиняли бесчисленные одномерные примитивные схемы, модели и описания, говорящие не о героях истории, а только об узости понятийного и смыслового горизонта самих авторов. При линейном взгляде на поток времени происходит не только сужение и «приземление» исторического горизонта, но и подмена исторического смысла.

Подобная аберрация зрения обусловлена гносеологическими причинами. Как точно выразился один из исследователей, «современному сознанию, в большей степени рационалистическому и даже атеистическому, совсем не просто проникнуть во внутренний мир человека, живущего совершенно по другим законам. По законам глубоко религиозно-мифологическим. Такое было время тогда, в XVI столетии. Такими были и люди»13.

К данному наблюдению позволено будет сделать небольшой корректив. Современному человеку не только трудно воссоздать и почувствовать мир пятисотлетней давности, но во многих случаях у него отсутствует и желание постигать иную, не только временную, но и духовную реальность. Если применительно к обычному человеку такой самодовольный подход к прошлому понятен и объясним, то для историка он губителен. Образно говоря, историк вместо «реставратора» становится «искусствоведом», начинает рассматривать якобы первичную картину, не замечая, что она вся закрыта поздними наслоениями. Такая, с позволения сказать, «гносеология» неизбежно ведет к фальши и примитивизации минувшего.

Находясь всю свою сознательную жизнь в роли правителя Руси, Первый Царь запечатлелся в истории многими делами. Оценка этой деятельности разнится – тут наличествуют прямо противоположные умозаключения, но общий итог не подлежит сомнению. Иоанн Грозный фактически создал единое Русское Православное Государство, мощь и значение которого никто уже не мог отрицать.

Даже авторы, крайне негативно относящиеся к Первому Царю, признавали его несомненные исторические заслуги. В одном из подобных сочинений говорится: «Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из самых мрачных полос ее истории. Разгром реформационного движения, бесчинства опричнины, “новгородский поход” – вот некоторые вехи кровавого пути Грозного. Впрочем, будем справедливы. Рядом вехи другого пути – превращение России в огромную державу, включение земли Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря, реформы управления страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии»14.

Если рассмотреть предложенный «баланс» плюсов и минусов с беспристрастной точки зрения, то, несомненно, свершения превышают все прочее. Потому и речь надо вести о выдающемся историческом политическом деятеле, осуществившем грандиозную трансформацию довольно рыхлого и замкнутого государства в великую мировую державу.

Эпоха Иоанна Грозного – совсем не только и не столько «репрессии» и «тирания», а огромный потенциал обретений в области государственно-культурного созидания. За время Иоанна территория государства увеличилась в два раза, достигнув 5,4 млн квадратных километров; Россия утвердилась в Поволжье, в Сибири, на Северном Кавказе. Численность населения выросла почти наполовину и приблизилась к концу его царствования к десяти миллионам человек.

Были проведены реформа судопроизводства, земская реформа; созданы первые регулярные воинские подразделения (стрельцы). По распоряжению Иоанна основано более ста монастырей – этих очагов просвещения и благотворительности, построено более пятидесяти церквей, в том числе и такие мировые шедевры архитектуры, как собор Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, или иначе – храм Василия Блаженного. За время Иоанна были канонизированы десятки Угодников Божиих, был проведен Стоглавый собор, регламентировавший церковную жизнь. Появились первая типография, первые печатные книги…

Во многих же сочинениях акцент делается не на достижениях; здесь все ограничивается общими фразами, а на личности Первого Царя. Ему предъявляются бесчисленные претензии, выносятся безапелляционные обвинения морально-этического порядка, вплоть до признания его «душевнобольным». Тем дело часто и ограничивается.

Еще в XIX веке в историографии был как бы канонизирован однозначный и крайне отрицательный взгляд на Царя Иоанна; уже в это время он – устоявшийся аморальный жупел. Для «первого историографа» Н.М. Карамзина (1766–1826), ставшего фактически родоначальником русской светской историографии, здесь все ясно и определенно: Грозный – «кровавый тиран», «деспот», крушивший все и убивавший по своей прихоти, руководствуясь только личными «порочными» наклонностями. В своей «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811 год) историограф вынес краткий, беспощадный и, как казалось, непререкаемый вердикт.

«Иван IV, быв до 35-ти лет Государем добрым и, по какому-то адскому вдохновению, возлюбив кровь, лил оную без вины и сек головы людей, славнейших добродетелями. Бояре и народ в глубине души своей, не дерзая что-либо замыслить против Венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость Цареву, сию казнь за грехи их! Кроме злодеев, ознаменованных в Истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей!»15 Чуть позже, в своей исторической эпопее – «Истории государства Российского» – Карамзин посвятил второму периоду царствования Иоанна Грозного отдельный, девятый том, полный гневных разоблачений и моральных обличений «Ивашки», так пренебрежительно называл Первого Царя в частной переписке историограф.

Дискредитация принимала порой форму вопиющих и скандальных курьезов. В 1862 году, 8 сентября, в Новгороде состоялось открытие и освящение грандиозного монумента: Тысячелетие России. Памятник был выполнен по проекту архитектора М.О. Микешина и скульптора И.Н. Шредера. Этот шедевр до сих пор украшает Софийскую площадь древнейшего русского города. Огромная колоколообразная композиция насчитывает 128 фигур выдающихся деятелей истории: от Святых киевских князей, Ольги и Владимира, до Императора Николая I.

Памятник поражает своей импозантной имперской статью. Поражает он и тем, что в числе государственных деятелей отсутствует фигура Первого Царя. Пятьдесят лет правления Иоанна Грозного «выпали» из бронзовой летописи Русской истории. Правда, здесь помещены изображения первой жены Грозного Анастасии Романовой и царских сподвижников: Сильвестра и Адашева. Самого же Иоанна Васильевича здесь нет. Авторы проекта и «высочайшая комиссия» во главе с Императором Александром II, принимавшая его, сочли «неуместным» помещать изображение Первого Царя.

К тому времени возобладало мнение, что Царь Иоанн – чуть ли не «чудовище во плоти». Об этом так уверенно говорили и историки, и все прочие «знатоки прошлого». Как с долей иронии заметил один из авторов, «Грозного не обличал разве что ленивый»16. Карамзин в своей «Истории государства Российского», которую постигала «вся читающая Россия», которую преподавали во всех гимназиях, так запугал читателей образом кровожадного тирана, что ему на нашлось места на монументе Тысячелетия России.

Мысль о том, что карамзинский образ – плод тенденциозных измышлений, что портрет этот – фальшив от начала и до конца, долго никому не приходила в голову. «Первый историограф» завораживал читателя обилием сносок и ссылок на «первоисточники» и литературным мастерством «подачи факта». Однако выхватывал, выдергивал из документов Николай Михайлович только то, что соответствовало его субъективному и недоброжелательному, а по сути дела – русофобскому взгляду. И да сам отбор, так сказать, вивисекция документального ряда у Н.М. Карамзина изначально предвзята. Потому главными «свидетелями» у него становятся: предатель князь А.М. Курбский (1528–1583), который, оправдывая собственную подлую измену, лгал на Царя без удержу; лифляндские дворяне-перебежчики Иоганн Таубе и Элерт Крузе, английский авантюрист и лазутчик Дж. Горсей и прочая иностранная русофобская нечисть. При этом никто из иностранцев, «очевидцев», не знал даже как-то сносно русского языка, но в своих писаниях приводили диалоги и монологи Царя, Митрополита Филиппа и прочих лиц, которые говорили исключительно по-русски. Карамзин же на это принципиальное обстоятельство не обратил никакого внимания…

Всегда находились люди, не согласные с подобной одномерной и одноцветной оценкой личности и дел Иоанна Грозного. Но их голоса мало кто хотел слышать; во всяком случае, на общественные представления мнения несогласных заметно не влияли. Как выразился русский историк С.М. Соловьев (1820–1879), «явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, совершенных в его царствование, ибо при их совершении Царь был только слепым, бессознательным орудием в руках мудрых советников своих – Сильвестра и Адашева»17.

Историк К.Д. Кавелин (1818–1885), стараясь рассматривать исторические эпохи не изолированно, как то делал Н.М. Карамзин, а в едином потоке временных взаимосвязей, писал, что наступившая через двадцать лет после смерти Грозного в начале XVII века Великая Смута, когда погибли сотни тысяч людей, а государство фактически было сокрушено почти до основания, оправдала жестокие меры Царя Иоанна Васильевича. В этот трагический момент главными разрушителями Руси стали те самые боярско-вельможные родовые кланы, к которым так беспощаден был Первый Царь.

«Сблизьте с эпохой смут фигуру Грозного, – восклицал Кавелин, – и она предстанет перед вами в трагическом величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи крови! Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил»18.

Эпоха Смуты оправдала и возвеличила личность Иоанна Васильевича. Об этом со всей определенностью говорилось в «Утвержденной грамоте об избрании на Московское Государство Михаила Федоровича Романова», составленной в мае 1613 года. В этом документе о Первом Царе написано, что он «благочестию рачитель, и по хрестьянской вере крепкий поборник, и в своих государственных чинах и поведениях премудр, и величайшую честь и вышехвальную славу царствия венец на главу свою воспринял» и «от премудрого его разума и от храброго подвига все окрестные государства имени его трепетали»19.

Bepul matn qismi tugad.