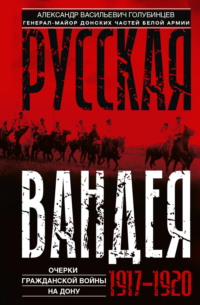

Kitobni o'qish: «Русская Вандея. Очерки Гражданской войны на Дону. 1917—1920 гг.»

Генерал Александр Васильевич Голубинцев

© «Центрполиграф», 2025

От издательства

Русская Вандея… Почему книге дано такое название?

Вандея, историческая область на западе Франции, во время Великой французской революции XVIII века была главным центром внутреннего вооруженного сопротивления населения, в основном крестьян, политике революционных властей.

Понятие «Вандея» с тех пор стало нарицательным для обозначения очагов внутреннего сопротивления революционным преобразованиям. В.И. Ленин называл «потенциальной русской Вандеей» Область войска Донского. Но казачьи места на Дону проявили себя не потенциальными, а самыми настоящими центрами борьбы с большевиками, о чем и рассказывает автор книги Александр Голубинцев.

Генерал-майор донских частей Белой армии Александр Васильевич Голубинцев был одной из самых неоднозначных фигур среди русских эмигрантов послереволюционного периода. Он происходил из казаков станицы Усть-Хоперской и был кадровым офицером Русской императорской армии. Жизнь Голубинцев посвятил военному делу с ранней юности – выпускник кадетского корпуса, он поступил в Новочеркасское юнкерское казачье училище и по окончании его в 1901 году начал службу в донских казачьих частях с чином подхорунжего.

С 1902 года и до самой революции Голубинцев служил в 3-м Донском Ермака Тимофеевича полку, неуклонно поднимаясь по ступеням служебной лестницы – в сентябре 1902 года он уже хорунжий, в сентябре 1906 года сотник, в сентябре 1910 года подъесаул, в сентябре 1914 года есаул… К тому времени А.В. Голубинцев уже воевал на фронте Первой мировой войны. С первых дней войны он командовал лихой казачьей сотней, совершавшей героические рейды в расположение противника.

В революционном 1917 году он – войсковой старшина и командир своего родного 3-го Донского Ермака Тимофеевича казачьего полка.

В начале 1918 года, когда революционные события захлестывали Россию настоящим штормом, Голубинцев вывел свой полк с фронта на Дон и… распустил казаков по домам. Он утверждал, что сделал это по приказу донского атамана Каледина, которому должен был подчиняться.

Генерал от кавалерии А.М. Каледин пользовался непререкаемым авторитетом среди донских казаков. Всем был памятен Брусиловский прорыв в мае 1916 года, когда армия генерала Каледина наголову разбила 4-ю австрийскую армию. Февральскую революцию Каледин не принял и весной 1917 года уехал на Дон. 18 июня 1917 года Большим войсковым кругом Донского казачьего войска он был избран донским войсковым атаманом. Из 700 делегатов за него проголосовало более 600 человек. Против оказались лишь представители Хоперского и Усть-Медведицкого округов, родных для А.В. Голубинцева.

Голубинцев утверждал, что распустил полк именно по указанию атамана Каледина. Однако не все в армии поняли мотивы такого поступка командира знатного казачьего полка – даже не попытаться восстановить хоть какой-то порядок, а с полным смирением принять новую власть, удалившись в сторону, это казалось удивительным…

Но от смирения Голубинцев был далек. Обосновавшись на Дону, в станице Усть-Хоперской, в уединении, но при этом в хорошо знакомой ему среде, он тайно, с учетом конспиративных правил, начал вести агитационную работу с казаками и, по его собственному утверждению, готовить восстание против большевиков. «Редко показываясь, я внимательно следил за развивающимися событиями», – рассказывал он.

А события, представленные Голубинцевым, показывали, что до апреля 1918 года в станице Усть-Хоперской было относительно спокойно и казаки мирно сосуществовали с зародившимися советами…

Между тем Тихий Дон к концу 1917 года перестал быть тихим – многие казаки не признали новую власть, да к тому же на Дон потянулись униженные революционными веяниями офицеры царской армии…

1 сентября 1917 года военный министр Временного правительства А.И. Верховский приказал арестовать генерала от кавалерии А.М. Каледина, избранного донским войсковым атаманом, однако Донское войсковое правительство отказалось выполнить приказ, и 4 сентября А.Ф. Керенский его отменил при условии «ручательства» войскового правительства за Каледина.

Октябрьскую революцию Каледин категорически не принял. 25 октября (7 ноября) 1917 года он выступил с обращением, в котором назвал захват власти большевиками преступным и объявил, что впредь до восстановления законной власти в России Донское войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в Донской области.

26 октября, когда Ростовский совет попытался взять власть на Дону в свои руки, Каледин из Новочеркасска ввел военное положение в угледобывающих районах Области войска Донского, разместил в 45 пунктах казачьи соединения и начал разгром советов. На следующий день он объявил военное положение уже на всей территории Области и пригласил в Новочеркасск членов Временного правительства для организации борьбы с большевиками.

Члены Временного правительства его призыв не услышали (или не смогли услышать), но на Дон к Каледину стали перебираться противники советской власти.

2 ноября в Новочеркасск прибыл генерал М.В. Алексеев и сразу обратился за помощью к атаману Каледину в создании добровольческих формирований для борьбы с большевиками.

Каледин, однако, отказал ему в просьбе «дать приют русскому офицерству», утверждая, что казаки-фронтовики устали от войны и ненавидят «старый режим», а потому, вернувшись с фронта, защищать Донскую область от большевиков не желают и расходятся по домам. Многие полки без сопротивления сдавали оружие по требованию небольших красных отрядов, стоявших заслонами на железнодорожных путях, ведущих в Донскую область.

Каледин попросил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске более недели и перенести формирование добровольческих сил за пределы области. Несмотря на холодный прием, Алексеев все же приступил к практическим мерам и сразу по приезде опубликовал воззвание к офицерам, призывая их спасти родину.

Однако первые декреты советской власти склонили массу казаков на сторону советов. Среди фронтовиков широкое распространение получила идея «нейтралитета» в отношении советской власти.

По свидетельству Алексеева, «идеи большевизма нашли приверженцев среди широкой массы казаков», которые «глубоко убеждены, что большевизм направлен только против богатых классов – буржуазии и интеллигенции»…

Большевики стремились использовать это колеблющееся настроение «трудового» казачества, восстановить его беднейшую часть против зажиточной, утверждая, что Войсковое правительство составлено из «классовых врагов».

7 ноября атаман Каледин, прекратив попытки связаться с министрами низложенного Временного правительства, обратился к населению Области войска Донского с заявлением о том, что Войсковое правительство не признает большевистскую власть, а поэтому Область провозглашается независимой до образования законной российской власти.

26 ноября ростовские большевики, обратившись за помощью к революционным матросам Черноморского флота, выступили против Донского войскового правительства и объявили, что власть переходит в руки Ростовского военно-революционного комитета.

Отдать власть на Дону советам Каледин не мог, хотя, по его собственному признанию, «было страшно пролить первую кровь», но он все же решил вступить в борьбу.

Казаки отказались участвовать в подавлении восстания и ввязываться в бои. Каледин вынужденно обратился к генералу М.В. Алексееву за помощью. Был срочно сформирован отряд офицеров и юнкеров в 400–500 штыков, к ним присоединились гимназисты, кадеты, позднее все же подошли несколько казачьих частей, и Ростов был взят 2 декабря.

Калединцы захватили также Таганрог и часть Донбасса. С этого дня алексеевские вооруженные отряды (с конца декабря 1917 года – официально Добровольческая армия) были легализованы.

6 декабря на Дон прибыл популярный в войсках генерал Л.Г. Корнилов, сразу же присоединившийся к добровольческому движению и формированию армии.

18 декабря Каледин, Алексеев и Корнилов вошли в так называемый «триумвират», который встал во главе Донского гражданского совета, претендовавшего на руководство Белым движением на всей территории бывшей Российской империи и роль Всероссийского правительства. С ним установили контакт страны Антанты, прислав в Новочеркасск своих представителей.

Официально о создании Добровольческой армии и об открытии записи в ее состав было объявлено 24 декабря 1917 года (6 января 1918 года).

Изначально до 50 % добровольцев, записавшихся в армию, составляли обер-офицеры и до 15 % – штаб-офицеры, были также юнкера, кадеты, студенты, гимназисты (более 10 %). Казаков оказалось всего около 4 %, солдат – 1 % (эти цифры изменились с течением времени, но далеко не сразу).

Добровольческая армия воспринималась казаками как чужеродная структура, посягавшая на их казачьи вольности, инструмент большой политики, до которой им не было дела. Казачество, наблюдая за действиями советской власти, полагало, что они направлены лишь против «непрошеных гостей» – белых добровольцев. И само Временное донское правительство надеялось соглашательством с революционными учреждениями и своей лояльностью спасти область от нашествия большевиков.

Большевики, со своей стороны, рассматривали Донское правительство атамана Каледина как оплот контрреволюционных сил. Красная армия в начале 1918 года еще не была сформирована (днем ее рождения, как известно, считается 23 февраля), но отряды Красной гвардии, прибывшие на Дон из Москвы и Петрограда и доукомплектованные «сознательным элементом» на месте, и созданный большевиками Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией вступили с белыми в войну.

Попытка атамана Каледина поднять против большевиков донское казачество провалилась, казаки за ним не пошли. 11 февраля атаман застрелился.

На следующий день, 12 февраля, большевики взяли Новочеркасск. Добровольческая армия оказалась в окружении. Под контролем добровольцев оставался только Ростов.

Генерал Корнилов принял решение идти на Екатеринодар, поскольку имелись сведения, что город находится под контролем войск Кубанской рады. 22 февраля 1918 года под натиском красных войск Добровольческая армия оставила Ростов и выступила на Кубань. Начался легендарный Кубанский Ледяной поход Добровольческой армии (имевшей 4200 штыков и сабель) с тяжелыми боями от Ростова-на-Дону до Екатеринодара в окружении двадцатитысячной группировки красных войск… Генерал Алексеев сказал перед походом: «Мы уходим в степи. Мы можем вернуться, если только будет милость Божия. Но нужно зажечь светоч, чтобы хоть одна светлая точка была среди охватившей Россию тьмы…»

В течение месяца Добровольческая армия продвигалась на Юг с ежедневными боями, не имея тыла, снабжения и отдыха.

На полпути к Екатеринодару стало известно, что войска Кубанской рады оставили город. Добровольческая армия вынуждена была свернуть в предгорья Кавказа… В конце марта к ней присоединился трехтысячный отряд Кубанской рады. Общая численность Добровольческой армии возросла до 6000 бойцов.

27—31 марта (9—13 апреля) Добровольческая армия предприняла штурм Екатеринодара, в ходе которого понесла большие потери. 31 марта (13 апреля) погиб главнокомандующий армией генерал Корнилов. Командование в тяжелейших условиях полного окружения принял генерал Деникин, который смог при непрекращающихся боях вывести армию из окружения на Дон, оставляя по станицам сотни раненых…

Как ни странно, все эти роковые события начала Гражданской войны не произвели впечатления на Голубинцева. Во всяком случае, в своей книге он об этом почти не рассказывает (разве что самоубийство атамана Каледина было мельком им упомянуто, и то без обстоятельств гибели донского властителя). Напротив, Голубинцев утверждал, что к весне 1918 года у казаков только-только начали накапливаться обиды и недовольство, чреватые восстанием. Но с выступлением никто не спешил… «Вот отпахаемся и начнем», – говорили казаки. Но день шел за днем, выступление откладывалось – пахота, сев, потом Пасха пришла…

Никто в станице не знал, что на Дону широко развернулось Белое движение и по соседству идут бои? «В этом отношении Усть-Хоперская станица была совершенно отрезана от остального мира – никаких сведений, никаких слухов. По советским данным, все обстоит благополучно, все тихо, все довольны», – вспоминал А.В. Голубинцев. Сомнительное утверждение…

И все же, в конце концов, 25 апреля 1918 года казачий съезд Усть-Хоперской станицы решил: «Общее собрание станицы и хуторов постановило: не подчиняться существующей советской власти и всеми мерами задерживать красногвардейцев».

Антибольшевистское восстание, к которому долго готовился Голубинцев, началось, но очень локально, в своей станице и окрестных хуторах. Фронтовик Голубинцев сразу занял пост начальника гарнизона станицы Усть-Хоперской и командира Усть-Хоперского казачьего отряда.

Постепенно восстание разрасталось, к станице Усть-Хоперской присоединилась Усть-Медведицкая, а есаул Голубинцев уже именовался командующим «Освободительными войсками вольных хуторов и станиц Усть-Медведицкого округа»…

Конечно, логика развития событий привела А.В. Голубинцева в Белую армию, где он командовал уже не «вольными хуторами», а крупными казачьими соединениями, дивизиями, сводными отрядами и бригадами из нескольких дивизий… С ноября 1918 года А.В. Голубинцев – полковник, а с ноября 1919-го – генерал-майор…

Для людей, интересующихся историей Гражданской войны, мемуары Голубинцева представляют большой интерес – он пишет не только о победах, но и дает откровенный анализ проигрышей. Не скрывает он и трагического разлада между донским и кубанским казачеством, и факты нерешительности, слабости и даже трусости белых генералов, грубых ошибок, допущенных опытными командирами, фронтовиками, выпускниками Военной академии Генерального штаба. Особый интерес представляют доклад генерала А.В. Голубинцева главнокомандующему Вооруженными силами Юга России генералу Врангелю, где подробно изложены причины краха Кубанской и Донской казачьих армий, и тексты документов, которыми обменивались красные и белые войска, пытаясь заключить перемирие.

Судя по всему, у генерала, склонного «рубить правду», накопилось немало врагов не только в чужом, но и в своем «лагере»… Должности для Голубинцева в армии Врангеля не нашлось. Генерал попал в Донской офицерский резерв, дислоцированный в Евпатории. Там же оказались и многие казачьи офицеры. И когда Белая армия отступала из Крыма, офицеров-казаков из резерва даже не хотели эвакуировать и собирались оставить на произвол судьбы – пароходов для вывоза войск было мало. Голубинцеву лично пришлось проявить немыслимую настойчивость и энергию, чтобы спасти своих донцов. Судьба белых офицеров, оставшихся в Крыму при наступлении красных, была печальна.

Удивляет и тот факт, что А.В. Голубинцев, рассказывая о Гражданской войне, совершенно не вспоминает свергнутого царя. А ведь вести об убийстве Николая II, его семьи и приближенных в 1918 году, в Екатеринбурге, дошли до белых и были им хорошо известны. Но, похоже, это событие не произвело тогда на Голубинцева никакого впечатления. Ни личной оценки произошедшего, ни обсуждений среди казаков, ни воспоминаний о данной царю присяге, ни просто упоминаний об этом в воспоминаниях генерала нет. Лишь на последней странице его книги появляется фраза, скорее, ритуальная, о лозунге, которого «ждал исстрадавшийся от революционных экспериментов народ: „Самодержавный царь – хозяин земли Русской“»…

А ведь царская семья считала казаков, обласканных властью, имевших множество привилегий, надежной опорой своей империи, искренне преданными царю людьми. Уже после Февральской революции, находясь под арестом в Царском Селе, императрица Александра Федоровна повторяла: «Казаки не изменят!» А казак Голубинцев просто не интересовался судьбой ее семьи и детей… Странно для убежденного монархиста, каким позиционировал себя Голубинцев в эмиграции.

После эвакуации из Крыма Голубинцев оказался в Болгарии. Там он задержался на какое-то время, преподавал на офицерских курсах Русского общевоинского союза, нацеленного на сопротивление большевикам, и работал над своими воспоминаниями, пока все пережитое еще было живо в памяти и картины прошлого не утратили яркость.

Завершил свою книгу А.В. Голубинцев в 1925 году, но до выхода ее в свет оставались даже не годы, а десятилетия – первое издание «Русской Вандеи» появилось только в 1959 году в Мюнхене.

И за это время с генералом произошли удивительные метаморфозы…

«В эмиграцию мы привезли с собою горсть родной земли и смертельную ненависть к большевикам», – писал в финале книги Голубинцев. В среде белой эмиграции считалось, что А.В. Голубинцев «оставался на непримиримых антикоммунистических, монархических позициях».

В годы Второй мировой войны ненависть к большевикам привела А.В. Голубинцева, как и белого атамана П.Н. Краснова, к сотрудничеству с фашистами.

Начиналось все с публикаций в профашистской болгарской прессе, но связи с гитлеровцами углублялись… В 1944–1945 годах Голубинцев уже состоял начальником спецлагеря в австрийском городе Кирхберг, где занимался формированием подразделений из советских военнопленных для несения службы в вермахте. Весной 1945 года Голубинцев был прикреплен к штабу перешедшего на службу к фашистам бывшего советского генерала А.А. Власова. Здесь Голубинцев значился как кандидат на пост атамана сводных казачьих войск, готовящихся выступить против «сталинской России».

Это оттолкнуло от Голубинцева многих бывших единомышленников. К примеру, другой белоэмигрант, тоже офицер из донских казаков, поэт Николай Туроверов после нападения фашистской Германии на Советский Союз «всей душой был на стороне своей исторической Родины и верил в ее победу». Он писал:

…И не проси пощады у возврата, —

Забывшим родину – пощады нет!

Пощады нет тому, кто для забавы

Иль мести собирается туда…

В 1945 году, после разгрома Третьего рейха, Голубинцеву повезло попасть в лагерь военнопленных, организованный войсками США, избежать выдачи советским властям и уцелеть. Служившие гитлеровской Германии Краснов и Шкуро, которых он вспоминал в своей книге о Гражданской войне, были отправлены в СССР и казнены там как предатели родины.

А в американском лагере условия были сносные. Военнопленные, чтобы себя занять, даже выпускали свои журналы, и в 1947–1949 годах А.В. Голубинцев являлся членом редколлегии журнала «На пикете» в лагере Шлясгейм в районе города Мюнхена.

Еще одно начинание, зародившееся в лагере Шлясгейм, было создание, а вернее – воссоздание так называемой Общеказачьей станицы. Впервые белоэмигрантская организация Общеказачья национальная станица была учреждена в Берлине в 1933 году «как духовный объединяющий центр для казаков, пребывающих в Германии».

Новая Общеказачья станица в Западной Германии была учреждена 8 августа 1947 года в лагере Шлясгейм. Генерал А.В. Голубинцев, искавший приложения своих сил, стал одним из организаторов и руководителей Общеказачьей станицы. Однако атаманом ее был выбран другой донской казак, полковник С.В. Болдырев, хотя Голубинцев был старше по званию. Видимо, его сложный, неуживчивый характер и в лагере оттолкнул от него земляков.

После освобождения из лагеря Голубинцев проживал в западной зоне оккупации Германии и занимался делами Общеказачьей станицы.

Но печать предательства и недавней верной службы Третьему рейху отторгала от Голубинцева, его соратников и его организации даже белых эмигрантов, и Общеказачья станица не приобрела ни большого веса, ни сильного влияния. И центром объединения всей казачьей эмиграции ей стать не удалось.

С конца 1940-х по 1960-е годы в ФРГ было учреждено еще около 20 различных «общеказачьих» хуторов и станиц, в частности, альтернативная Общеказачьей станице Болдырева и Голубинцева Донская Баварская станица с центром в городе Мюнхене, атаманом которой был С.В. Пухляков, а затем П.М. Брыкалин.

В 1955 году А.В. Голубинцев переехал из Германии в США и скончался в Кливленде в 1963 году.

История казачества в Гражданской войне – и людей, и событий – слишком неоднозначна. Но документальные свидетельства как с одной, так и с другой стороны и книги воспоминаний участников войны, рассказывающих о том, что видели своими глазами, всегда интересны и ценны для создания полной картины былого. Даже если сама личность автора не заслуживает положительной оценки.

Мемуары А.В. Голубинцева интересны еще и тем, что описанные события разворачиваются на Дону, в самых шолоховских местах. Даже название знаменитой станицы Вёшенской мелькает…

Эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» остается признанной классикой русской литературы XX века и до сих пор вызывает большой интерес и споры у читателей.

«Русская Вандея» – еще одна документальная «иллюстрация» к теме участия донских казаков в Гражданской войне, как на стороне красных, так и на стороне белых.