«Избранные статьи» kitobidan iqtiboslar, sahifa 2

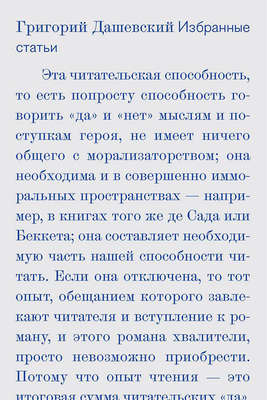

Все читатели Гаспарова знают, что он стремился к устранению личности из текста, к прозрачной объективности письма.

Платой за сообщаемость земного и подземного миров, за легкость прогулок туда-сюда, за дружбу живого и мертвого в душе человека оказывается невозможность будущего. Будущее невозможно без непреодолимых границ и без окончательных разрывов – «Жду, когда же откроется скважина, / Без нее себя некуда деть».

«Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты неодетого леса, будто это сам лес собирает к ночи свои думы» или «Утро белое, пушистое и радостно светлеет» – все помнят эти примеры из школьного учебника русского языка, в которых словно сконцентрировались вся скука, тщета и рабство и уроков, и школьной жизни вообще или даже жизни вообще. Эти «пушистые утра» были как плотная, непроницаемая пленка, накрывшая мир, за которую невозможно ни вырваться, ни даже выглянуть. И под каждой такой фразой было подписано: «М. Пришвин». Во фразах «о русской природе» других авторов не было такой непреложности и безысходности – скажем, в примерах из Паустовского о таких же вроде бы утрах и вечерах всегда слышался человеческий голос, – а тут словно та самая сила, которая гнала темным утром в школу, усаживала за парту, издавала учебники и вообще руководила миром, словно эта же сила и писала о пушистом утре и лесных думах и даже сама была этим утром и этими думами.

Относительно собственных чувств к политическим и социальным вопросам мы часто себя обманываем. Свободой принято восхищаться, произволом возмущаться – мы стараемся соответствующие чувства и испытывать.

Так что для жителей не первого мира, которые стараются жить по стандартам первого, книга Фоера может стать просто учебником снобизма, откуда они узнают еще один способ, как мыслями и диетой отличаться от отсталых сограждан. Но может стать и учебником того, как не закрывать глаза на то, что творится рядом с тобой за не так уж плотно закрытыми дверьми.

Интеллектуал любит людей лишь абстрактно. Гуманизм – «это чистая страсть ума, не предполагающая никакой земной любви; нетрудно помыслить существо, углубляющееся в понятие „человеческое“ и не имеющее ни малейшего желания лицезреть человека; такую форму принимает любовь к человечеству у великих аристократов духа – у Эразма, Мальбранша, Спинозы, Гете, людей, вероятно мало расположенных бросаться в объятия ближнего»; а любовь к конкретным людям – это «сердечная склонность и как таковая свойство плебейских душ; оно ясно обозначается у моралистов в ту эпоху, когда высокий интеллектуализм сменяется у них сентиментальной экзальтацией, то есть в XVIII веке, особенно у Дидро, и достигает апогея в XIX веке в творчестве Мишле, Прюдона, Роллана».

Гаспаров постоянно говорит о том, как ясное, осознанное слово помогает понять друг друга, но не избавляет от одиночества, поскольку «одиночество – наше нормальное состояние». Но мы-то хотим не прозрачной дистанции, а теплой тесноты, не взаимопонимания между чужими, а сближения со своими – и сближает нас как раз темнота и неясность общих жаргонов.

...последствия собственных действий мы не хотим смотреть – а хотим смотреть телевизор; собственно, телевизор и есть материализованное нежелание смотреть, кубическая добровольная слепота.

Дело происходит в июле 1962-го, и эта дата играет важнейшую роль в романе, потому что это время накануне множества революций – кулинарной, музыкальной, сексуальной.